Одним из направлений модернизации системы современного образования является интеграция учреждений разных уровней образования в рамках крупных федеральных и региональных вузов. Интеграционные процессы в системе образования приводят к созданию университетских комплексов. Становятся актуальными вопросы управления интеграционными процессами, протекающими в университетских комплексах, так как от их эффективности зависит качество образовательного процесса.

Поскольку в условиях интеграции в сфере образования в значительной степени возрастает профессиональная нагрузка на руководителей университетских комплексов, то появляется необходимость решения задачи создания в структуре вуза нового подразделения, способного эффективно управлять интеграционными процессами в университетском комплексе.

Постановка задачи проектирования нового подразделения в университетском комплексе для управления интеграционными процессами.

Прежде чем решить поставленную задачу, рассмотрим, каким образом происходит интеграция образовательных учреждений в единый университетский комплекс.

В процессах оптимизации сети учреждений разных уровней образования применяются три подхода к интеграции образовательных учреждений по основанию сохранения статуса юридического лица:

- объединение с сохранением полной самостоятельности учреждений (статуса юридического лица);

- объединение с частичной потерей самостоятельности;

- присоединение учреждений путем поглощения; в результате образуется единое крупное образовательное учреждение с новыми качественными характеристиками.

Специфическими принципами интеграции образовательных учреждений являются:

- принцип выделения головного, базового учебного заведения как ядра группы образовательных учреждений;

- принцип территориальной удаленности от головного учреждения присоединенных учебных заведений - филиалов вузов, колледжей, профессиональных училищ и т.д.;

- принцип диверсификации профилей обучения интегрируемых учебных заведений под перспективный спрос;

- принцип реструктуризации учебного процесса и процесса управления.

В процессе создания университетского комплекса могут использоваться следующие типы интеграции: вертикальный, горизонтальный и смешанный.

Под вертикальной интеграцией понимается объединение учреждений разных уровней образования одного профиля подготовки. Горизонтальная интеграция - объединение группы однотипных учебных заведений. Смешанная интеграция - объединение учреждений разных типов, уровней образования, а также разных профилей профессиональной подготовки.

При горизонтальной интеграции базовое учебное заведение выбирается результатам сравнения учебной и финансово-хозяйственной деятельности интегрируемых однотипных учебных заведений.

При вертикальной и смешанной интеграции образовательных учреждений к учреждению высшего профессионального образования базовым учреждением является вуз - завершающее звено вертикальной иерархии в системе образования, отличающееся интеллектуальным кадровым потенциалом [1, стр. 48].

Основные проблемы управления, возникающие как в процессе интеграции образовательных учреждений, так и после окончательного формирования университетского комплекса, разделяются на три группы:

- проблемы управления неоднородным хозяйственным комплексом, рассредоточенным территориально;

- проблемы управления основной деятельностью предприятия (учреждения), вызванные неоднородностью и многопрофильностью реализуемых программ разных уровней образования;

- проблемы управления развитием персонала в условиях интеграции.

В формируемом университетском комплексе при горизонтальной интеграции данные проблемы проявляются в незначительной степени и не оказывают значительного влияния на качество образовательного процесса.

В университетском комплексе, создаваемом при вертикальной или смешанной интеграции, вышеуказанные проблемы становятся ключевыми, поскольку происходит объединение в значительной степени различающихся между собой учреждений. И, следовательно, возникает необходимость создания специального подразделения в организационной структуре университетского комплекса, способного эффективно решать данные проблемы.

Наиболее прогрессивной формой такого подразделения, способного не только решать вышеуказанные проблемы, но и эффективно управлять интеграционными процессами в сфере образования, является ситуационный центр (СЦ).

Ситуационный центр - это пространство, предназначенное для динамического коллективного формирования образа ситуации (объекта, процесса), обеспеченное ключевыми (критическими относительно решаемой задачи) ресурсами. Основные компоненты СЦ:

- уникальность анализируемой ситуации и решаемой задачи;

- формирование коллективного образа ситуации;

- наличие центра как точки сборки (места в пространстве), которое является определяющим для действий организации;

- распределение ресурсов на критические и прочие (зависящие от решаемой задачи) [3, стр. 23].

Современные исследователи (Е. Наумов, А.Филиппович, В.Филиппов, П. Хопкинс, А. Шорин) рассматривают СЦ как высокотехнологичный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий условия для подготовки и принятия управленческих решений. Существующие классификации СЦ по признакам: функциональности задач; целевой направленности; масштаба решений; способа отображения и выработки решений; универсальности - отражают многовариантность использования СЦ в управленческой практике, делая акцент на внедрение современных управленческих информационных технологий.

Авторы данной статьи предлагают использовать СЦ как организационный механизм проектно-ориентированного управления интеграционными процессами в крупной организации со сложной организационной структурой.

В основе функционирования СЦ лежит деятельность стационарных и терминальных проектных команд, а также сервисной команды, основной функцией которой является сопровождение работы проектных команд. К стационарным относятся проектные команды, работающие над открытыми или развивающимися проектами. К терминальным относятся команды, работающие над проектами, имеющими терминальные цели с четкими сроками их достижения. Сотрудники сервисной команды работают в СЦ на постоянной основе [4].

Основными функциями СЦ являются:

- решение слабоструктурированных трудноформализуемых проблем;

- разработка управленческих решений в режиме «здесь и сейчас» в условиях высокой неопределенности;

- мониторинг и визуализация всех протекающих процессов в объекте исследования.

При использовании СЦ в матричной организационной структуре управления нивелируются следующие ее недостатки: несвоевременность принятия управленческих решений; анархия и конфликтность из-за нечеткого распределения прав и ответственности между ее элементами; сложность и громоздкость во внедрении и эксплуатации.

Правильно спроектированный ситуационный центр станет мощнейшим инструментом управления при вертикальном и смешанном типе интеграции образовательных учреждений.

При проектировании организационной структуры ситуационного центра для управления интеграционными процессами в университетском комплексе рекомендуем руководствоваться следующими правилами:

- в состав проектных команд должны входить специалисты, не только разбирающиеся в своей предметной области, но и владеющие навыками работы в команде;

- все входящие в состав проектных команд специалисты должны иметь навыки работы со слабоструктурируемыми многодисциплинарными проблемами в условиях высокой неопределенности;

- члены сервисной команды должны иметь навыки работы с прикладными программными продуктами, позволяющими строить имитационные модели и визуализировать поступающую информацию.

Проектирование ситуационного центра для университетского комплекса, созданного на базе ФГБОУ ВПО Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

Проектирование ситуационного центра для Владивостокского государственного университета экономики и сервиса проведено авторами статьи в рамках проекта Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (мероприятие 1.4 - III очередь)", контракт №14.740.11.0994 от 06.05.2011.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) ведет активную деятельность по созданию единого образовательного пространства уровневой системы непрерывного обучения, интегрирующего в рамках образовательного комплекса учреждения разных уровней образования. В создании данного университетского комплекса используется вертикальный тип интеграционных процессов [6, с.125].

Университетский комплекс ВГУЭС формировался путем присоединения к вузу образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. В структуру ВГУЭС входят четыре филиала, пять институтов, два колледжа, профессиональный лицей и три общеобразовательные школы.

В настоящее время в интеграционных процессах головного вуза участвуют следующие образовательные подразделения:

- институты Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (уровень высшего профессионального образования);

- колледж сервиса и дизайна (уровни среднего и начального профессионального образования);

- академический колледж (уровни среднего общего образования и среднего профессионального образования);

- профессиональный лицей (уровень начального профессионального образования);

- школа - интернат для одаренных детей (уровень среднего общего образования);

- восточная школа (уровень начального общего образования);

- европейская прогимназия (уровни дошкольного и начального общего образования).

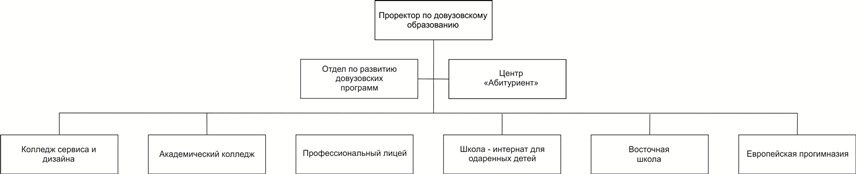

Наиболее сложно протекают интеграционные процессы в многоуровневой подсистеме довузовского образования университетского комплекса. Это связано с высоким уровнем различия образовательных программ, технологий обучения и методических подходов преподавателей. Поэтому в этой подсистеме наиболее актуальным становится вопрос создания СЦ как одного из инструментов управления интеграционными процессами. На рисунке 1 показана организационная структура подсистемы довузовского образования университетского комплекса, полученная в ходе интеграционных процессов.

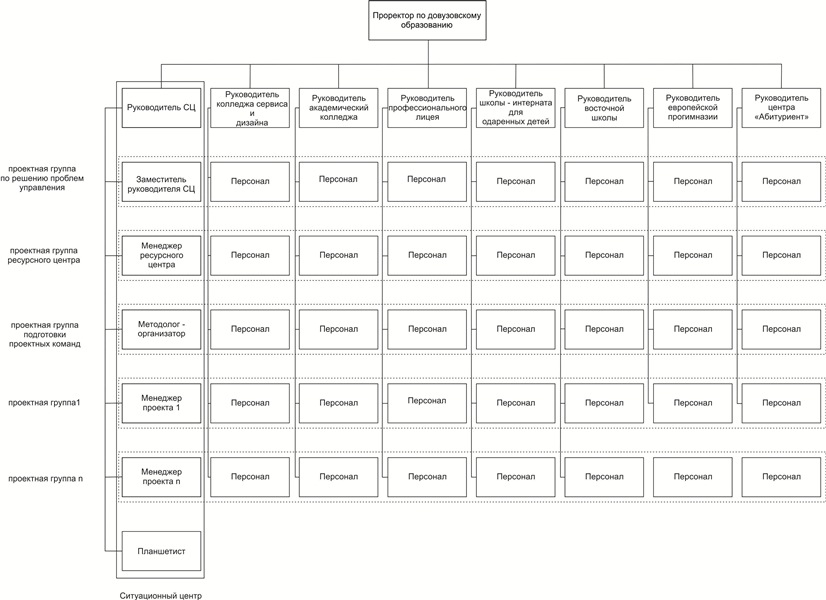

Для повышения эффективности управления подсистемой довузовского образования в университетском комплексе предлагается ввести новое структурное подразделение - СЦ.

Основные функции создаваемого СЦ:

- стратегическое планирование деятельности подсистемы довузовского образования в университетском комплексе;

- управление процессом разработки интегрированных образовательных программ;

- управление процессом внутренней коммуникации методистов, преподавателей в рамках интеграционного процесса;

- общее управление проектами, реализующимися в рамках интеграционных процессов;

- информационное сопровождение образовательных проектов;

- информационное сопровождение процесса принятия управленческих решений;

- формирование и обучение проектных команд.

В состав штатных сотрудников СЦ (сервисную команду) входят:

- руководитель СЦ;

- заместитель руководителя СЦ;

- менеджер ресурсного центра;

- методолог-организатор;

- планшетист.

Матрица распределения ответственностей штатных сотрудников СЦ приведена в таблице 1.

Поскольку в основе функционирования СЦ лежит проектная деятельность, то реструктуризируем структуру подсистемы довузовского образования, приведя ее к сильной матричной организационной структуре. На базе создаваемого СЦ будут работать следующие стационарные проектные группы (рисунок 2):

- проектная группа по решению проблем управления, возглавляемая заместителем руководителя СЦ. Основная цель деятельности данной группы - разработка рекомендаций по решению управленческих проблем, возникающих в ходе совместной деятельности различных подразделений подсистемы.

- проектная группа ресурсного центра под руководством менеджера ресурсного центра. В данную проектную группу трансформируется отдел по развитию довузовских программ. Основные функции данной группы - помощь преподавателям в разработке интегрированных учебных программ и формирование базы данных интегрированных программ университета.

- проектная группа подготовки проектных команд, руководимая методологом- организатором. Деятельность этой группы направлена на формирование и обучение проектных команд с использованием технологии СЦ.

В рамках проектируемого СЦ могут создаваться и терминальные (существующие на временной основе) проектные группы, работающие в рамках реализуемых проектов. Менеджеры терминальных проектных групп в число штатных сотрудников СЦ не входят, а привлекаются на время работы над проектом. Стационарные и терминальные проектные группы формируются из персонала разных функциональных подразделений университетского комплекса.

В штат СЦ входит планшетист, в его функции не входит руководство проектными группами, его основная задача - информационное сопровождение деятельности проектных групп и сервисное обслуживание оборудования.

Рис. 1. Органиграмма подсистемы довузовского образования университетского комплекса, полученная в ходе интеграционных процессов

Рис. 2. Проектируемая структура подсистемы довузовского образования после создания СЦ и реструктуризации

Таблица 1. Матрица распределения ответственности

|

|

Руководитель СЦ |

Заместитель руководителя СЦ |

Менеджер ресурсного центра |

Методолог- организатор |

Планшетист |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Общее руководство СЦ |

Р |

У |

|

|

|

|

Организация стратегического планирования деятельности подсистемы довузовского образования |

Р |

И |

У |

|

|

|

Стратегическое и оперативное управление деятельностью СЦ |

Р |

И |

|

|

|

|

Создание и организация работы проектных групп |

|

Р |

И |

И |

|

|

Обучение персонала проектных и сервисных групп |

|

|

|

Р |

И |

|

Общее управление проектами, реализуемых в рамках интеграционных процессов |

Р |

И |

И |

И |

И |

|

Организация и управление процессом разработки образовательных программ и технологий, интегрированных учебных планов |

|

|

Р |

У |

У |

|

Продолжение таблицы 1 |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Организация и управление процессом профессиональной коммуникации методистов, преподавателей в рамках интеграционного процесса |

Р |

У |

И |

И |

|

|

Информационное сопровождение процесса принятия управленческих решений |

|

Р |

У |

|

И |

|

Информационное сопровождение образовательных проектов |

|

|

У |

У |

Р |

|

Подготовка отчетной документации |

И |

И |

И |

И |

И |

|

Создание и ведение БД и архива |

|

Р |

И |

У |

И |

|

Используемые обозначения Р - руководство; С - согласование; И - исполнение; У - участие. |

|||||

Выводы. Интеграционные процессы, протекающие при создании университетского комплекса, относятся к разряду сложных процессов, плохо поддающихся традиционным методам управления. От эффективности таких процессов в сфере образования в значительной степени зависит качество образовательных услуг, оказываемых университетским комплексом. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что ситуационные центры являются одним из эффективных инструментов управления интеграционными процессами в системе образования, поскольку позволяют быстро решать слабоструктурированные многодисциплинарные проблемы, возникающие в процессе интеграции различных учреждений образования в единый университетский комплекс.

Рецензенты:

- Сазонов В.Г., д.э.н., профессор, ФГАО ВПО «Дальневосточный федеральный университет».

- Разумовская М.И., д.э.н., профессор, проректор по научной работе Хабаровской государственной академии экономики и права, г. Хабаровск.

Работа получена 10.11.2011.