Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) зачастую сопутствует аномалии прикуса, усугубляя степень тяжести аномалии, негативно сказываясь на психологическом статусе пациента [3; 4].

Симптомы дисфункции ВНЧС обычно исчезают в ходе активного ортодонтического лечения, вероятно, потому, что болезненные ощущения, связанные с перемещением зубов, препятствуют парафункциям жевательных мышц, однако такое улучшение может быть временным. Если ортодонтическое или ортохирургическое лечение должно быть проведено вне зависимости от того, способно ли оно исправить боли и дисфункцию ВНЧС, существуют все основания продолжить лечение и надеяться на коррекцию симптомов дисфункции ВНЧС, предполагать, что проводимое лечение позитивно скажется на функции сустава, однако пациент должен сознавать возможность повторного появления проблемы в суставе [5].

В связи с вышесказанным проблема лечения дисфункции ВНЧС, ассоциированной с аномалиями окклюзии, является актуальной. Составление алгоритма лечения данной категории пациентов должно учитывать многофакторность влияния будущего медицинского вмешательства как на уровне зубных рядов, ВНЧС, так и жевательных и мимических мышц челюстно-лицевой области и эстетики лица.

Цель исследования - определение принципов составления алгоритмов лечения аномалий окклюзии в сагиттальной плоскости, сочетающихся с нарушением функции ВНЧС в периоде прикуса постоянных зубов.

Материалы и методы исследования. Нами проведено комплексное лечение 85 пациентов в возрасте от 18 до 32 лет (средний возраст составил 23,5 года), обратившихся на кафедру детской стоматологии и ортодонтии по поводу зубочелюстных аномалий и суставных проблем. Согласно характеру смыкания моляров в сагиттальной плоскости пациенты были разделены на три группы:

- 1-я группа - пациенты с нейтральным смыканием моляров в сагиттальной плоскости (n=36);

- 2-я группа - пациенты с дистальным смыканием моляров с сагиттальной плоскости (n=32);

- 3-я группа - пациенты с мезиальным смыканием моляров с сагиттальной плоскости (n=14).

Лечение аномалий окклюзии, сочетанной с суставными «проблемами», должно быть комплексным и включать следующие мероприятия:

- воздействие на окклюзию - создание полноценных физиологических контактов во фронтальном и боковых отделах, позиционирование нижней челюсти в центральном положении;

- воздействие на мышцы - проведение мероприятий, направленных на достижение миодинамического равновесия мышечных комплексов справа и слева;

- воздействие на сустав - протетические мероприятия, по показаниям противовоспалительная терапия, обоснованность применения эластических межчелюстных тяг;

- оценку и прогноз проводимых мероприятий на эстетику стомато-лицевой композиции;

- немедленную «жесткую» ретенцию результатов лечения - сочетание несъемных ретейнеров на оба зубных ряда и межчелюстных шин.

На уровне смыкания зубных рядов ортодонтическое лечение должно иметь исходом: во фронтальном отделе - совпадение средних линий зубных рядов челюстей, перекрытие верхними резцами нижних на 1/3-1/2 высоты коронок нижних резцов, сагиттальная щель отсутствует или не более 2 мм; в боковом отделе - множественные фиссурно-бугорковые контакты, правильное перекрытие в трансверзальной плоскости в области премоляров и первых моляров, нейтральное соотношение моляров в сагиттальной плоскости (в редких случаях - применение изолированной ортодонтической компенсации аномалии - допускается дистальное или мезиальное соотношение при наличии плотных фиссурно-бугорковых контактов).

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения оптимальных результатов нами были предложены и апробированы алгоритмы лечения пациентов с сагиттальными аномалиями окклюзии, осложненными дисфункцией ВНЧС в периоде прикуса постоянных зубов.

Каждый алгоритм состоял из нескольких блоков: мотивация, составление плана и тактики лечения (выбор аппаратурного либо ортохирургического метода лечения), описание этапов активного периода лечения и ведение пациента в ретенционном периоде.

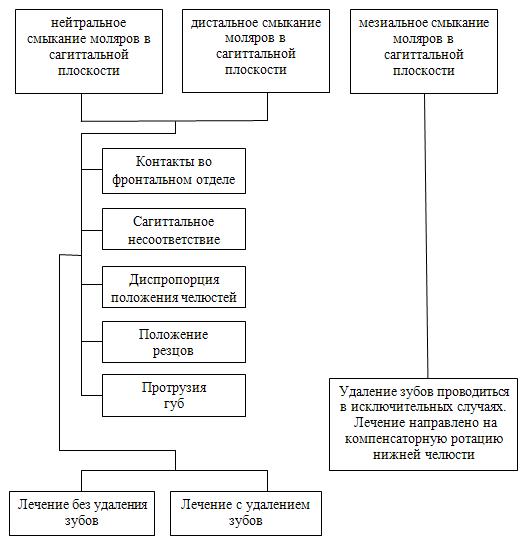

При выяснении мотивации к ортодонтическому лечению в случае единственной цели лечения - достижения субъективного эстетического оптимума - пациентам рекомендовали отложить начало активной ортодонтической коррекции, вплоть до отказа от лечения, либо проведение миофункциональной терапии. При пожелании пациента достигнуть оптимального морфологического, эстетического и функционального результата врач определял тактику ортодонтического лечения: применение изолированного аппаратурного или комбинированного - аппаратурно-хирургического - методов лечения (рис. 1).

Рис. 1. Определение тактики ортодонтического лечения аномалий окклюзии, сочетанных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.

Активное ортодонтическое лечение нами было проведено с использованием несъемных ортодонтических аппаратов (эджуайз-техники). Предпочтение отдавали безлигатурным системам брекетов - In ovation R (пропись Roth), Damon.

Протокол активного ортодонтического лечения пациентов 1-й группы наблюдения зависел от выбора метода лечения. При применении безэкстракционной терапии достигали сначала экспансии верхнего зубного ряда, а затем с помощью V-образных межчелюстных эластиков позиционировали нижнюю челюсть в положении центральной окклюзии. В случаях удаления комплектных зубов, после закрытия постэкстракционных промежутков, расширения верхнего зубного ряда не проводили, позиционирование нижней челюсти осуществляли с помощью V-образных межчелюстных эластиков на дугах ТМА 0,016х0,022´´. Протективные мероприятия для височно-нижнечелюстного сустава заключались в выполнении пациентом предложенного комплекса миогимнастики, мониторингом архитектоники сустава на этапных ортопантомограммах. По завершении активного этапа ортодонтического лечения пациентам назначали СМТ-терапию для закрепления полученных динамических стереотипов жевательных мышц.

Протокол лечения пациентов 2-й группы наблюдения также зависел от выбора тактики лечения. При удалении комплектных зубов на верхней челюсти, после закрытия постэкстракционных промежутков, нижняя челюсть позиционировалась в прежнем положении, межокклюзионные контакты достигались применением межчелюстных эластиков конфигураций V, W, и «box». В случае применения изолированного аппаратурного метода лечения сначала проводили расширение верхней зубной дуги, затем мезиально смещали нижнюю челюсть в положение центральной окклюзии с использованием межчелюстных тяг с вектором по II классу. По достижении нейтрального положения моляров межокклюзионные контакты восстанавливали с помощью эластиков конфигураций V и W. Протективные мероприятия для височно-нижнечелюстного сустава заключались в выполнении пациентом предложенного комплекса миогимнастики, направленного на смещение нижней челюсти кпереди, мониторингом архитектоники сустава на этапных ортопантомограммах. По завершении активного этапа ортодонтического лечения пациентам назначали СМТ-терапию для закрепления полученных динамических стереотипов жевательных мышц.

При лечении пациентов 3-й группы наблюдения удаление комплектных зубов не проводили. Ортодонтическая коррекция была направлена на ротацию нижней челюсти в направлении «вверх и кзади». Это достигалось использованием межчелюстных эластиков с вектором по III классу и использованием на нижней зубном ряде дуг ТМА 0,016х0,022´´.

По окончании активного периода ортодонтического лечения пациентам всех групп устанавливались несъемные ретейнеры на оба зубных ряда и немедленно изготавливались межокклюзионные шины для ночного применения, ряду пациентов 2-й группы наблюдения рекомендовали использование LM-активатора.

Эффективность предложенных алгоритмов лечения оценивали с использованием следующих критериев [3; 7]: состояние окклюзии после лечения и через год ретенции, наличие суставных симптомов в процессе лечения, по его окончании и через год ретенции. Результат лечения рассматривался как удовлетворительный, если через год ретенции у пациента определялась стабильная окклюзия и отсутствовали жалобы со стороны височно-нижнечелюстного сустава, в противном случае результат лечения рассматривался как неудовлетворительный. Удовлетворительный результат лечения был достигнут у 33 пациентов 1-й группы наблюдения (у двух пациентов через год после окончания лечения отмечены жалобы на нарушение функции нижней челюсти, один пациент прервал ортодонтическое лечение), во 2-й группе у 28 человек (в трех случаях мы отметили ухудшение состояния окклюзии без нарушения функции височно-нижнечелюстного сустава и в одном - появление суставных симптомов вновь) и у всех пациентов 3-й группы наблюдения.

Заключение. Таким образом, составление алгоритма лечения аномалии окклюзии, осложненной дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, должно учитывать как субъективные пожелания пациента, так и объективный окклюзионный статус и адекватные возможности ортодонтической коррекции.

Рецензенты:

- Гвоздева Л.М., д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской стоматологии и ортодонтии Московского медицинского стоматологического института НОУ последипломного образования, г. Москва.

- Аверьянов С.В., д.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», г. Уфа.

Работа получена 01.11.2011