Введение

В современном мире, где глобализация переплетается с национальным самосознанием, вопросы гражданской идентичности приобретают особую актуальность. Для России вопросы гражданской идентичности остаются открытыми на протяжении последних десятилетий.

Относительно успешный межкультурный и межэтнический баланс, установленный на территории Советского Союза, понимание ментальной специфики советского человека и общегосударственная направленность на его воспитание были разрушены в конце прошлого века. Однако «ожидание относительно быстрого формирования идентичности в постсоветское время внутри российских регионов не оправдалось» [1].

Процессы мировой интеграции и вхождения россиян в поликультурное пространство скорее породили ряд сложных и противоречивых результатов, нежели обозначили новые векторы роста. Перед современным обществом встали не известные до настоящего времени вызовы, негативно влияющие на сохранение этнической идентичности и препятствующие формированию идентичности гражданской. К таковым можно отнести:

- социокультурную экспансию вестернизации [2];

- универсализацию и англизацию языка [3];

- сепаратизм и локализацию [4];

- широкое распространение массовой культуры и культуры потребительства [5];

- уничтожение преемственности поколений [6].

Обозначенные вызовы выступают в качестве факторов организации открытого культурного пространства, которое не в состоянии противостоять апологетам чуждых ценностей. Не отрицая значимости межнациональной гармонии и необходимости вхождения России и ее граждан в единое общемировое пространство, вопросы внутригосударственной солидарности и определения единой системы ценностей, то есть осознания человеком своей принадлежности к определенному государству, общности с другими гражданами, признания наличия общих ценностей, прав и обязанностей, остаются актуальными.

В связи с вышеизложенным становится явной потребность в формировании гражданской идентичности с ранних лет, ее развитии и поддержании на протяжении всего периода обучения независимо от вида учебного заведения.

Научная работа, направленная на изучение вопросов гражданской идентичности, проходила в различных областях, включая социальные, психологические и философские аспекты, со второй половины XIX в. Тем не менее, фундаментальные исследования, посвященные вопросам формирования гражданской идентичности, получили распространение в научной сфере лишь в середине XX в.

Особую тревогу у исследователей вызывает молодежь, обучающаяся в системах профессионального и высшего образования. Среди специфических черт, препятствующих формированию подлинной гражданской идентичности, авторы называют гражданскую пассивность и аполитичность (И.Н. Валиева, И.С. Заводян, И.С. Шаповалова [7, 8]). Такие исследователи, как Ф.А. Айзятов, Ю.В. Бурова, Д.Ю. Нархов, Д.В. Шкурин, обращают внимание на подверженность подростков и молодежи воздействию деструктивных идеологий [9, 10]. Большое значение также имеют отсутствие или размытость представлений о национальных ценностях (Б.А. Вяткин, В.Ю. Хотинец, О.В. Кожевникова [11]).

Следовательно, формирование гражданской идентичности молодежи должно стать одной из приоритетных целей воспитательной и образовательной деятельности. На необходимость направленной воспитательной работы в вузах указывают такие современные исследователи, как М.В. Певная, А.Н. Тарасова, Д.Ф. Телепаева, Д.С. Протасов, S.C.F. Chan, G. Ngai, K. Kwan и др. [12, 13]. Однако, выступая флагманами образования, университеты не могут выстраивать воспитательные программы без опоры на научные факты.

Отметим, что понятие «гражданская идентичность» в академической литературе не имеет единой трактовки. Исходя из исследований О.В. Аксеновой, Я.В. Дидковской, Ю.Р. Вишневской, Д.А. Лугина, П.С. Сорокина, И.Д. Фрумина и иных, ее можно представить как результат осознания личностью политико-правовой принадлежности к определенному обществу или государству, а также степень участия в социальной и политической жизни страны.

Структура гражданской идентичноститакже представлена вариативно, но в той или иной мере включает в себя знания об истории страны, политической и государственной власти, правовой основе организации общества и ином; наличие собственного отношения к общественно-политическим событиям, способность четко выражать и аргументировать свою точку зрения и суждения, готовность к принятию и анализу явлений общественной жизни и др.; степень участия личности в общественной жизни.

Цель исследования состояла в оценке степени сформированности гражданской идентичности у современной студенческой молодежи и определении основных направлений педагогической деятельности по ее развитию.

Материалы и методы исследования. Научное исследование, посвященное проблеме формирования гражданской идентичности, было проведено в Негосударственном аккредитованном некоммерческом частном образовательном учреждении высшего образования «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) в период с сентября 2024 г. по апрель 2025 г.

В исследовании принимали участие студенты 2–4-х курсов (112 человек в возрасте от 18 лет до 21 года, из них 65 девушек и 47 юношей). Диагностические мероприятия проводились посредством анкетирования (исследование первого критерия), а также анализа документов органа студенческого самоуправления, в которых содержались сведения об участии обучающихся в патриотических, волонтерских и иных социально значимых мероприятиях, проводимых как вузом, так и различными общественными организациями – социальными партнерами (исследование второго критерия).

Результаты исследования и их обсуждение

С учетом результатов теоретического анализа научной литературы и перечня основных направлений молодежной политики (ст. 6 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации») критериями сформированности гражданской идентичности студенческой молодежи в контексте данного исследования выступили гражданское самосознание и гражданское участие.

В качестве показателей критерия «гражданское самосознание» определили: 1)понимание студентами социальных вызовов, стоящих перед разными группами населения; 2) знания студентов о существующих молодежных организациях, некоммерческих организациях и благотворительных фондах, оказывающих поддержку различным группам населения; 3) наличие понимания студентами процедур и каналов коммуникации с представителями власти. Критерий «гражданская активность» отслеживается по показателю «студенческая инициатива в патриотических проектах и волонтерской деятельности» [14–16].

Было проведено полуформализованное анкетирование 112 студентов, его результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Критерии сформированности гражданского самосознания у студентов (%, где n=112)

|

Критерий |

Показатели |

Девушки |

Юноши |

Статистическая значимость различий |

|

Гражданское самосознание |

Понимание студентами социальных вызовов, стоящих перед разными группами населения |

15,3 |

12,7 |

р>0,05 |

|

Знания студентов о существующих молодежных организациях, некоммерческих организациях и благотворительных фондах, оказывающих поддержку различным группам населения |

18,5 |

23,3 |

р>0,05 |

|

|

Понимание студентами процедур и каналов коммуникации с представителями власти |

21,5 |

23,4 |

р>0,05 |

Источник: составлено авторами

Исходя из приведенных данных, можно утверждать, что только у 38,2 % опрошенных студентов гражданское самосознание сформировано. При этом девушек в представленной категории было 18,4 %, а юношей – 19,8 %. На основе полученных результатов отметим, что статистически значимых различий по половому признаку не наблюдается (р>0,05).

Для того чтобы определить наличие/отсутствие связи между полом респондентов и их гражданской активностью, использовали тетрахорический коэффициент сопряженности Пирсона c2 . В качестве самоспрягаемых признаков рассматривали: Х – пол респондента ( – мужской,

– мужской,  – женский), Y – ответ на вопрос о гражданской активности респондентов (Y1 – наличие активности; Y2 – отсутствие активности).

– женский), Y – ответ на вопрос о гражданской активности респондентов (Y1 – наличие активности; Y2 – отсутствие активности).

Величина рассчитанного коэффициента сопряженности (c2=0,101) свидетельствует об отсутствии связи между указанными признаками (р>0,05).

Для изучения критерия «гражданская активность» на основании анализа документов органа студенческого самоуправления были определены возможные различия по степени участия и влияния отдельных признаков на вовлеченность студентов в патриотические, волонтерские и иные социально значимые мероприятия (табл. 2).

Таблица 2

Критерии сформированности гражданской активности у студентов (%, где n=112)

|

Критерий |

Показатели |

Девушки |

Юноши |

Статистическая значимость различий |

|

Гражданская активность |

Участие студентов в патриотических и военно-патриотических мероприятиях |

29,2 |

31,9 |

р>0,05 |

|

Участие студентов в волонтерских экспедициях |

36,9 |

44,7 |

р>0,05 |

|

|

Реализация социально значимых проектов (наставничество, образовательно-просветительские мероприятия и пр.) |

40,0 |

51,1 |

р>0,05 |

Источник: составлено авторами

Статистически значимых различий по второму критерию (половой признак) также не наблюдается (р>0,05), при этом к граждански активным относятся 35,4 % девушек, 42,6 % юношей.

Величина рассчитанного тетрахорического коэффициента сопряженности (c2=0,211) свидетельствует об отсутствии связи между указанными признаками (р>0,05).

Полученные данные позволяют утверждать, что пол респондента существенно не влияет на гражданскую активность. Однако девушки проявили себя как менее активные при участии в патриотических и волонтерских мероприятиях по сравнению с юношами.

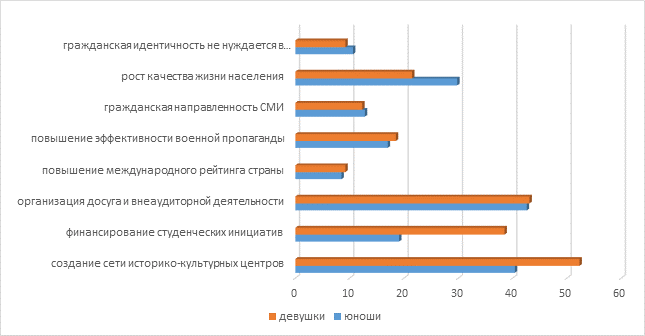

В целом, на основании результатов двух критериев, отражающих состояние сформированности гражданской идентичности, выявлено, что у юношей она сформирована несколько в большей мере, нежели у девушек. Выявленные показатели и коэффициент сопряженности Пирсона инициировали продолжение практической деятельности, определяющей возможные направления педагогической деятельности по формированию гражданской идентичности студентов вуза. Исследование проводилось методом дискурс-анализа. Единицы анализа получены в ходе групповых бесед. Подробно данные представлены на рисунке.

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что нужно делать для формирования гражданской идентичности студентов вуза?»

Источник: составлено авторами

Несмотря на разницу в ответах юношей и девушек, общая картина выглядит гармонично, статистически значимых различий в ответах юношей и девушек не выявлено (р>0,05). Наиболее значимыми позициями опрашиваемые обозначили: «создание сети историко-культурных центров» ( – 40,4 %;

– 40,4 %;  – 52,3 %); «организация досуга и внеаудиторной деятельности» (

– 52,3 %); «организация досуга и внеаудиторной деятельности» ( – 42,6 %;

– 42,6 %;  – 41,3 %); «рост качества жизни населения» (

– 41,3 %); «рост качества жизни населения» ( – 29,8 %;

– 29,8 %;  – 21,5 %), при этом юноши отметили необходимость финансирования студенческих инициатив:

– 21,5 %), при этом юноши отметили необходимость финансирования студенческих инициатив: – 19,1 %;

– 19,1 %;  – 38,5 % (р<0,05).

– 38,5 % (р<0,05).

Кроме того, необходимо отметить, что 10 % опрашиваемых (независимо от половой принадлежности) считают, что гражданская идентичность молодежи не нуждается в формировании. Данный контингент студентов не участвует в патриотических и волонтерских мероприятиях, а также демонстрирует недостаточные знания о существующих молодежных организациях, некоммерческих организациях и благотворительных фондах, оказывающих поддержку различным группам населения.

Результаты проведенного исследования позволяют считать установленным тот факт, что сформированность гражданской идентичности молодежи можно анализировать в общем контексте, не акцентируя внимания на половой принадлежности. В то же время, определяя вектор педагогической деятельности, направленный на ее формирование, необходимо отметить значимость коллективных мероприятий и командной работы.

Учитывая требования студентов к организации социально-созидательной деятельности и историко-культурного просветительства, актуально на уровне вуза организовывать их участие в различных грантовых конкурсах и реализации перспективных социально ориентированных проектов (волонтерских, патриотических, образовательных, наставнических и пр.). Органы студенческого самоуправления должны стать основным катализатором молодежных идей и инициатив, это позволит каждому участвующему осознать личный вклад в их развитие и продвижение, наладить продуктивное сотрудничество с социальными партнерами вуза и, возможно, расширить сферу такого взаимодействия.

Заключение

Формирование гражданской идентичности у молодежи – это сложный и многогранный процесс, требующий научного обоснования. Сравнение диагностических результатов двух групп респондентов – девушек и юношей – показало, что, несмотря на идущие процессы глобализации, сопровождаемые социокультурной экспансией, англизацией языка, сепаратизмом и локализацией, давлением паттернов массовой культуры и культуры потребительства, нарушением системы преемственности поколений, сохраняется традиционное понимание гражданского сознания и поддерживается и даже расширяется гражданская активность.

Студенческая молодежь в целом воспринимает гражданскую идентичность как элемент личностной сферы, сопровождаемый, с одной стороны, пониманием студентами имеющихся социальных вызовов, стоящих перед разными группами населения; знанием студентов о существующих молодежных организациях, некоммерческих организациях и благотворительных фондах, оказывающих поддержку различным группам населения; наличием понимания студентами процедур и каналов коммуникации с представителями власти, а с другой – участием студентов в социально значимых мероприятиях и проектах.

Отсутствие существенных различий в диагностических показателях между юношами и девушками позволило определить единую направленность дальнейшей педагогической деятельности, ориентированной на формирование, развитие и укрепление их гражданской идентичности.

В научно-прикладном аспекте результаты проведенного исследования и сделанные выводы могут быть использованы для углубления теоретических и практических представлений в области анализа гражданской идентичности студенческой молодежи, методов ее формирования и разработки содержания воспитательной работы вуза.