Введение

Для эффективной остеоинтеграции, оптимизации и потенцирования остеорегенераторных качеств имплантируемые биоматериалы должны обладать рядом свойств, приоритетными из которых являются биосовместимость, пористость и механическая прочность. В ряде клинических случаев абсолютно востребованным становится и наличие антибактериальных компонентов, особенно при замещении инфицированных костных дефектов. В настоящее время антибактериальный эффект достигается, главным образом, путем введения в состав материала антибиотиков. Однако, учитывая растущую антибиотикорезистентность, актуален поиск альтернативных бактерицидных агентов. В качестве антисептического компонента в имплантационных материалах широко используется ряд металлов, в частности ионы серебра [1, 2, 3]. Однако он относится к потенциально цитотоксичным дозозависимым микроэлементам, вызывающим повышение уровня клеточного апоптоза и снижение экспрессии факторов роста эндотелия сосудов, что требует тщательной оценки и контроля уровня ионов серебра при применении его в медицинских изделиях [4, 5]. В связи с этим ведутся исследования, направленные на создание биоактивных материалов на основе биосовместимых фосфатов и силикатов кальция, допированных другими металлами, в числе которых используется цинк [6]. Согласно опубликованным данным, добавка этого металла к биоматериалу позволяет придать последнему противомикробные свойства в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, стимулировать ангиогенез, обеспечить подходящую среду для роста остеобластов [7, 8, 9], а также увеличить способность к раннему формированию новой кости путем модулирования пролиферации коллагена I и продукции остеокальцина [10, 11]. Это доказывает перспективность использования металлов в качестве допантов биосовместимых материалов с целью придания им антибактериальных свойств и потенцирования остеоиндуктивных.

Вместе с этим форма и размеры имплантируемого материала являются одними из важнейших факторов технологичности его использования. Одной из наиболее удобных для манипуляций при замещении костного дефектов представляется гранулированная форма биоматериалов, позволяющая максимально полно и рационально заполнить полость дефекта, исключить дополнительную травматизацию тканей, значительно сократить, в отличие от порошковых форм, вероятность гематогенной миграции из места имплантации. На основании вышеизложенного создание новых гранулированных композитных остеоиндуктивных материалов с антибактериальными свойствами перспективно и востребовано.

Цель исследования – получение и исследование физико-химических и антибактериальных свойств гранулированных материалов, включающих фосфат кальция (гидроксиапатит, ГА, Са10(РО4)6(ОН)2), силикат кальция (волластонит, ВТ, β-СаSiO3), желатин и варьируемое количество оксида цинка (ZnO).

Материалы и методы исследования

Гранулы получали по суспензионной технологии с использованием композитного порошка, включающего 60 масс.% Са10(РО4)6(ОН)2 и 40 масс. % β-СаSiO3, синтезированного согласно патенту РФ № 2657817, и порошка оксида цинка, осажденного щелочью из водного раствора ZnCl2 и просушенного при 300°С. Порошки предварительно просеивали с помощью лабораторных сит с размерами ячеек 40 и 71 мкм. Количество ZnO варьировали в диапазоне от 0 до 25 масс.%. Для получения гранул смесь порошков ГА/ВТ и ZnO массой 2 г смешивали с 3,2–3,5 мл водного раствора желатина 15 масс.%, разогретого до температуры 40°С, и быстро перемешивали до получения однородной суспензии, которую затем прикапывали в растительное масло, перемешиваемое при помощи магнитной мешалки со скоростью 1000 об/мин. Сформировавшиеся гранулы охлаждали, отфильтровывали, отмывали от масла изопропиловым спиртом и высушивали на воздухе.

Полученные гранулы исследовали методами рентгенофазового анализа («XRD-7000», Shimadzu), ИК-Фурье-спектроскопии («ФТ-801», Simex), растровой электронной микроскопии («JCM-5700», JEOL), термогравиметрического анализа («STA-449C», Netzsch). Также выполняли ситовой анализ образцов, определяли среднюю и истинную плотность гранул, их открытую пористость.

Антибактериальные свойств ионов цинка оценивали по влиянию на рост грамположительной (St. aureus) и грамотрицательной флоры (K. Pneumoniae, P. aeruginosa), полученной методом прямого суспендирования колоний микроорганизмов в стерильном изотоническом растворе с последующим серийным разведением каждой культуры до необходимой концентрации и последовательным высевом на чашки Петри с кровяным агаром или со средой Мюллер–Хинтона. Изучение антибактериального потенциала включало цикл исследований исходного материала – водного раствора ионов цинка на твердой культуральной среде – путем подсчета количества колониеобразующих единиц (КОЕ) с расчетом среднего арифметического в зонах нанесения 0,05 мл исследуемого раствора с молярными концентрациями ZnCl2 : 0,02; 0,1; 0,2; 1,0; 2,0; 10,0; 20,0 и 200,0 ммоль/л.

Для качественной оценки антибактериального эффекта фосфат-силикатного композита были изготовлены диски диаметром 10,2±0,8 мм, содержащие оксид цинка 5 масс%, 15 масс% и 25 масс%. Диски помещали на засеянные патогенами чашки с питательным агаром, на которых после инкубации изучали бактериальный рост в зоне контакта между агаром и испытуемыми образцами, а также наличие или отсутствие зоны подавления роста бактерий вокруг испытуемых образцов согласно Межгосударственному стандарту «Определение антибактериальной активности. Диффузное испытание в чашках с агаровой средой» ГОСТ ISO 20645-2014.

Статистическую обработку результатов проводили на персональном компьютере с использованием статистических функций в Microsoft Excel 2020 и пакета прикладных программ «STATISTICA 10.0». Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

По методике, описанной выше, получена серия образцов гранул, включающих 5, 10, 15, 20, 25 масс.% оксида цинка или не содержащих его. Данные количества ZnO выбраны с целью исследования широкого диапазона концентраций соединения цинка для установления его содержания, достаточного для придания материалу антибактериальных свойств. На основании результатов предшествовавшего исследования [12] порошок с пропорцией ГА/ВТ 60/40 выбран в качестве основного минерального наполнителя гранул, поскольку, в сравнении с материалами с другими пропорциями компонентов, он обладает наилучшими остеорегенераторными характеристиками.

Установлено, что в ходе синтеза формировались шарообразные частицы, имеющие различные диаметры – от 0,1 до 3 мм. Основная доля (не менее 70 масс.%) приходилась на гранулы с d = 0,5–1 мм.

а  б

б

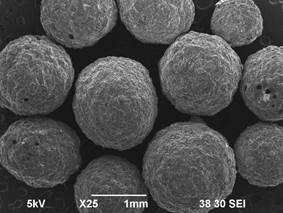

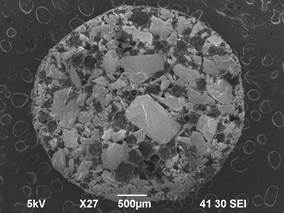

Рис. 1. Общий вид и поверхность гранул (а), внутренняя структура частиц (б)

С применением растровой электронной микроскопии было установлено, что гранулы имели шероховатую поверхность, на которой визуализировались поры различных размеров (рис. 1а). Аналогичные поры определялись и при анализе внутренней структуры частиц, кроме этого, гранулы были пронизаны множественными каналами, которые соединялись между собой в полости, возникшие в результате высыхания связующего (рис. 1б). Пикнометрическим методом определена открытая пористость материалов (табл. 1). Она изменялась в пределах от 45 до 61%. Наличие пор, каналов и внутренних полостей является необходимой структурной составляющей биоматериалов, которая обеспечивает их быстрое смачивание биологическими жидкостями, а также предоставляет возможность миграции остеогенных клеточных элементов и прорастания микрососудов вглубь имплантата. Кроме этого, на этапе подготовки материала его внутренний свободный объем может быть заполнен лекарственным средством или иной субстанцией с требуемыми свойствами (антибактериальными, иммуностимулирующими, остеоиндуктивными и др.).

По данным термогравиметрического анализа было установлено, что гранулы содержали порядка 3 масс.% остаточной влажности, до 18 масс.% желатина, остальное приходилось на минеральные составляющие – Са10(РО4)6(ОН)2, β-СаSiO3 и ZnO (табл. 1).

Таблица 1

Состав и некоторые свойства гранул с варьируемым содержанием оксида цинка (M ± m)

|

WZnO, % |

Wвл, масс.% |

Wжел, масс.% |

Wмс, масс.% |

ρср, г/см3 |

ρист, г/см3 |

П, % |

|

0 |

3,29 ± 0,17 |

17,81 ± 0,30 |

78,89 ± 0,47 |

1,122 ± 0,010 |

2,73 ± 0,010 |

52,7 ± 0,2 |

|

5 |

2,72 ± 0,.03 |

17,27 ± 0,04 |

80,01 ± 0,06 |

1,102 ± 0,015 |

2,696 ± 0,091 |

61,1 ± 0,7 |

|

10 |

3,55 ± 0,.04 |

15,28 ± 0,08 |

81,17 ± 0,04 |

1,312 ± 0,021 |

2,754 ± 0,052 |

51,0 ± 0,9 |

|

15 |

3,24 ± 0,.10 |

16,73 ± 0,07 |

80,03 ± 0,06 |

1,349 ± 0,032 |

2,463 ± 0,087 |

45,2 ± 1,9 |

|

20 |

3,68 ± 0,08 |

14,81 ± 0,20 |

81,51 ± 0,12 |

1,354 ± 0,015 |

2,584 ± 0,049 |

47,8 ± 1,0 |

|

25 |

2,53 ± 0,57 |

16,10 ± 0,06 |

81,37 ± 0,51 |

1,460 ± 0,027 |

2,512 ± 0,046 |

41,9 ± 1,1 |

Примечание: WZnO – массовая доля оксида цинка в исходной порошковой смеси; Wвл, Wжел, Wмс – доля остаточной влажности, желатина и минеральных компонентов (суммарно ГА, ВТ, ZnO) в составе гранул; ρср, ρист – плотность гранул средняя и истинная; П – открытая пористость.

Присутствие каждого из названных компонентов было подтверждено методами рентгенофазового анализа. На дифрактограммах гранул присутствовали пики Са10(РО4)6(ОН)2, β-СаSiO3 и ZnO. Причем интенсивность рефлексов, характерных для оксида цинка, возрастала пропорционально росту его содержания в исходной порошковой смеси, использованной для синтеза гранул, ИК-спектры гранул также характеризовались набором полос поглощения группировок, входящих в состав гидроксиапатита, волластонита и желатина [13].

Изучение антибактериального потенциала ионов цинка включало цикл исследований исходного материала – водного раствора ZnCl2 и гранулированного фосфат-силикатного композита, имеющего различные соотношения ZnO.

В первой серии эксперимента оценивался антибактериальный эффект хлорида цинка при взаимодействии с инфектантами на чашках со средой Мюллер–Хинтона, куда наносили суточные бульонные культуры S. aureus и K. pneumoniae мутностью 0,5 по Мак-Фарланду (1×108 КОЭ/мл), засевая ее газоном. Дно каждой засеянной чашки расчерчивали в соответствии с исследуемой концентрацией ZnCl2, и в каждую часть засеянной среды в порядке возрастания пипеткой наносили каплю (0,05 мл) раствора ZnCl2. В контроле вместо хлорида цинка использовали нанесение 0,05 мл 0,9%-ного раствора NaCl. Далее проводили суточную инкубацию чашек при температуре 37°C. Учитывая наличие нескольких вариантов молярной концентрации хлорида цинка в анализируемом растворе, общее количество исследований составило 56. Результатом изучения антибактериального эффекта явилось отсутствие лизиса колоний S. aureus, наблюдаемого при молярной концентрации ZnCl2 : 0,02; 0,1; 0,2; 1,0; 2,0 ммоль/л – количество колоний в зоне нанесения раствора хлорида цинка в среднем составило 250±14 КОЭ/мл и не имело статистически значимой разницы ни при использовании приведенных выше молярных концентраций хлорида цинка (р=0,82), ни с количеством колоний, выросших в контроле (р=0,68). Аналогичные данные были зарегистрированы в опытных сериях с использованием в качестве патогена K. Pneumoniae. При использовании более высоких молярных концентраций хлорида цинка антибактериальный эффект увеличивался (рис. 2).

Рис. 2. Визуализация зон задержки роста S. aureus при внесении растворов ZnCl2 в концентрациях: 2 ммоль/л, 10 ммоль/л, 20 ммоль/л и 200 ммоль/л

Данные подсчета количества выросших колоний патогенов при молярной концентрации хлорида цинка 10 ммоль/л, 20 ммоль/л и 200 ммоль/л представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты исследования антибактериального эффекта водных растворов хлорида цинка (КОЕ/мл) (М±m)

|

Микроорганизм |

Количество нелизированных колоний при различных концентрациях хлорида цинка |

Количество нелизированных колоний в контроле (КОЕ/мл) |

||

|

|

10 ммоль/л |

20 ммоль/л |

200 ммоль/л |

|

|

S. aureus |

220±12 |

210±23 |

4±1* |

240±22 |

|

K. pneumoniae |

200±16 |

190±20 |

6±3* |

210±18 |

Примечание: – * статистически значимые различия с группой контроля (p<0,01)

Анализ полученных данных свидетельствовал, что при воздействии на культуру золотистого стафилококка увеличение молярной концентрации хлорида цинка до 10 ммоль/л и 20 ммоль/л несущественно увеличивало антибактериальный эффект – хотя количество выросших колоний и уменьшалось, но все же не имело статистически значимой разницы ни с контролем (p>0,05), ни со сравниваемыми количествами хлорида цинка (p>0,05). При 200 ммоль/л отмечался гораздо более выраженный эффект – сливной (полный) лизис колоний патогенной флоры, имелась статистически значимая разница с контролем (p<0,01).

Подобная картина наблюдалась и при воздействии раствора ZnCl2 на представителя грамотрицательной флоры – K. pneumoniae: отсутствие лизиса было выявлено при молярной концентрации ZnCl2 0,02; 0,1; 0,2; 1,0; 2,0 и 10 ммоль/л. При 20 ммоль/л ZnCl2 абсолютное число колоний уменьшалось, однако было сравнимо с контролем (p>0,05). И только с увеличением концентрации ZnCl2 до 200 ммоль/л был выявлен отчетливый антибактериальный эффект (p<0,01). Следует подчеркнуть, что авторами статьи не было выявлено статистически значимой разницы при воздействии на различные категории патогенных культур (грамположительные и грамотрицательные) результативной концентрации хлорида цинка в растворе (p<0,01).

После выполнения исследований эффективности исходного водного раствора ионов цинка было изучено влияние изготовленного на его основе фосфат-силикатного композита, содержащего различные масс% количества оксида цинка. Для этого было проведено следующее исследование с испытанием имплантатов в виде дисков, с содержанием ZnO в 5 масс%, 15 масс% и 25 масс% соотношениях, имеющих идентичные сферическим гранулам физико-химические характеристики. По 7 дисков с соответствующими концентрациями оксида цинка были размещены на засеянные 1,0 мл культур S. Aureus и P. Aeruginosa с титром 1×108 КОЭ/мл чашки с кровяным агаром. Оценка эффективности основывалась на отсутствии или присутствии бактериального роста под испытуемыми образцами и на возможном появлении зоны подавления роста бактерий вокруг испытуемых образцов при изучении с помощью микроскопа с 20-кратным увеличением.

Зону подавления роста бактерий Н (мм) вычисляли по следующей формуле:

где D – общий диаметр испытуемого образца и зоны подавления, мм;

d – диаметр испытуемого образца, мм.

Антибактериальный эффект оценивался как «хороший» при отсутствии роста под образцами и наличии зоны подавления более 1,0 мм [14]; «предел эффективности» регистрировался при отсутствии зоны подавления, но при существенном подавлении роста под образцами (более двукратном снижении), и «недостаточный эффект» – при отсутствии зоны подавления и уменьшении роста под образцом менее чем на 50% (табл. 3).

Таблица 3

Размеры зон угнетения роста микробной флоры (М±m)

|

Патоген |

Зоны воздействия (мм) |

Содержание оксида цинка в образцах (масс%) |

||

|

5 |

15 |

25 |

||

|

S. aureus |

Зона контакта |

9,6±0,8 |

8,9±1,1 |

9,3±0,7 |

|

Зона подавления |

0,42±0,2 |

0,7±0,3 |

1,4±0,3 |

|

|

P. aeruginosa |

Зона контакта |

9,8±0,4 |

9,8±1,2 |

10,1±0,4 |

|

Зона подавления |

0,6±0,3 |

0,4±0,3 |

0,5±0,2 |

|

При взаимодействии дисков со средой, содержащей S. аureus, во всех случаях роста бактерий на питательной среде под образцом обнаружено не было, при этом площадь образца и площадь, в которой под образцом не было роста патогена, не имела статистически значимых различий (р>0,05). Зона подавления более 1 мм была зарегистрирована только у образца с 25 масс% содержанием оксида цинка, что позволило оценить такой антибактериальный эффект как «хороший». В остальных случаях зона подавления вокруг образцов имела неправильную округлую форму и в среднем не превышала в диаметре 1 мм, что соответствовало «пределу эффективности» антибактериального эффекта.

При исследовании антибактериального эффекта с грамотрицательной флорой (P. aeruginosa) во всех случаях отмечалось отсутствие верифицированных зон подавления (их размеры были значительно менее 1 мм). Изучение зон контакта не выявило при всех исследуемых масс% концентрациях ZnO роста колоний P. aeruginosa, при этом размеры зон угнетения роста так же, как и в случае воздействия на грамположительную флору, соответствовали площади антимикробных композитов и тоже не зависели от концентрации оксида цинка (р>0,05). Совокупность полученных данных позволила оценить антибактериальный эффект воздействия на грамотрицательную флору, как и в случае с грамположительной флорой, как «передел эффективности». Ограниченные зоны подавления во всех опытных чашках при воздействии на патогенную микрофлору, по-видимому, могут быть объяснены низкой степенью диффузии антимикробного компонента гранул в твердую культуральную среду, что соотносится с мнением разработчиков методики исследования. Таким образом, изучение антибактериального эффекта фосфат-силикатных имплантатов на грамположительную и грамотрицательную флору показало, что оптимальным антибактериальным литическим эффектом обладают биокомпозиты, содержащие 25 масс% оксида цинка. Полученные результаты служат основанием целесообразности проведения дальнейших серий исследований бактериолитического эффекта биокомпозитов, содержащих в составе ионы цинка, в жидких культуральных средах in vitro, а также продолжения исследования in vivo.

Выводы

1. Гранулированные биокомпозиты, содержащие фосфат кальция, силикат кальция и оксид цинка, обладают оптимальными физико-химическими характеристиками (соотношением исходных компонентов и связующего, формой, размерами, истинной плотностью и открытой пористостью) для использования в качестве материала в целях замещения костных дефектов различной формы и протяженности.

2. Антимикробный эффект ионов цинка в составе биокомпозитов проявляется при воздействии и на грамположительные, и на грамотрицательные культуры патогенов.

3. Антимикробный эффект водных растворов цинка (ZnCl2) на твердой культуральной среде достигается при концентрациях 200 ммоль/л.

4. Оптимальным количеством оксида цинка в гранулах, способствующим проявлению антимикробного эффекта, является 25 масс%.

5. Полученные первичные данные определяют необходимость дальнейших исследований эффективности антибактериального механизма перегрузки цинком in vivo.