Введение

Посттравматический остеоартрит представляет собой актуальную проблему современной медицины, имея высокую социально-экономическую значимость, что обусловливает большой интерес в поиске новых методов консервативного лечения данной патологии [1]. Травма выступает в качестве триггерного фактора, запускающего каскад воспалительных изменений, в том числе оксидативный стресс, способствующих формированию дегенеративно-дистрофических изменений в поврежденном суставе [2, 3]. Формирующиеся патологические изменения ведут к нарушению гистоморфометрических процессов (что проявляется дегенерацией клеточных структур хондроцитов), уменьшению их пролиферативного потенциала, утолщению синовиальной оболочки с последующим формированием необратимых фиброзных изменений в соединительнотканных структурах сустава [4, 5]. С учетом данных патогенетических механизмов закономерен вопрос о необходимости включения в схему терапии препаратов, производящих не только противовоспалительное, но и антиоксидантное действие.

Цель исследования – оценка влияния нового производного 3-гидроксипиридина (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридиния-4-изобутилфенилпропаноат) на гистоморфометрические изменения суставных тканей при посттравматическом артрите в эксперименте.

Материалы и методы исследования

Экспериментальное исследование проводили на 59 белых беспородных крысах обоего пола, содержащихся в условиях вивария ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» при температуре воздуха в помещении 22–230С и относительной влажности 40–60%. Исследование выполняли в соответствии с основными пунктами, изложенными в приказе Минздрава России от 01.04.2016 № 199н «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики». Моделирование посттравматического остеоартрита осуществляли по методике Г.М. Дубровина под общим наркозом с использованием препарата «Золетил 100», вводимого внутримышечно в дозе 0,03 мл [6]. Проводили рассечение кожи, фасции и капсулы сустава с последующим введением иглы Дюфо, обточенной под углом 900, по направлению на медиальный мыщелок бедренной кости. Перфорировали суставной хрящ до упора в субхондральную кость, после чего иглу удаляли и производили послойное ушивание тканей.

Новое производное 3-гидроксипиридина (НПГ) – 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридиния-4-изобутилфенилпропаноат – было получено путем химического синтеза в АО «Всесоюзный научный центр по безопасности биологически активных веществ», получен патент на изобретение RU № 2814495 [7]. Для сравнительной оценки эффективности НПГ были выбраны препараты ибупрофен и мексидол (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат), производящие противовоспалительное и антиоксидантное действие соответственно.

Животные были разделены на 5 групп: интактная группа (n=15), имеющая здоровый сустав, и группы № 2–5, в которых осуществляли воспроизведение экспериментальной модели. Во 2-й группе (n=11) лечение не проводили. Особям 3-й группы (n=11) осуществляли внутрижелудочное (в/ж) введение ибупрофена в дозе, эквивалентной 2% показателя острой токсичности (LD50). В 4-й группе (n=11) проводили в/ж введение мексидола в дозе 5% показателя LD50. На животных 5-й группы (n=11) оценивали эффективность НПГ, вводимого в/ж в дозе, соответствующей 5% показателя LD50. Курс лечения составил 15 суток. Вывод животных из эксперимента проводили на 28-е сутки путем декапитации.

Оценку патоморфологических изменений суставного хряща и синовиальной оболочки проводили с предварительной декальцинацией этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), обезвоживанием в серии этанола, просветлением в ксилоле и заливкой в парафин полученных тканей с последующим окрашиванием серийных срезов гематоксилином и эозином. Исследование выполняли с использованием светового микроскопа исследовательского класса «HUMASCOPE ADVANCED LED» (Human GmbH, Германия). Морфометрическую оценку изменений суставного хряща и синовиальной оболочки проводили при увеличении препаратов в 400 раз с калибровкой изображений посредством использования объект-микрометра. Численную плотность хондроцитов определяли с применением методики Г.Г. Автандилова (1990).

Полученные морфометрические показатели обрабатывали с использованием прикладного программного комплекса SPSS Statistic 20.0 (IBM, USA) посредством однофакторного дисперсионного анализа и параметрического критерия Тьюки. Критический уровень значимости был равен 0,001.

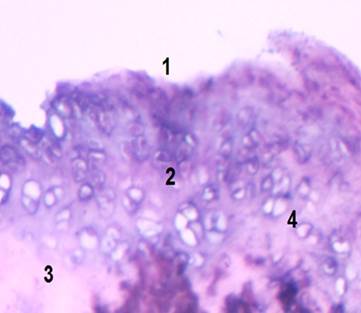

Результаты исследования и их обсуждение. После моделирования травмы сустава в условиях эксперимента на 28-е сутки при макроскопической оценке в области нанесения травмы определяли фиброзную ткань, распространяющуюся за пределы дефекта. Вне дефекта обнаружены узуры, доходящие до глубокой хрящевой зоны. В поверхностной зоне визуализировалась потеря структуры бесклеточной пластики. В промежуточной зоне определяли деструкцию хрящевых клеток. В субхондральной кости визуализировались остеолитические очаги, на фоне которых определяли начальные признаки остеосклероза (рис. 1).

Рис. 1. Суставной хрящ коленного сустава крысы опытной серии без лечения.

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение×100. 1 – разрушение бесклеточной пластинки с образованием узур; 2 – нарушение зональной структуры хряща, исчезновение колонковых структур; 3 – фибриллярные бесклеточные участки промежуточной зоны; 4 – очаги некроза, пустые клеточные лакуны

При морфометрическом анализе выявляли достоверное увеличение общей толщины хряща на 35,9% (р<0,001) относительно аналогичного показателя интактных особей. При этом отмечали утолщение поверхностной, промежуточной и глубоких хрящевых зон на 107,1% (р<0,001), 31,8% (р<0,001) и 25,5% (р<0,001) соответственно по отношению к референсным значениям с нарушением их цитоархитектоники. Данные изменения обусловлены дезорганизацией межклеточного матрикса в сочетании с гипергидратацией основного вещества и коллагеновых волокон. Кроме того, при оценке состояния синовиальной оболочки определяли увеличение ее толщины на 173,0% (р<0,001) относительно интактных особей, что свидетельствует о хроническом синовите и начальных процессах фиброзирования (таблица).

Влияние нового производного 3-гидроксипиридина при экспериментальном посттравматическом артрите на морфометрические показатели суставного хряща и синовиальной оболочки

|

Показатель |

Интактные животные (n=15) |

Опытные серии |

|||

|

Контроль (n=11) |

Ибупрофен (n=11) |

Мексидол (n=11) |

Соединение 1 в/ж (n=11) |

||

|

Общая толщина хряща, мкм |

181,54±2,03 |

246,36±2,32* |

219,61±2,54*А |

198,58±1,73*^ А |

187,36±2,10*^ АВ |

|

Поверхностная зона, мкм |

23,15±1,59 |

47,96±1,58* |

42,69±0,83*А |

30,98±0,61*^ А |

24,76±0,98^ АВ |

|

Промежуточная зона, мкм |

86,24±1,93 |

113,63±1,77* |

99,27±1,05*А |

95,19±1,10*^ А |

89,35±1,98*^ АВ |

|

Глубокая зона, мкм |

69,10±0,97 |

86,71±1,42* |

76,68±1,64*А |

72,29±1,41*^ А |

70,33±0,85^ АВ |

|

Толщина покровного слоя синовиальной оболочки, мкм |

17,56±0,55 |

47,94±0,82* |

34,54±1,05*А |

32,81±0,73*^ А |

18,65±0,42^ АВ |

|

Численная плотность хондроцитов, мм2 |

218,98±3,84 |

171,80±1,70* |

191,48±1,51*А |

233,33±2,49*^ А |

238,90±2,14*^ А |

Примечание: * – достоверность различия к норме (p<0,001); А – достоверность различия по отношению к показателям серии без лечения (p1<0,001); ^ – достоверность различия по отношению к ибупрофену (p2<0,001); В – достоверность различия по отношению к мексидолу (p3<0,001) (одномерный дисперсионный анализ (ANOVA), критерий Тьюки).

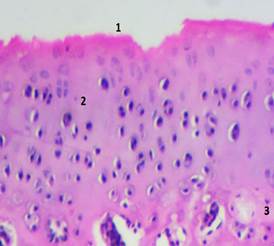

В 3-й группе при применении ибупрофена при микроскопии суставного хряща визуализировалось отсутствие его четкой зональности. Так, в поверхностной зоне отмечали явления деструкции бесклеточной пластинки, определяли глубокие узуры, доходящие до промежуточной зоны, в которой выявляли беспорядочно расположенные хондроциты, запустевшие лакуны и сформированные участки бесклеточных зон. В глубокой зоне сохранялись хондроциты с признаками дегенеративных изменений. В области субхондральной кости определяли чередование остеолитических очагов с зонами остеосклероза, имеющими ограниченный характер. В капсуле и синовиальной оболочке находили скопление клеток макрофагального типа, отмечалась избыточная пролиферация кровеносных сосудов с утолщением их стенок. В области покровного слоя визуализировались синовиоциты с признаками дегенеративных изменений (рис. 2).

При морфометрическом исследовании отмечали некоторое уменьшение толщины общей толщины хряща на 10,9% (р1<0,001) относительно серии контроля. Кроме того, определяли увеличение численной плотности хондроцитов до 191,48±1,51 в 1 мм2, что на 11,5% (р1<0,001) выше аналогичного показателя контрольной серии, но на 12,6% (р<0,001) ниже серии интактных животных. Толщина покровного слоя синовиальной оболочки уменьшалась на 28% (р<0,001) относительно серии без лечения (таблица).

Рис. 2. Суставной хрящ коленного сустава крысы при применении ибупрофена.

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение×100. 1 – повреждение поверхностной зоны хряща; 2 – пустые лакуны в поверхностной и промежуточной зоне; 3 – разрастание фиброзной ткани

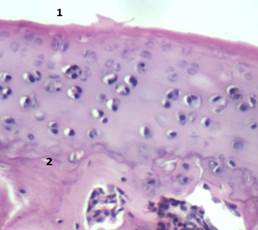

В 4-й серии при применении мексидола обнаруживали ограничение процессов вторичных деструктивных изменений, торможение процессов разрастания тканей мезенхимального происхождения. Однако в поверхностной хрящевой зоне были определены явления деструкции бесклеточной пластинки. Отмечали сохранение зональной структуры хрящевого матрикса в промежуточной и глубокой зонах, а также уменьшение общего числа разрушенных и дегенеративно-измененных хондроцитов. Кроме того, в субхондральной кости отсутствовали очаги остеосклероза. В промежуточной зоне на фоне применения мексидола определялись репаративные изменения, характеризующиеся увеличением количества хондроцитов и изогенных групп (рис. 3).

Морфометрическое исследование суставных тканей при применении мексидола выявило уменьшение толщины общей хрящевой зоны на 19,4% (p1<0,001) относительно особей группы контроля и на 9,6% (p2<0,001) относительно серии применения ибупрофена. Однако, несмотря на положительную динамику, сохранялось преобладание данного показателя над интактными особями на 9,4% (p<0,001). Кроме этого, при оценке толщины покровного слоя синовиальной оболочки отмечалось ее уменьшение на 31,6% (p1<0,001) относительно серии без лечения, но она на 86,8% (p<0,001) превышала аналогичный показатель здоровых особей, что свидетельствует о недостаточном терапевтическом эффекте и сохранении признаков хронического воспаления (таблица).

Рис. 3. Суставной хрящ коленного сустава крысы при применении мексидола. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение×100. 1 – нарушение целостности поверхностной бесклеточной пластинки; 2 – участки остеосклероза субхондральной кости

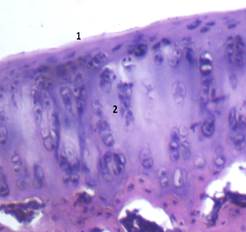

При применении НПГ микроскопически дефект в области наносимой травмы был выполнен регенератом, ограниченным размерами поврежденного участка, составляющими которого были хондроциты и фиброзная ткань. Вне зоны повреждения суставной хрящ имел равномерную окраску с сохранением нормальной цитоархитектоники и отсутствием очагов деструкции. Поверхностная бесклеточная пластинка сохранила свою равномерность и структуру без признаков истончения и отслойки. Хондроциты составляли изогенные группы, лишь единичные из них имели дистрофические изменения. В промежуточной зоне хряща наблюдались репаративные процессы, характеризующиеся увеличением количества изогенных групп, представленных скоплением хондроцитов с нормальными ядрами (рис. 4).

Рис. 4. Суставной хрящ коленного сустава крысы при применении НПГ. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×100. 1 – сохранная поверхностная бесклеточная пластинка; 2 – вертикальная столбчатость хондроцитов промежуточной зоны

При морфометрической оценке в серии применения НПГ определялось достоверное уменьшение общей толщины хряща на 23,9% (p1<0,001) относительно показателей серии без лечения, что на 13% (p2<0,001) ниже аналогичных значений групп применения ибупрофена. Кроме того, отмечалось уменьшение толщины синовиальной оболочки на 61,1% (p1<0,001) относительно контрольной серии с приближением изучаемого показателя к интактным значениям (таблица).

Заключение. Таким образом, применение нового производного 3-гидроксипиридина способствует развитию в области травматического дефекта суставного хряща фиброзно-хрящевой ткани с уменьшением выраженности воспалительных изменений в синовиальной оболочке.