Оперативное вмешательство, как и любое другое повреждение, сопровождается рядом реакций, включающих высвобождение стрессовых гормонов и медиаторов воспаления, ведущее к формированию синдрома системной воспалительной реакции. Нейроэндокринный компонент хирургического стресс-ответа проявляется в увеличении секреции адренокортикотропного гормона, кортизола и адреналина [1]. Как правило, уровень и продолжительность повышения интра- и послеоперационных концентраций кортизола пропорциональны степени хирургической травмы [2]. Интраоперационная гипергликемия является результатом активации симпатоадреналовой системы, повышения уровня катехоламинов и глюкокортикоидов в плазме крови [1]. Повышение уровня гормонов стресса считается нежелательным, поскольку это сопровождается усилением послеоперационного катаболизма и гемодинамической нестабильностью [1].

Иммунный компонент ответной реакции представляет собой массивное высвобождение медиаторов воспаления (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α) и активацию иммунокомпетентных клеток [3]. Рост цитокинов отражает травматичность хирургического вмешательства, и она, в частности, значительно выражена при протезировании суставов [4]. При данных операциях концентрация цитокинов достигает максимума к 1-м суткам и остается повышенной на протяжении 48–72 ч после операции [2]. Повышение уровня ИЛ-6 способствует увеличению выработки в печени СРБ, специфической дифференцировке наивных CD4+Т-клеток и стимуляции выработки антител [5]. Однако избыточное высвобождение медиаторов воспаления может усугублять процессы тканевого повреждения [2]. Также ИЛ-6 способен вызывать сенситизацию как периферического, так и центрального звена ноцицептивной нервной системы, т.е. усиливать интенсивность послеоперационного болевого синдрома [2].

Частота перипротезных инфекций после первичного эндопротезирования тазобедренного сустава составляет от 0,3% до 3,0% [6]. Для лечения перипротезной инфекции тазобедренного сустава применяется ревизионное эндопротезирование с установкой артикулирующего спейсера. Присутствие у пациентов перипротезной инфекции обусловливает интоксикацию, нарушение нутритивного статуса и усугубление существующих соматических заболеваний. Воспаление приводит к сокращению жизни эритроцитов и их повышенному разрушению, что обусловливает наличие анемии.

Исходя из вышеизложенного перед анестезиологом стоит выбор методики анестезии, способной модулировать хирургический стресс-ответ и, как следствие, минимально влияющей на иммунные реакции. Общая анестезия оказывает минимальное влияние на хирургический стресс-ответ и ограничена временем операции [3]. Выраженным модулирующим действием на хирургический стресс-ответ обладают нейроаксиальные методы анестезии [1; 3]. Согласно исследованию А.В. Марочкова и соавторов, у пациентов при операциях на нижних конечностях с использованием спинальной анестезии и эффективным обезболиванием в послеоперационном периоде содержание сывороточного кортизола до, во время и после операции не изменялось [7]. Зарубежные исследования также демонстрируют, что уровень кортизола в сыворотке крови в периоперационном периоде в группе спинальной анестезии был значительно ниже по сравнению с группой общей анестезии при проведении операций на нижнем и верхнем этажах брюшной полости [1].

Существуют противоречивые данные исследований о влиянии метода анестезии на воспалительный компонент хирургического стресс-ответа. По одним исследованиям, использование спинальной анестезии по сравнению с общей сопровождается меньшим повышением уровня провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α) [8]. Сочетанная эпидуральная анестезия по сравнению с общей анестезией эффективнее для сохранения послеоперационной иммунной функции и обеспечения лучшего контроля боли в периоперационном периоде [9]. Однако результаты метаанализа A. Alhayyan, 2019, свидетельствуют о том, что применение эпидуральной анестезии в сочетании с общей анестезией по сравнению только с общей анестезией не оказывает существенного влияния ни на уровень ИЛ-6, ни на СРБ в послеоперационном периоде [10]. В большинстве исследований, включенных в метаанализ, не сообщалось о существенной разнице в величине послеоперационной системной воспалительной реакции при сравнении различных методов общей и регионарной анестезии. Поэтому актуальным остается поиск метода анестезии, оказывающего модулирующее действие на хирургический стресс-ответ и иммунную функцию при травматичных ортопедических вмешательствах, в том числе у пациентов с хроническим воспалительным процессом.

Цель исследования: изучить влияние общей и комбинированной спинально-эпидуральной анестезии при ревизионных операциях у больных с перипротезной инфекцией тазобедренного сустава на показатели хирургического стресс-ответа и гуморального иммунитета.

Материалы и методы исследования

Проведенное открытое проспективное рандомизированное исследование было одобрено локальным этическим комитетом университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. В исследование после получения письменного информированного согласия были включены 26 пациентов (9 женщин и 17 мужчин). Средний возраст пациентов составил 53,05 (29;75) года. Критериями исключения были: пациенты с диагнозами «сепсис», «септический шок», «сахарный диабет», «ВИЧ-инфекция» или «сифилис» любой стадии, активное злокачественное заболевание, наличие системных заболеваний соединительной ткани, сопутствующая декомпенсированная хроническая патология печени или почек. Все больные проходили лечение в отделении гнойной остеологии по поводу перипротезной инфекции тазобедренного сустава. Больным выполняли оперативные вмешательства ревизионного протезирования с заменой всех компонентов протеза. Время оперативного вмешательства составляло 1,5–2,5 часа. Рандомизация проводилась методом конвертов.

Пациентам группы 1 проводили общую анестезию (ОА) – индукция пропофол 2 мг/кг, фентанил 2 мкг/кг, миорелаксация – рокуроний 0,5–0,6 мг/кг для интубации трахеи. Далее продолжали ингаляционную анестезию севофлураном с МАК 0,5–1 с болюсным введением фентанила в дозе 50–100 мкг перед разрезом и травматичными этапами операции. Контроль глубины анестезии осуществлялся с помощью BIS мониторинга с подержанием индекса в пределах значений от 40 до 60. По завершении операции больных переводили в реанимационное отделение, где для обезболивания использовали НПВС (кетонал 5% 2 мл в/м) и тримепередин (промедол) 2% 1 мл в/м по требованию.

Пациентам группы 2 операции выполняли под комбинированной спинально-эпидуральной анестезией (КСЭА). Перед выполнением пункции для седации использовали мидазолам 0,5% 2,5–5 мг. На уровне LI–LII выполняли пункцию эпидурального пространства иглой 18 G методом потери сопротивления с последующим введением эпидурального катетера (B. Braun, Германия). После катетеризации эпидурального пространства проводили аспирационную пробу, при отрицательном результате в эпидуральный катетер вводили 4 мл 2%-ного лидокаина через предварительно заполненный бактериальный фильтр. При отсутствии признаков развития спинальной блокады через 5–10 мин выполняли пункцию субарахноидального пространства на уровне LIII–LIV. Для спинальной анестезии применяли маркаин спинал 0,5% (Cenexi, Франция), блокосс 0,5% (Сотекс, Россия). У всех больных развивался выраженный моторный блок на стороне операции – 4 балла по шкале Bromage, уровень сенсорной блокады обычно достигал уровня Th X. После интратекального введения препарата на область пункции эпидурального пространства клеилась асептическая наклейка (Tegaderm Film, 3M, США). Седация в течение операции проводилась мидазоламом 0,5% дробно и инфузией 1%-ного пропофола со скоростью 1–2 мг/кг/час для достижения уровня легкой седации по RAAS. Во время оперативного вмешательства введения местных анестетиков в эпидуральный катетер не требовалось. По окончании операции пациентов переводили в реанимационное отделение, где проводили эпидуральное обезболивание 0,2%-ным раствором ропивакаина со скоростью 2–4 мл/час через инфузомат. Также в послеоперационном периоде для обезболивания по требованию использовали промедол и кетонал в/м. После перевода в отделение эпидуральное обезболивание продолжали 0,2%-ным ропивакаином при помощи инфузионных помп со скоростью 4 мл/час в течение 2 суток. Каждый день проводили контроль целостности асептической наклейки и осмотр больного. За время наблюдения ни у одного из больных не отмечалось жалоб на болезненность в месте пункции или симптомов неврологических нарушений. В послеоперационном периоде все больные продолжали получать плановую антибактериальную терапию и низкомолекулярные гепарины.

Оценивались показатели хирургического стресс-ответа (кортизол, ИЛ-6, глюкоза крови), гуморального иммунитета (IgA, IgM, IgG), концентрации транстиретина и интенсивность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Забор крови производили утром в день операции до начала анестезии, затем после удаления всех компонентов протеза и далее на утро 1-х, 3-х, 5-х и 7-х суток после операции. Выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ оценивали по 100-балльной шкале на 1-е, 3-и, 5-е и 7-е сутки после операции.

Концентрацию кортизола определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем «Алкор Био» согласно прилагаемой инструкции. Измеренияпроводилипри длине волны 450 нмна спектрофотометре Tecan infinite f50. Результаты выражали в нмоль/л. За показатели нормы принимали значения, указанные производителем.

Концентрацию ИЛ-6 определяли методом твердофазного иммуноферментного анализас использованием тест-систем «Вектор Бест» согласно прилагаемой инструкции. Измеренияпроводилив двухволновом режиме: при основной длиневолны 450 нми длине волны сравнения 620 нм на спектрофотометре Tecan infinite f50. Результаты выражали в пг/мл. За показатели нормы принимали значения, указанные производителем.

Определение иммуноглобулинов основных классов проводили методом радиальной иммунодиффузии по Манчини с помощью наборов реагентов «Моно-РИД-G, A, M» производства «МикроГен» согласно прилагаемой инструкции. Результаты выражали в г/л. Определение концентрации транстиретина проводили иммунотурбидиметрическим методом с использованием реагентов фирмы DiaSys (Германия). Определение концентрации глюкозы проводили глюкозоксидазным методом с использованием реагентов BioSystems (Испания) на биохимическом анализаторе Ilab 650 (США).

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета программ SPSS-Statistics. Распределения в группах сравнивались с помощью U-критерия Манна–Уитни для независимых выборок. Уровень статистической значимости принимали равным 0,05, результаты описаны как M±σ.

Результаты исследования и их обсуждение

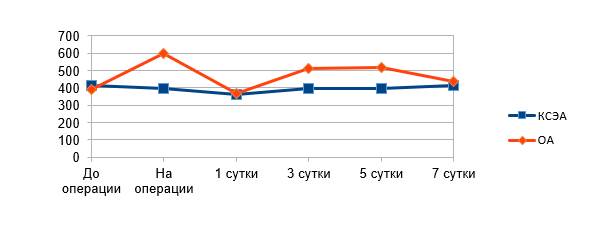

В обеих группах показатели среднего значения кортизола крови в течение всего исследования были в пределах референтных значений (150–660 нмоль/л). До начала операции статистически значимых различий между группами не было: в группе ОА средний показатель концентрации кортизола крови составлял 389,85±84,87 нмоль/л, в группе КСЭА – 413,39±87,23 нмоль/л. После удаления компонентов протеза в группе ОА наблюдалось статистически значимое повышение этого показателя (p<0,05) до 599,36±172,22 нмоль/л (рис. 1). В группе КСЭА на этом этапе операции показатель составил 395,32±278,69 нмоль/л, повышение было статистически незначимым. Показатель среднего значения уровня кортизола крови после удаления компонентов протеза статистически значимо различался между группами (p<0,05). Также статистически значимые отличия между группами наблюдались на 3-и и 5-е сутки исследования (p<0,05).

Рис. 1. Средние значения уровня кортизола крови (нмоль/л)

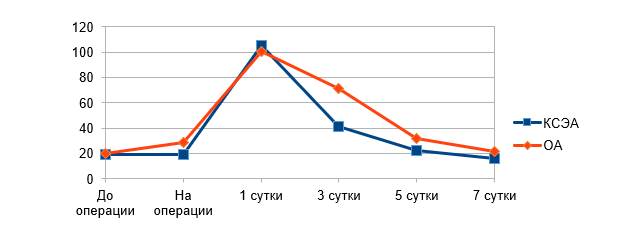

Средние значения концентрации ИЛ-6 до начала операции в обеих группах были выше нормы (до 10 пг/мл), что связано с инфекционной природой заболевания. После удаления компонентов протеза не отмечено статистически значимого повышения среднего показателя ИЛ-6 в обеих группах по сравнению с исходными значениями (рис. 2). Однако к 1-м суткам после операции наблюдалось максимальное повышение среднего значения ИЛ-6 как в группе ОА, так в группе КСЭА. В дальнейшем отмечено снижение показателей ИЛ-6 в обеих группах. На 3-и сутки отмечено статистически значимое различие между группами, концентрация ИЛ-6 в группе ОА составила 70,83±40,78 пг/мл, в группе КСЭА – 41,37±27,27 пг/мл (p=0,05). На 5-е и 7-е сутки не отмечено статистически значимых различий между группами.

В 1-е сутки интенсивность болевого синдрома по шкале ВАШ статистически значимо была меньше в группе КСЭА (p<0,05). В группе ОА показатель составил 45±27,9 балла, а в группе КСЭА – 19,1±15 балла. В остальные дни статистически значимых отличий в интенсивности боли не обнаружено. Потребность в наркотических анальгетиках (тримепиредин 2%) после операции также достоверно была ниже в группе КСЭА (p=0,026). В группе ОА показатель составил 42±6,32 мг, в группе КСЭА – 30,6±14,86 мг.

Рис. 2. Средние значения ИЛ-6 крови (пг/мл)

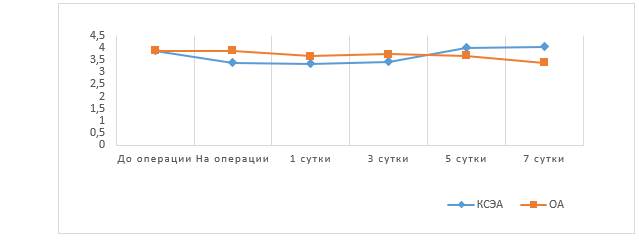

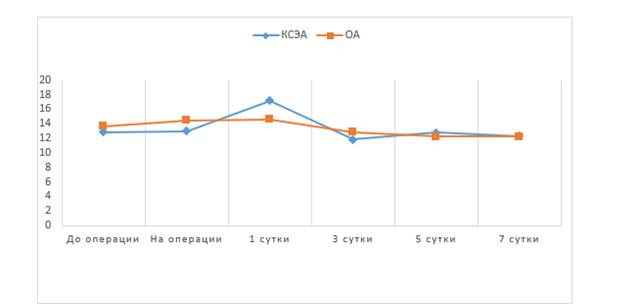

Не отмечено статистически значимых различий в концентрации IgA, IgM, IgG между группами. Также не выявлено значимых различий в концентрации глюкозы и транстиретина. Средние значения концентрации IgA в обеих группах в течение всего исследования были выше референсных значений (1,14–2,22 г/л), что связано с инфекционной природой заболевания (рис. 3).

Рис. 3. Средние значения IgА, г/л

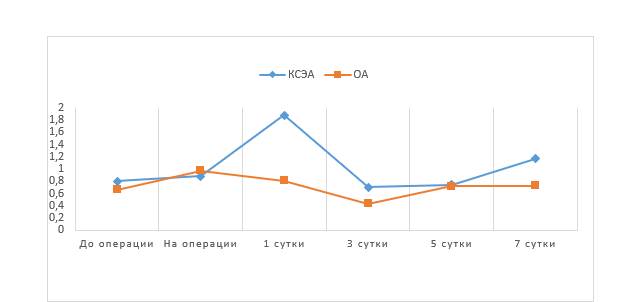

В группе ОА средние значения концентрации IgM до операции и на 3-и сутки после операции были ниже нормы (рис. 4).

Рис. 4. Средние значения IgM г/л

Остальные значения концентрации IgM в обеих группах находились в пределах референсного интервала. Средние значения концентрации IgG (рис. 5) в обеих группах в течение всего исследования были в пределах нормы (11,6–18,2 г/л).

Рис. 5. Средние значения IgG, г/л

Уровень плазменной концентрации кортизола является адекватным отражением реакции организма на хирургический стресс [2]. Наши данные согласуются с исследованиями, демонстрирующими положительное влияние регионарной анестезии на уровень кортизола в интраоперационном периоде. Это различие может быть объяснено блокированием КСЭА сенсорных афферентных нервных импульсов, возникающих в результате хирургической травмы.Известно, что блокирование эфферентных и афферентных путей вегетативной нервной системы подавляет активацию нейроэндокринной оси во время хирургических вмешательств [1].

Применение эпидурального обезболивания в течение первых 2 суток оказало положительное влияние на выраженность болевого синдрома в группе КСЭА. Также в этой группе отмечена меньшая потребность в наркотических анальгетиках в день операции. В дальнейшем, после прекращения эпидурального обезболивания не отмечено статистически значимых различий в интенсивности боли между группами. Однако блокирование сенсорных афферентных нервных импульсов в течение 48 часов привело к меньшей концентрации кортизола на 3-и и 5-е сутки после операции.

Максимальные значения ИЛ-6 в обеих группах наблюдались через 1 сутки после операции, что объясняется нарастанием его концентрации в ответ на операционную травму. В результате повреждения тканей высвобождаются молекулярные структуры, связанные с повреждением (DAMPs) [5]. Они представлены митохондриальной ДНК и различными белками, которые прямо или косвенно способствуют воспалению, активируя нейтрофилы. После того как ИЛ-6 синтезируется в месте локального повреждения в начальной стадии воспаления, он током крови переносится в печень с последующей быстрой индукцией широкого спектра белков острой фазы (таких как СРБ, сывороточный амилоид А (SAA), фибриноген, гаптоглобин) [5].

Кроме оказания регуляторных эффектов на иммунную систему, ИЛ-6 снижает выработку фибронектина, альбумина и трансферрина [5]. ИЛ-6 индуцирует выработку гепсидина, который блокирует действие ферропортина 1 – переносчика железа, приводя, таким образом, к гипоферремии и анемии в связи с развитием хронического воспаления. С этих позиций устойчивое повышение ИЛ-6 в послеоперационном периоде будет замедлять процесс восстановления пациента и увеличивать риск реинфекции.

На 3-и сутки отмечено различие между группами – среднее значение концентрации ИЛ-6 в группе ОА составила 70,83±40,78 пг/мл, а в группе КСЭА – 41,37±27,27 пг/мл (p=0,05), что может говорить о существовании тенденции более интенсивного снижения ИЛ-6 через 72 часа после выполнения операции в группе КСЭА. Вероятным механизмом влияния регионарной анестезии и анальгезии на воспалительный ответ является системное действие местных анестетиков [2]. Способность к уменьшению аккумуляции нейтрофилов в тканях-мишенях, снижение концентрации ФНО-α и интерлейкинов проявляются в микромолярных концентрациях местных анестетиков [2]. В исследовании J.Y. Hong, T. Kyung, 2008, показано, что превентивное использование эпидуральной анестезии сопровождалось меньшим повышением ИЛ-6 сразу после операции, а также через 24 и 72 часа после нее [11]. Таким образом, вероятно, регионарная анестезия обладает противовоспалительным эффектом. Можно предположить, что в нашем исследовании применение эпидуральной анестезии в течение 2 суток после операции привело к меньшей концентрации ИЛ-6 к 3-м суткам. Однако необходимо проведение исследований с включением большего количества испытуемых для выявления этих эффектов.

Показана связь между активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковойоси и уровнем ИЛ-6. Рецепторы ИЛ-6 присутствуют на кортикотрофах гипофиза и клетках коры надпочечников, активация которых приводит к стимуляции выработки глюкокортикоидов [12]. Повышение уровня глюкокортикоидов в плазме приводит к подавлению цитокинов, таких как ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α, и к усилению регуляции других цитокинов, таких как ИЛ-4, ИЛ-10, и рецепторов цитокинов. Таким образом, регулируя выработку и действие цитокинов, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковаяось способствует модуляции реакции на воспаление. Исходя из этого можно предположить, что в группе КСЭА на 3-и сутки более низкий уровень ИЛ-6 оказывал меньшее стимулирующее влияние на выработку кортизола, что в совокупности с эпидуральным обезболиванием в послеоперационном периоде (48–72 часа) привело к снижению концентрации кортизола на 3-и и 5-е сутки после операции.

Препараты для анестезии сами по себе оказывают влияние на концентрацию про- и противовоспалительных цитокинов. Так, в метаанализе Q.B. Yu, 2015, включающем 7 исследований влияния севорана и пропофола на концентрации в крови ИЛ-6 и ИЛ-8 у пациентов, перенесших искусственное кровообращение, продемонстрировано снижение провоспалительных цитокинов в группе севорана [13]. Однако влияние севорана на воспалительный ответ ограничено временем операции. Также данные метаанализа Q.Y. Pang, 2021, показывают, что у пожилых пациентов при некардиохирургических вмешательствах анестезия пропофолом превосходит ингаляционную анестезию (севораном и изофлюраном) вследствие уменьшения системного воспаления (снижения концентрации ИЛ-6, ФНО-α) и нарушений когнитивного статуса [14]. В нашем исследовании мы не обнаружили разницы в концентрации ИЛ-6 между общей анестезией севораном и КСЭА с седацией мидазоламом во время операции.

В исследовании В.В. Хиновкер и соавт., 2017, было проведено сравнение продленной спинальной, КСЭА и общей анестезии при операциях первичного эндопротезирования тазобедренного сустава. Авторы пришли к выводу, что гуморальное звено иммунитета (IgA, IgG, IgM) более устойчиво к действию операционной травмы. Наиболее выраженным стресс-протективное действие оказалось у КСЭА, в данной группе уровень IgA после операции снижался существенно меньше, а уровень IgM оказался даже несколько выше предоперационного [15]. В исследовании T. Shun et al., 2019, при операциях кесарева сечения в горных районах через 12 часов после вмешательства отмечено снижение показателей гуморального иммунитета (IgA, IgG, IgM) в группах эпидуральной и комбинированной спинально-эпидуральной анестезии. Однако в группе КСЭА это снижение было менее выражено (р<0,05).

В данном исследовании мы не обнаружили достоверных различий между группами в концентрации IgA, IgG, IgM в периоперационном периоде. В отличие от приведенных примеров, в нашем исследовании участвовали больные с очагом гнойной инфекции, что, несомненно, сказывается как на клеточном, так и на гуморальном компонентах иммунитета, о чем свидетельствует повышенный уровень IgA в обеих группах в течение всего исследования. Так как для выработки IgM и IgG нужно по меньшей мере несколько дней, возможно, различия в концентрации между группами появляются на более поздних этапах – спустя недели или месяц. Для выявления этих закономерностей необходимо проведение более масштабных исследований с более длительным интервалом наблюдения в послеоперационном периоде.

Одновременное существование как про-, так и противовоспалительных систем диктует необходимость выбора методики анестезии, способной минимизировать провоспалительную стимуляцию и предупреждать потенцирование воспалительного компонента операционного стресс-ответа. Выработка провоспалительных цитокинов приводит к иммунным реакциям, включающим как клеточный, так и гуморальный компонент. Существование выраженного воспалительного ответа для организма является разрушительным, способствует развитию ряда осложнений. Возникающая в результате этого иммуносупрессия увеличивает риск септических осложнений и как следствие – хронизации процесса. Высказываются мнения о необходимости контроля динамики воспалительной реакции при тяжелой инфекции на основе выбранных параметров (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6) с целью более раннего выявления и реагирования.

Заключение. При операциях ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава по поводу перипротезной инфекции эффективным методом анестезиологического пособия является как общая, так и комбинированная спинально-эпидуральная анестезия. Однако при использовании КСЭА наблюдалось меньшее повышение уровня кортизола во время операции, а также на 3-и и 5-е сутки после нее (p<0,05) по сравнению с общей анестезией. Также в группе КСЭА на 3-и сутки после операции наблюдалась тенденция к меньшему повышению уровня ИЛ-6 (p=0,056). Следовательно, использование КСЭА оказывает модулирующее действие на хирургический стресс-ответ в периоперационном периоде. Не отмечено достоверных различий между группами в показателях гуморального иммунитета (IgA, IgM, IgG), концентрации глюкозы и транстиретина. Необходимо проведение дополнительных исследований с более длительным периодом наблюдения для оценки влияния метода анестезиологического пособия на гуморальное звено иммунитета.