По данным таблицы Ланда–Броудера площадь поверхности шеи в любом возрасте составляет 2% от всей площади кожного покрова. Небольшая площадь и сложная анатомическая форма шеи часто являются причинами отказа от раннего хирургического лечения глубоких ожогов данной области [1]. Этапное лечение служит самым популярным методом восстановления кожных покровов шеи в период острой ожоговой травмы [2]. Исходом глубоких ожогов шеи являются послеожоговые рубцы. Послеожоговые рубцовые контрактуры шеи могут приводить не только к ограничению движений в шейном отделе позвоночника, но и к затруднению глотания, натяжению и деформации мягких тканей нижней части лица [3, 4]. В последние годы публикуется большое количество работ, посвященных устранению тяжелых послеожоговых рубцовых деформаций шеи, что свидетельствует о нерешенности проблемы лечения глубоких ожогов данной области [5, 6, 7]. Исследования, направленные на анализ функциональных результатов различных методов хирургического лечения глубоких ожогов шеи у детей, ограничены и практически не освещаются ни в отечественной, ни в зарубежной литературе [8].

Цель исследования. Проанализировать функциональные результаты различных методов лечения глубоких ожогов шеи у детей.

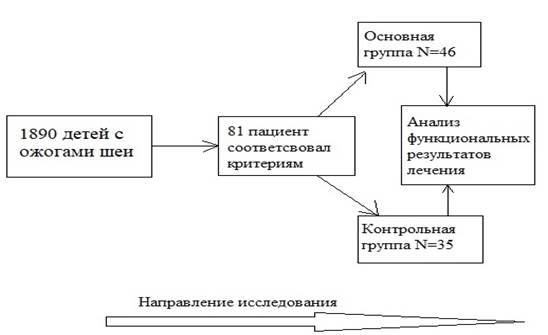

Материалы и методы исследования. Проведено исследование «случай – контроль». Дизайн исследования представлен на рисунке.

|

Дизайн исследования

С 2003 по 2018 гг. в ожоговом отделении СПБ ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» были пролечены 1890 детей с ожогами шеи. Были определены следующие критерии включения в исследование:

1) возраст от 0 до 17 лет (включительно);

2) наличие глубокого ожога шеи, требующего хирургического лечения;

3) состояние средней степени тяжести или тяжелое стабильное состояние;

4) наличие донорских ресурсов для проведения аутодермопластики шеи;

5) отсутствие заболеваний, являющихся противопоказаниями к хирургическому лечению;

6) согласие родителя или законного представителя пациента на оперативное лечение.

Итого критериям включения в исследование соответствовал 81 ребенок с глубоким ожогом шеи. Пациенты были распределены по группам в зависимости от метода хирургического лечения глубокого ожога шеи в периоде острой ожоговой травмы.

Основную группу составили 46 (57%) детей, оперированных методом раннего хирургического лечения. В свою очередь, в зависимости от типа некрэктомии и аутодермопластики основная группа была разделена на 3 подгруппы. В подгруппу «а» (тангенциальная некрэктомия с первичной свободной кожной аутопластикой) вошли 20 (25%) детей. Методика оперативного лечения заключалась в послойном иссечении некротических тканей электродерматомом (Aesculap GA630 и 3Ti, Aesculap Inc.-a B. Braun company, США) или ножом Века (Weck blade, Rica surgical products Inc, CША). Сразу после иссечения струпа образовавшаяся раневая поверхность закрывалась сплошным тонким расщепленным кожным аутотрансплантатом. В подгруппу «б» (радикальная некрэктомия с первичной свободной кожной аутопластикой) вошли 16 (20%) детей. Методика оперативного лечения заключалась в одномоментном иссечении некротизированных тканей электродерматомом и скальпелем, что приводило к полному удалению кожного покрова. Образовавшиеся раневые поверхности в таком случае закрывались тоже сплошными тонкими расщепленными кожными аутотрансплантатами. В подгруппу «в» были включены 10 (12%) пациентов, оперированных методом некрэктомии с отсроченной аутодермопластикой. В отличие от подгрупп «а» и «б», раневые поверхности после некрэктомии закрывались искусственным раневым покрытием Syspur-Derm® (Hartmann, Германия), а аутодермопластика выполнялась отсроченно, через 9–14 (12,00±0,75) суток.

В контрольную группу были включены 35 (43%) детей, получавших лечение классическим этапным методом. Подготовка ран к пластическому закрытию занимала 18–30 (27,17±0,80) суток и включала перевязки с мазями на основе сульфадиазина серебра, гидроколлоидными раневыми покрытиями. Раневая поверхность этапно очищалась от некротических тканей металлическим дебридером (Norsen debrieder, Belmed inc., CША), губкой Debrisoft® (Lohmann & Raushcer, Австрия) и гидрохирургическим аппаратом Versajet® (Smith & Nephew, Великобритания). Аутодермопластика в данном случае проводилась на гранулирующую рану.

Принципы распределения по группам: в подгруппу «а» основной группы вошли дети, большая часть которых была с глубокими дермальными ожогами IIIАБ cтепени, иссечение струпа проводилось послойно электродерматомом. В подгруппу «б» вошли дети с глубокими ожогами IIIБ cтепени, где иссечение струпа было возможно только радикальным методом, так как клинически отмечалось поражение всех слоев кожи до подкожно-жировой клетчатки. В подгруппу «в» были включены дети с наибольшей общей площадью ожогового поражения, так как после проведенной некрэктомии выполнение первичной аутодермопластики было невозможно в связи с риском ухудшения состояния, поэтому аутодермопластика выполнялась отсроченно. В контрольную группу были включены дети, у которых на ранних сроках отмечалось отсутствие четких макроскопических границ между глубоким и поверхностным ожогом, а также поступившие с выраженными воспалительными изменениями в ожоговых ранах.

Распределение пациентов по группам продемонстрировано в таблице 1.

Таблица 1

Распределение пациентов по группам

|

Всего пациентов, n=81 (100%) |

Основная группа |

Контрольная группа n=35 (43%) |

||

|

Подгруппа «а» n=20 (25%) |

Подгруппа «б» n=16 (20%) |

Подгруппа «в» n=10 (12%) |

||

|

Возраст, годы |

(10 месяцев – 8 лет) 2,5±1,43 года |

(10 месяцев – 12 лет) 5,3±4,07 года |

(12 месяцев – 13 лет) 4,7±2,14 года |

(10 месяцев – 15 лет) 4,1±0,71 года |

|

Пол |

|

|||

|

М, n=52 (100%) |

13 (25%) |

9 (17%) |

6 (12%) |

24 (46%) |

|

Ж, n=29 (100%) |

7 (24%) |

7 (24%) |

4 (14%) |

11 (38%) |

|

Глубина |

|

|||

|

IIIАБ, n=58 (100%) |

18 (31%) |

6 (10%) |

6 (10%) |

28 (49%) |

|

IIIБ, n=23 (100%) |

2 (9%) |

10 (43%) |

4 (18%) |

7 (30%) |

|

Общая площадь ран, % |

(1–15%) 9,1%±2,27

|

(0,5–65%) 15,3%±5,12

|

(7–55%) 28,2%±7,32

|

(1–33%) 3,8%±2,13 |

Определение глубины ожоговых ран осуществлялось клиническим методом на основе цвета и сухости поврежденной кожи. Кодирование степени ожогового повреждения проводилось с применением классификации по Вишневскому в связи с тем, что большая часть массива данных была получена до 2017 г. Таким образом, в подгруппе «а» основной группы у пациентов в 18 случаях отмечались ожоги IIIАБ cтепени, в 2 – IIIБ cтепени. В подгруппе «б» в 6 случаях отмечались ожоги IIIАБ cтепени, в 10 – IIIБ cтепени. В подгруппе «в» в 6 случаях глубина ожоговых ран шеи была IIIАБ cтепени, в 4 – IIIБ cтепени. В контрольной группе 28 пациентов были с ожогами IIIАБ степени в области шеи и 7 пациентов – с ожогами IIIБ cтепени.

Определение площади ожоговых ран проводилось по таблице Ланда–Броудера. После выписки из стационара все дети (n=81 (100%)) в течение 2 лет, 1 раз в 3 месяца, осматривались врачом-комбустиологом в поликлиническом отделении стационара. В подгруппе «а» основной группы средняя площадь ожоговых ран составляла 9,1%±2,27, в подгруппе «б» – 15,3%±5,12 и в подгруппе «в» – 28,2%±7,32. В контрольной группе средняя общая площадь ожоговых ран составляла 3,8%±2,13.

Проводилась оценка функциональных результатов лечения. Оценивались наличие или отсутствие послеожоговой рубцовой контрактуры в течение 2 лет после выписки из стационара и тяжесть сформировавшихся рубцовых деформаций шеи по классификации Повстяного. Повстяной выделяет 4 степени рубцовых контрактур шеи: к I степени относят отдельные тяжи, которые обусловливают у больных лишь эстетические дефекты; ко II — рубцы, ограничивающие движения головы менее чем наполовину, но не деформирующие ткани лица; к III степени — незначительное приведение подбородка к грудине, ограничение движений головы более чем наполовину, опущение угла рта, выворот нижней губы; к IV степени — полное приведение подбородка к грудине или срастание его с надплечьем, отсутствие движений в шейном отделе позвоночника.

Анализ функциональных результатов заключался в сравнении показателей, полученных в основной группе, с данными, полученными в группе контроля. Накопление информации осуществлялось в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2016.

Статистический анализ проводился с использованием программы STATISTICA 13.3 (разработчик StatSoft.Inc.). Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению по критерию Шапиро–Уилка. Уровень значимости различий между выборками оценивался с помощью непараметрического критерия Манна–Уитни и параметрического t-критерия Стьюдента. Сравнение номинальных данных проводилось при помощи критерия χ2Пирсона. Вероятность p<0,05 считали достаточной для вывода о статистической значимости различий данных, полученных в исследовании.

Результаты исследования и их обсуждение

Из 81 (100%) ребенка, оперированного по поводу глубоких ожогов шеи и наблюдавшихся в поликлиническом отделении, отсутствие контрактуры отмечалось у 20 (57%) человек из контрольной группы и 12 (23%) детей из основной группы. В дальнейших корригирующих вмешательствах нуждались 15 (43%) детей из контрольной группы, в основной группе – 34 (74%) ребенка (табл. 3). В основной группе: подгруппа «а» – 15 (33%), подгруппа «б» – 12 (26%), подгруппа «в» – 7 (15%) детей не потребовали хирургического лечения послеожоговых рубцовых деформаций. И 5 (11%), 4 (9%), 3 (6%) пациентов из основной группы потребовали дальнейших хирургических вмешательств.

Таблица 2

Количество детей, у которых сформировалась и не сформировалась послеожоговая рубцовая контрактура шеи, и их распределение по группам

|

|

Основная n=46 (100%) |

Контроль n=35 (100%)

|

||

|

|

Подгруппа «а»* n=18 |

Подгруппа «б» * n=16 |

Подгруппа «в» n=10 |

15 (43%) |

|

Контрактура сформировалась |

15 (33%) |

12 (26%) |

7 (15%) |

|

|

Контрактура не сформировалась |

5 (11%) |

4 (9%) |

3 (6%) |

20 (57%)

|

· – уровень статистической значимости p<0,05

При статистической обработке показателей выявлена статистическая значимая разница между количеством оперативных вмешательств в подгруппах «а» и «б» основной группы по сравнению с показателями группы контроля (p=0,02 и 0,033 соответственно). При сравнении показателей подгруппы «в» и контрольной группы статистически значимой разницы выявлено не было (p=0,130). При расчете отношения шансов получены следующие данные: ОШ 0,25, 95% ДИ: 0,074–0,841 и ОШ 0,25, 95% ДИ: 0,067–0,931. Таким образом, при раннем хирургическом лечении глубоких ожогов шеи у детей методом тангенциальной или радикальной некрэктомии с первичной cвободной кожной аутопластикой частота формирования контрактур в 4 раза ниже, чем при этапном лечении. При некрэктомии с отсроченной аутодермопластикой результат непредсказуем.

В таблице 3 представлено распределение пациентов по степени тяжести сформировавшейся послеожоговой рубцовой контрактуры шеи. Таким образом, в основной группе формирование послеожоговых контрактур отмечалось в 17 случаях, из них: в подгруппе «а» – 5 контрактур I степени и 1 контрактура II степени, в подгруппе «б» – 3 контрактуры I степени, 2 контрактуры II степени, в подгруппе «в» – 1 контрактура I степени, 2 – II степени, 3 контрактуры III степени. В контрольной группе формирование контрактур отмечалось в 39 случаях: 6 контрактур I степени, 15 – II степени, 18 – III степени.

Таблица 3

Тяжесть контрактур шеи по Повстяному и распределение по группам

|

|

Основная n=17 (100%) |

Контроль n=39 (100%) |

||

|

Контрактура (степень) |

Подгруппа «а» 6 (35%) |

Подгруппа «б» 5 (30%) |

Подгруппа «в» 6 (35%) |

|

|

I степень |

5 (33%) |

3 (20%) |

1 (7%) |

6 (40%) |

|

II степень |

1 (5%) |

2 (10%) |

2 (10%) |

15 (75%) |

|

III степень |

0 |

0 |

3 (14%) |

18 (86%) |

|

IV степень |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

p |

0,002 |

0,037 |

0,972 |

|

При анализе данной таблицы выявлена статистически значимая разница по тяжести сформировавшихся контрактур в подгруппе «а» и подгруппе «б» по сравнению с контрольной группой (p=0,002, p=0,037), тогда как статистически значимой разницы в полученных результатах между показателями подгруппы «в» и контрольной группы выявлено не было. Это свидетельствует, что в случае лечения глубоких ожогов шеи методами тангенциальной или радикальной некрэктомии с одномоментной свободной кожной аутопластикой, в основном, отмечается формирование контрактур I cтепени, тогда как в случае лечения методом некрэктомии с отсроченной свободной кожной аутопластикой и в случае этапного лечения тяжесть формирующихся контрактур остается непредсказуемой.

Несмотря на то что шея является высокофункциональной зоной, у детей активно применяется этапное лечение глубоких ожогов данной области, используются перфорированные трансплантаты даже в случаях отсутствия недостатка в донорских ресурсах [2, 9]. Известно, что частота формирования послеожоговых рубцовых деформаций шеи (без уточнения возраста пострадавших, а также метода восстановления кожных покровов) составляет до 69% [10]. Нам удалось установить, что у детей в случае этапного лечения частота встречаемости послеожоговых рубцовых деформаций шеи составляет 57%, а в случае раннего хирургического вмешательства – 26%. Отечественные авторы указывают на формирование контрактур I степени у детей в случае раннего хирургического лечения [8]. Мы подтвердили данную гипотезу, а также уточнили методы раннего хирургического лечения: тангенциальная или радикальная некрэктомия с первичной свободной кожной аутопластикой. Также впервые удалось определить вероятность формирования рубцовых деформаций шеи после различных вариантов восстановления кожных покровов в период острой ожоговой травмы, что поможет специалистам, занимающимся лечением термической травмы у детей, с перспективой оценивать возможные функциональные последствия.

Выводы

1. Частота формирования послеожоговых рубцовых деформаций шеи в случае применения методов раннего хирургического лечения (тангенциальная или радикальная некрэктомия с первичной свободной кожной аутопластикой) в 4 раза ниже, чем после этапного лечения.

2. Для методов раннего хирургического лечения глубоких ожогов шеи у детей (тангенциальная или радикальная некрэктомия с первичной свободной кожной аутопластикой) характерно формирование послеожоговых рубцовых контрактур I степени, тогда как в случае некрэктомии с отсроченной кожной аутопластикой и в случае этапного лечения тяжесть формирующихся контрактур непредсказуема.