Лаброциты, или тучные клетки (ТК) - многофункциональные клеточные элементы, которые играют значительную роль при таких важнейших состояниях, как стресс [1-3], репарация [4], адаптация [5] и опухолевый рост [6].

В сердце, в силу своих тесных взаимосвязей с эндокринной, нервной и иммунной системами и клетками микроокружения кардиомиоцитов, ТК осуществляют ремоделирование миокарда [7]. Мобилизация эндокринной системы является важнейшим фактором активизации ТК при холодовом стрессе. Активация симпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем через синтез адренокортикотропного гормона гипофиза (АКТГ) и катехоламинов приводит к дегрануляции лаброцитов. При воздействии нервной системы по симпатическим стволам к сердечным ТК поступают нейропептиды (субстанция Р, нейротензин и кортикотропин-релизинг фактор), которые также обладают мощным дегранулирующим эффектом. Медиаторы ТК способны оказывать влияние на клетки иммунной системы и наоборот. Цитокины и хемокины ТК могут активировать и вызывать миграцию нейтрофилов, а гепарин, напротив, снижает миграцию нейтрофильных лейкоцитов; гепарин способен тормозить миграцию эффекторных Т-лимфоцитов, а цитокин ИЛ-16 является хемоаттрактантом для CD4+ Т-лимфоцитов; ФНОα стимулирует миграцию и активность макрофагов; гистамин, лейкотриен и триптаза являются митогенами для сердечных фибробластов; химаза активирует матриксные металлопротеиназы и стимулирует синтез коллагена [8; 9].

ТК сердца относят к популяции соединительнотканных ТК. В норме в сердце их немного, они представлены в основном компактными формами, дегранулирующие ТК, по разным данным, составляют от 7% до 20%. Но количество и морфофункциональная активность ТК в сердечной ткани резко возрастает при сердечной недостаточности, инфаркте миокарда, гипертонической болезни, различных вариантах кардиомиопатий, миокардитах, атеросклерозе и экспериментальной патологии миокарда [10-12]. Высказывается предположение, что ТК через активацию фибробластов осуществляют замещение некротизированных клеток миокарда соединительной тканью. В то же время есть работы, где приводятся данные о негативном влиянии сердечных ТК при сердечно-сосудистой патологии. Но, несмотря на большое количество работ, посвященных сердечным ТК в норме и при патологии миокарда, их патоморфология при воздействии на сердечную ткань экстремальных факторов окружающей среды, и в том числе холодового фактора, изучена недостаточно.

Целью исследования являлся патоморфологический анализ тучных клеток сердечной ткани белых крыс Вистар при холодовом воздействии и в постгипотермическом периоде.

Материалы и методы исследования

В работе исследована сердечная ткань 50 самцов белых крыс линии Вистар, массой тела 200-300 граммов, при воздействии глубокой гипотермии (ГИГ). ГИГ вызвали помещением клеток с крысами в воду температурой +5 градусов, температура окружающей среды при этом составляла +7 градусов. Время воздействия холодового фактора в среднем было равно 40 минутам. Считали, что животные достигали состояния глубокой гипотермии, если у них ректальная температура составляла +20-25 градусов. Крыс выводили из эксперимента через 1, 2, 7 и 14 суток.

В качестве контроля использовали 10 крыс, которые в клетках помещались в воду с температурой +30 градусов, температура окружающей среды была +22-25 градусов, время охлаждения было то же.

Использование крыс в данном исследовании, как и в других наших экспериментах, осуществлялось в соответствии с Европейской конвенцией по охране позвоночных животных, используемых в эксперименте, и директивами - 86/609/EEC. В целях гуманности и устранения влияния стресса на результаты исследования умерщвление и обезболивание проводили в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных».

Для целей патогистологического исследования из левого желудочка сердца экспериментального животного вырезали 3-5 кусочков, которые затем фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина в течение 24-48 часов при комнатной температуре, после чего осуществляли проводку по общепринятой методике и заливали в высокомолекулярный парафин. При помощи роторного микротома изготавливали срезы толщиной 5-7 мкм. Окрашивание ТК осуществляли при помощи набора компании Biovitrum (Санкт-Петербург). Для фотографирования использовали цифровую видеокамеру Leica EC3 (Германия) и микроскоп Leica DM 750 E200 (Германия). В программе Image Tool 3.0. на фотографиях в формате JPEG высчитывали среднее число ТК в 3 полях зрения при увеличении объектива микроскопа х400 (площадь поля зрения составляла 0,365 мм2). Рассчитывали в процентах содержание компактных и дегранулирующих типов ТК. Морфометрические исследования осуществляли с помощью программного обеспечения «ВидеоТест-Морфология 5.2». Статистическая обработка осуществлялась при помощи программного пакета Statistica 10.0.

Результаты исследования и их обсуждение

В сердечной ткани крыс группы контроля ТК обнаруживали в перикарде, периваскулярной ткани и между кардиомиоцитами. Они были небольшого размера, округлой формы, расположены одиночно или небольшими группами. Число ТК в сердце составило 3,3±0,3 в поле зрения. Площадь клеток была равна 82,5±3,6 мкм2. Содержание компактных типов ТК составило 74%±5,4, дегранулирующих форм было 26%±5,4. Дегрануляция ТК в группе контроля осуществлялась по апокриновому типу с отделением от клетки небольших фрагментов цитоплазмы или гранул.

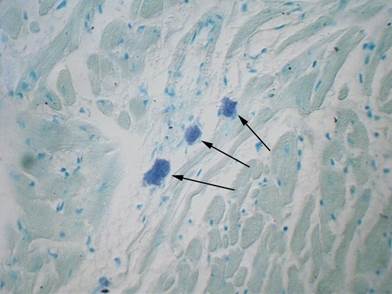

На 1-й день эксперимента в сердце экспериментальных крыс ТК располагались группами или поодиночке, в основном в периваскулярной ткани. Они были крупного размера, овальной или округлой формы, бледно-фиолетового цвета (рис. 1).

Рис. 1. Сердечная ткань крысы. На 1-й день эксперимента крупные ТК в состоянии мерокриновой секреции и опустошения располагаются в периваскулярной ткани (обозначены стрелками). Окрашивание толуидиновым голубым. Ув. х 400

Параметры лаброцитов сердечной ткани крыс

|

Параметры |

Дни эксперимента |

|||

|

1-й день (1) |

2-й день (2) |

7-й день (3) |

14-й день (4) |

|

|

Общее число лаброцитов

|

3,6±0,4 |

5,6±0,3 |

3,8±0,2 |

2,4±0,15 |

|

Число компактных типов лаброцитов (%) |

22,2±6,1 |

59,3±4,6 |

74±5,4 |

77,8±5,4 |

|

Число дегранулирующих типов лаброцитов (%) |

77,8±6,1 |

40,7±4,6 |

26±5,4 |

22,2±5,4 |

|

Площадь лаброцитов (мкм2)

|

126,3±4,8 |

108,8±3,0 |

94,7±3,9 |

90,7±3,9 |

Примечание: для общего числа лаброцитов: P1-2 – 0,0001; P2-3 – 0,00002; P3-4 – 0,000003.

Для числа компактных типов лаброцитов: P1-2 – 0,000009; P2-3 – 0,04.

Для числа дегранулирующих типов: ТК P1-2 – 0,000009; P2-3 – 0,04; P2-4 – 0,01.

Для площади лаброцитов: P1-2 – 0,001; P2-3 – 0,004.

Количество ТК в сердечной мышце равнялось 3,6±0,4, площадь клеток составила 126,3±4,8 мкм2. Дегранулирующие формы ТК составили 77,8%±6,1, при этом дегрануляция осуществлялась по мерокриновому типу с выраженными явлениями гранулоцитолиза и опустошения клеток. Количество компактных форм ТК, по сравнению с контролем, уменьшилось до 22,1%±6,1 (табл.).

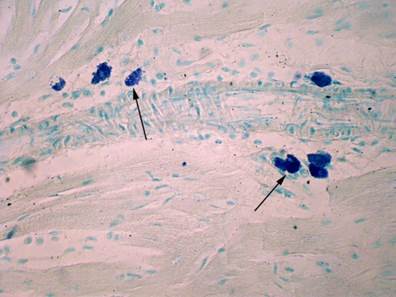

На 2-й день эксперимента ТК в ткани сердца располагались группами вокруг сосудов и в меньшей мере между кардиомиоцитами, они имели фиолетовую окраску и преимущественно вытянутую форму (рис. 2).

Рис. 2. Сердечная ткань крысы. ТК находятся в адвентиции сосуда, через 2 суток после воздействия ГИГ (обозначены стрелками). Окрашивание толуидиновым голубым. Ув. х 400

Содержание ТК в миокарде увеличивалась в 1,55 раза, площадь их уменьшалась до 108,8±3,0 мкм2. Количество клеток, имеющих компактное строение, возрастало в 2,7 раза, число дегранулирующих уменьшалось в 1,9 раза (табл.), при этом преобладали явления апокриновой секреции.

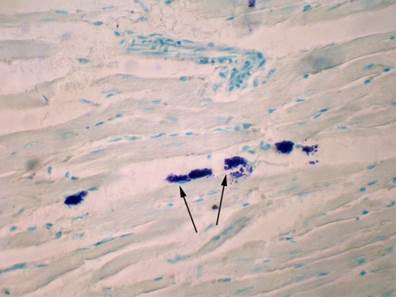

На 7-й день эксперимента отмечали уменьшение числа ТК вокруг сосудов и возрастание их количества между кардиомиоцитами. На данном сроке эксперимента преобладали клетки удлиненного вида (рис. 3).

Рис. 3. Сердечная ткань крысы. Отмечается миграция ТК из периваскулярных пространств в миокард через 7 суток после воздействия ГИГ (обозначены стрелками). Окрашивание толуидиновым голубым. Ув. х 400

Число ТК уменьшалось в 1,5 раза, и их площадь становилась меньше (94,7±3,9 мкм2). Число клеток в состоянии дегрануляции снижалось в 1,6 раза, а содержание ТК компактного строения увеличивалось в 1,25 раза (таблица). Дегрануляция преимущественно проходила по апокриновому типу.

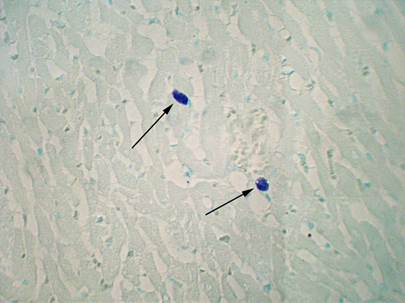

Рис. 4. Сердечная ткань крысы. Небольшие ТК определяются между кардиомиоцитами через 14 суток после воздействия ГИГ (обозначены стрелками). Окрашивание толуидиновым голубым. Ув. х 400

На 14-й день проведения эксперимента ТК были расположены поодиночке и группами, в основном между кардиомиоцитами. Они были небольшого размера и округлой формы (рис. 4).

Число ТК на данном сроке проведения эксперимента снижалось в 1,6 раза. Площадь клеток равнялась 90,7±3,9 мкм2. В состоянии дегрануляции было 22,2%±5,4 клеток, при этом дегрануляция осуществлялась по апокриновому типу. Компактные формы ТК составляли 77,8%±5,4 (табл.).

Таким образом, морфофункциональная активность сердечных ТК экспериментальных животных значительно изменялась под действием однократной ГИГ. После воздействия холодового фактора ТК находились в состоянии активной мерокриновой секреции, с проявлениями тотальной дегрануляции и гранулолизиса, что являлось следствием гипоксии, возникшей по причине спазма сосудов и активации симпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем, так как АКТГ и катехоламины являются мощными дегрануляторами лаброцитов.

На 2-й день эксперимента в ткани сердца происходило возрастание числа ТК, и большинство из них отмечали в периваскулярной ткани. Это может свидетельствовать о процессах миграции молодых форм лаброцитов из кровяного русла в миокард. Следует отметить, что в предыдущих наших исследованиях содержание ТК в печени и легких после воздействия однократной ГИГ значительно возрастало только на 7-е сутки эксперимента [13-15]. Из этого можно заключить, что тучноклеточная популяция сердца является более чувствительной при мобилизации эндокринной системы и воздействии дегранулирующих факторов, в частности нейропептидов симпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем. Через 7 дней лаброциты перемещались из периваскулярной ткани в миокард, и на 14-й день их содержание оказывалось близким к нормальному.

Динамические изменения, происходящие в популяции сердечных лаброцитов, обнаруженные в эксперименте, по нашему мнению, были связаны с процессами срочной адаптации, которые проявлялись гипертрофией ТК, активной мерокриновой секрецией, гранулолизисом на раннем этапе эксперимента и активным перемещением юных форм клеток из кровяного русла впоследствии. Высокая активность тучноклеточной популяции и раннее увеличение числа лаброцитов в миокарде может служить важным фактором, который способствует препятствию развитию тромбоза сосудов микроциркуляторного русла вследствие активной секреции гепарина.

Заключение

Таким образом, лаброциты служат важнейшими факторами в компенсаторно-приспособительных адаптационных реакциях, обеспечивающих устойчивость миокарда к воздействию холодового фактора. Сердечные ТК препятствуют блокаде микроциркуляторного русла и регулируют процессы регенерации кардиомиоцитов при воздействии ГИГ.