История интраламеллярной кератопластики с введением различных внутрироговичных имплантатов начинается в середине ХХ в., когда исследователи изучали влияние введения колец в строму роговицы у пациентов с миопией высокой степени и астигматизмом. Наиболее значимыми работами в этом направлении были исследования профессора Е.Д. Блаватской в 1960–1970-х гг., в результате которых было выявлено изменение конфигурации передних слоев стромы роговицы при полной сохранности ее структуры [1].

Первые работы по использованию искусственных материалов (пластмассы, полисульфонов, полимерных композиций и т.д.) для хирургии роговицы отечественных и зарубежных ученых появились практически одновременно – в 1970–1980-х гг. [2]. Спустя два десятилетия в работах J. Colin и P. Ferrarа была доказана эффективность применения данной методики у пациентов с кератоконусом [3]. Таким образом, именно с этого времени офтальмологи мира начали изучать возможность использования микроинвазивных подходов в лечении пациентов с кератоконусом.

В настоящее время известно несколько видов роговичных сегментов (РС), отличающихся величиной внутреннего и внешнего диаметров, формой поперечного сечения, высотой, длиной и прочими параметрами. В России наибольшее распространение получили РС производства научно-экспериментального производства «Микрохирургия глаза», которые имеют следующие спецификации: форма – дуга окружности (90о, 120о, 180о, 210о), внутренний диаметр – 5,0 мм, ширина основания – 600 мкм, форма поперечного сечения – полукруг, высота – 150–400 мкм (шаг 50 мкм), материал – полиметилметакрилат (ПММА) + гидрофильный акрил (18%) [4, 5]. Также в современной офтальмологии активно используется фемтосекундное сопровождение для формирования интрастромального тоннеля, что уменьшает риски интраоперационных осложнений, которые могут возникнуть при механическом воздействии на строму роговицы [6].

Цель: провести анализ эффективности имплантации роговичных сегментов у пациентов с прогрессирующим кератоконусом начальных стадий в отдаленные сроки наблюдения.

Материал и методы исследования: в данном клиническом исследовании проанализированы результаты обследования и лечения 1185 пациентов (1343 глаз) в возрасте 26,7±3,7 года (табл. 1), у которых была диагностирована II стадия кератоконуса в 856 глазах (63,7%), III стадия – в 487 глазах (36,3%) (табл. 2), а затем проведена ИСКП с имплантацией РС.

Таблица 1

Распределение обследованных пациентов по возрасту

|

Возрастная градация пациентов с кератоконусом |

Число пациентов (n=1185) |

Удельный вес, %

|

|

22–24 года |

439 |

37,0 |

|

25–27 лет |

510 |

43,0 |

|

28–30 лет |

236 |

20,0 |

Таблица 2

Распределение глаз по стадиям заболевания

|

Стадии кератоконуса: |

Число глаз: |

Удельный вес, % |

|

II стадия кератоконуса |

856 |

64 |

|

III стадия кератоконуса |

487 |

36 |

|

Общее число |

1343 |

100 |

В обследование пациента(ов) до и после операции входили традиционные и специальные методы: визометрия, офтальмобиомикроскопия, компьютерная кератотопография, оптическая когерентная томография (ОКТ), томография роговицы (анализ элевационных карт) с использованием сканирующего топографа Pentacam HR, конфокальная сканирующая микроскопия, сканирующая проекционная топография.

При офтальмобиомикроскопии глаз со II стадией кератоконуса в 87% случаев были выявлены симптомы так называемых гаснущей звезды или фейерверка, обусловленные разреженностью стромы в парацентральной зоне роговицы (стилистические исправления!). Кроме того, в преобладающей части обследованных глаз пациентов с кератоконусом имелись субэпителиальные отложения ферритиновых частиц коричневато-оливкового цвета в виде замкнутого кольца, реже ‒ в виде изогнутой дуги, проходящей парацентрально, ‒ симптом Флейшера.

Исходная НКОЗ у обследуемых пациентов составляла 0,1±0,02, КОЗ – 0,2±0,05, сферический компонент рефракции – 5,2±0,07 дптр, цилиндрический компонент рефракции – 5,6±0,16 дптр.

По данным, полученным с помощью Pentacam HR, значение элевации передней поверхности роговицы относительно «best fit sphere» (BFS) было от 26 до 45 мкм, в среднем 31,0±3,31 мкм. Значение элевации задней поверхности роговицы относительно BFS было от 40 до 65 мкм, в среднем 52,0±2,21 мкм, паттерн острова на элевационной карте.

В глазах с III стадией кератоконуса офтальмобиомикроскопически диагностировали симптом «фейерверка», симптом Монсона и нервные волокна в строме в 100% случаев, синдром Флейшера ‒ в 89,7% случаев, линии Вогта в виде вертикальных полос в задней части стромы роговицы присутствовали в 74,8% случаев, сформированные участки истончения роговицы различной степени выраженности, увеличение глубины и неравномерность передней камеры наблюдались в 85% случаев.

Исходная НКОЗ у наблюдаемых пациентов составляла 0,06±0,01, КОЗ – 0,2±0,05, сферический компонент рефракции – 7,8±0,07 дптр, цилиндрический компонент рефракции –7,9Д±0,16 дптр.

По данным, полученным на приборе Pentacam HR, значение элевации передней поверхности относительно BFS было от 46 до 65 мкм, в среднем составляя 52,0±3,31 мкм, значение элевации задней поверхности относительно BFS было от 65 до 89 мкм при среднем значении 76,0±2,21 мкм, паттерн острова на элевационной карте. Согласно данным компьютерной пахиметрии, показатели центральной толщины роговицы в глазах с II и III стадией кератоконуса в среднем составляли соответственно 459±12 и 415±10,0 мкм. Максимальная величина преломления сильного меридиана Kmax в глазах со II и III стадиями кератоконуса в среднем составляла соответственно 57,4±4,3 и 62,5±3,7 дптр. На кератотопограммах регистрировали характерные морфогеометрические изменения роговичной поверхности в виде галстука-бабочки, стекающей капли или бобовидной формы.

В зависимости от одного или двух имплантированных сегментов, способа формирования роговичного тоннеля (мануальная технология, мануальная технология с использованием градуированного вакуумного кольца или технологии с применением фемтосекундного лазера) пациенты были разделены на 3 клинические группы. Критериями выбора количества имплантируемых РС служили данные кератотопографии ‒ один роговичный сегмент в зону наибольшей эктазии был имплантирован в 872 случаях (65%) асимметричных кератэктазий. Два роговичных сегмента были имплантированы по стандартной технологии в 471 случае (35%) симметричных кератэктазий.

Мануальная технология ИСКП была применена в 1007 случаях (121 случай проведения без использования ГВК, 886 – с использованием ГВК), с использованием фемтосекундного лазера – 336 случаев, что отражено в таблице 3.

Таблица 3

Количество оперативных вмешательств в зависимости от технологии проведения

|

Технология вмешательства: |

Количество операций |

Удельный вес, % |

|

|

Интрастромальная кератопластика (всего) |

1343 |

100 |

|

|

из них: мануальная технология без использования ГВК |

|||

|

121 |

9,0 |

||

|

мануальная технология с использованием ГВК |

886 |

65,9 |

|

|

технология с использованием фемтосекундного лазера |

336 |

25,1 |

|

Нами были выделены следующие критерии отбора для проведения ИСКП: отсутствие помутнений роговицы, толщина роговицы в центральной зоне не менее 400 мкм, максимальный показатель преломляющей силы роговицы ≤65 дптр, плотность эндотелиальных клеток ≥1800 кл/мм2, элевация передней и задней поверхностей роговицы относительно BFS в пределах 28–65 мкм и 40–89 мкм соответственно.

Пациентам всех клинических групп производилась имплантация одного роговичного сегмента в зоне наибольшей эктазии, при этом разрез не зависел от того, сильный или слабый меридиан [7, 8]. Такое положение РС, по мнению [9–12], позволяет максимально эффективно выполнять каркасную функцию, способствуя остановке прогрессирования эктатического процесса в роговице.

В первую группу вошли пациенты, формирование тоннеля в строме роговицы которых проводилось механическим путем по стандартной методике без использования каких-либо приспособлений. Данная техника имеет ряд недостатков, обусловленных сниженным тургором эктазированной роговицы, что усиливает складчатость ткани и затрудняет формирование тоннеля на определенной глубине. Это приводит к необходимости дополнительной фиксации глазного яблока, что провоцирует возникновение интраоперационных осложнений, увеличивает риск смещения разметки положения роговичного тоннеля и его неравномерного формирования.

Вторую группу составили пациенты, у которых формирование роговичного тоннеля и дальнейшую имплантацию РС проводили по модифицированной технологии, предполагающей использование оригинального инструмента – градуированного вакуумного кольца (ГВК), разработанного и запатентованного нашим коллективом авторов в 2010 г. [13]. Данный инструмент способствует уменьшению риска перфорации роговицы при формировании тоннеля и имплантации РС, снижению травматизации глазного яблока, обеспечивает безопасность вмешательства.

Третью клиническую группу составили пациенты с кератоконусом, которым формирование роговичного тоннеля проводили с использованием ФСЛ, применение которого не только позволяет выполнять роговичный тоннель заданной формы и на заданной глубине, но и не оказывает деструктивного воздействия на ткани роговицы. При этом остается интактной значительная часть коллагеновых волокон.

Статистическая обработка полученных материалов исследования проводилась в абсолютных цифрах М±SD по критерию Стьюдента в независимых выборках и при отсутствии нормального распределения по критерию Манна–Уитни для определения различий между группами в каждый период наблюдения. Критический уровень значимости при проверке гипотез для принятия достоверных различий был принят 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ клинико-функциональных показателей у пациентов всех клинических групп свидетельствует о стабилизации кератэктатического процесса на протяжении 10 лет наблюдения, отмечены повышение НКОЗ и МКОЗ, уменьшение сферического и цилиндрического компонентов рефракции. Во всех клинических группах не наступало прогрессирующего уменьшения толщины роговицы и не увеличивались кератотопографические показатели, а зона эктазии была в пределах послеоперационной, что свидетельствует о том, что имплантация РС несет в себе стабилизирующий рефракционный эффект, являясь методом профилактики прогрессирования кератэктатического процесса (табл. 4, 5).

Таблица 4

Сравнительный анализ динамики показателей у больных с кератоконусом II стадии

|

Исследуемые параметры |

Сравнительный анализ динамики показателей у больных с кератоконусом II стадии (2010–2020 гг.) (n= 856) |

P II-III |

||||||

|

До операции |

3 месяца после операции |

1 год после операции |

3 года после операции |

5 лет после операции |

7 лет после операции |

10 лет после операции |

||

|

НКОЗ |

0,10±0,02 |

0,40±0,05 |

0,40±0,03 |

0,40±0,01 |

0,40±0,03 |

0,40±0,02 |

0,40±0,02 |

<0,001 |

|

КОЗ |

0,20±0,05 |

0,60±0,12 |

0,60±0,09 |

0,60±0,05 |

0,60±0,07 |

0,60±0,06 |

0,60±0,03 |

– |

|

Преломляющая сила роговицы (дптр) |

57,40±4,30 |

53,90±1,20 |

52,70±1,50 |

52,10±1,30 |

53,00±1,10 |

52,80±1,50 |

52,90±1,40 |

– |

|

Сферический компонент рефракции |

–5,20±0,07 |

–0,20±0,03 |

–0,10±0,02 |

–0,10±0,04 |

–0,20±0,05 |

–0,20±0,06 |

–0,10±0,05 |

<0,001 |

|

Цилиндрический компонент рефракции |

–5,60±0,07 |

–2,30±0,05 |

–2,00±0,06 |

–1,90±0,05 |

–2,10±0,05 |

–2,10±0,07 |

–2,00±0,09 |

<0,001 |

|

Толщина роговицы (мкм) |

459±1,20 |

476,20±1,20 |

486±1,50 |

487±1,60 |

490±1,40 |

490±1,20 |

487±1,80 |

<0,001 |

При проведении ИЛКП по стандартной технологии с имплантацией двух РС при симметричных эктазиях происходило повышение НКОЗ и КОЗ с 0,10±0,02 до 0,44±0,05 и с 0,20±0,05 до 0,60±0,25 соответственно. Цилиндрический компонент рефракции снижался в среднем на 4,1±1,7 дптр на протяжении наблюдения.

Проведение ИЛКП с имплантацией одного РС в случаях асимметричных кератэктазий приводило к стойкому функциональному результату – повышению НКОЗ на 0,25±0,08 и КОЗ на 0,35±0,15 (p<0,05). Снижение цилиндрического компонента рефракции составило 4,4±1,2 дптр (табл. 4, 5).

Таблица 5

Сравнительный анализ динамики показателей у больных с кератоконусом III стадии

|

Исследуемые параметры |

Сравнительный анализ динамики показателей у больных с кератоконусом III стадии (2010–2020 гг.) (n=487) |

P II-III |

||||||

|

До операции |

3 месяца после операции |

1 год после операции |

3 года после операции |

5 лет после операции |

7 лет после операции |

10 лет после операции |

||

|

НКОЗ |

0,06±0,01 |

0,30±0,12 |

0,31±0,1 |

0,33±0,13 |

0,31±0,11 |

0,31±0,13 |

0,29±0,13 |

<0,001 |

|

КОЗ |

0,20±0,05 |

0,60±0,25 |

0,60±0,21 |

0,62±0,20 |

0,59±0,17 |

0,59±0,2 |

0,57±0,19 |

– |

|

Преломляющая сила роговицы (дптр) |

62,50±3,70 |

59,00±1,30 |

57,90± 1,70 |

57,30± 1,90 |

57,70± 2,1 |

57,60± 1,80 |

57,80± 1,70 |

– |

|

Сферический компонент рефракции |

–7,80±0,07 |

–1,70±0,05 |

–1,50±0,08 |

–1,4±0,07 |

–1,60±0,07 |

–1,50±0,09 |

–1,50±0,08 |

<0,001 |

|

Цилиндрический компонент рефракции |

–7,90±0,16 |

–2,90±0,08 |

–2,60±0,12 |

–2,30±0,11 |

–2,50±0,09 |

–2,50±0,14 |

–2,40±0,10 |

<0,001 |

|

Толщина роговицы (мкм) |

415±1,00 |

427,5±3,60 |

434±3,00 |

434±2,80 |

436±3,00 |

438±2,80 |

435±2,90 |

<0,001 |

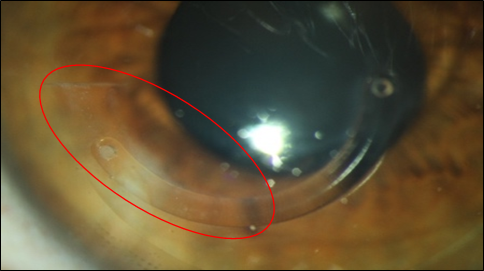

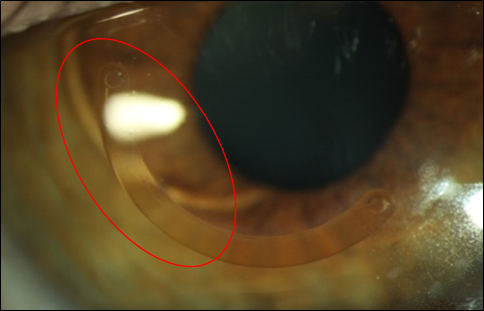

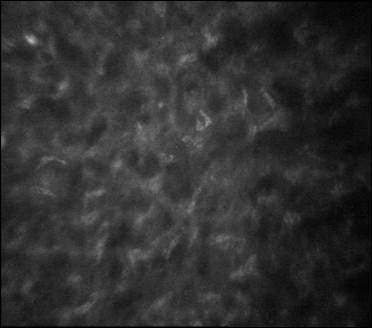

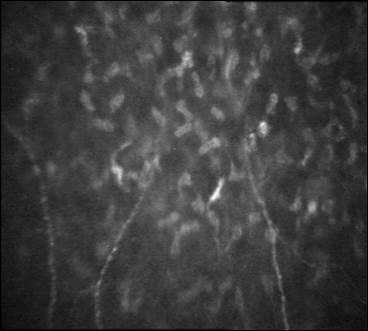

Оценка результатов проведения интрастромальной кератопластики не показала каких-либо преимуществ проведения имплантации РС с использованием ФСЛ по достижении функциональных результатов перед мануальной техникой с использованием ГВК (p<0,05). Таким образом, результаты имплантации РС мануальным методом по стандартной методике и с применением ГВК значимо разнятся: при имплантации с помощью ГВК отмечалось значительное уменьшение частоты интраоперационных осложнений и в ранний, и в поздний послеоперационные периоды в сравнении со стандартной мануальной технологией (p<0,05). Также при формировании роговичного тоннеля механическим путем отмечалась незначительная реакция со стороны стромы роговицы, более выраженная в области формирования входа в роговичный тоннель, а при формировании роговичного тоннеля с использованием фемтосекундного лазера отмечалось ареактивное течение раннего послеоперационного периода (рис. 1, 2).

А

Б

Рис. 1. Клиническая картина раннего послеоперационного периода:

А – формирование роговичного тоннеля механическим путем; Б – формирование роговичного тоннеля с использованием фемтосекундного лазера

А

Б

Рис. 2. Состояние стромы роговицы при формировании роговичного тоннеля при конфокальной микроскопии (исследуемая зона роговицы 460х345 мкм): А – механическим путем; Б – с использованием фемтосекундного лазера

В ходе анализа элевационных карт с использованием сканирующего топографа Pentacam HR в глазах со II стадией кератоконуса значение элевации передней поверхности относительно BFS составляло от 26 до 45 мкм, в среднем ‒ 31±3,31 мкм. Значение элевации задней поверхности относительно BFS составляло от 40 до 65 мкм, в среднем ‒ 52±2,21 мкм, паттерн острова на элевационной карте. В глазах с III стадией кератоконуса значение элевации передней поверхности относительно BFS составляло от 46 мкм до 65 мкм, в среднем ‒ 52±3,31 мкм, значение элевации задней поверхности относительно BFS составляло от 65 до 89 мкм, в среднем ‒ 76±2,21 мкм, паттерн острова на элевационной карте. Изменения оптических аберраций волнового фронта глаз при II стадии кератоконуса были следующими: суммарные 9,92±3,63, высших порядков ‒ 2,66±0,97, кома ‒1,79±0,94.

Интра- и послеоперационные осложнения были выявлены в группе с мануальной техникой без применения ГВК и имели травматический характер, были связаны с неравномерной глубиной формирования роговичного тоннеля (микроперфорации при выполнении роговичного разреза алмазным ножом, n=6; избыточная глубина имплантации РС, n=1). В раннем послеоперационном периоде в этой же группе было отмечено возникновение кератитов различной этиологии (n=15), а также экструзии и смещения РС относительно плоскости тоннеля (n=39). В группе с использованием ФСЛ и ГВК таких осложнений зафиксировано не было.

Интра- и послеоперационные осложнения были выявлены в группе, где применялась мануальная техника без ГВК, и имели травматический характер. Осложнения были связаны с неравномерной глубиной формирования роговичного тоннеля (микроперфорации при выполнении роговичного разреза алмазным ножом (n=6); избыточная глубина имплантации РС (n=1)). В раннем послеоперационном периоде в этой же группе было отмечено возникновение кератитов различной этиологии (n=15), а также экструзии и смещения РС относительно плоскости тоннеля (n=39). В группе с использованием ФСЛ и ГВК таких осложнений зафиксировано не было.

Заключение. Десятилетний опыт лечения кератэктазий различного генеза в ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс “Микрохирургия глаза” им. акад. С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации позволяет утверждать, что правильное определение показаний к оперативному вмешательству, соблюдение критериев отбора, технически совершенное выполнение имплантации роговичных сегментов при кератоконусе способствуют значимому увеличению МКОЗ и НКОЗ, уменьшению сферического и цилиндрического компонентов рефракции, стабилизации или сужению площади эктазии при формировании роговичного тоннеля как механическим путем, так и с помощью фемтосекундного лазера. Использование дополнительных приспособлений (ГВК и ФСЛ) при формировании роговичного тоннеля способствует уменьшению частоты интра- и послеоперационных осложнений, связанных с травматизацией глазного яблока при вмешательствах по «классической» технологии.