В последнее десятилетие отмечается тотальное ухудшение состояния здоровья детей и подростков, в том числе это касается и головных [1, 2]. По данным клинических и эпидемиологических исследований, головная боль (ГБ) является одной из самых распространенных жалоб среди детей и подростков. В течение последних 30 лет значительно возросла частота встречаемости мигрени, головной боли напряжения (ГБН) и коморбидных психоэмоциональных расстройств в детской популяции, что может быть отражением выраженного изменения образа жизни детей. Наиболее частая причина цефалгии в детском возрасте - первичная ГБ (преимущественно мигрень и ГБН) [3–5]. Высокая распространенность мигрени и ГБН в популяции школьников в США привела к включению ГБ в список 5 наиболее значимых проблем детского здоровья [6]. Эпидемиологические данные о распространенности ГБ у школьников противоречивы и значительно отличаются в зависимости от используемых критериев диагностики, возрастной группы и целей исследования [7,8]. Первичные головные боли выявляются в педиатрической практике у 18,6–27,9% детей и подростков, преимущественно в виде мигрени и головных болей напряжения (ГБН) [9]. По данным других авторов, распространенность первичных ГБ у детей школьного возраста колеблется от 8 до 90% [10, 11]. Головные боли негативно сказываются на настроении, поведении детей, их работоспособности и успеваемости, и также переходят вместе с ребенком во взрослый возраст, приобретая хронический характер. Хронические головные боли не только снижают качество жизни человека, но и зачастую трудно поддаются лечению [12,13]. Актуальность данного исследования определяется отсутствием четких данных о распространенности, структуре головных болей среди школьников, возможной связи их с различными факторами. Изучение этого вопроса позволит улучшить диагностику первичных головных болей у детей школьного возраста, прогнозировать неблагоприятное течение заболеваний, своевременно проводить индивидуально обоснованную их профилактику, что в дальнейшем поможет оптимизировать качество жизни детей с головными болями.

Целью исследования: изучить распространенность, структуру и особенности клинических проявлений первичных головных болей у младших (9-11 лет) и старших (12-17 лет) школьников города Краснодара в зависимости от типа образовательного учреждения (школа-гимназия, средняя общеобразовательная школа), пола и возраста, определить их связь с демографическими и социальными факторами.

Материал и методы исследования. В нерандомизированном контролируемом исследовании приняло участие 398 школьников общеобразовательных средних школ (МАОУ МО СОШ № 93, МАОУ МО СОШ № 49) и 434 учащихся гимназии (МБОУ гимназия № 82, МАОУ Лицей № 48) младших (9-11 лет) и старших (12-17 лет) возрастных групп г. Краснодара. Для выявления головной боли использовали анкету оценки ГБ и общепринятые диагностические критерии основных форм головной боли согласно МКБ-10 (шифр G 44.2) и Международного общества по изучению головной боли (Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society, 2017). Анкета оценки ГБ включала в себя описание характера, стороны, локализации, интенсивности, частоты, длительности, течения боли; симптомов, сопровождающих головную боль; факторов, облегчающих головную боль; возраст начала головной боли; изменение самочувствия за некоторое время до приступа; самочувствие вне обострения, наличие других заболеваний. Применены так же анкета MIDAS (migraine disability assessment) Questionnaire, применительно к детской популяции - PedMID AS и опросник определения индекса влияния головной боли на повседневную активность - HIT-6. Интенсивность ГБ оценивалась по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Для изучения связи первичных головных болей с психоэмоциональными нарушениями у школьников применена Шкала самооценки и оценки тревоги Спилбергера-Ханина (STAI) и опросник WHO5 - Индекс общего (хорошего) самочувствия. Для выявления связи ГБ с социально-демографическими факторами применена специализированная анкета (СА), которая включала демографические и социальные (состав семьи, экономические, бытовые, школьные проблемы, антропометрические данные, посещение кружков (музыкальных, танцевальных, художественных), посещение спортивных секций, успеваемость в школе, продолжительность сна, расстройства сна, количество времени, проводимого за занятиями за компьютером, за просмотром телевизионных программ, за компьютерными играми и пользованием другими гаджетами, регулярность приема пищи, особенности питания и т.п.) вопросы. Всем участникам анкетирования предоставлялась полная информация об исследовании, анкеты для заполнения выдавались только после заполнения информированного добровольного согласия законных представителей школьников на участие в исследовании. Опросники и анкеты заполнялись учащимися в режиме онлайн. В исследование включены школьники, которые при участии их законных представителей дали согласия на анкетирование. Критериями исключения были некорректное заполнение ответов на вопросы в анкете, отказ от участия в исследовании. После проверки полноты и качества заполнения опросников и анкет были исключены из исследования 125 анкет и опросников, 845 школьника отказались от проводимого анкетирования. Итоговый объем выборки составил 832 школьника г. Краснодара. На всех участников исследования заполнялась электронная карта комплексной оценки, в которую вносили паспортную часть, данные шкал и опросников - всего 104 показателя. Среди 832 участников анкетирования наличие головных болей выявлено у 260 школьников (173 девочки и 87 мальчиков). Из оставшихся 572 школьников 80 составили контрольную группу (школьники без ГБ, все сопоставимы по полу и возрасту и образовательному учреждению). У всех школьников с ГБ анализировались анамнез жизни и сопутствующая соматическая патология, демографические и социальные факторы в возникновении цефалгий. Статистический анализ проводился с помощью программ Microsoft Excel for Windows 10, Statistika 13. В работе использовали методы описательной вариационной статистики, основанные на определении средней арифметической (М), среднего квадратического отклонения, средней арифметической ошибки (m), критерия Стьюдента. Применялись параметрические и непараметрические методы оценки достоверности результатов. Для выявления взаимосвязи клинико-психофизиологических показателей был проведен корреляционный анализ с определением рангового коэффициента корреляции Спирмена. Анализ качественных признаков проводили на основе сравнения частот их проявления в исследуемых группах с последующей попарной проверкой статистической достоверности различий значений частот с использованием метода углового преобразования Фишера, р<0,05.

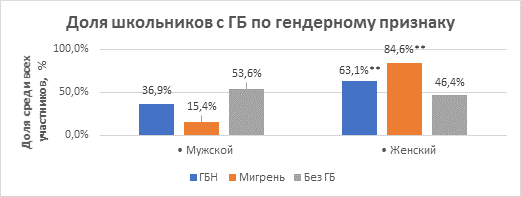

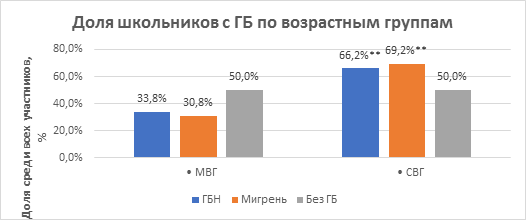

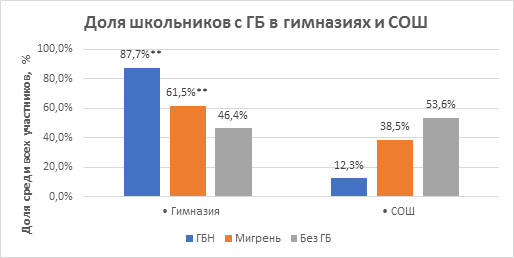

Результаты исследования и их обсуждение. Нами обследовано 832 школьника средних общеобразовательных школ (СОШ) и школ-гимназий в возрасте 9-17 лет. Наличие головных болей выявлено у 31,2% учащихся. Анализ заболеваемости в зависимости от пола выявил доминирование головной боли у девочек - 66,7%, мальчики страдали головной болью реже (33,3%) (р<0,01). В структуре головной боли преобладали первичные ГБ - головная боль напряжения (ГБН) и мигрень. ГБН в возрасте от 9 до 11 лет наблюдалась у 33,8% школьников, в возрасте от 12 до 17 лет - у 66,2% школьников г. Краснодара. Мигрень выявлена у 16,7% школьников г. Краснодара. Доля ГБН среди всех ГБ у девочек составила 63,1% (p<0,01), у мальчиков – 36,9%, доля мигрени – 84,6% (p<0,001) и 15,4% соответственно (рис.1). Эпизодическая форма ГБН встречалась у 72,1% школьников, хроническая - у 5,1% обследованных. Пик заболеваемости приходился на 14 -15 лет. Средний возраст школьников с первичными ГБ составил 14,21 ± 1,58 года. В разрезе возрастных групп (младшие школьники (9-11 лет) и старшие школьники (12-17 лет)) первичные ГБ чаще встречались в старшей возрастной группе. Среди них ГБН в 66,2%, мигрень – в 69,2% (рис.2). В исследовании участвовали школьники средних общеобразовательных школ (СОШ) и школьники гимназий - преобладающее число детей с ГБ учились в школах - гимназиях (83,3%, p<0,01), чем в СОШ (16,7% ) (рис.3., табл.1).

Рис.1. Распределение первичных головных болей по гендерному признаку

Примечание. Достоверность различий по методу углового преобразования Фишера: ** - р<0,01 при сопоставлении показателей мальчиков с показателями девочек.

Рис. 2. Распределение первичных головных болей по возрасту школьников

Примечание. МВГ – младшая возрастная группа (9-11 лет), СВГ – старшая возрастная группа (12-17лет). Достоверность различий по методу углового преобразования Фишера: ** - р<0,01

Рис. 3. Доля школьников с первичными головными болями в зависимости от типа образовательного учреждения

Примечание. Достоверность различий по методу углового преобразования Фишера: ** - р<0,01

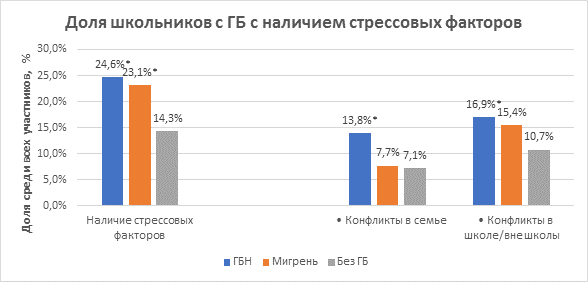

В обеих группах (основная с ГБ и контрольная без ГБ) было практически одинаковое число детей из полных семей (78,2% и 75%) и семей, где воспитанием ребенка занимались только мать или один из родителей или отчим или мачеха – 20,5% и 25% соответственно (табл. 1). Анализируя влияния на возникновение головной боли стрессовых факторов, выявлено, что в основной группе больше детей подвержены стрессовым факторам, чем в контрольной группе (24,4% и 14,3% соответственно, p<0,05)). К подобным факторам относятся как конфликты в семье (в основной группе 12,8% против 7,1% в контрольной группе), так и конфликты в школе, либо вне школы (16,7% в основной группе против 10,7% в контрольной) (рис.4). При этом имеются достоверные различия в структуре головных болей - школьники с ГБН значительно больше подвержены стрессовым факторам, чем школьники с мигренью (13,8% и 7,7% соответственно, p<0,05)).

Рис. 4. Влияние стрессовых факторов на возникновение первичных головных болей

Примечание. Достоверность различий по методу углового преобразования Фишера: * - р<0,05

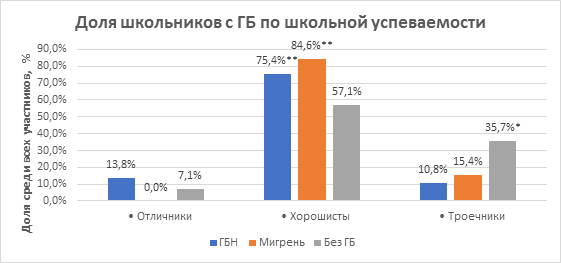

Анализируя школьную успеваемость выявлено, что отличников и хорошистов в группе с ГБ больше, чем в группе без ГБ (88,5% и 64,3% соответственно%, p<0,05). Среди троечников наоборот, число школьников с ГБ составило 11,5%, что на 24,2% ниже числа школьников без ГБ (35,7% (p<0,05). Двоечников среди опрошенных не выявлено (рис.5). Изучая внеклассную деятельность школьников, обнаружено, что посещение школьниками кружков и спортивных секций достоверно не отличалось при сравнении групп детей с первичными ГБ и без ГБ (с ГБ - 43,6%, без ГБ – 42,9%, (p>0,05). Однако спортивные секции больше посещали школьники основной группы, чем участники контрольной группы (52,6% и 42,9% соответственно, p<0,05). Внутри группы видно, что среди посещающих кружки большее количество школьников страдают мигренью (46,2% против 43,1%). Посещающие спортивные секции, наоборот, больше страдают ГБН (53,8% против 46,2%) (табл.1).

Рис. 5. Распространенность первичных головных болей у школьников в зависимости от их успеваемости в школе

Примечание. Достоверность различий по методу углового преобразования Фишера: * - р<0,05; ** - р<0,01

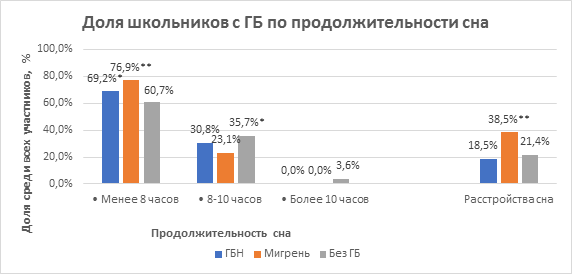

Выявлено, что продолжительность сна у школьников с ГБ достоверно ниже, чем в контрольной группе: менее 8 часов сна зафиксировано у 70,5% школьников с ГБ и у 60,7% участников контрольной группы (р<0,05). 8-10 часов спят 29,5% участников основной группы, что на 5,5% ниже количества участников основной группы (35,7%). Сон длительностью более 10 часов у участников основной группы не выявлен, однако у 3,6% участников контрольной группы отмечается такая продолжительность сна. Среди школьников, имеющих ГБ, и которые спят менее 8 часов, преобладает мигрень (76,9%). При средней продолжительности сна (8-10 часов), школьников основной группы больше беспокоит ГБН (30,8%) (рис.6), (табл.1).

Рис.6. Продолжительность ночного сна у школьников с первичными головными болями

Примечание. Достоверность различий по методу углового преобразования Фишера: * - р<0,05; ** - р<0,01

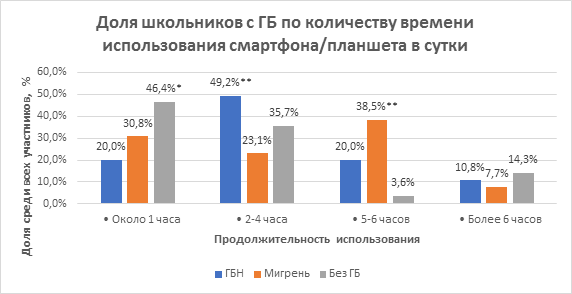

Результаты анализа продолжительности времени, проводимого школьниками за компьютером неоднозначны. Почти все школьники с ГБ и без ГБ ежедневно проводят за персональным компьютером от 1 до 6 часов и более, однако школьники без ГБ больше времени проводят за компьютером, чем школьники с ГБ. За компьютером около 1 часа в сутки проводят 75,6% учащихся с ГБ против 67,9% без ГБ (табл.1). От 2 до 6 часов в сутки пользуются телефоном, либо планшетом в основной группе большее количество школьников, чем в контрольной группе (67,9% и 39,3% соответственно, p<0,01)), но в контрольной группе больше школьников, чем в основной группе пользуются гаджетами более 6 часов в сутки. Также отмечено, что в контрольной группе вдвое больше участников пользуются телефоном/планшетом минимальное количество времени - около 1 часа в сутки (21,8% с ГБ и 46,4% без ГБ, p<0,01) (табл.1). Выявлено, что 49,2% школьников с ГБН пользуются гаджетами 2-4 часа в сутки, и только 23,1% школьников с мигренью (p<0,01) (рис. 7). Не выявлено достоверных различий по времени проведения на свежем воздухе между группами. Но внутри группы с ГБ видно, что учащиеся с ГБН больше проводят время на свежем воздухе, чем школьники с мигренью - более 3 часов - 20% школьников с ГБН и только 7,7% учащихся с мигренью (p < 0,05) (табл.1).

Рис.7. Доля школьников с первичными головными болями в зависимости от времени, проводимого за телефоном/планшетом

Примечание. Достоверность различий по методу углового преобразования Фишера: ** - р<0,01

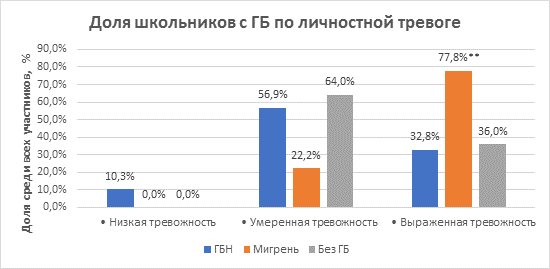

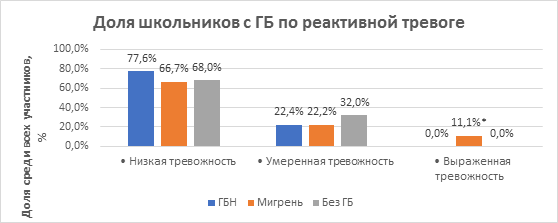

Анализ влияния психоэмоциональных нарушений у школьников на распространенность головных болей позволил выявить, что у 56,9% учащихся с ГБН выявлена умеренная личностная тревожность и только у 22,2% школьников с мигренью (р<0,01). При этом выраженная личностная тревожность достоверно преобладает у школьников с мигренью. Выраженная реактивная тревога выявлена только среди школьников с мигренью (11,1%) (рис.8, рис.9).

Рис. 8. Уровень личностной тревоги у школьников с первичными головными болями

Примечание. Достоверность различий по методу углового преобразования Фишера: ** - р<0,01

Рис.9. Уровень реактивной тревоги у школьников с первичными головными болями

Примечание. Достоверность различий по методу углового преобразования Фишера: * - р<0,05

Распространенность различных социальных факторов у школьников г. Краснодара с первичными головными болями

|

№ |

Социальные факторы |

ГБН |

Мигрень |

Все первичные ГБ |

Без ГБ |

|

1 |

Пол: |

||||

|

• Мужской |

36,9% |

15,4% |

33,3% |

53,6% |

|

|

• Женский |

63,1% |

84,6% |

66,7% |

46,4% |

|

|

2 |

Возрастная группа: |

||||

|

• МВГ |

33,8% |

30,8% |

33,3% |

50,0% |

|

|

• СВГ |

66,2% |

69,2% |

66,7% |

50,0% |

|

|

3 |

Школа: |

||||

|

• Гимназия |

87,7% |

61,5% |

83,3% |

46,4% |

|

|

• СОШ |

12,3% |

38,5% |

16,7% |

53,6% |

|

|

4 |

Состав семьи: |

||||

|

• Полная семья (родные мать и отец) |

76,9% |

84,6% |

78,2% |

75,0% |

|

|

• Неполная семья (воспитывает только мать или только отец) |

21,5% |

15,4% |

20,5% |

25,0% |

|

|

• Один из родителей неродной (отчим или мачеха) |

1,5% |

0,0% |

1,3% |

0,0% |

|

|

5 |

ГБ у родственников: |

||||

|

• Мать |

32,3% |

15,4% |

29,5% |

39,3% |

|

|

• Другие родственники |

9,2% |

23,1% |

11,5% |

3,6% |

|

|

6 |

Наличие стрессовых факторов: |

24,6% |

23,1% |

24,4% |

14,3% |

|

• Конфликты в семье |

13,8% |

7,7% |

12,8% |

7,1% |

|

|

• Конфликты в школе/вне школы (со сверстниками/противоположным полом) |

16,9% |

15,4% |

16,7% |

10,7% |

|

|

7 |

Успеваемость в школе: |

||||

|

• Отличники |

13,8% |

0,0% |

11,5% |

7,1% |

|

|

• Хорошисты |

75,4% |

84,6% |

76,9% |

57,1% |

|

|

• Троечники |

10,8% |

15,4% |

11,5% |

35,7% |

|

|

8 |

Посещение кружков/занятия с репетитором |

43,1% |

46,2% |

43,6% |

42,9% |

|

9 |

Посещение спортивных секций |

53,8% |

46,2% |

52,6% |

42,9% |

|

10 |

Продолжительность сна: |

||||

|

• Менее 8 часов |

69,2% |

76,9% |

70,5% |

60,7% |

|

|

• 8-10 часов |

30,8% |

23,1% |

29,5% |

35,7% |

|

|

• Более 10 часов |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

3,6% |

|

|

11 |

Расстройства сна |

18,5% |

38,5% |

21,8% |

21,4% |

|

12 |

Количество времени, проводимое за компьютером (в сутки): |

||||

|

• Около 1 часа |

73,8% |

84,6% |

75,6% |

67,9% |

|

|

• 2-4 часа |

26,2% |

7,7% |

23,1% |

28,6% |

|

|

• 5-6 часов |

0,0% |

7,7% |

1,3% |

3,6% |

|

|

13 |

Количество времени, проводимое за просмотром телевизора (в сутки): |

||||

|

• Около 1 часа |

86,2% |

84,6% |

85,9% |

82,1% |

|

|

• 2-4 часа |

12,3% |

15,4% |

12,8% |

17,9% |

|

|

• 5-6 часов |

1,5% |

0,0% |

1,3% |

0,0% |

|

|

14 |

Количество времени пользования телефоном/планшетом (в сутки): |

||||

|

• Около 1 часа |

20,0% |

30,8% |

21,8% |

46,4% |

|

|

• 2-4 часа |

49,2% |

23,1% |

44,9% |

35,7% |

|

|

• 5-6 часов |

20,0% |

38,5% |

23,1% |

3,6% |

|

|

• Более 6 часов |

10,8% |

7,7% |

10,3% |

14,3% |

|

|

15 |

Количество времени, проводимое на свежем воздухе (в сутки): |

||||

|

• Менее 1 часа |

27,7% |

46,2% |

30,8% |

28,6% |

|

|

• 1-3 часа |

52,3% |

46,2% |

51,3% |

57,1% |

|

|

• Более 3 часов |

20,0% |

7,7% |

17,9% |

14,3% |

|

|

16 |

Наличие хронических заболеваний |

10,8% |

38,5% |

15,4% |

14,3% |

|

17 |

Личностная тревога: |

||||

|

• Низкая тревожность |

10,3% |

0,0% |

9,0% |

0,0% |

|

|

• Умеренная тревожность |

56,9% |

22,2% |

52,2% |

64,0% |

|

|

• Выраженная тревожность |

32,8% |

77,8% |

38,8% |

36,0% |

|

|

18 |

Реактивная тревога: |

||||

|

• Низкая тревожность |

77,6% |

66,7% |

76,1% |

68,0% |

|

|

• Умеренная тревожность |

22,4% |

22,2% |

22,4% |

32,0% |

|

|

• Выраженная тревожность |

0,0% |

11,1% |

1,5% |

0,0% |

Заключение. Результаты исследования позволяют говорить о высокой частоте первичных ГБ среди школьников г. Краснодара. Первичные головные боли выявлены у 31,2% учащихся г. Краснодара. Наши данные согласуются с данными других авторов [14]. При этом в структуре ГБ преобладает головная боль напряжения. В возрасте от 9 до 11 лет она встречается у 33,8% школьников, а в возрасте от 12 до 17 лет - у 66,2% школьников. На увеличение заболеваемостью ГБ по мере взросления детей указывают также и другие авторы [Осипова]. Мигрень выявлена у 16,7% школьников г. Краснодара. При этом как ГБН, так и мигрень чаще наблюдается у школьников 12-17 лет. Частота заболеваемости первичными ГБ болями связаны с полом ребенка - первичные цефалгии чаще встречаются у девочек, а также с типом общеобразовательного учреждения и успеваемостью школьников – чаще наблюдаются у учащихся гимназии или лицея, отличников и хорошистов, что также согласуется с другими авторами [15]. Эмоциональное напряжение и нарушения сна достоверно чаще наблюдались у детей и подростков с мигренью, чем у лиц с ГБН. Подростки с ГБН тратят меньшее время на компьютерные игры, что, по-видимому, обусловлено повышенной утомляемостью, связанной с ГБ. Выявлено сочетание семейных и внесемейных факторов, сказывающихся на манифестации синдрома ГБ, многофакторность и неоднозначность формирования синдрома ГБ у школьников г. Краснодара. На частоту и выраженность ГБ влияет гендерный фактор, тип образовательного учреждения, наличие стрессовых факторов (конфликты в семье, школе) и психоэмоциональных нарушений, нарушение режима сна и отдыха.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Краснодарского края в рамках научного проекта № 19-415-235001.