Разработка методов иммунотерапии, в частности с помощью вакцин, для лечения злокачественных опухолей является одним из приоритетных направлений в онкологии. На протяжении многих лет различными авторами предлагались разнообразные методы вакцинотерапии опухолей – от применения БЦЖ при опухолях, игравшей роль неспецифического иммуностимулятора, до использования современных клеточных технологий. Развитие представлений о значении вирусов в онкогенезе некоторых злокачественных новообразований привело к разработке и применению противовирусных вакцин. Например, вакцина против вируса папилломы человека применяется с целью профилактики рака шейки матки (РШМ) [1, 2]. Получение и испытание противоопухолевых вакцин на основе дендритных клеток открывают новые возможности иммунотерапии злокачественных опухолей [3-5]. Дендритные клетки (ДК) являются профессиональными антиген-представляющими клетками, участвующими в иммунном ответе благодаря своей способности активировать не только «наивные» CD4+ и CD8+ T-лимфоциты, но и Т-клетки памяти паракортикальных зон периферических лимфоидных органов. У онкологических больных происходит угнетение функциональной активности ДК, как и остальных иммунокомпетентных клеток, вследствие чего нарушается процесс презентации и распознавания антигена [6]. Кроме того, будучи аутологичными, опухолевые антигены низкоиммуногенны. Совокупность причин, связанных, с одной стороны, с характером антигена, а с другой – с состоянием иммунной системы организма больного, приводит к неполноценной иммунной реакции на опухоль, для преодоления которой сконструированы и применяются ДК-вакцины (ДКВ) [7, 8].

Наиболее значимых успехов удалось достичь при ДК-вакцинотерапии иммуногенных опухолей, которыми считаются меланома, почечно-клеточный рак, некоторые лимфомы [9, 10].

В РНИОИ была получена вакцина на основе аутологичных дендритных клеток (ДК), генерированных из мононуклеаров периферической крови больных РШМ, взятых до начала лечения. Метод ее получения описан нами ранее [11], защищен патентом РФ [12].

Целью данной работы является оценка иммунного статуса у больных РШМ при применении ДК-вакцины в их комплексном лечении.

Материалы и методы исследования. В качестве основной группы в исследование включены 17 больных РШМ T2b-4аN0-1M0-1 стадий. Получение ДКВ, нагруженной антигеном культуральной линии рака шейки матки HeLa, и ее введение в сочетании с химиолучевой терапией осуществлялись по ранее описанному способу [10]. Продолжительность вакцинотерапии планировалась индивидуально и зависела от эффекта лечения, который оценивали по данным осмотра, УЗИ, СРКТ, МРТ.

Контрольную группу составили 19 больных РШМ, получавших стандартное лечение: полихимиотерапию (ПХТ) и лучевую терапию по общепринятым методикам. Группу сравнения составляли 12 здоровых женщин.

Для оценки показателей клеточного иммунитета больных кровь до начала и на этапах лечения брали из локтевой вены в пробирку с антикоагулянтом (ЭДТА). Определяли популяционный и субпопуляционный состав лимфоцитов на проточном цитометре FACSCantoII (BD) с панелью моноклональных антител T-, B-, NK (CD45, CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56); дополнительно изучали количественное содержание Т-регуляторных (T regs) клеток (CD4+CD25+CD127dim), а также Т-клеток памяти (Тm) с фенотипом CD3+CD4+CD45RO+CD45RA-, CD3+CD8+CD45RO+CD45RA- и наивных Т-лимфоцитов (Th0) c фенотипом CD3+CD4+CD45RA+CD45RO-CD62L+ и CD3+CD8+CD45RA+CD45RO-CD62L+.

Результаты выражали в процентах от общего количества лимфоцитов, для T regs в процентах от CD3+CD4+ клеток, для Тm и Th0 – в процентах от CD3+CD4+ и CD3+CD8+ клеток. Вычисляли соотношение Тm/Th0 для каждой из этих субпопуляций лимфоцитов.

Статистическую обработку данных выполняли с помощью параметрических (t-критерий Стьюдента) и непараметрических методов (критерий Уилкоксона, метод непрямых разностей).

Результаты исследования и их oбсуждение. Трем больным St T2bN1M0 после проведения 3 курсов ПХТ в сочетании с 6 циклами ДКВ выполнено стандартное хирургическое лечение с последующей лучевой терапией. Срок наблюдения больных без рецидивов и прогрессирования заболевания составил от 6 до 18 месяцев.

Пяти больным St T3b-IVaN1M0-1 после эффективной вакцинохимиотерапии завершили лечение полноценной стандартной химиолучевой терапией с полной регрессией опухоли. Сроки наблюдения без прогрессирования – от 4 до 24 месяцев.

Пяти больным T2bN1M0 вакцинотерапия проводилась на фоне прогрессирования рака шейки матки после завершения стандартного лечения. У всех больных достигнута стабилизация процесса. Купирование болевого синдрома у всех больных отмечено после проведения 2–3 введений ДКВ.

Трем больным T2bN1M0 с первично не излеченными химиолучевой терапией опухолями шейки матки проведение вакцинотерапии на фоне второй линии химиотерапии позволило добиться полной регрессии опухоли. Сроки наблюдения за больными без прогрессирования и рецидива составили от 12 до 26 месяцев.

У двух больных T2bN0M0 с высоким риском рецидивирования после завершения стандартного комплексного лечения вакцинотерапия применялась в качестве адъювантной терапии.

Одной больной с исходно установленной St T4аN1M1 (инвазия в мочевой пузырь, нижнюю треть мочеточников, двухсторонние нефростомы, критический уровень шлаков, анемия III степени, кахексия) вакцинотерапия проводится с паллиативной целью в качестве единственного варианта лечения в течение 13 месяцев.

Результаты иммунологических исследований представлены в таблице 1, в которой приведена динамика исследованных показателей после 4 курсов, 8–19 курсов ДКВ, а также во время достигнутой ремиссии после проведенного лечения. В таблице 1 также представлены показатели больных контрольной группы, получавшей ПХТ без иммунотерапии.

Таблица 1

Динамика показателей иммунного статуса у больных РШМ, получавших лечение, включающее ДКВ (Т-, В-, NK-клетки), по сравнению с контрольной группой

|

Группы больных |

Сроки исследования |

Показатели, % |

|||||

|

CD3+ |

CD3+ CD4+ |

CD3+ CD8+ |

CD16/56+ |

CD19+ |

T regs |

||

|

Основная |

До начала лечения |

74,9±2,7 |

48,7±4,2 |

21,9±1,8 |

12,0±2,0 |

13,0±3,4 |

6,7±0,5 |

|

1 курс ДКВ |

70,4±3,1 |

51,0±5,1 |

19,0±2,0 |

17,1±4,2 |

12,5±2,9 |

8,8±0,3 * ? |

|

|

4 курса ДКВ |

72,1±4,2 |

44,4±3,1? |

23,6±3,2 |

14,5±1,9 |

13,6±2,4 |

7,2±1,3 |

|

|

8–19 курсов ДКВ |

65,0±2,1* *** |

32,9±2,3* *** ? |

28,8±1,5 * ? |

21,2±3,0* *** |

12,5±1,9 |

6,1±0,8 ** *** |

|

|

Ремиссия |

62,8±2,2* *** ? |

37,7±2,3* *** ? |

20,9±3,7 |

21,2±1,9* *** ? |

14,9±3,3 |

6,9±0,7 ** |

|

|

Контрольная |

До лечения |

75,7±3,3 |

43,7±1,9 |

28,2±2,7 |

15,5±3,2 |

7,1±0,6 |

7,1±0,6 |

|

После ПХТ |

77,2±2,0 |

47,1±2,3 |

26,0±2,3 |

12,9±1,6 |

8,8±0,6 |

8,9±0,9? |

|

|

Здоровые |

75,6±5,2 |

55,2±2,9 |

22,0±2,5 |

14,6±2,6 |

10,2±2,2 |

6,0±0,7 |

|

Примечание. * – статистически достоверные отличия от показателя до лечения; ** – статистически достоверные отличия от показателя после 1-го курса ДКВ; *** – статистически достоверные отличия от показателей контрольной группы после лечения; ? – статистически достоверные отличия от показателей здоровых женщин (p<0,05)

Как видно из таблицы 1, проведение 1 курса ДКВ у больных основной группы приводит к транзиторному статистически достоверному повышению уровня T regs; остальные показатели состава основных популяций и субпопуляций лимфоцитов остаются без изменений по сравнению с исходными параметрами. Дальнейшее проведение лечения, включающего 4 курса ДКВ, также не вызывает изменений исследованных параметров, хотя в эти сроки уровень T regs возвращается к исходному. Только после 8 и более курсов развивается выраженная и, на наш взгляд, в целом благоприятная динамика. Так, отмечено статистически значимое повышение уровней лимфоцитов, потенциально обладающих цитотоксичностью, а именно CD3+CD8+ и NK-клеток, причем количество последних возрастает почти в 2 раза. На этом фоне наблюдается снижение процентного содержания CD3+ и CD3+CD4+ клеток, по-видимому, происходящее за счет T regs, имеющих сходный с Т-хелперами иммунофенотип. Статистически значимое снижение уровня T regs регистрируется по сравнению с отмеченным после 1-го курса лечения. Подобные изменения, касающиеся CD3+, CD3+CD4+, T regs и NK-клеток, продолжают сохраняться у больных, находящихся в ремиссии после проведенного лечения с включением ДКВ. В эти же сроки (8 и более курсов ДКВ и в период ремиссии) отмечены аналогичные статистически значимые отличия исследованных показателей от данных больных контрольной группы, получавшей ПХТ, в которой изменений исследованных показателей иммунного статуса после лечения не наблюдается. При сравнении с показателями иммунного статуса группы здоровых женщин после окончания лечения в контрольной группе отмечено статистически достоверно более высокое содержание T regs, тогда как у больных после 8–19 курсов ДКВ – перераспределение основных субпопуляций лимфоцитов в сторону CD3+CD8+, а у находящихся в ремиссии – в сторону натуральных киллеров.

В таблице 2 представлена динамика уровней «наивных» Т-лимфоцитов и Т-клеток памяти у больных, получавших лечение, включающее ДКВ.

Таблица 2

Динамика показателей иммунного статуса у больных РШМ, получавших лечение, включающее ДКВ (Т-лимфоциты «памяти» и «наивные» Т-лимфоциты)

|

Сроки исследования |

Показатели, % |

|||

|

CD3+CD45RO+CD45RA- (Тm) |

CD3+CD45RA+CD45RO-CD62L+ (Th0) |

|||

|

CD4+ |

CD8+ |

CD4+ |

CD8+ |

|

|

До начала лечения |

51,7±6,3 |

28,5±2,1 |

16,8±4,2 |

17,0±3,6** |

|

1 курс ДКВ |

57,1±5,8 |

29,0±4,7 |

15,6±3,6 |

17,1±3,4** |

|

4 курса ДКВ |

58,0±7,8 |

29,1±6,0 |

15,2±4,1 |

13,7±2,3** |

|

8–19 курсов ДКВ |

69,7±4,3* ** |

34,6±7,4 |

15,0±3,4 |

11,8±4,8** |

|

Ремиссия |

53,2±6,2 |

40,4±5,3* |

24,1±6,8 |

19,4±5,3 |

|

Здоровые |

55,0±3,7 |

35,0±4,3 |

23,4±3,2 |

27,7±3,7 |

Примечание. * – статистически достоверные отличия от показателя до лечения; ** – статистически достоверные отличия от показателя здоровых женщин (p<0,05)

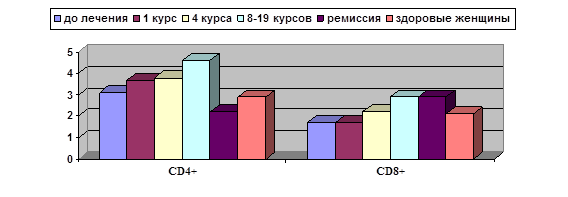

Как видно из представленных в ней данных, проведение 1 и 4 курсов ДКВ не приводит к изменению этих показателей по сравнению с исходными. После 8 и более курсов ДКВ развивается статистически достоверное повышение по сравнению с исходным уровнем хелперно-индукторных Т-клеток с фенотипом Тm, а при достижении ремиссии – цитотоксических Тm-клеток. В ремиссии, кроме того, отмечена тенденция к повышению уровней «наивных» Т-лимфоцитов обеих основных субпопуляций, хотя статистически значимых отличий от показателей до лечения и в динамике лечения, включающего вакцинотерапию, не выявлено. Интересным оказалось сравнение полученных данных больных с показателями здоровых женщин: у больных РШМ после проведения 8–19 курсов ДКВ отмечен статистически значимо более высокий уровень Тm в субпопуляции CD4+ лимфоцитов, а содержание Th0 в субпопуляции CD8+ на протяжении всего срока лечения было ниже, хотя статистически достоверных различий по уровням Тm CD8+ не получено. Более наглядную картину дает анализ соотношения Тm/Th0 лимфоцитов в динамике лечения (рисунок).

Динамика соотношения Tm/Th0 лимфоцитов субпопуляций CD4+ и CD8+

в динамике лечения с применением ДКВ. Ось Y – Tm/Th0

Как видно из данных, представленных на рисунке, по мере применения курсов ДКВ увеличивается соотношение Tm/Th0 лимфоцитов в обеих основных субпопуляциях, что говорит о развитии иммунологической памяти и, видимо, является одним из механизмов, обеспечивающих наблюдаемый клинический эффект. Следует отметить, что в ремиссии достигнутое соотношение сохраняется только для CD8+ (цитотоксических) лимфоцитов, которым отводится ведущая роль в противоопухолевой защите.

Заключение. Итак, наиболее выраженные изменения по сравнению с первоначальными показателями клеточного иммунитета отмечены у больных, получавших длительную вакцинотерапию ДКВ (от 8 до 19 курсов). Они связаны с выраженным повышением уровней NК- и СD3+СD8+ лимфоцитов, ответственных за врожденную и адаптивную цитотоксичность соответственно, а снижение общего уровня СD3+СD4+ лимфоцитов сопровождается повышением доли клеток «памяти» внутри этой субпопуляции. Описанную динамику, а также снижение уровня T regs вполне можно расценить как благоприятную, по всей вероятности, вносящую вклад в развитие ремиссии, при которой часть этих изменений сохраняется. Как известно, Т-лимфоциты, обеспечивающие иммунологическую память, играют важную роль при различных хронических заболеваниях и, в частности, участвуют в противоопухолевой защите. Данная субпопуляция гетерогенна, содержит эффекторные (Тem) и центральные (Тсm) клетки памяти; Тem выполняют «сторожевую» функцию, населяя периферические ткани (печень, легкие), а также область воспалительного или опухолевого очага, а Тсm обеспечивают защиту на системном уровне и быстрый ответ на последующие введения антигена [13]. Обе эти разновидности имеют также принадлежность к субпопуляциям СD3+СD4+ и СD3+СD8+, причем особое значение придается СD8+ клеткам «памяти»; частота встречаемости лимфоцитов, проявляющих специфическую цитотоксичность против опухолевых антигенов, намного выше среди СD8+ клеток памяти, чем среди наивных [14]. Уровень СD8+ клеток Тm в опухоли при ряде солидных новообразований рассматривается как ключевой фактор общей выживаемости больных [15]. Поэтому повышение их уровня при развитии ремиссии у больных, получавших ДКВ, характеризуется нами как позитивный фактор.

Оценка динамики состояния больных, несмотря на неоднородность группы, позволила заключить, что многократная вакцинация с помощью ДКВ удовлетворительно переносится больными РШМ и при применении в комплексном лечении вызывает клинический эффект. Наблюдения над больными, находящимися в ремиссии, продолжаются.