Все многообразные смыслы культуры, по утверждению М. Бахтина, рождаются в диалоге [1], поэтому диалог – не только инструмент, но и одна из самых главных целей образования. Развитие диалогических качеств всех участников педагогического взаимодействия и вхождение в пространство диалога открывает путь к решению многих задач образования, в том числе развивает навыки сотрудничества, создает благоприятные условия для разностороннего саморазвития учеников, учителей и родителей.

Исследования, проведенные С.В. Беловой, И.В. Бобрышевой, О.А. Степанчук, показали, что большинство выпускников школ, учителей, студентов и преподавателей вуза недостаточно владеют навыками выстраивания диалогических отношений с другими людьми и с самим собой, что сказывается на психологическом состоянии и результатах их деятельности [2].

Диалогичность личности – это качество взаимодействия, при котором каждый из участников, имея и умея отстаивать свою позицию, одновременно безгранично открыт к пониманию смыслов и позиции другого [3]. Диалогичность отношений – это стремление «видеть и учитывать уникальность партнера» взаимодействия [4]. Данная характеристика имеет две стороны: когнитивную – конструктивность взаимодействия и эмоциональную – самоценность отношений, оценка которых позволяет определить уровень диалогичности в целом.

Формирование диалогичности способствует становлению способности личности к эмоциональному резонансу с другими людьми при относительной непроницаемости собственных личностных границ, что важно для идентичности и процесса социальной адаптации личности [5]. Гендерная идентичность также зависит от диалога в пространстве разнообразных феноменов и интерпретаций. С другой стороны, гендерная социализация и взаимодействие гендерных групп приобретает всё большее значение в построении конструктивного диалога. Не используя все возможности гендерного репертуара, сложнее сформировать действительно открытую к диалогичным отношениям личность. Эгалитарность как основной принцип гендерных отношений также лежит в основе диалога. Таким образом, проблема формирования диалогичности взаимодействия в контексте гендерного подхода – одна из важнейших целей образования на современном этапе его развития.

Целью исследования стало изучение уровня диалогичности взаимодействия в системе «учитель-родитель-подросток», влияния типа семьи на уровень диалогичности, изменения уровня диалогичности в процессе формирования гендерной компетентности учителей и родителей, а также гендерной идентичности подростков.

Материал и методы исследования

Данное исследование является частью большего эксперимента, в ходе которого происходила реализация программы формирования гендерной идентичности подростка во взаимодействии семьи и школы. Одной из контрольных характеристик в эксперименте является диалогичность отношений участников взаимодействия. В исследовании приняли участие 80 учителей, 102 родителя (35 родителей из полных семей и 67 родителей из неполной семьи) и 88 учеников (29 - из полной семьи и 57 - из неполной семьи) образовательных учреждений города Белгорода. Родители и подростки из полной семьи участвовали только на начальной диагностической стадии с целью выявления особенностей взаимодействия со школой полной и неполной семей. С целью изучения диалогичности взаимодействия была использована шкала диалогичности межличностных отношений С.В. Духновского [4], которая позволила оценить не только диалогичность в целом, но и её эмоциональную и когнитивную стороны (самоценность и конструктивность взаимодействия соответственно). Данные характеристики диагностировались дважды: на начальном и завершающем этапах формирующего эксперимента. Для оценки достоверности полученных результатов все участники были разбиты на две группы (контрольная (далее КГ) и экспериментальная (далее ЭГ)). Следует отметить, что в экспериментальной и контрольной группах при входной диагностике не было обнаружено значимых различий (р≤ 0,05) по исследуемым характеристикам.

В программе формирования гендерной идентичности подростка во взаимодействии семьи и школы основными формами работы были тренинги, групповые дискуссии, различные игровые формы, лекции, проводившиеся как отдельно для родителей, учителей и подростков, так и в совместных группах. Основное содержание программы имело целью гендерное просвещение, формирование эгалитарных отношений, реконструкцию гендерных стереотипов и установок, расширение репертуара гендерных ролей и паттернов поведения, способствующих развитию гендерной индивидуальности каждого субъекта взаимодействия в частности и самореализации в целом. Компьютерная обработка результатов эксперимента осуществлялась с помощью программ Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 19.

Результаты исследования и их обсуждение

Начальная оценка уровня диалогичности позволила выявить ряд проблем в построении взаимодействия семьи и школы. Низкий уровень диалогичности и направленности на взаимодействие в системе «учитель-ученик-родитель» определен у 2,9% родителей (в равной степени представлены родители полной и неполной семьи). Они демонстрируют негативное отношение к взаимодействию с классным руководителем и учителями и редко являются инициаторами общения с другими людьми в целом. Низкий уровень диалогичности наблюдается и среди подростков, причем у подростков из неполной семьи он встречается почти в 3 раза реже, чем у подростков из полной семьи (3,4% и 13,8% соответственно). Среди учителей нами не было выявлено представителей с низким уровнем диалогичности (таблица 1).

Таблица 1

Результаты исследования уровня диалогичности в экспериментальных группах, %

|

Уровень диалогичности |

Высокий, % |

Средний, % |

Низкий, % |

|

|

Родители |

полная семья |

34,3 |

62,8 |

2,9 |

|

ЭГ неполная семья (входная диагностика) |

23,2 |

73,9 |

2,9 |

|

|

ЭГ неполная семья (итоговая диагностика) |

61,7 |

35,4 |

2,9 |

|

|

Подростки |

полная семья |

10,3 |

75,9 |

13,8 |

|

ЭГ неполная семья (входная диагностика) |

20,7 |

75,9 |

3,4 |

|

|

ЭГ неполная семья (итоговая диагностика) |

51,7 |

44,9 |

3,4 |

|

|

Учителя |

ЭГ (входная диагностика) |

34,1 |

65,9 |

0,0 |

|

ЭГ (итоговая диагностика) |

65,9 |

34,1 |

0,0 |

|

Средний уровень диалогичности продемонстрировали 73,9% родителей из неполной семьи, 62,8% родителей полной семьи и 65,9% учителей, участвующих в исследовании. Среди подростков 75,9% можно отнести к данной выборке, в ней в равной степени представлены мальчики и девочки из полной и неполной семьи. Данный уровень присущ людям, хорошо осознающим требования действительности, предпочитающим не разрушать устоявшиеся способы действия, заботящимся о своей общественной репутации. Подобные отношения выстраивают практичные люди, способные эффективно планировать свою жизнь, их межличностные отношения носят достаточно гармоничный характер [4].

Высокий уровень диалогичности был выявлен на начальном этапе у 23,2% опрошенных родителей из неполной семьи, 34,3% родителей из полной семьи, 34,1% учителей. Среди подростков представителей неполной семьи 20,7%, полной - 10,3%. Отношения у представителей данной группы носят открытый, естественный характер. Они стремятся учитывать индивидуальные особенности друг друга, легко меняют свою точку зрения, спокойно воспринимают чужие взгляды и идеи, терпимы к противоречиям, настроены на конструктивный диалог.

У педагогов нами был выявлен только высокий и средний уровень диалогичности отношений, цели и формы педагогической деятельности предполагают открытость во взаимодействии. Однако позиция в данном взаимодействии у большинства достаточно формальная, для учителей с устоявшимися способами поведения в диалоге (средний уровень диалогичности) характерны преобладание функционального типа взаимодействия и направленность на монологические виды общения. Для некоторых учителей характерны эмоциональная изолированность и слабая заинтересованность в конструктивном диалоге (таблица 2).

Таблица 2

Результаты исследования самоценности и конструктивности отношений в группах родителей и учителей, %

|

Группа |

Самоценность отношений, % |

Конструктивность отношений, % |

||||

|

высокий |

средний |

низкий |

высокий |

средний |

низкий |

|

|

Родители полной семьи |

28,6 |

62,8 |

8,6 |

51,4 |

40,0 |

8,6 |

|

Родители неполной семьи |

8,8 |

73,5 |

17,7 |

35,3 |

61,8 |

2,9 |

|

Учителя |

36,6 |

61,0 |

2,4 |

46,3 |

48,8 |

4,9 |

Анализ результатов изучения самоценности и конструктивности отношений в группе родителей позволил выявить следующие особенности: родители из неполной семьи в большей степени подвержены мнению группы в построении отношений, реже противостоят распространенным взглядам и привычкам, при достаточно гармоничных отношениях с учителями, для них чаще характерна меньшая гибкость. Родители из неполной семьи в большей степени нуждаются в поддержке, одобрении и советах со стороны окружающих. Отношения родителей из полной семьи чаще характеризуются положительным эмоциональным фоном и конструктивностью. Взаимодействие со школой в большей степени значимо из-за позитивного содержания, в отношениях преобладают сближающие интеракционные чувства, родители проявляют уверенность в себе, своих силах (таблица 2).

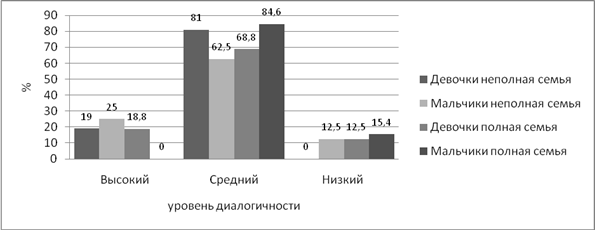

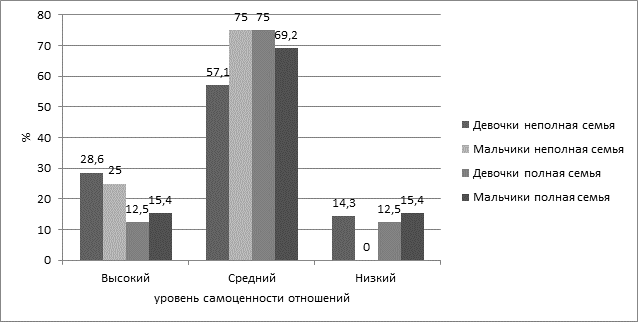

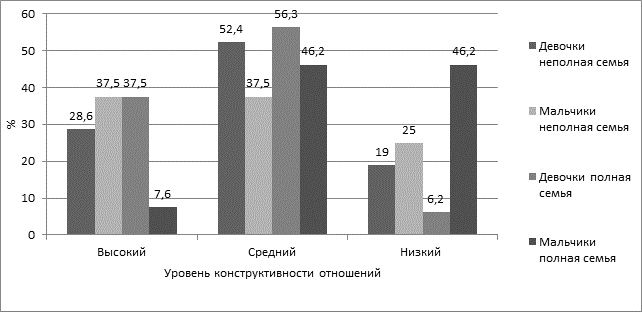

Сравнивая подростков из полной и неполной семьи (рисунки 1-3) можно отметить, что показатели самоценности и конструктивности отношений в среднем выше у подростков из неполной семьи, как и уровень диалогичности в целом. Данный факт отчасти можно объяснить компенсацией подростками недостатка общения со значимыми взрослыми в семье, что делает их более открытыми во внесемейном общении. При сравнении уровня диалогичности мальчиков и девочек из разных типов семей были выявлены следующие особенности.

- Наиболее высокий уровень диалогичности был выявлен у девочек и мальчиков из неполной семьи. Причем среди мальчиков из полной семьи ни один не показал высокий уровень, а среди девочек из неполной семьи ни одна не проявила низкого уровня диалогичности (рисунок 1).

Рис. 1. Результаты изучения уровня диалогичности у подростков из полной и неполной семьи

- Эмоциональная сторона отношений также больше имеет значение для подростков из неполной семьи. Высокая направленность на взаимодействие встречается более чем в два раза чаще у девочек из неполной семьи, чем у девочек из полной семьи. Нами не было обнаружено ни одного мальчика из неполной семьи с низким уровнем самоценности отношений (рисунок 2).

Рис. 2. Результаты изучения уровня самоценности отношений у подростков из полной и неполной семьи

- Мальчики из неполной семьи и девочки из полной семьи в большей степени склонны к целенаправленному, построенному на основе сотрудничества конструктивному диалогу (рисунок 3). Низкую готовность к совместной деятельности, продуктивному разрешению возникающих противоречий, отсутствие гибкости взглядов и установок чаще проявляют мальчики из полной семьи. Вероятно, это связано с тем, что в полной семье потребность в общении удовлетворена в большей степени, поэтому во внешних контактах подростки данной группы более избирательны, и коммуникативные способности их менее развиты [6].

Рис. 3 Результаты изучения уровня конструктивности отношений у подростков из разных типов семьи

Диагностирование уровня диалогичности отношений на завершающем этапе позволило выявить следующие статистически значимые отличия, произошедшие после реализации программы в экспериментальных группах (ЭГ). Во-первых, необходимо отметить высокую эффективность формирующего эксперимента, полученные результаты в экспериментальных и контрольных группах всех участников свидетельствуют о значимых отличиях практически по всем оцениваемым характеристикам. В таблице 3 приведен сравнительный анализ результатов диагностики на входном и заключительном этапах. Эмпирические данные (р ≤ 0,001) показывают повышение значимости отношений для всех субъектов взаимодействия в системе «учитель-подросток-родитель»; в результате проведенных занятий и учителя, и родители, и подростки стали свободнее выражать своё мнение, учитывать особенности других участников диалога, основываясь на взаимном принятии и понимании. Большинство родителей (61,7%), учителей (65,9%) и подростков (51,8%) перешли на общение с точки зрения равенства позиций, уважительного, положительного отношения друг к другу. Осознание общности целей позволило перейти на конструктивный стиль взаимоотношений, способствующий развитию личности всех субъектов взаимодействия при общем положительном эмоциональном фоне.

Таблица 3

Результаты исследования уровня диалогичности родителей, подростков и учителей экспериментальной и контрольной групп до и после реализации формирующего этапа программы

|

Группа |

Среднее значение |

стандартное отклонение |

t-критерий Стъюдента |

|||

|

ЭГ (входное тестирование) |

ЭГ (итоговое тестирование) |

КГ (входное тестирование) |

КГ (итоговое тестирование) |

|||

|

Родители неполной семьи |

6,41 |

7,44 |

6,59 |

6,78 |

0,598 |

-14,2 |

|

Подростки неполной семьи |

5,81 |

6,62 |

5,52 |

5,91 |

0,606 |

-10,2 |

|

Учителя |

6,95 |

7,80 |

6,60 |

7,01 |

0,587 |

-6,474 |

По результатам изучения диалогичности участников программы по формированию гендерной идентичности подростков во взаимодействии семьи и школы можно сделать следующие выводы.

- Важнейшая потребность подростка - стремление к равноправному диалогу со взрослыми и желание быть ими признанным, принятым. Вступают в этот диалог они как представители определенного пола, что важно учитывать при конструировании педагогического взаимодействия. Девочки из полной семьи, мальчики и девочки из неполной семьи проявляют готовность к конструктивному позитивному взаимодействию в большей степени, чем мальчики из полной семьи. Подростки из неполной семьи в большей степени направлены на диалог, что помогает частично компенсировать недостаток общения в семье, а также дает возможность гармонизации процесса социализации, в том числе и гендерной.

- Педагоги и родители часто проявляют формальный подход к взаимодействию. С нашей точки зрения, на данный момент недостаточно сформирована субъектность позиции каждого участника, позволяющей реализовывать все функции диалогического общения, в том числе самореализацию как представителя определенного пола. Реализация программы по формированию гендерной компетентности родителей и учителей способствует не только становлению гендерной идентичности подростков, но и формированию более личностных, а соответственно, более диалогичных отношений в системе «учитель-ученик-родитель».

- Гендерный подход в педагогическом взаимодействии семьи и школы позволяет устранить гендерные коммуникативные барьеры, повысить взаимопонимание субъектов взаимодействия. Повышение гендерной компетентности взрослых участников взаимодействия снижает проявление стереотипов и предубеждений при конструировании общения, что дает возможность проявить свою неповторимость, способствует открытию и самореализации каждого участника диалога.