Сальмонеллез – кишечное зооантропонозное заболевание, вызываемое микроорганизмами рода сальмонелл, характеризующееся при манифестном течении отчетливо выраженной интоксикационной и гастроинтестинальной симптоматикой, а также возможностью развития в некоторых случаях генерализованной формы [3].

Восприимчивость к сальмонеллезной инфекции повышается при подавлении нормальной флоры кишечника. Заражающей дозой для иммунокомпетентного человека является доза 107 бактерий. Для развития заболевания у иммунокомпрометированных лиц инфицирующая доза может быть значительно меньшей.

Если интенсивность бактериолиза недостаточна, специфический иммунитет отсутствует, а факторы неспецифической защиты желудочно-кишечного тракта несовершенны, сальмонеллы преодолевают эпителиальный барьер тонкой кишки и проникают в толщу тканей (в энтероциты и собственный слой слизистой оболочки кишечника), где захватываются (фагоцитируются) нейтрофилами и макрофагами. Возникает воспалительный процесс во всех отделах ЖКТ (гастроэнтероколитическая форма) [7].

Для развития манифестных форм болезни обязательно проникновение в ЖКТ не только токсинов сальмонелл, но и живых возбудителей. Массивное поступление живых бактерий (при алиментарном пути заражения) сопровождается разрушением их в верхних отделах ЖКТ (в желудке и преимущественно в кишечнике), в результате чего высвобождается большое количество эндотоксина, который, всасываясь в кровь, обусловливает возникновение эндотоксического синдрома, определяющего клиническую картину начального периода заболевания. Сальмонеллы, попадая с током крови в различные органы и ткани, размножаются с формированием септических очагов поражения (септическая форма) [6].

Токсины сальмонелл вызывают активацию синтеза простагландинов и циклических нуклеотидов, что приводит к резкому усилению секреции жидкости и ионов калия и натрия в просвет желудочно-кишечного тракта. Развивается диарея с последующими нарушениями водно-электронного баланса. Общая реакция организма на эндотоксины характеризуется нарушением функционально-адаптивных процессов во многих органах и системах [4; 5].

В связи со снижением эффективности антибиотиков и химиопрепаратов, а также невысокой эффективностью действия пробиотиков в настоящее время чрезвычайно актуальным является сочетанное применение антибиотических и пробиотических препаратов.

Исходя из выше перечисленного перед нами была поставлена следующая цель исследования: определение эффективности совместного применения пробиотиков на основе бактерий рода Bacillus с антибиотиками при экспериментальной инфекции.

Эксперимент выполнялся с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации и в соответствии с требованиями правил проведения работ с использованием экспериментальных животных. В качестве биологического тест-объекта использовали белых половозрелых крыс массой от 180 до 200 граммов. Длительность эксперимента составила 10 дней. В соответствии с поставленными задачами животные разбивались на 14 групп по 9 животных в каждой группе.

Были сформированы группы лабораторных животных: К0 - обычный рацион; К1 - заражение S. enteritidis; К2 - Ветом 2; К3 - Споробактерин; К4 - Бактисубтил; О1 - заражение + Хлорамфеникол; О2 - заражение + Цефотаксим; О3 - заражение + Пенициллин; О4 - заражение + Ветом 2; О5 - заражение + Споробактерин; О6 - заражение + Бактисубтил; О7 - заражение + Ветом 2 + Цефотаксим; О8 - заражение + Споробактерин + Хлорамфеникол; О9 - заражение + Бактисубтил + пенициллин.

Убой животных проводился в количестве трех голов на каждой точке исследований для определения эффективности применения исследуемых препаратов. В качестве точек исследования были установлены следующие сроки: фоновое исследование перед применением препаратов, на пятый и на десятый день после начала эксперимента. Заражение лабораторных животных проводилось однократно перорально по 0,2 мл смыва суточной агаровой культуры возбудителя сальмонеллеза Salmonella enteritidis, содержащей 1,5 × 106 микробных клеток. Введение пробиотиков и антибиотиков проводилось в соответствии с аннотацией к препарату. Введение препаратов в опытных группах проводилось через 12 часов с момента заражения, утром задавались антибиотики, вечером пробиотики.

От исследуемых лабораторных животных брали кровь на морфологический анализ и определение лизоцимной и β-литической активности; экскременты для выделения бацилл и сальмонелл, органы-мишени (кишечник и селезенка) на гистологическое исследование.

Для определения влияния комплексного применения антибиотиков и пробиотиков на основе бактерий рода Bacillus на течение сальмонеллезной инфекции in vivo нами использовались следующие методы: определение колониеобразующих единиц из фекалий экспериментальных животных Bacillus и S. enteritidis; методы общего морфологического и биохимического анализа крови [2]; гистологический метод исследования органов и тканей лабораторных крыс [1].

Для выделения Bacillus из экскрементов применялась среда МПА. Предварительно исследуемый материал подвергался термической обработке путем кипячения в течение 10 минут при 100 °C. Для выделения Salmonella enteritidis использовалась среда ВСА. Данные представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Результаты подсчета колониеобразующих единиц Bacillus в экскрементах лабораторных животных, КОЕ

|

Исследуемые группы |

Сроки исследования (2-10 день исследования от начала эксперимента) |

||||||||

|

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

К2 |

30 |

50 |

100 |

170 |

220 |

240 |

260 |

310 |

380 |

|

К3 |

24 |

31 |

67 |

82 |

131 |

157 |

204 |

260 |

301 |

|

К4 |

21 |

42 |

56 |

78 |

64 |

119 |

147 |

181 |

210 |

|

О4 |

31 |

44 |

74 |

107 |

138 |

202 |

240 |

290 |

320 |

|

О5 |

19 |

33 |

51 |

84 |

120 |

165 |

201 |

231 |

270 |

|

О6 |

17 |

34 |

42 |

57 |

91 |

110 |

136 |

181 |

201 |

|

О7 |

22 |

32 |

41 |

87 |

101 |

119 |

131 |

153 |

172 |

|

О8 |

18 |

25 |

39 |

43 |

62 |

94 |

118 |

131 |

141 |

|

О9 |

15 |

29 |

39 |

54 |

74 |

83 |

91 |

102 |

136 |

Из таблицы 1 видно, что наибольшее КОЕ Bacillus отмечалось в контрольных группах, где применялся Ветом 2 и Споробактерин, а также в группе О4, где производилось заражение и задавался Ветом 2.

Таблица 2

Результаты подсчета колониеобразующих единиц Salmonella enteritidis в экскрементах лабораторных животных, КОЕ

|

Исследуемые группы |

Сроки исследования (2-10 день исследования от начала эксперимента) |

||||||||

|

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

К1 |

31 |

43 |

57 |

87 |

96 |

150 |

212 |

261 |

286 |

|

О1 |

19 |

36 |

41 |

28 |

13 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

О2 |

28 |

37 |

48 |

31 |

22 |

8 |

0 |

0 |

0 |

|

О3 |

26 |

34 |

51 |

42 |

19 |

10 |

0 |

0 |

0 |

|

О4 |

23 |

29 |

49 |

33 |

18 |

7 |

0 |

0 |

0 |

|

О5 |

24 |

37 |

45 |

39 |

26 |

11 |

0 |

0 |

0 |

|

О6 |

22 |

29 |

44 |

51 |

31 |

22 |

9 |

0 |

0 |

|

О7 |

27 |

31 |

37 |

26 |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

О8 |

25 |

33 |

42 |

29 |

23 |

14 |

0 |

0 |

0 |

|

О9 |

24 |

35 |

45 |

37 |

20 |

7 |

0 |

0 |

0 |

Наибольшее КОЕ наблюдается в контрольной группе, где проводилось только заражение. Что касается остальных групп, то КОЕ на 2-й и 3-й день во всех группах оставалось примерно одинаковое, а затем происходил подъем КОЕ в группе О1 (Споробактерин+заражение). К шестому, седьмому, восьмому, девятому дню показатели КОЕ в опытных группах уменьшаются по сравнению с контрольными значениями (К1).

Для гистологического исследования производили отбор образцов тонкого отдела кишечника и селезенки. Обработка гистоматериала, получение и окрашивание гистопрепаратов производили по традиционной методике.

В тонком кишечнике производились следующие замеры: диаметр гемокапилляров крипт и ворсинок, высота ворсинок, диаметр энтероцитов ворсинок, диаметр ядер энтероцитов ворсинок, диаметр крипт, диаметр энтероцитов крипт, диаметр ядер энтероцитов крипт. Полученные данные изменяются достоверно внутри группы относительно фонового значения [1].

В группах О4, О5, О6 патологические изменения в слизистой оболочке минимальны, сосудистая реакция сводится к полнокровию ее сосудов. Подслизистая основа слизистой оболочки инфильтрируется лимфоцитами, скопление которых происходит преимущественно вокруг сосудов. Строение ворсинок и крипт в норме.

В группах О1, О2 местами наблюдались отёк и кровоизлияния, повышенная секреция эпителия крипт, массовое слущивание эпителия, который скапливается в расширениях желез вместе со слизью и лейкоцитами. Местами наблюдается вакуолизация энтероцитов крипт. Ворсинки имеют характерное для нормы строение. В группе О3 изменения в слизистой минимальны. Сосудистая реакция сводится к полнокровию сосудов поверхностных слоёв слизистой оболочки, чаще в области ворсинок. В группе О7 изменения в слизистой минимальны. Признаки патологии отсутствовали. Целостность ворсинок сохранена. Крипты удлинённой формы без признаков отечности. Микрососуды имеют нормальные структуры и степень наполненности. В группе О8, О9 изменения в слизистой минимальны. Признаки патологии отсутствовали, имелся небольшой отёк стромы. Крипты незначительно расширены. Ворсинки имели нормальные размеры.

На пятый день исследования в группе К1 на всем протяжении слизистой оболочки кишечника выражены: гиперемия, кровоизлияния и периваскулярные отеки. Хорошо просматривались лимфоидные образования в подслизистом слое, в которых имеются точечные кровоизлияния и периваскулярные отеки [1].

В группах К2, К3, К4 признаки патологии отсутствовали. Сосудистая реакция сводится к полнокровию сосудов поверхностных слоев слизистой оболочки. Сохраняется целостность ворсинок, в которых хорошо развита соединительнотканная основа и микрососуды.

В опытных группах О4 изменения в слизистой оболочке кишечника минимальны. Сосудистая реакция сводится к полнокровию сосудов (венул) в области основания ворсинок. Сосуды паретически расширены, с тромбами. Ворсинки сохраняют нормальную структуру, численность бокаловидных энтероцитов в эпителии также в пределах нормы.

На финальном этапе исследования в опытных группах О1, О2 на всем протяжении слизистой оболочки выражены: отёки, кровоизлияния, гиперемия, поверхностный некроз и изъязвления слизистой оболочки. Лимфоидные образования слизистой хорошо выражены, полнокровны, имеют набухший вид. В области крипт повышенная секреция, слущивание эпителия.

В группах О7, О8, О9 изменения в слизистой оболочке минимальны. Сосудистая реакция сводится к полнокровию сосудов (венул) поверхностных слоев слизистой оболочки, чаще в области ворсинок. Последние имеют правильную структуру, все виды энтероцитов без признаков патологии. Крипты правильно удлинённой формы, имеют просветы. Признаков отёчности не наблюдается.

В группе К0 изменений не происходило. В группе К1 на всем протяжении слизистой оболочки кишечника отёк, кровоизлияния, гиперемия, поверхностный некроз и изъязвления слизистой оболочки. Лимфоидные образования слизистой хорошо выражены, имеют набухший вид, полнокровные сосуды, имеются точечные кровоизлияния. Ворсинки укороченные, основа их истончена. Регистрировалась массовая вакуолизация эпителия ворсинок и лизис мембран энтероцитов крипт. Наблюдалась слабая базофилия и выраженная вакуолизация энтероцитов крипт. В комплексе ворсинка-крипта нарушена регенерация эпителия.

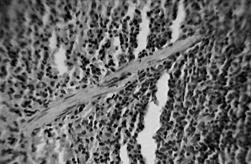

На всех сроках исследования во всех исследуемых группах изменения в гистологии селезенки не были выявлены (рисунок А, Б). Во всех случаях селезенка полнокровна на всем поле препарата.

А

А  Б

Б

Селезенка (окрашивание гематоксилином):

А – тельце Мальпиги, Б – мышечная трабекула; увеличение в 600 раз

В селезенке проводились замеры (табл. 3): диаметра мальпигиевых телец, отношении красной пульпы к белой, диаметр трабекулы, диаметр эксцентричной артерии, толщина капсулы. Значения изменяются достоверно внутри группы относительно фонового значения.

При экспериментально созданной лабораторной инфекции, в частности сальмонеллезе, патоморфологические изменения в слизистой оболочке кишечника крыс эффективно снимает применение пробиотика биоспорина и его сочетания с антибиотиком цефотаксимом. Менее эффективно снимает применение пробиотика споробактерина и его сочетания с хлорамфениколом. Наименьший эффект оказывает применение пробиотика бактисубтила и его сочетания с пенициллином.

Таблица 3

Толщина капсулы селезенки лабораторных крыс, нанометры

|

Исследуемые группы |

Сроки исследования |

||

|

Фоновое |

Через 5 суток |

Через 10 суток |

|

|

Толщина капсулы |

|||

|

К0 |

28,33±0,621 |

28,36±0,639* |

28,87±1,007*** |

|

К1 |

22,08±1,496 |

20,08±0,964 |

19,50±0,625* |

|

К2 |

21,45±1,739 |

20,70±1,950** |

19,37±0,934 |

|

К3 |

23,25±1,332 |

23,11±1,516 |

24,59±1,964** |

|

К4 |

27,82±1,465 |

27,90±0,822 |

30,25±0,478 |

|

О1 |

27,98±1,463 |

27,68±0,899 |

20,94±0,780* |

|

О2 |

27,10±1,393 |

21,87±1,109** |

23,78±1,569*** |

|

О3 |

25,60±1,164 |

20,89±0,796 |

26,66±1,393* |

|

О4 |

27,54±0,658 |

26,15±1,104* |

18,69±0,457 |

|

О5 |

27,16±1,111 |

26,50±0,832 |

20,08±0,575** |

|

О6 |

25,67±1,678 |

22,70±1,652 |

20,35±0,400* |

|

О7 |

23,15±1,334 |

23,13±1,142* |

20,64±0,615 |

|

О8 |

25,07±1,675 |

27,02±1,865 |

22,32±1,251** |

|

О9 |

27,44±1,783 |

26,78±0,839* |

21,30±0,561** |

|

* Р < 0,050; ** Р < 0,010; *** Р < 0,001. |

|||

В ходе проведенных исследований крови было установлено, что наиболее значимые и достоверные изменения отмечаются со стороны таких морфологических и гематологических показателей, как лимфоциты, моноциты, лейкоциты, эритроциты [2].

На десятый день только в группе К1 регистрировалось превышение физиологических значений уровня лейкоцитов, данный показатель по отношению к фоновому исследованию был выше на 65,56%, а в группах О3, О4, О6, О9 в пределах верхней границы нормы.

СОЭ к десятому дню исследования превышала значения физиологической нормы и фоновые значения в группах К1, О2, О4, О5, О6 на 104,58, 85,77, 45,57, 92,39, 108,23% соответственно. СОЭ в группах О1, О3, О7, О8, О9 снижается и до пределов верхней границы физиологической нормы [2].

Применение пробиотических препаратов способствует активации показателей неспецифической резистентности, таких как лизоцим и β-лизин. Вскоре после приема исследуемых пробиотических препаратов начинают выделяться биологически активные вещества и функционировать системы микробных клеток, оказывающие как прямое действие на патогенные и условно патогенные микроорганизмы, так и опосредованное – путем активации специфических и неспецифических систем защиты макроорганизма [2].

В ходе проведенных исследований на основании подсчета КОЕ S. enteritidis в фекалиях экспериментальных животных установлено, что наиболее эффективным является совместное применения Ветом 2 с Цефотаксимом; на основании исследования морфологических и гематологических показателей крови было установлено, что комплексное применение антибиотиков и пробиотиков при лечении кишечной инфекции, вызванной S. enteritidis, является эффективным, так как во всех опытных группах исследуемые показатели к десятому дню имеют значения в переделах нормы в отличие от контрольной группы заражения; установлено стимулирующее действие исследуемых пробиотических штаммов на β-литическую и лизоцимную активность сыворотки крови; на основании гистологического исследования органов мишеней установлено, что применение пробиотиков при лечении кишечной инфекции, вызванной S. enteritidis, является эффективным, так как предотвращает развитие патологических изменений.