Для случайных величин формируются свои алфавиты:

![]() ,

где k –

номер стадии обработки, mk

– фактор k-й стадии

обработки,

,

где k –

номер стадии обработки, mk

– фактор k-й стадии

обработки, ![]() — полуинтервалы, образующие алфавит каждого

фактора. Варианты сочетаний алфавитов исследуемых технологических величин

— полуинтервалы, образующие алфавит каждого

фактора. Варианты сочетаний алфавитов исследуемых технологических величин ![]() :

: ![]() .

.

Аналогично для составляющих алфавитов

входных величин ![]() (где

(где ![]() ,

,

![]() — значность алфавита l-го входа на k-ом агрегате,

— значность алфавита l-го входа на k-ом агрегате, ![]() — номер входа (элементов сырья,

полуфабрикатов) на k-ом

агрегате) формируются варианты сочетаний алфавитов входов

— номер входа (элементов сырья,

полуфабрикатов) на k-ом

агрегате) формируются варианты сочетаний алфавитов входов ![]() :

:

![]() .

.

Варианты сочетаний алфавитов выходов ![]()

(![]() —

составляющая алфавитов r-го выхода после k-й стадии

обработки,

—

составляющая алфавитов r-го выхода после k-й стадии

обработки, ![]() — знатность алфавита r-го выхода,

— знатность алфавита r-го выхода, ![]() — номер выхода).

— номер выхода).

Для каждого режима обработки (сочетания алфавитов состояний) необходимо определить частоты реализации различных сочетаний алфавитов выходных свойств.

Таким образом, можно выделить сочетания алфавитов входов ![]() и технологических параметров

и технологических параметров ![]() ,

которые позволяют получать оптимальное сочетание выходных алфавитов

,

которые позволяют получать оптимальное сочетание выходных алфавитов ![]() .

.

Каждое сочетание ![]() является вариантом

реализации технологии

является вариантом

реализации технологии ![]() . Обозначим оптимальный элемент алфавита выходных свойств

. Обозначим оптимальный элемент алфавита выходных свойств ![]() .

.

Для анализа выбрано R показателей качества. В каждом

конкретном опыте число этих показателей, соответствующих среднему элементу

алфавита ![]() (совместная частота nR), неодинаково. Частота nR

изменяется в пределах 0£nR£R

и показывает, сколько

выходных параметров соответствует требованиям стандартов. Обозначим

(совместная частота nR), неодинаково. Частота nR

изменяется в пределах 0£nR£R

и показывает, сколько

выходных параметров соответствует требованиям стандартов. Обозначим ![]() — число опытов, равное

— число опытов, равное ![]() , т.е. те опыты, которые при реализации

технологии

, т.е. те опыты, которые при реализации

технологии ![]() попадают в подмножество

попадают в подмножество ![]() . Опыты, реализованные по технологии

. Опыты, реализованные по технологии ![]() , но не попадающие в подмножество

, но не попадающие в подмножество ![]() , будем объединять в

, будем объединять в ![]() . Причем

. Причем ![]() —

число опытов, соответствующих

—

число опытов, соответствующих ![]() ,

, ![]() —

— ![]() и

т.д. nR=0 при

условии, если все показатели не соответствуют требованиям стандарта. nR=R,

если для каждого показателя эти требования выполняются. На практике часто nR¹R,

так как одна или несколько выходных характеристик выходят за рамки требований.

Для каждого сочетания

и

т.д. nR=0 при

условии, если все показатели не соответствуют требованиям стандарта. nR=R,

если для каждого показателя эти требования выполняются. На практике часто nR¹R,

так как одна или несколько выходных характеристик выходят за рамки требований.

Для каждого сочетания ![]()

Информация для всех ненулевых сочетаний алфавитов технологических факторов заносится в таблицу 1.

Таблица 1

Частоты получения алфавитов выходов для исследуемых

технологических подмножеств

|

Технологическое подмножество

|

Cочетания алфавитов на всех агрегатах

|

Частота падания в

|

Выходные параметры |

Совместная частота nR |

||||||||||||

|

y1 |

… |

yR |

||||||||||||||

|

Частота получения алфавитов выходов |

||||||||||||||||

|

0 |

1 |

… |

R |

|||||||||||||

|

|

… |

|

… |

|

… |

|

||||||||||

|

n0 |

n1 |

… |

nR |

|||||||||||||

|

|

11…11 |

n1 |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

11…12 |

… |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

…. |

…. |

… |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

kk…kk |

nD |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

||||||||||||||||

Технологическая цепочка ![]() ,

имеющая максимальное значение критерия оценки эффективности оптимальных режимов

функционирования сложных систем [6-10], может быть выбрана в качестве

оптимальной технологии.

,

имеющая максимальное значение критерия оценки эффективности оптимальных режимов

функционирования сложных систем [6-10], может быть выбрана в качестве

оптимальной технологии.

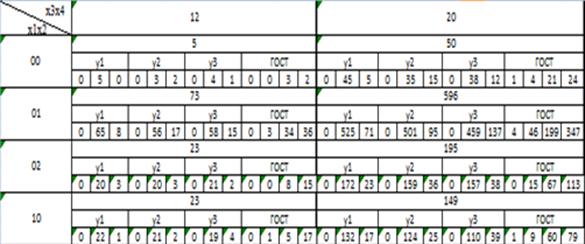

На следующем этапе можно оценить вероятности переходов в

состояние ![]() на k-м агрегате при условии, что на (k-1)-м агрегате реализовалось

состояние

на k-м агрегате при условии, что на (k-1)-м агрегате реализовалось

состояние ![]() и сформировать переходные матрицы (табл.

2), в которых строки матрицы занумерованы предыдущими состояниями, а столбцы –

последующими. Пример реализации для двух случайных величин на каждом агрегате и

трех выходных величин (фрагмент переходной матрицы) приведен в таблице 3.

Например, переход из состояния 00 для х1х2 в состояние 12 для х3х4 осуществлен

5 раз, по у1 в средний (оптимальный) элемент алфавита попали все 5 опытов, по

у2 – 3 опыта, по у3 – 4 опыта. В итоге совместные частоты для данного перехода:

n0=0,

n1=0,

n2=3,

n3=2.

и сформировать переходные матрицы (табл.

2), в которых строки матрицы занумерованы предыдущими состояниями, а столбцы –

последующими. Пример реализации для двух случайных величин на каждом агрегате и

трех выходных величин (фрагмент переходной матрицы) приведен в таблице 3.

Например, переход из состояния 00 для х1х2 в состояние 12 для х3х4 осуществлен

5 раз, по у1 в средний (оптимальный) элемент алфавита попали все 5 опытов, по

у2 – 3 опыта, по у3 – 4 опыта. В итоге совместные частоты для данного перехода:

n0=0,

n1=0,

n2=3,

n3=2.

Таблица 2

Переходная матрица из агрегата k-1 в агрегат k.

|

Х1 |

ξ1(k) ……………..……….. ξβ(k) ……………..……….. ξB(k) |

|

|||||||||||

|

ξ'1(k-1) . ξ'β(k-1) .

ξ'B(k-1) |

Выходные параметры |

Совместная частота nR |

|||||||||||

|

y1 |

… |

yR |

|||||||||||

|

Частота получения алфавитов выходов |

|||||||||||||

|

0 |

1 |

… |

R |

||||||||||

|

|

… |

|

… |

|

… |

|

|||||||

|

n0 |

n1 |

… |

nR |

||||||||||

|

|

|||||||||||||

Таблица 3

Фрагмент реализации переходной матрицы для двух случайных величин.

Заключение

Выбранная стратегия поиска оптимальных технологических режимов в дискретных клеточно-иерархических системах позволяет формировать оптимальные технологические траектории, обеспечивающие получение требуемых свойств с максимальной частотой.

Рецензенты:Володин И.М., д.т.н., профессор, проректор по научной работе, ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк;

Шмырин А.М., д.т.н., доцент, заведующий кафедрой высшей математики, ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк.

X

X