Боль в мускулатуре, определяющей движения нижней челюсти, которая ощущается как лицевая или головная боль, является наиболее распространённым хроническим болевым состоянием в челюстно-лицевой области. Эпидемиологические исследования LeResche L. (1997) показали, что примерно 10 - 20% взрослых людей испытывает достаточно сильную лицевую боль, требующую лечения. Формирование хронической боли в большей степени зависит от комплекса психологических факторов, нежели от характера и интенсивности периферического ноцицептивного воздействия [1].

Любая миалгия, первичная или вторичная по отношению к внутрисуставному поражению, приводит к изменению соотношения между верхней и нижней челюстью, и, значит, изменяет окклюзионные соотношения [10]. Travell J. G. et Simons D.G. [6] этот процесс характеризуют, как сложный психофизиологический феномен. Laskin D.M. [9] показал, что мышечная дисфункция может инициироваться и поддерживаться поведением больного. В этой связи актуальной в клинической практике является проблема маскированной депрессии, где хроническая боль выступает одной из масок депрессии, приводя этих пациентов чаще к терапевтам и неврологам, нежели к психиатрам [1]. Greene C.S. and Laskin D.M. [8], проведя анализ почти сорокалетнего исследования височно-нижнечелюстных расстройств (ВНЧР), продемонстрировали, что многие пациенты являлись приверженцами плацебо, применяемого в психотерапии. Изучение психосоциальных факторов, оказывающих влияние на соматические механизмы гомеостаза, позволяет провести многофакторный анализ патогенеза ВНЧР.

Цель работы – определить степень влияния психологических феноменов и коммуникативных девиаций на патогенез височно-нижнечелюстных расстройств, осложнённых хронической болью.

Материал и методы исследования. Проведено рандомизированное контролируемое исследование 41-го клинического случая у пациентов с ВНЧР, на фоне хронической боли (18% от общего числа наблюдений ВНЧР). Применяли исследовательские диагностические критерии височно-нижнечелюстных расстройств (ИДК ВНЧР), разработанные Dworkin S.F., LeResche L. (1992).

Методом интервьюирования в рамках описательного подхода проведена клиническая диагностика психологических феноменов и коммуникативных девиаций по Rogers R. C. [3]. Проведена оценка показателей по шкале депрессии и неспецифических психических симптомов SCL-90-R (Derogatis L.R., 1973) в модификации Dworkin S.F., LeResche L. (1992). Болевую дисфункцию по степени выраженности оценивали по шкале GCPS (Van Korff M. et al, 1992). Степень функциональных нарушений в системе артикуляции определяли по височно-нижнечелюстному индексу (Pehling J. et al., 2002). В миофасциальных триггерных точках, выявляемых методом Travell J.G. and Simons D.G. [6], определяли степень выраженности локального судорожного ответа и воспроизводимость боли (искусственное провоцирование паттерна отражённых болей) в баллах по Клиниберг И., Джагер Р. (2006): - 0 (нет жалоб и рефлекторного ответа); - 1 (слабые ощущения, нет рефлекторного ответа); - 2 (умеренная боль, пациент вздрагивает или морщится); - 3 (сильная боль, пациент отдёргивается).

Перед пальпаторным обследованием проводили калибровку усилия пальцевого давления с помощью точных бытовых весов по Goulet J., Clark G., Flack V. (1993).

Методом прицельной линейной томографии в боковой проекции проведена визуализация костных элементов височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) [2]. Для анализа визуализаций использована методика краниометрии томограмм ВНЧС [3].

Результаты исследования и их обсуждение. По нашим данным 92 % первично обратившихся пациентов с проблемами в области ВНЧС имеют признаки хронического течения заболевания. В большинстве случаев они не могут чётко связать начало, длительность и причины заболевания с какими либо временными и этиологическими факторами. Основные причины первого визита к врачу: болевой синдром (75 % - обращений), нарушение функции (25 % - обращений) и сочетание боли с крепитацией диска. Прослеживается эффект кумуляции тяжести заболевания с поэтапным переходом функциональных нарушений в соматические.

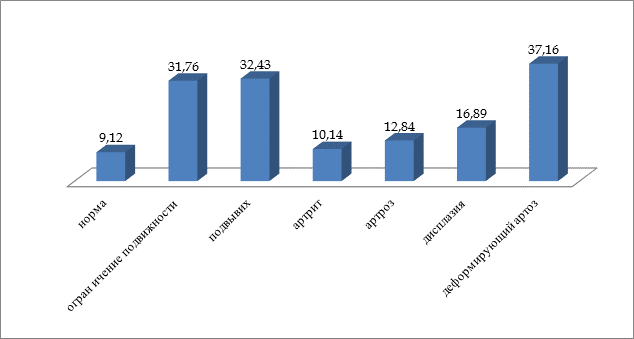

В нашем исследовании рентгенологические признаки дегенеративно-дистрофического поражения костных структур ВНЧС выявлены в 66,47% случаев (артрит - 10,42%; артроз - 16,89%; деформирующий артроз - 37,16%) (Диаграмма 1). Количество пациентов с выявляемыми рентгенологически нарушениями функциональной активности суставов превышает таковое с аналогичным направительным клиническим диагнозом. Так, при линейной томографии признаки привычного переднего подвывиха и вывиха суставной головки обнаружены у 42,57% обследованных лиц. В то время как при направлении на исследование эта группа составляла 16,5% от общего количества пациентов. Признаки ограничения подвижности суставных головок выявлены в 44,26 % случаев. Кроме больных с клиническими проявлениями ограничения подвижности ВНЧС в эту группу вошли лица с артрозами суставов. При этом степень выраженности гипомобильности суставной головки проявлялась ограничением ее подвижности при открывании рта от незначительного до уровня ½ или ¾ высоты заднего ската суставного бугорка и до полной неподвижности. В большинстве случаев имеется сочетание функциональных нарушений с признаками поражения кости.

Диаграмма 1. Рентгеносемиотика поражений ВНЧС по данным линейной томографии

Проблемы любого генеза в системе артикуляции всегда затрагивают интересы мускулатуры, будь то стоматологические, психоневрологические или ятрогенные. Мускулатура, определяющая движения нижней челюсти, является ключевым системообразующим критерием артикуляционной нормы и обязательным участником в комплексе причинно-следственных взаимосвязей этиологии миофасциальной боли [7; 10]. Мы выявили топографию миофасциальных и сухожильно-мышечных триггерных точек (ТТ) по специфическим критериям, согласно Travell J.G. and Simons D.G. [6], у всех обследуемых (Таблица 1). Среди этих критериев важное диагностическое значение имеют два показателя - это степень выраженности локального судорожного ответа и воспроизводимость боли, которые характерны только для миофасциальной и сухожильно-мышечной триггерной точки. Оба типа ТТ, как правило, выявляются содружественно, но с разной степенью встречаемости. Таблица 3. Средние показатели шкалы оценки степени локального судорожного ответа и воспроизводимости боли триггерных точек миофасциальной и сухожильномышечной локализации в баллах по Клиниберг И., Джагер Р. (2006), в группах А и Б при нарушении фронтальной направляющей (НФН), компенсированной окклюзионной нестабильности (КОН) и декомпенсированной окклюзионной нестабильности (ДОН). n – количество пациентов.

Таблица 1

Средние показатели шкалы оценки степени локального судорожного ответа и воспроизводимости боли триггерных точек миофасциальной и сухожильномышечной локализации в баллах по Клиниберг И., Джагер Р. (2006)

|

Область исследования |

Нозологические группы пациентов (n = 41) |

||

|

НФН (А, n = 11) |

КОН ( n = 21) А – 15; Б – 6 |

ДОН ( Б, n = 9) |

|

|

m. temporalis |

0 |

0 |

1 |

|

m. masseter |

1 |

2 |

3 |

|

m. pterygoideus lat. |

2 |

2 |

3 |

|

m. geniohyoideus |

0 |

1 |

1 |

|

m.sternocleidomastoideus |

0 |

0 |

1 |

|

Показатель в баллах |

≥ 3 |

≥ 5 |

≥ 9 |

*в группах А и Б при нарушении фронтальной направляющей (НФН), компенсированной окклюзионной нестабильности (КОН) и декомпенсированной окклюзионной нестабильности (ДОН). n – количество пациентов.

У 17 % пациентов височно-нижнечелюстные расстройства осложняются хронической болью и проявляются как симптомокомплекс на фоне психологических девиаций. Мы исследовали характер девиаций поведения этих пациентов. Выявили феноменологические дисфункции, маскирующиеся жалобами на другие проблемы, в т.ч. ятрогенного генеза. По характерологическим признакам психологических феноменов и коммуникативных девиаций больных распределили на группы А и Б (Таблица 2).

Таблица 2

Характер клинических проявлений психологических феноменов и коммуникативных девиаций у пациентов с ВНЧР с хронической болью

|

Ведущий симптомокомплекс |

Тип поведения |

Тип отношения к болезни |

Ценностный пакет |

Характер формирования и трансляции боли |

|

Группа А (n = 26) |

Социальная адаптация не нарушена |

Гармоничный, эргопатический, анозогнозический |

Мотивация на решение проблемы |

Ноцицептивная боль |

|

Группа Б (n = 15) |

Соматизация на фоне ментальной ригидности |

Интрапсихическая направленность. Болезнь как аутентичный проект психологической модели поведения, реализующий невротическую потребность. |

Мотивация на демонстрацию проблемы в рамках проекта, рентные требования.

|

Невропатическая боль |

* n – количество пациентов.

Группа «А», 63% от анализируемых случаев, – пациенты с проявлением девиаций поведения на уровне феномена и с соматическими проблемами (нейровегетативный или окклюзионный дисбаланс, ятрогения). По типу психологического реагирования на заболевание они относятся к гармоничному, эргопатическому или анозогнозическому типам. Выявляемые у них клинические феномены показывают, что их социальная адаптация существенно не нарушена. По классификации GCPS (Van Korff M. et al, 1992) в этой группе мы выявили І и ІІ степень нетрудоспособности с низкой интенсивностью боли - (CPI ≤ 50). Характер механизма формирования и трансляции боли мы определили как ноцицептивный. По шкале SCL-90-R показатели депрессии соответствуют норме (˂ 0,535), а неспецифические симптомы психических нарушений, включая боль, имеют нормальное и среднее значения (0,500 ˂ 1,000) (Таблица 3).

Таблица 3

Показатели ИДК ВНЧР (ось ІІ) у пациентов группы А и Б, при первичном обследовании

|

Показатель |

Группа А (n 26) |

Группа Б (n 15) |

Пограничные значения А/Б |

|

1. SCL-90-R Депрессия Неспецифические психические симптомы

|

˂ 0,535 0,500 ˂ 1,000 |

0,535 – 1,105+ 0,500 ˂ 1,000 |

|

|

2. GCPS – Интенсивность боли - CPI Нетрудоспособность (степень) |

42 І – ІІ степень |

75 ІІІ – 4 степень |

0,7-67 / 37-100 |

|

3. Temporomandibular index

|

0,36 |

0,44 |

0,3-0,43/0,28-0,65 |

* n – количество пациентов

Группа «Б», 37% от анализируемых случаев, – пациенты с соматическими и психосоматическими проблемами с проявлением девиаций поведения на уровне симптома, причём у 20% из них выявляется состояние атрибуции (тревожность, ипохондрия, неврастения, ятрогения, рентные требования). Это наиболее тяжёлая группа пациентов, которые обратились самостоятельно после нескольких попыток лечения в других клиниках, и от общего числа всех наших наблюдений составили 6%. Тип реагирования на болезнь интрапсихической направленности на фоне артикуляционных проблем с пониженным порогом восприятия боли. По классификации GCPS в этой группе мы выявили третью и четвёртую степень выраженной нетрудоспособности с высокой интенсивностью боли (CPI ≥ 50). Характер механизма формирования и трансляции боли мы определили как невропатический. Боль имеет персистирующий характер и большую длительность. Выявляются сенсорные феномены: парестезии и дизестезии – вызванные дислокацией и ущемлением диска, которые клинически проявляются жалобами пациента на потерю чувствительности или покалывание кожных покровов в области латерального полюса головки ВНЧС и передней половины ушной раковины. Эти проявления длятся от нескольких секунд до нескольких дней. По шкале SCL-90-R выявлена депрессия средней и тяжёлой степени тяжести (0,535 – 1,105 и более), неспецифические психические симптомы в пределах – 0,500 до ˂ 1,000.

Функциональные изменения в ВНЧС у пациентов группы Б приводят к несоразмерной фиксации этих ощущений, их патологической переработке. Постоянно думая о болезни, они ищут её проявления и требуют изготовления новых ортопедических конструкций, либо настаивают на бесконечных коррекциях имеющихся. Они не мотивированы на лечение, находятся в постоянном ожидании бесполезности и даже невозможности обрести комфортное состояние. Для этой феноменологической группы характерно, по точному замечанию А. Менегетти [2]: «проявление комплекса ментальной ригидности, приобретённого в детстве». Болезнь служит выражением некоего аутентичного проекта психологической модели поведения, основная ценностная установка которой: не решение проблемы, а демонстрация проблемы. «В первую очередь эти трудности сваливаются на людей с расстройствами эмоциональной сферы, «невротиков», потому что, во-первых, у них испорчена коммуникация с самими собой, и, во-вторых, результатом этого является нарушение коммуникации с другими»: Carl R. Rogers [3]. Важно диагностировать этот аутентичный проект психологической модели пациента, который пациент реализует в рамках своего пакета ценностей. Таким образом, согласуясь с теорией К. Хорни (2013), у пациентов группы Б мы наблюдаем трансформацию невротических наклонностей в невротические потребности.

Заключение

Проведённое исследование показало, что характер клинических проявлений ВНЧР, осложнённых хронической болью, определяется когнитивно-поведенческим профилем пациента, а не степенью анатомо-функциональных нарушений в ВНЧС и мускулатуре. В обеих группах при визуализации ВНЧС вывялены однотипные изменения дизайна структуры и формы костных элементов. Оценка степени выраженности субъективных и объективных симптомов ВНЧР по височно-нижнечелюстному индексу, также показала схожесть данных в обеих группах и согласуется с данными визуализации ВНЧС, имея незначительные расхождения. В группе А по шкале соматизации преимущественно выявляются неспецифические симптомы психических нарушений, а в группе Б доминирует симптоматика депрессивных и вегетативных симптомов.

В обеих группах преобладает вторичный тип боли, а в группе Б с чёткими негативными психологическим и вегетативными проявлениями. Степень тяжести хронической боли определяется когнитивно-поведенческим профилем пациента, который, в большей степени, определяет степень нетрудоспособности и соответствует проекту психологической модели поведения в рамках аутентичного пакета ценностей пациента.

Таким образом, когнитивно-поведенческий профиль пациентов с височно-нижнечелюстными расстройствами, осложнёнными хронической болью, определяет характер жалоб и степень нетрудоспособности. Комплексная диагностика и мониторинг результатов терапии должны проводиться с использованием ИДК ВНЧР. Основной круг задач определяется тем, что стоматолог имеет дело не с локальной клинической ситуацией в полости рта, а с проблемой реализации того, что для пациента является действительно важным, т.е. с психологическим внутриличностным конфликтом ценностей пациента. Поэтому, курацию пациентов необходимо проводить в клинике, обладающей соответствующим уровнем профессиональных компетенций. Когнитивно-поведенческая терапия приобретает роль основного фактора, влияющего на перспективы терапии этой категории больных.

Рецензенты:

Потапов В.П., д.м.н., профессор, декан стоматологического факультета ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, г.Самара;

Ковшова О.С., д.м.н., доцент, заведующая кафедрой медицинской психологии и психотерапии, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Самара.