Введение. В настоящее время участие опиоидных пептидов в регуляции висцеральных функций подтверждено многочисленными исследованиями [6], что послужило основанием для использования их синтетических аналогов в клинической практике [1]. Основой физиологических и клинических их эффектов является взаимодействие данной группы пептидов с периферическими опиатными рецепторами, которые обнаружены в висцеральных органах и имеют высокую плотность в структурах ЖКТ [10]. Вероятно, с этим связано то, что первым синтетическим аналогом опиоидных веществ – энкефалинов – стал даларгин, обладающий противоязвенной активностью, реализующий эффекты преимущественно через периферические δ-рецепторы [1]. По химической структуре даларгин (Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg) отличается от природного лейцин-энкефалина (Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu). В крови даларгин расщепляется на несколько фрагментов, два из которых – N-терминальные пентапептид и тетрапептид – обладают опиоидноподобной активностью [1]. В современной гастроэнтерологии даларгин не является компонентом эрадикационной терапии, однако используется в лечении длительно незаживающих язв, в связи со способностью стимулировать регенерацию, убедительно доказанной в экспериментальных исследованиях [1, 6]. Применение даларгина в кардиологии обусловлено его кардиопротекторным и антиишемическим действием [7]. Кроме того, в последние годы интерес к даларгину возрастает в связи с его широким адаптивным действием и возможностью патогенетической терапии сочетанных заболеваний [2]. Однако механизмы модуляции внутри- и межсистемных взаимоотношений, а также их количественные характеристики остаются не вполне выясненными.

Цель работы: изучить влияние даларгина на электрическую активность гастродуоденального комплекса и сердца в условиях экспериментального язвообразования у крыс.

Методы исследования. Исследование проводили на беспородных белых крысах массой 250–300 г, содержащихся в стандартных условиях вивария медико-биологической клиники КГМУ. В двух группах животных воспроизводили ацетатную модель язвенного повреждения желудка, которая используется для изучения развития и заживления хронических язв [9]. Для этого животных наркотизировали с помощью хлоралгидрата (300 мг/кг в/б), затем после срединной лапаротомиив области антрального отдела желудка производили аппликацию ледяной уксусной кислоты [5, 9]. Затем подсушивали поверхность желудка и ушивали брюшную полость. Животным опытной группы (группа № 3) в течение 3 суток (4–6 сутки после аппликации кислоты) осуществляли внутрибрюшинное введение 0,1 мл раствора даларгина в дозе 0,4 мг/кг, рассчитанной с учётом метаболического коэффициента [8]. Животным контрольной группы (группа № 2) вводили физиологический раствор в том же объеме. Для оценки исходного состояния электрической активности служили ложнооперированные животные, которым производилась срединная лапаротомия без моделирования язвенного повреждения (группа № 1).

На 7-е сутки после моделирования хронического язвенного повреждения желудка животным всех исследуемых групп производили релапаротомию и имплантировали петельчатые серебряные электроды в мышечную оболочку тела желудка (ТЖ), пилорического отдела (ПО) и двенадцатиперстной кишки (ДК). Запись ЭА отделов желудка и двенадцатиперстной кишки проводили путём прямой многоканальной электрогастрографии с использованием многоканального регистратора «Биоскрипт» (BST-1). Анализировали частотные и амплитудные характеристики ЭА гладких мышц желудка и двенадцатиперстной кишки. Синхронно регистрировали ЭКГ с использованием трехканального электрокардиографа BiocareECG-300G в стандартных (I, II, III) и усиленных от конечностей (aVR, aVL и aVF) отведениях.

Полученные данные проверялись на нормальность распределения с использованием тестов Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. Для количественной оценки тесноты связей рассчитывались коэффициенты корреляции Пирсона (в случае нормального распределения) или коэффициенты корреляции Спирмена. На основании данных корреляционного анализа составлялись корреляционные плеяды, позволяющие оценить в целом архитектонику связей в системе ГДК и кардиогастральные связи. Для оценки системной организации ГДК рассчитывались показатели многосторонней скоррелированности [3, 4]. В зависимости от формы распределения для оценки статистической значимости различий между выборками применяли критерии Стьюдента или Манна – Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение

На седьмые сутки после воспроизведения ацетатной язвы средние значения частоты ЭА статистически значимо превышали исходные во всех исследуемых отделах гастродуоденального комплекса. Введение даларгина приводило к снижению частоты возникновения импульсов в ТЖ (на 10,5 %, р< 0,05) и ПО (на 13,2 %, р< 0,05). Частота сердечных сокращений (ЧСС) в группе животных с моделью язвенного повреждения значимо отличалась от значений ЧСС у интактных животных и крыс, получавших даларгин (табл. 1).

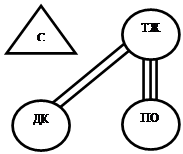

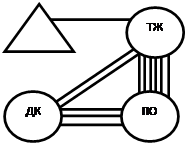

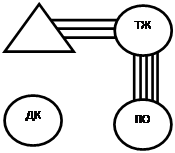

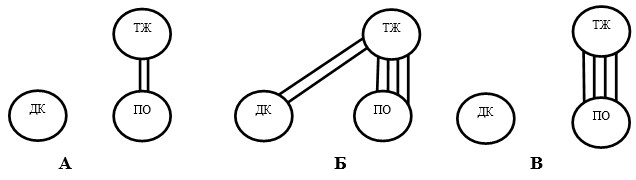

В группе животных с введением даларгина не обнаруживалось значимых коэффициентов корреляции, отражающих тесноту взаимосвязей между ЧХ ДК и отделами желудка. Полученные результаты близки к исходным значениям, где в сопоставлении ПО-ДК также отсутствовали линейные корреляционные связи между ЧХ ПО и ДК, а в сопоставлении ТЖ-ДК они были слабыми (r=0,154*+0,07). В группе животных, которым не вводили даларгин, на седьмые сутки после моделирования язвенного повреждения желудка корреляционные связи ПО желудка с другими исследуемыми отделами ГДК становились более тесными (средние значения r в сопоставлении ТЖ-ПО возрастали с 0,246 + 0,07 ** до 0,619+0,04** (р<0,01), а в сопоставлении ПО-ДК с 0,103+0,07до 0,277+0,06** (р< 0,01)). (рис. 1).

Таблица 1

Значения частоты электрической активности компонентов гастродуоденального комплекса и ЧСС крысы после моделирования ацетатной язвы

|

Частота ЭА компонентов ГДК |

Исходное состояние (группа №1, n = 30) |

После моделирования ацетатной язвы |

|

|

без введения даларгина (группа №2, n = 26 |

с введением даларгина(группа №3, n=27) |

||

|

ТЖ |

1,88 + 0,2 |

3,76+0,09** |

3,37+0,09* |

|

ПО |

2,3 + 0,2 |

4,46+0,10** |

3,87+0,10* |

|

ДК |

1,69 + 0,2 |

2,41+0,07** |

2,31+0,07 |

|

ЧСС |

295,5 (230,0; 333,0) |

267,0 (216,0; 465,0) * |

262,0 (217,0;352,0) * |

Примечания:

1. Для частоты ЭА компонентов ГДК указаны значения М+m.

2. Для ЧСС указаны медиана, 25 и 75 процентили: Ме (25; 75).

3. Статистически значимые различия обозначены:* – р< 0,05; * * – р < 0,01.

А

А  Б

Б  В

В

Рис. 1. Корреляция частотных характеристик электрической активности сердца, отделов желудка и двенадцатиперстной кишки крысы в исходном состоянии (А) и после моделирования язвенного повреждения желудка (Б – без введения даларгина, В – в условиях введения даларгина)

Корреляционный анализ позволил также установить, что при введении даларгина в условиях моделирования язвенного повреждения между ЧСС и ЧЭА ТЖ формировались корреляционные связи средней силы, у животных контрольной группы (с введением 0,9 % р-раNaCl) эти связи были слабыми, а у здоровых животных (в исходном состоянии) отсутствовали (рис.1).

Для оценки системной организации ГДК использовались также показатели многосторонней скоррелированности ЧХ ЭА, которые выявляют «системообразующий вклад» или степень причастности каждого компонента к изучаемой системе [9]. На 7-е сутки после моделирования язвенного повреждения желудка значения показателя многосторонней скоррелированности возрастали дляТЖ на 94, 3 % (р< 0,01), для ПО – на 264,2 % (р<0,01), для ДК – на 182,5 % (р<0,01). а интегральный коэффициент многосторонней скоррелированности ЧХ ЭА увеличивался на 163,5 % (р< 0,01), что указывает на усиление «жесткости» системной организации ГДК (табл. 2).

Таблица 2

Изменение показателей многосторонней скоррелированности (Σr) ЧХ ЭА компонентов ГДК крыс после моделирования ацетатных язв

|

Компоненты ГДК |

Исходное состояние контроль |

После моделирования ацетатной язвы |

|||

|

без введения даларгина |

Сдвиг в% |

с введением даларгина |

Сдвиг в % |

||

|

ТЖ |

0,400+0,07 |

0,777+0,04 |

+94,3** |

0,534+0,05 |

-31,3* |

|

ПО |

0,246+0,07 |

0,896+0,03 |

+264,2 ** |

0,534+0,05 |

-40,4** |

|

ДК |

0,154+0,07 |

0,435+0,04 |

+182,5 ** |

- |

- |

|

Σrинтегр. |

0,800+0,21 |

2,108+0,11 |

+163,5 ** |

1,068+0,10 |

-49,3** |

Примечания:

1. Значения Σr рассчитывались с учетом статистически значимых коэффициентов корреляции.

2. Статистически значимые различия обозначены:* – р< 0,05; * * – р < 0,01.

В группе животных, получавших даларгин, многосторонняя скоррелированность была выше по сравнению со здоровыми животными лишь в ПО желудка (на 117,1 %, р< 0,01), в ТЖ она не отличалась от значений контрольной группы, а в ДК уменьшалась вплоть до отсутствия значимых показателей многосторонней скоррелированности. Следует обратить внимание на то, что интегральные коэффициенты многосторонней скоррелированности ЧХ ЭА группы животных, получавших даларгин (0,800+0,21), и здоровых животных (1,068+0,10) не обнаруживали статистически значимых различий (табл. 2).

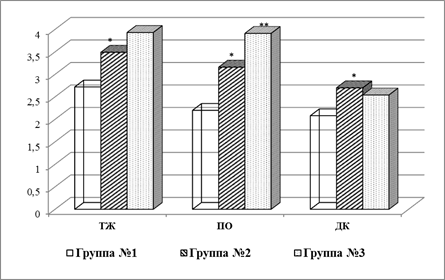

Средние значения амплитуды ЭА всех исследуемых отделов ГДК у животных с моделью язвообразования (группа № 2) превышали исходные: в ТЖ на 28,3 % (р< 0,05), в ПО – на 43,6 % (р< 0,05), в ДК – на 29,8 % (р< 0,05). Введение даларгина приводило к значимому возрастанию амплитудных значений ЭА в ПО желудка на 23,7 % (р< 0,01) и тенденции к их снижению в ДК у крыс группы № 3 (рис. 2). Обнаруженные факты могут быть связаны с распределением опиатных рецепторов в оболочках и интрамуральных сплетениях желудка и двенадцатиперстной кишки крысы [10].

Рис. 2. Изменение амплитуды электрической активности компонентов гастродуоденального комплекса крыс после моделирования ацетатной язвы

Примечание: статистически значимые различия обозначены: * – р< 0,05; ** – р < 0,01.

Корреляционный анализ амплитудных значений ЭА также подтверждает возрастание их скоррелированности по сравнению с исходными данными на седьмые сутки после моделирования язвенного повреждения между ТЖ и ПО (средние значения r возрастали на 134,6 % (р<0,05), а также между ТЖ и ДК (значения r становились значимыми 0,171*+0,06) (рис. 3).

Рис. 3. Корреляция амплитудных характеристик электрической активности отделов желудка и двенадцатиперстной кишки крысы в исходном состоянии (А) и после моделирования язвенного повреждения желудка (Б – без введения даларгина, В – в условиях введения даларгина)

В группе животных, которым вводили даларгин, сохранялись лишь корреляционные связи средней силы между отделами желудка (r=0,401**+0,05) (рис. 3).

При анализе показателей многосторонней скоррелированности амплитудных значений ЭА между компонентами ГДК наиболее высокая суммарная скоррелированность была обнаружена в группе животных с моделью язвенного повреждения, не получавших даларгин

(табл. 3).

Таблица 3

Изменение показателей многосторонней скоррелированности (Σr) АХ ЭА компонентов ГДК крыс после моделирования ацетатных язв

|

Компоненты ГДК |

Исходное состояние

|

После моделирования ацетатной язвы |

|||

|

без введения даларгина |

Сдвиг в% |

с введением даларгина |

Сдвиг в% |

||

|

ТЖ |

0,171+0,07 |

0,543+0,05 |

+217,5** |

0,401+0,05 |

-26,2 |

|

ПО |

- |

0,372+0,05 |

- |

- |

- |

|

ДК |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Σrинтегр. |

0,171+0,07 |

0,915+0,02 |

+435,1** |

0,401+0,05 |

-56,2** |

Примечания: см. табл. 2.

Введение даларгина приводило к её снижению, что подтверждает уменьшение жесткости системы за счет снижения скоррелированности между ее компонентами.

Заключение. В данном экспериментальном исследовании выявлено, что у животных в условиях моделирования язвенного повреждения желудка на седьмые сутки ЭА гладких мышц желудка и двенадцатиперстной кишки выше по сравнению с интактными животными. Это проявляется в увеличении средних значений амплитуды и частоты ЭА во всех исследуемых отделах гастродуоденального комплекса. Введение даларгина приводило к снижению частоты ЭА в ТЖ и ПО и возрастанию амплитуды ЭА в ПО желудка. Полученные результаты согласуются с известными данными о распределении опиатных рецепторов в желудочно-кишечном тракте крысы [10] и могут служить подтверждением активации центров связывания δ- лигандов, локализованных в слое циркулярных мышц.

Однако более информативными для данного исследования явились данные корреляционного анализа, которые позволили установить, что введение даларгина приводило к уменьшению скоррелированности ЧХ между отделами желудка и утрате корреляционных связей между исследуемыми отделами желудка и двенадцатиперстной кишкой. В то же время увеличивались средние значения коэффициентов корреляции между показателями ЧСС и частотой ЭА фундального отдела желудка.

Полученные результаты свидетельствуют об участии опиоидных структур в интегративных механизмах регуляции кардиогастральных взаимоотношений и механизмах адаптации гастродуоденального комплекса к повреждающим воздействиям.

Рецензенты:

Бобынцев И.И., д.м.н., профессор кафедры патологической физиологии Курского государственного медицинского университета, г. Курск;

Дронова Т.А., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Курского государственного медицинского университета, г. Курск.