Реализация стратегии развития малого и среднего предпринимательства тесно связана с предпринимательской активностью сельских жителей. В частности, это обусловлено тем, что наибольший удельный вес в структуре денежных доходов сельских жителей имеют доходы от реализации произведенной продукции в хозяйствах. Помимо этого в сельском хозяйстве самый низкий уровень оплаты труда [1]. Анализ трудовой деятельности в аграрном секторе экономики в настоящее время свидетельствует о том, что в этой сфере существуют противоречивые, сложные тенденции. Недостаточная интенсивность труда, преодоление которой является основной задачей на ближайший период, сопровождается весьма неоднородными проявлениями отношения к труду [2].

В условиях развития предпринимательства в аграрном секторе процесс формирования отношения к труду поэтому нельзя рассматривать как простую экстраполяцию современных тенденций. Следует применять необходимые в этих условиях мотивационные стратегии, опираться и максимально использовать уже сложившиеся позитивные элементы, уже сформировавшиеся и формирующиеся типы отношения к труду. Ныне формируется тип отношения к труду, который характеризуется большой «чувствительностью», большим вниманием к условиям труда и вознаграждению за него. Такое отношение к работе может отвечать объективным требованиям интенсификации труда при условии ритмичной и планомерной организации производства и там, где легко может осуществляться повседневный контроль за количеством и, главное, качеством продукции, произведенной каждым работником. Вместе с тем продолжает существовать и развиваться другой тип отношения к труду, сложившийся в предшествующий период развития аграрного сектора, имевший место в условиях колхозов и совхозов. Уравнительные тенденции в материальном стимулировании сформировали тип работника, который зачастую свою добросовестность и энергию не ставит в прямую зависимость от вознаграждения, отношение которого к труду в значительной степени регулируется привычкой, чувством долга и ответственности.

В этих условиях развитие предпринимательства должно учитывать особенности каждого из названных типов отношения к труду, использовать преимущества двух первых, а также других, «промежуточных» типов. Непосредственно на производстве этому может способствовать применение различных прогрессивных форм материального стимулирования, внедрение согласованных, продуманных систем, которые позволяют учитывать особенности мотивации работника и степень его социального развития, сознательности, а также специфику технологии и организации данного производства.

На современном этапе в аграрном секторе экономики можно выделить некоторые «типовые» стратегии, которые создают различные предпосылки для целенаправленного использования стимулирования труда в целях формирования необходимой в условиях развития малого и среднего предпринимательства мотивации работника.

Это те «типовые» стратегии, которые реально, практически не исключают друг друга, действуют, как правило, одновременно, хотя роль каждой из них в каждый данный момент различна. С этой точки зрения динамика трансформационных преобразований в аграрном секторе предстает как подчиняющаяся некоторой внутренней логике периодическая «смена» ведущей стратегии развития.

С точки зрения развития малого и среднего предпринимательства имеет смысл рассматривать эти стратегии, построенные на использовании уже сформировавшихся тенденций в развитии отношения к труду в сельской местности, как ориентированные преимущественно:

-

на общее повышение уровня и качества жизни (СА);

-

на движение к формированию среднего класса (СБ);

-

на социальное продвижение, мобильность (СВ).

Таким образом, каждая стратегия в определенный момент может стать внутренне нестабильной в том смысле, что обнаружит тяготение к переходу к другой стратегии. Это объясняется тем, что согласование экономической (собственно стимулирующей) и социальной (гарантирующей достойный человека уровень жизни) функций дифференциации периодически может нарушаться, и это нарушение преодолевается переходом ведущей роли к другой стратегии. Поэтому следует сказать, что движение к созданию современного типа сельского образа жизни осуществляется в форме «пульсирования» социальной дифференциации.

Логика смены стратегии определяется, в первую очередь, экономической ситуацией в сельских территориях, поскольку некоторые из них (например, СА) требуют серьезных экономических предпосылок. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства по мере достижения определенных результатов способствует переходам от одной стратегии к другой.

Аграрный сектор экономики является сложной экономической системой, сочетающей в себе множество различных отраслей, форм хозяйствования и видов деятельности. Исследования показывают, что субъекты малого и среднего предпринимательства на отраслевом уровне могут полностью раскрыть свои возможности, используя систему контрактации, кооперации и интеграции. При этом их специализация отражает региональные особенности и социально-экономические условия, поскольку они функционируют в условиях местного рынка, удовлетворяя локальный спрос. В связи с этим развитие малого и среднего предпринимательства является одним из рычагов создания эффективной социально-экономической структуры конкретного муниципального района и в целом региона.

С учетом этого нами разработана методика выбора стратегии развития малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе экономики, которая позволяет на основе системного подхода проводить анализ, строить прогнозы и принимать решения.

В основе этой методики заложены порционные коэффициенты детерминации, позволяющие осуществлять интегральную оценку показателей, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе экономики, при этом используются нормированные значения фактор-аргументов.

Таким образом, предлагаемая методика выбора стратегии развития малого и среднего предпринимательства представляет собой реализацию системного подхода к выбору стратегии развития малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе конкретного муниципального района. Следует отметить, что результаты моделирования принятия решений в сложных социально-экономических системах существенно зависят от исходных статистических данных и методов расчета параметров.

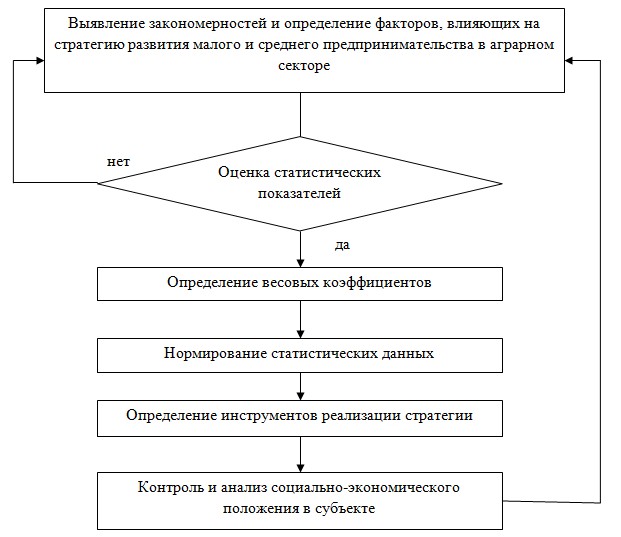

На основе предлагаемой методики нами разработан алгоритм выбора стратегии развития малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе экономики Республики Татарстан (рисунок).

На первом этапе алгоритма осуществляется корреляционно-регрессионный анализ, на основе которого выявляются закономерности и определяются факторы, влияющие на стратегию развития малого и среднего предпринимательства.

На втором этапе проводятся исследования моделей на соответствие реальным процессам. Оценка статистических показателей выполняется по критериям Фишера и Стьюдента, проверяется выполнение условий Гаусса – Маркова для оценки статистической корректности вывода об адекватности полученных моделей [3].

Третий этап – определение относительных (весовых) коэффициентов на основе порционных коэффициентов детерминации, которые показывают значимость факторов в модели.

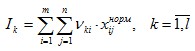

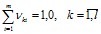

Относительный (весовой) коэффициент определяется по формуле:

,

,

где νki – относительный (весовой) коэффициент  -го фактор-аргумента по k-ому результативному фактору;

-го фактор-аргумента по k-ому результативному фактору;

dxi – порционный коэффициент детерминации по фактор-аргументу  ;

;

l – количество результативных факторов.

Четвертый этап – нормирование статистических данных, что в дальнейшем обеспечит сопоставимость факторов различной размерности.

Если связь между результативным показателем и фактор-аргументом – прямая, то числовые значения фактора переводятся в нормированные по формуле:

,

,  ,

,

где xij – значение фактора;

xijнорм – нормированное значения фактора;

ximin - минимальное значение фактора;

ximax – максимальное значение фактора;

m – количество фактор-аргументов;

n – число наблюдений.

Алгоритм выбора стратегии развития малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе экономики

Если связь между результативным показателем и фактор-аргументом – обратная, то числовые значения фактора переводятся в нормированные по формуле:

Пятым этапом алгоритма является выбор стратегии на основе интегральных оценок.

Интегральная оценка результативного фактора рассчитывается по следующей формуле:

причем

Существенным моментом выбора стратегии является то, что различные стратегии практически не исключают друг друга. В то же время для реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе требуется создание конкретных предпосылок для стимулирования интенсификации труда. Идеальных стратегий не существует. В связи с этим следует выбрать ведущую стратегию, соответствующую данному этапу социально-экономического развития региона и муниципального образования.

Последний этап – контроль и анализ социально-экономического положения, который обеспечивает обратную связь между этапами. На этом этапе анализируется возможность достижения поставленных целей и вырабатываются предложения по корректировке, что обеспечивает динамичный характер этого процесса. Так, на основании полученных результатов в целях определения границы применения выбранной стратегии нами были исследованы факторы, раскрывающие сущность стратегии развития малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе экономики.

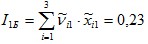

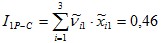

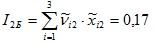

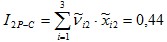

Экспериментальные исследования, проведенные на основе разработанной методики для муниципальных районов республики, показали следующие результаты. Так, для Балтасинского и Рыбно-Слободского муниципальных районов интегральные оценки обеспеченности ресурсами и отношения к труду соответственно, составили (0,23; 0,17) и (0,46; 0,44) (табл. 1) [4, 5].

Таким образом, полученные интегральные оценки указывают на то, что в условиях Балтасинского муниципального района в настоящее время ведущей является стратегия, ориентированная на общее повышение уровня и качества жизни (СА), в условиях Рыбно-Слободского муниципального района – стратегия, ориентированная на движение к формированию среднего класса (СБ).

Внедрение предложенных стратегий в практику муниципальных районов позволит им сформировать систему реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе экономики в условиях изменяющейся рыночной среды.

Расчетная таблица для оценки развития малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе Балтасинского и Рыбно-Слободского муниципальных районов Республики Татарстан в 2013 г.

|

Показатели |

Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. |

Площадь предоставленных земельных угодий, га |

Среднегодовая численность безработных в сельской местности, чел. |

|

Относительные (весовые) коэффициент по обеспеченности ресурсами ( |

0,2638 |

0,4808 |

0,2554 |

|

Балтасинский муниципальный район: в натуральном выражении (xij) |

69 |

2728 |

149 |

|

нормированные ( |

0,25 |

0,1 |

0,46 |

|

взвешенные значение ( |

0,0660 |

0,0481 |

0,1175 |

|

Интегральная оценка по обеспеченности ресурсами |

|||

|

Рыбно-Слободский муниципальный район: в натуральном выражении (xij) |

73 |

13246 |

186 |

|

нормированные ( |

0,26 |

0,5 |

0,61 |

|

взвешенные значение ( |

0,0686 |

0,2404 |

0,1558 |

|

Интегральная оценка по обеспеченности ресурсами |

|||

|

Относительные (весовые) коэффициенты по отношению к труду |

0,2773 |

0,6496 |

0,0731 |

|

Балтасинский муниципальный район: взвешенные значения |

0,0693 |

0,0650 |

0,0336 |

|

Интегральные оценки по отношению к труду |

|||

|

Рыбно-Слободский муниципальный район: взвешенные значения |

0,0721 |

0,03248 |

0,0446 |

|

Интегральные оценки по отношению к труду |

|||

Рецензенты:

Захаров В.П., д.э.н., профессор ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет», г. Казань.

Хафизов Д.Ф., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет», г. Казань.

)

)

)

)

)

)