Реформы профессионального образования в России, как правовом государстве, олицетворяющем идеологию взаимной интеграции власти и права, затрагивают и проблемы подготовки компетентных специалистов для органов уголовно-исполнительной системы, способных ставить и решать ряд задач коммуникативного характера на компетентностной основе. Только они, реализуя гуманитарные технологии, могут достичь той цели, которая поставлена обществом (государство в целом), – исправление осужденных для адаптации их к новым условиям жизни. Достижение этой цели потребовало перестройки всей уголовно-исполнительной системы наказаний, начиная с кадрового обеспечения, умеющего работать в новых социокультурных условиях. Но для этого нужно новое учебное, учебно-методическое и научное сопровождение, позволяющее сотрудникам УФСИН повысить уровень профессиональной компетентности не только на уровне Российского правового поля, но и в условиях международного сотрудничества.

В рамках модернизации профессионального образования, начиная с 2010 года, в России был утвержден ряд приказов и распоряжений, инициирующим фактором которых стала «Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» (далее - Концепция) [6]. Наиболее значимыми для нашего исследования являются те, которые направлены на повышение уровня квалификации личного состава службы исполнения наказаний:

-

Приказ ФСИН России от 28 декабря 2010 года № 555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы»;

-

Приказ ФСИН России № 349 от 07.06.2011 «Об объявлении решения коллегии Федеральной службы исполнения наказаний "О состоянии профессионального обучения личного состава и задачах по реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года"»;

-

Приказ ФСИН № 305 от 05 июня 2012 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы наказаний» В этих требованиях обосновано содержание понятий и «профессиональные знания» и «профессиональные навыки» для множества групп должностей;

-

Приказ ФСИН № 324 от 13 июня 2012 г. «Об утверждении положения о конкурсе профессионального мастерства преподавателей учебных центров (пунктов) территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний».

Направленные на реализацию Концепции, они указывают путь решения проблемы адекватной одной из основных целей реформирования УИС: «повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными и потребностей общественного развития» [6].

В утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации Концепции (раздел 1) «Общая характеристика и современное состояние уголовно-исполнительной системы» (далее УИС) сконцентрирован в сжатой форме фактический материал, носящий многоаспектный характер: рост преступности; проблемы медицинского обслуживания осужденных, их трудовой занятости и общеобразовательного обучения; проблемы руководства учреждениями исполняющих наказания; проблемы профессиональной подготовки и повышения квалификации личного состава УИС и др. Принятые ранее меры (начало XXI в.) в сторону улучшения положения в УИС позволили добиться определенных позитивных результатов в ее развитии, однако последнее не удовлетворяет ни государство, ни общество.

Причины выявленной неудовлетворенности авторы Концепции видят в том, что уголовно-исполнительная система во многом сохранила черты старой пенитенциарной системы, ориентированной на другое (иное) общество. Она не учитывает нынешнее состояние экономики образования, интеграцию Российской Федерации в международное правовое поле, международные стандарты обращения к заключенным и развитие гражданского общества, в котором УИС призвана реализовать одну из главных целей – добиться исправления осужденных.

Отмеченные обстоятельства и актуализировали разработку Концепции, с четко поставленными целями, которые достигаются решением множества задач (раздел 2) в соответствии с основными направлениями развития уголовно-исполнительной системы (раздел 3).

Скрупулезное изучение этого документа актуализировало поиск научным сообществом проблемы «взаимодействия правоохранительных органов по нейтрализации внешних и внутренних факторов, создающих угрозу нормальному функционированию исправительных учреждений», поскольку число осужденных, «содержащихся под стражей, остается стабильно высоким» [6]. Для поддержания их здоровья и трудоспособности функционирует сеть медицинских учреждений (медчасти, здравпункты, больницы), центры трудовой адаптации, лечебно-производственные и учебно-производственные трудовые мастерские; вечерние общеобразовательные школы, учебно-консультативные пункты, профессиональные училища, культовые сооружения и молитвенные комнаты.

Из числа штатных работников УИС около 75% имеют специальные звания сотрудников УИС, полученные в учреждениях высшего профессионального образования, учебных центрах и пунктах, институте повышения квалификации, научно-исследовательских институтах и их филиалах [6].

Выявленные организационно-правовые, учебно-воспитательные, учебно-методические, психологические, профессиональные, материально-технические, кадровые и другие возможности учреждений УИС Российской Федерации носят противоречивый характер: с одной стороны, они обеспечивают традиционную направленность по поддержанию уровня квалификации кадрового состава учреждений УИС, необходимого для выполнения его служебных обязанностей, а с другой стороны, их недостаточно для выполнения идей гумманизации, приближающих профессиональную деятельность сотрудников УИС к мировым стандартам в сфере исполнения уголовных наказаний.

Отношение к процессу гуманизации как образования в УИС, так и самой УИС, неоднозначно у многих слоев населения. Противоречивость общественного развития выдвигает новый взгляд на эту проблему, требующую системного подхода к осужденному как к социальному объекту в его целостности, наделенному «статистической значимостью». Сейчас в России проводятся пилотные прикладные исследования по изучению общественного мнения о различных видах деятельности УИС. В частности, мы ориентируемся на исследования 2013 года к.ф.н., доцента Академии ФСИН России В.Н. Казанцева [4, с. 2-8] под руководством профессора Н.А. Тюгаевой. Результаты их исследования показывают: гуманизацию УИС не поддерживают 21,5% респондентов, поддерживают полностью 30,7%, и 40,9% - частично. Их выводы: продолжить изучение общественного мнения о деятельности УИС, обновить дидактические материалы, касающиеся гуманизации образования сотрудников УИС и осужденных, а также постоянно информировать общественность о результатах деятельности УИС.

В сфере профессионального образования принцип гуманизма является предметом исследования многих психологов и педагогов как в России, так и за рубежом. Здесь уместно будет сказать, что современная парадигма образования ориентирует субъектов образовательного процесса следовать принципу «образование через всю жизнь», т.е. ориентироваться в своих профессиональных намерениях на концепцию «непрерывного образования», представленную впервые почти полвека тому назад (1965 г.) на форуме ЮНЕСКО крупнейшим теоретиком П. Ленграндом. В этой концепции им и была воплощена гуманистическая идея [9, с. 62].

Авторский коллектив данного исследования, в котором участвуют два специалиста, непосредственно исполняющих обязанности сотрудников учреждения УИС на штатной основе на территории Пензенской области, также включился в поиск путей внедрения принципа гуманизма в своей деятельности.

Выборка настоящего исследования ограничена рамками нашей компетенции: это сфера профессионального образования учащихся, студентов, взрослого населения, лиц с ограниченными способностями и др. Поэтому согласно заявленной теме в заголовке статьи, а также намеченным перспективам для дальнейшего изучения проблемы процесс исследования охватывает следующие аспекты, продекларированные Концепцией: поиск и использование новых форм и методов исправительного воздействия на осужденных, организационных механизмов и форм социальной и психолого-педагогической работы с осужденными.

Новые формы и методы исправительного воздействия на осужденных осуществляются нами через реализацию следующих организационно-методических и психолого-педагогических мер, направленных на:

-

«…обеспечение сбалансированности процессов сохранения и обновления количественного и качественного состава кадров, повышения их профессиональной компетенции;

-

проведение комплекса мероприятий по дальнейшему развитию структуры профессионального образования работников уголовно-исполнительной системы;

-

подготовку высококвалифицированных специалистов за счет перехода образовательных учреждений высшего профессионального образования Федеральной службы исполнения наказаний на бакалавриат как основной уровень профессионального образования;

-

повышение качества образовательных программ в области юриспруденции;

-

подготовку и переподготовку кадров с учетом дальнейшей дифференциации видов наказаний, повышения роли наказаний, альтернативных лишению свободы, пенитенциарной психологии и пенитенциарной медицины;

-

подготовку работников УИС, владеющих новейшими психологическими и педагогическими методиками и технологиями воздействия на поведение граждан в условиях изоляции от общества, в том числе и навыками работы с новыми телекоммуникационными системами;

-

проведение совместных стажировок, обучение персонала уголовно-исполнительной системы формам и методам работы с осужденными и лицами, содержащимися под стражей» [6].

Это те базовые направления на которые ориентируются сотрудники педагогического коллектива, формирующие профессиональные компетенции личного состава УИС, позволяющие повысить уровень своей квалификации и эффективно осуществлять социальную, психологическую, воспитательную и образовательную работу как на уровне России, так и на уровне международных стандартов обращения с осужденными. [1]

Интеграция профессионального образования в мировую образовательную систему предполагает обеспечение компетентностного подхода к подготовке специалистов уголовно–исполнительной системы наказаний службы (УИСН), что требует психолого-педагогической перестройки определенной части сотрудников этой службы, изменения педагогического стиля их работы, развития педагогического инновационного использования новых, современных технологий. И это логично, ибо компетентностный подход направлен на выполнение основной задачи образования – научить человека решению проблем в различных сферах жизнедеятельности в нестандартных ситуациях [1]. В контексте нашего исследования потребовалось уточнение категории субъекта исследования – из сотрудников службы исполнения наказаний выделена категория «младшего начальствующего состава» (далее – МНС). При формировании готовности сотрудников этой категории к профессионально-личностному развитию на компетентностной основе мы правомерно отнесли её к категории обучающихся - «взрослые».

Мы обращаем особое внимание к последнему уточняющему понятию – «взрослые». Это связано с тем, что: «в образовании взрослых, – как поясняет М.Т. Громкова, - исключительно важно понимание того, что на рынке происходит обмен произведенным продуктом: материальным, интеллектуальным, эмоциональным. Если педагогический процесс не упражняет в продуктивной деятельности, то упражняет в потребительстве. Потребительская позиция - главная проблема в адаптации к рыночным отношениям» [2, с. 409].

Не согласиться с автором этих строк мы не можем ни по каким соображениям: ни по чисто профессиональным, ни по этическим, ни по гуманным, ибо в современной действительности мы не можем утверждать, что наш «профессиональный продукт» обладает в достаточной степени важнейшими компонентами профессионального воспитания: «гуманизмом и экологической культурой». А если учесть, с каким контингентом приходится работать МНС, то проблема еще более усугубляется: у осужденных и лиц, находящихся под стражей, нравственно-эмоциональные чувства психологически деформированы, не стабильны, в любой момент могут стать источником эмоционального напряжения (эмоционального стресса). В итоге эмоциональный стресс осужденного или лица, находящегося под стражей, становится источником профессионального стресса воспитателя, блокирующим активность «в исполнительной фазе» [11, с. 97]. Одной из важных его характеристик является «направленность» развития стрессовой агрессии (на самого себя или подчиненных, воспитанников).

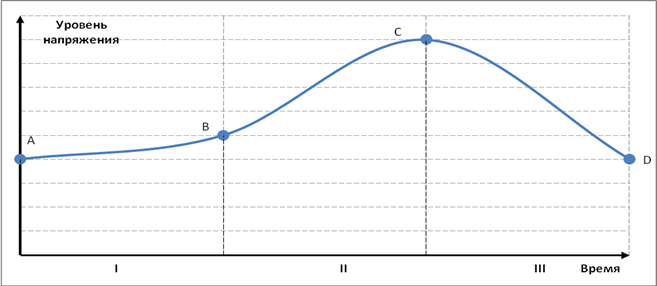

Выявляя динамику профессионального стресса человека (рис. 1), психологи утверждают, что у каждого человека существует «свой индивидуальный сценарий стрессового поведения <…> и он сам, имея развитую психотехнику личной саморегуляции» [10, с. 116-120], может регулировать свой стресс, применяя набор определенных правил.

Рис. 1. Динамика стрессового состояния человека:

I- первая стадия (ослабление самоконтроля);

II- вторая стадия (полная или частичная потеря эффективного и сознательного контроля);

III- третья стадия (остановка и возвращение к «самому себе, переживая чувство вины»).

Все перечисленные выше феномены современной действительности указывают на психолого-педагогический характер формирования образовательной среды в образовательном учреждении УФСИН, способной прививать готовность к профессионально-личностному развитию обучающихся в процессе получения профессионального образования.

Вопросам профессионального становления специалистов в педагогической литературе уделялось и уделяется достаточно большое внимание (С.Я. Батышев, В.И. Байденко, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Л.В. Ковтуненко, Н.В. Кузьмина, А.М. Новиков, П.Н. Новиков, Н.А. Селезнева, Ю.Г. Татур, В.Д. Шазриков и др.).

В конце ХХ века были выявлены основные тенденции развития всей системы профессионального образования. Так, в учебнике [9] выделены определяющие тенденции, это: непрерывность, интегративность, регионализация, стандартизация, демократизация, плюрализация образования и др.

Однако новое время обозначило в рамках модернизации образования и новые тенденции его развития: образование «через всю жизнь» вместо «образование на всю жизнь»; вхождение российской системы образования в Европейское содружество (Болонское соглашение); развитие компетентностного подхода; глобализация образования; инновации; нанотехнологии в образовании; интернет-технологии и др.

Важным аспектом для нашего исследования в традиционных и современных тенденциях развития системы профессионального образования является преемственность некоторых из них, например концепция «непрерывного образования».

Концепция непрерывного образования (автор П. Ленгранд, 1965 г.) реализуется как гуманистическая идея, ставящая в центр всех образовательных начал человека, которому следует создать условия для полного развития его способностей на протяжении всей жизни. По-новому рассматриваются этапы жизни человека: устраняется традиционное деление жизни на период учебы, труда и профессиональной дезактуализации. Понимаемое таким образом непрерывное образование означает продолжающийся всю жизнь процесс, в котором важную роль играет интеграция как индивидуальных, так и социальных аспектов человеческой личности и ее деятельности [9, с. 62].

Из этой концепции вытекает главный вывод, о котором заявлено в упомянутом выше учебнике: «путь к реформированию системы образования в нашей стране лежит через инновационную практику <…>, в которой <…> необходимо учитывать все имеющиеся тенденции, присущие процессу реформирования за рубежом» [9, с. 63].

Анализируя новые тенденции развития профессионального образования, видим, что они направлены на изменение целеполагания в обучении и воспитании, на усиление личностной ориентации содержания и технологий образования. Эти технологии направлены на созидание личности человека, его индивидуализацию, творчество и развитие.

Следовательно, функции профессионального образования весьма широкие: это обеспечение и самоопределение личности, саморазвития и профессиональной культуры, его профессиональной квалификации и компетентности.

Как утверждают Г.Д. Бухарова, Л.Н. Мазаева и М.В. Полякова, сегодня профессиональное образование выступает, пожалуй, единственной работоспособной технологической сферой, активно участвующей в становлении личности человека, сферой воспроизводства ее жизненных идеалов, проектов, а также их реализации. Оно становится приоритетной сферой не только накопления знаний и формирования умений и навыков, но и создания максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов; сферой трудовой занятости населения, прибыльных долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения капитала» [8, с. 154]. Из анализа тенденций развития профессионального образования мы видим, что понятие «профессиональное образование» тесно связано с понятием «профессиональная подготовка». И для нас важно выявить, как ими пользоваться в нашем исследовании: они тождественные или рядоположенные? Мы исходили из того, что и то и другое есть не что иное, как индивидуальная или общественная деятельность. Но, как отмечает известный психолог Б.Ф. Ломов, «… индивидуальная деятельность есть лишь составная часть деятельности общества, ясно, что и анализ ее должен начинаться <…> с изучения функций этой индивидуальной деятельности в системе общественной жизни» [7, с. 11]. По содержательному принципу Э.Ф. Зеер делит их на обучающую, воспитывающую и развивающую, состоящие из таких компонентов, как педагогические цели и задачи, педагогические взаимодействия (общение), контроль и оценка способов учения и преподавания [3, с. 425]. Указанные функции присущи терминам как «профессиональное образование», так и «профессиональная подготовка». В этом контексте теория и практика педагогической науки располагает огромным арсеналом исследований отечественных и зарубежных авторов, касающихся, в том числе, профессиональной деятельности сотрудников УИС. Эта деятельность направлена на снижение уровня негативных общественных явлений, ибо каждый сотрудник УИС должен (обязан) предвидеть возможные (негативные или позитивные) действия осужденных.

В этом контексте профессиональная компетентность МНС УИС по Пензенской области формируется и развивается не путем простого арифметического сложения знаний, умений и навыков, а путем интегрирования их в процесс реальной работы с осужденными. Она находится под постоянным контролем руководства Управления совместно с Уполномоченным по правам человека, Общественным советом при УФСИН по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы Пензенской области, Общественной наблюдательной комиссии, религиозными конфессиями. Ибо только специалисты, достигнувшие высокого уровня профессионально-коммуникативной компетентности, смогут обеспечить получение не только среднего, но и среднего специального (т.е. уже профессионального) или высшего профессионального образования осужденными, отбывающими наказания в учреждениях ФСИН.

Реализация поставленной цели (повысить квалификацию, профессиональную компетентность кадрового потенциала) достигается использованием дидактических средств материального и нематериального характера: теле- и радиорепортажи, печатные публикации, материалы на сайтах информационных агентств, читательские конференции и др.

Рецензенты:

Саломатин А.Ю., д.ю.н., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой «Теория государства и права и политология» ФГБОУ ВПО «Пенз ГУ», г. Пенза.

Сергеева С.В., д.п.н., профессор кафедры «Педагогика и психология высшей школы» ФГБОУ ВПО «Пенз ГТУ», г. Пенза.

[1]В каждой конкретной стране система общего и профессионального образования отражает национальные традиции и менталитет своего народа. Обращая взор в прошлое, можно сказать, что кадровая проблема в полиции обозначилась в России еще при Петре I. Решалась эта проблема в примитивной форме: чиновникам было предписано читать и перечитывать законы и распоряжения не менее одного часа ежедневно. Тюремный персонал ориентировался на нравственное религиозное воспитание. XIX век также не принес существенных изменений в реформировании судебной системы.

Из «великих реформ» последней трети XIX века, особенно судебных, наиболее демократичной была реформа 1864 года. Она стала отправной точкой для деятельности всех российских либеральных политических партий и XX века. Так, в исследованиях П.А. Калугина [5, с. 44-51] приведен сравнительный анализ включенности основных направлений реформирования судебной системы в программы либеральных политических партий России начала XX в. В поле зрения исследователя вошли три партии: Конституционно-демократическая партия, Партия демократических реформ и Партия мирного обновления. Из анализа видно, что программные документы всех трех партий, касающиеся реформирования судебной системы России, в основном совпадали, тем не менее не нашли поддержку у общества, находящегося в системном кризисе.

Да и после революции 1905-1907 гг. положение в этой сфере не улучшилось. Самодержавие не хотело устанавливать в России цивилизационную конституциональную монархию и укреплять гражданское общество. Так, анализируя эволюцию конституционных моделей США и России, А.Ю. Саломатин подчеркивает «неготовность самодержавия к демократии» в России словами: «Сложившаяся конституционная модель предусматривала доминирующую роль самодержавия при чрезвычайно слабом парламенте и еще более слабых политических партиях, не имевших массовой поддержки в преимущественно крестьянской стране» [12, с. 73-84]. Учреждения УИС времени советского периода также испытывали кадровый «голод» в силу отсутствия конкуренции при поступлении в учебные заведения этой системы. Тем не менее именно в этот период были сформулированы отдельные теоретические взгляды, идеи и представления по становлению и развитию профессиональных кадров в образовательных учреждениях УИС.