Решение задач стратегического развития российских регионов, должно как опираться на детальный анализ состояния региона, его социально-экономической системы, природного комплекса, так и базироваться на обоснованном прогнозе развития ситуации.

В целях систематизации разнообразных сведений о современном регионе нами разработана «концептуальная модель геопентакля», которая может быть использована для структурирования аналитической информации по конкретным регионам.

Концептуальная модель геопентакля лежит в основе представления об основных базовых факторах, развитие и взаимодействие которых отражает потенциал социально-экономического развития региона, возможности и ограничения его реализации, а также возможности раскрытия данного потенциала в направлении роста уровня сбалансированности и гармоничности развития региона.

В основе понятия «геопентакль» применены слова «гео» (земля, территория, то есть территория региона) и «пентакль» - фигура, образ из пяти углов (звезда, пентаграмма), каждый из них представляется одним из факторов, к которым отнесены: экономика, социум (население), инфраструктура, природа (окружающая среда), система власти. Эти факторы взаимосвязаны, влияют друг на друга (как непосредственно, например система власти на другие элементы, так и опосредованно) и образуют единую систему.

Отметим, что укрупненным аналогом геопентакля является геотрион, под которым Н.Д. Матрусов понимает триединую систему: «население - хозяйство - территория» [1, с. 28-29]. Вместе с тем, по нашему мнению, геотрион не охватывает всех значимых факторов, детерминирующих развитие региона (как позитивных, так и негативных).

Приведем определения некоторых понятий, используемых в концептуальной модели геопентакля.

Элемент геопентакля - наиболее общие факторы, в совокупности объединенные в единую систему и в целостности характеризующие потенциал региона и его развитие.

Основные параметры - наиболее значимые (позитивные, ценностно-привлекательные), устойчивые и измеримые характеристики элементов геопентакля.

Проблемы - любые факторы, препятствующие достижению обоснованных целей в развитии региона.

Ограничения - наличие факторов, ограничивающих или устанавливающих пределы для роста экономики, благосостояния населения и других позитивных факторов.

Риски - вероятность наступления тех или иных негативных событий 1, становящихся проблемами в тот момент, когда они происходят в реальности.

Для оценки факторов предложены следующие критерии.

E - эффективность реализации характеристик фактора.

D - положительная динамика характеристик фактора.

B - уровень сбалансированности характеристик фактора.

P - проблемность, препятствующая эффективности фактора.

R - уровень рисков и ограничений по фактору.

Шкала оценки: 1 - низкий уровень проявления фактора; 2 - ниже среднего - уровень проявления фактора; 3 - средний уровень проявления фактора; 4 - выше среднего - уровень проявления фактора; 5 - высокий уровень проявления фактора. Для параметров проблемности, рисков и ограничений (R, P) - шкала меняет полюса (то есть - 1 высокий уровень проявления риска; 5 - низкий и т.д.).

Причем для каждого региона (субъекта РФ) могут составляться специфические для местных условий параметры, проблемы, риски и ограничения. В таблице 1 представлены характеристики каждого из пяти элементов геопентакля.

Таблица 1.

Характеристика основных факторов, характеризующих элементы геопентакля, позволяющие структурировать информацию о состоянии регионов.

|

Элементы геопентакля |

Основные параметры |

Основные проблемы |

Риски и ограничения |

|

|

I. Экономика |

- ВРП на душу населения; - рост объемов произведенной и реализованной продукции в натуральном исчислении; - баланс ввоза - вывоза продукции; - вклад малого и среднего бизнеса в ВРП; - производительность труда в регионе; - доля инновационной продукции; - уровень монопрофильности экономики региона; - сбалансированность потребительского рынка; - возможности и использование туристско-рекреационного потенциала; - уровень инвестиционной привлекательности регионов |

- износ основных фондов и устаревшие технологии; - необоснованные инновационные инициативы («мода на инновации»); - недостаточность ресурсной базы; - монополизм крупных ресурсодобывающих компаний; - отток молодежи; - недостаточность развития сервиса, необходимого для развития туристско-рекреационного потенциала |

Риски: - высокая энергетическая и транспортная составляющая; - спад основного производства (промышленного или с/х); - депопуляция и миграционный отток трудоспособного населения; - недостаточность специальных технологий (например, северных). Ограничения: - отдаленность региона от центра, наличие труднодоступных территорий; - сезонные колебания полярного дня и ночи; - ресурсные ограничения региона |

|

|

II. Социум (население)

|

- уровень реальных доходов населения; - пространственная мобильность населения (как позитивная характеристика), миграционная прибыль населения; - уровень занятости; - уровень безопасности жизнедеятельности населения; - естественный прирост населения; - уровень образования населения; - снижение уровня преступности и экстремизма; - безбарьерная среда. - уровень гражданских инициатив (развития ТОСов [5], краудсорсинга и т.п.) |

- проблемы сохранения условий для жизнедеятельности коренных малых народов; - напряженность на рынке занятости; - негативные демографические тенденции |

Риски: - депопуляция и миграционный отток трудоспособного населения. Ограничения: - отсутствие привлекательной для жизнедеятельности населения среды |

|

|

III. Инфраструк- тура |

- уровень комплексирования отдельных отраслей инфраструктуры; - уровень внедрения КОТ в новых районах и поселениях; - уровень развития дорожно-транспортной системы; - уровень обеспечения населения жильем и коммунальными услугами; - уровень развития и обеспечения безопасности энергетики и других коммуникаций; - развитие банковско-финансовой и страховой сферы

|

- недостаточность комплексности отраслей инфраструктуры, действующих автономно; - уплотнительная застройка и другие стратегии строительства, ориентированного на извлечение прибыли; - износ оборудования и сетей; - отсутствие банковско-финансового и страхового сервиса, ориентированного на интересы региона; - неудовлетворительное состояние большинства дорог; - низкая плотность автодорожной сети |

Риски: - риск транспортного коллапса, энергетического блэкаута и других сбоев инфраструктуры; - риск роста неплатежей и кредитной зависимости предприятий инфраструктуры. Ограничения: - обширные территории с труднодоступными дл устойчивого развития объектами |

|

|

IV. Природа (окружающая среда) |

- сбалансированность природовосстановления и природопользования; - восстановление нарушенного ландшафта и биоценозной продуктивности возобновляемых ресурсов; - организация мало- и безотходного производства и производственного цикла; -рост доли применения «зеленых» (энергоэффективных) технологий (green building) в строительстве; - эффективность экологического мониторинга и экологических услуг (в том числе развитие экологического страхования); - позитивная динамика снижения загрязненности окружающей среды; - формирование экологического сознания населения (в первую очередь, детей) |

-загрязненность территории промышленными бытовыми отходами; - нарушения ландшафта и биоценозной продуктивности возобновляемых ресурсов; - низкий уровень экологической культуры должностных лиц и населения; - отсутствие экологического страхования

|

Риски: - риски природных и техногенных аварий и катастроф. Ограничения: - естественные ограничения (горы, водоемы, пустыни, тундра и т.д.), препятствующие транспортному сообщению и освоению территории |

|

|

V. Система власти |

- авторитетность и эффективность власти; - стабильность / нестабильность власти (частота смены региональных властных элит); - наличие и использование регламентированной оценки по конечным результатам; - уровень стратегирования; - уровень использования IT, развития «Электронного правительства»; - эффективность взаимодействия власти с бизнесом, экспертным сообществом и населением; - ориентация на баланс и гармонию в системе пяти элементов

|

- проблемы в организации эффективного аппаратного управления; - недостаточный уровень квалификации персонала государственной и муниципальной службы и готовности к работе в условиях инновационной экономики; - высокий уровень дублирования в деятельности подразделений исполнительной власти; - недостаточный уровень разграничения полномочий с федеральными структурами и с муниципалитетами; - низкий уровень регламентов деятельности |

Риски: - высокий уровень коррупции; - высокий уровень криминогенности ситуации; - риск терроризма, межэтнических и межконфессиональных конфликтов; - риск издержек монопрофильности экономики, требующий участия власти в разрешении проблем. Ограничения: - наличие сложных по управлению территориальных комплексов |

|

Примечание. При использовании метода построения геопентакля в режиме мониторинга отдельные оцениваемые параметры могут уточняться и дополняться.

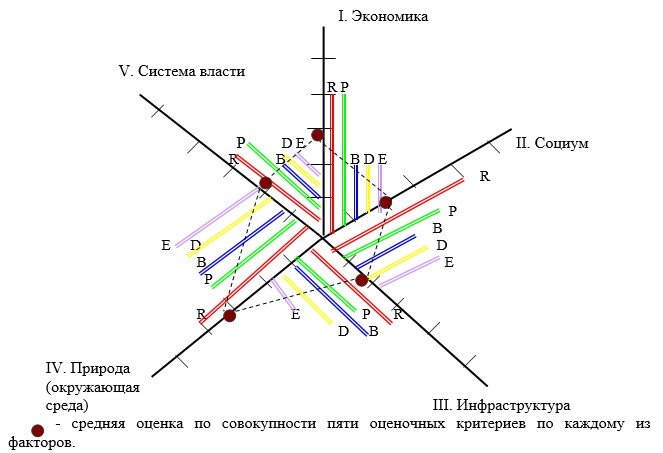

Представленный на рис. 1 геопентакль характеризует регион с уровнем сохранения окружающей среды выше среднего, со средним уровнем развития экономики и с характеристиками ниже среднего, относящимися к системе власти, инфраструктуре и к населению.

Рис. 1. Графический пример построения геопентакля региона.

Чем больше площадь полученной конфигурации геопентакля конкретного региона, тем более будет выраженной степень гармонизации социально-экономической системы региона. Отметим, что конфигурация геопентакля является динамической характеристикой, изменяется во времени в зависимости от развития отдельных факторов. Соответственно может быть построен геопентакль, оценивающий ситуацию в регионе за относительно длительный период (например, за 5-10 лет) или может быть оценен по текущему срезу, что позволяет использовать его в динамике, в режиме мониторинга.

К основным источникам сведений, используемых для оценки параметров конкретного геопентакля, относятся данные:

- государственной региональной статистики (сборники «Социально-экономическое положение России» и «Национальные счета России», выпускаемые Росстатом [2; 4]);

- оценки и рейтинги регионов и их исполнительной власти, публикуемые в правительственных сайтах России, а также независимыми экспертами;

- материалы агентства «Эксперт-РА», периодически публикуемые в журнале «Эксперт» [3];

- аналитическая информация, получаемая на основе методики контент-анализа данных Интернета; 2

- другая аналитическая и оценочная информация.

Такой объем информации, полученной из разных источников (отдельные параметры определялись путем сравнения данных, содержащихся в 7-8 источниках), позволяет повысить достоверность результатов оценивания и согласованность последующих оценок экспертов. Отметим, что по поводу источника данных из официальной статистики следует учитывать проблему запаздывания информации (например, сборники «Национальные счета России» выходят с опозданием на 1,5 - 2 года).

Следующим этапом работы является сведение информации, полученной из различных источников, и предоставление данной информации для работы группе экспертов, представляющих академическую и вузовскую науку в сфере региональной экономики.

Ниже в табличной форме (табл. 2) представлены обобщенные характеристики геопентакля регионов СЗФО, рассчитанные (за пятилетний цикл 2009-2013 гг.) с участием группы экспертов на основе применения метода «Форсайт» в январе 2014 г.

Таблица 2.

Итоговые оценки геопентакля регионов СЗФО, рассчитанные (за пятилетний цикл 2009-2013 гг.) с участием группы экспертов

|

№ |

Регион |

Средняя оценка экспертов по пяти элементам геопентакля |

||||||

|

I. Эконо-мика

|

II. Социум (население) |

III. Инфрастру- ктура |

IV. Природа (окружаю-щая среда) |

V. Система власти |

Общая оценка |

|||

|

оценка |

ранг |

|||||||

|

1 |

Ленинградская обл. |

4,2 |

4,2 |

3,1 |

3,3 |

3,5 |

18,3 |

2 |

|

2 |

Псковская обл. |

2,9 |

3,7 |

3,0 |

4,0 |

3,0 |

16,6 |

3-4 |

|

3 |

Новгородская обл. |

3,1 |

3,5 |

3,0 |

3,5 |

3,0 |

16,1 |

5 |

|

4 |

Архангельская обл. |

3,1 |

3,2 |

2,3 |

2,8 |

3,0 |

14,4 |

8 |

|

5 |

Республика Карелия |

2,7 |

3,0 |

2,1 |

3,3 |

2,5 |

13,6 |

10-11 |

|

6 |

Санкт-Петербург |

4,2 |

4,1 |

4,2 |

3,4 |

3,8 |

19,7 |

1 |

|

7 |

Республика Коми |

3,4 |

2,9 |

2,3 |

2,7 |

3,3 |

14,6 |

7 |

|

8 |

Калининградская обл. |

3,5 |

1,9 |

3,7 |

4,1 |

3,4 |

16,6 |

3-4 |

|

9 |

Вологодская обл. |

3,0 |

3,6 |

2,9 |

3,2 |

3,7 |

15,5 |

6 |

|

10 |

Мурманская обл. |

3,0 |

2,7 |

2,6 |

2,7 |

3,1 |

14,1 |

9 |

|

11 |

Ненецкий АО |

2,8 |

2,6 |

2,7 |

2,1 |

3,4 |

13,6 |

10-11 |

Примечание. Оценка по 5-балльной шкале с сопоставлением оценок отдельных субъектов СЗФО с общими данными регионов РФ.

Анализ таблицы 2 показывает, что наиболее высокая оценка параметров геопентакля по данным 2009-2013 гг. показал Санкт-Петербург (19,7). Вместе с тем дальнейший рост уровня гармонизации развития данного мегаполиса может обеспечиваться за счет более динамичного развития природоохранных технологий и дальнейшего совершенствования системы управления городов (взаимодействия регионального и муниципального управления, развития электронного правительства и т.п.). Вторым регионом идет Ленинградская область, резервы развития которой касаются в первую очередь формирования инфраструктуры (транспортной, энергетической и пр.) во взаимосвязи с учетом природных ограничений и рисков. Так же как и для Санкт-Петербурга, целесообразно принятие мер по совершенствованию взаимодействия региональной государственной власти и муниципальных образований.

В число относительно благополучных по уровню гармонизации основных параметров геопентакля попали также Калининградская и Псковская области. При этом основным резервом роста для Калининградской области является развитие человеческого капитала (1,9 - оценка социума). В Псковской области резервы роста отмеченных в модели геопентакля параметров касаются, в первую очередь, развития инфраструктуры (энергетики, плотности и качества автомобильных дорог), а также системы власти. Причем близкий профиль данному региону показывает Новгородская область.

К числу регионов, наиболее дисгармоничных в соответствии с концепцией геопентакля, можно отнести регионы, находящиеся в сложных природно-климатических условиях, включая Архангельскую и Мурманскую области и Ненецкий АО, где есть проблемы с развитием обеспечивающей территорию инфраструктуры и с сохранением природного комплекса, особенно в местах добычи и первичной переработки невозобновляемых ресурсов. Особенно тревожная ситуация представляется у приграничного региона - Республики Карелия, где почти все оцениваемые параметры ниже среднего уровня.

Таким образом, использование концептуальной модели геопентакля позволяет внести коррективы в систему стратегического управления развитием регионов, перейти к проблемно-ориентированному управлению, основанному на принципах гармоничности и сбалансированности.

Рецензенты:

Шихвердиев А.П., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории и корпоративного управления, ФГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», г. Сыктывкар.

Макаров А.Д., д.э.н., д.ю.н., профессор, профессор кафедры прикладной экономики и маркетинга Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург.

1 В данном случае рассматриваются только негативные риски.

2 Методика разработана совместно с доцентом кафедры ГМУ СПбГЭУ, к.э.н. Лубашевым Е.А.