Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает одно из ведущих мест среди причин заболеваемости и смертности населения, несмотря на очевидные достижения в области интервенционной кардиологии и появление новых лекарственных препаратов [1]. В настоящее время существует несколько групп фармакологических средств для лечения ИБС (бета-блокаторы, дезагреганты, нитраты, гиполипидемические средства). Для снижения частоты сердечных сокращений применяют b-адреноблокаторы. Механизм действия b-адреноблокаторов основан на связывании b1-адренорецепторов, расположенных в миокарде, сосудах, юкстагломерулярном аппарате почек, на молекулярном уровне это приводит к снижению эффективности работы аденилатциклазы и последующему закрытию f-каналов через уменьшение концентрации цАМФ. Развиваются следующие фармакологические эффекты b-адреноблокаторов: уменьшение силы и частоты сердечных сокращений, снижение потребности миокарда в кислороде, снижение артериального давления, снижение автоматизма синусового и атриовентрикулярного узлов; способствуют стабилизации лизосомальных мембран, угнетают агрегацию тромбоцитов, способствуют лучшей отдаче гемоглобина эритроцитами, повышая устойчивость клеток к ишемии. Однако у некоторых больных прием b-адреноблокаторов может вызвать ряд побочных эффектов: ухудшение течения хронической обструктивной болезни легких, гипотонию, нарушения половой функции, развитие синдрома отмены. Поэтому необходим поиск новых групп препаратов, влияющих на частоту сердечных сокращений и обладающих антиангинальной активностью, но необладающих побочными эффектами b-адреноблокаторов.

В этой связи особый интерес представляет новый класс лекарственных препаратов – If-ингибиторы. Этот препарат обладает способностью подавлять ионный ток If и замедлять ЧСС [2]. Ивабрадин уменьшает частоту генерации импульсов синусового узла, не влияя на продолжительность потенциала действия. Он действует специфически на f-каналы синусового узла и практически не влияет на другие ионные токи, что делает препарат селективным ингибитором ионного тока If.

Снижение ЧСС непосредственно предотвращает развитие ишемии как путем снижения потребности миокарда в кислороде, так и за счет увеличения его доставки вследствие относительного удлинения диастолы.

Несмотря на большое число исследований, проблема прогнозирования течения ИБС, в том числе для определения дополнительных показаний к хирургическому лечению, остается актуальной [2; 4].

Нагрузочные ЭКГ-тесты занимают лидирующее место среди всех методов диагностики ИБС по своей практической значимости, изученности и широте применения [3; 5].

Цель исследования

Оценить эффективность влияния ивабрадина, по сравнению с бета-блокатором, на толерантность к физической нагрузке у больных ишемической болезнью сердца.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследования было отобрано 64 больных ИБС (стабильной стенокардией I-III функционального класса), возраст пациентов от 45 до 74 лет. Диагноз стенокардии напряжения I-III ФК верифицирован по данным тредмил-теста, согласно рекомендациям Канадской ассоциации кардиологов, клинико-анамнестической характеристике. Обязательным условием включения пациента в исследование было наличие устойчивого синусового ритма и отсутствие значимой регургитации на митральном клапане по результатам ЭхоКГ. После определения исходных параметров обследованные пациенты были рандомизированы на 2 группы. Пациенты 1-й группы (32 человека) дополнительно к стандартной терапии (аспирин, статины, иАПФ, нитраты) в течение 12 недель получали бета-адреноблокатор бисопролол в дозе 5-10 мг/сут. Пациенты 2-й группы (32 человека) дополнительно к стандартной терапии в течение 12 недель получали If-ингибитор ивабрадин в дозе 5-7,5 мг 2 раза в сутки.

Нагрузочный ЭКГ-тест проводили на тредмиле Stress-Test ST-2001 (Нидерланды) с использованием модифицированного протокола Брюса (Mod. R. Bruce). При обсуждении показаний и противопоказаний к проведению нагрузочной ЭКГ-пробы руководствовались рекомендациями американской Коллегии кардиологов и американской Ассоциации сердца (АСС/АНА), относящимися к 1 классу.

За 2 дня до проведения тредмил-пробы больным отменяли бета-блокаторы и If-ингибитор, за 6-8 часов отменяли нитраты пролонгированного действия. Исследования выполнялись в утренние часы.

В исследование включали только больных с положительным нагрузочным ЭКГ-тестом на тредмиле:

- больные с типичным приступом стенокардии во время нагрузки;

- больные с появлением горизонтальной или косонисходящей депрессией или элевацией сегмента ST с амплитудой более 1 мм, локализующей в точке 0,06 мс от конца желудочкового комплекса, регистрировавшейся хотя бы в одном стандартном отведении, в течение или после прекращения нагрузки.

Нагрузочный ЭКГ-тест проводился в момент включения в исследование и после 12 недель лечения.

Показатели толерантности к физической нагрузке при пробе на тредмиле у больных 1-й группы до и после лечения отражены в таблице 1. В 100% случаев тест на тредмиле был положительным, воспроизводимость ишемии миокарда отмечалась во всех наблюдениях.

Таблица 1

Показатели толерантности к физической нагрузке по результатам нагрузочного теста на тредмиле у больных 1-й группы до и после лечения

|

Показатель |

До лечения |

Через 12 недель лечения |

D% |

р |

|

Общая продолжительность нагрузки, сек |

374,3±44,3 |

400,9±40,2 |

7,1 |

0,67 |

|

Максимально достигнутая нагрузка, ступень |

2,6±0,2 |

3,2±0,2 |

26,1 |

0,04 |

|

Исходная ЧСС, уд. мин |

83,8±2,8 |

76,3±2,2 |

-8,9 |

0,04 |

|

Исходное САД, мм рт. ст. |

133,2±2,7 |

126,0±2,4 |

-5,4 |

0,04 |

|

Исходное ДАД, мм рт. ст. |

84,0±1,4 |

80,7±1,3 |

-3,9 |

0,06 |

|

Максимально достигнутое САД, мм рт. ст. |

160,3±3,9 |

145,3±2,5 |

-9,4 |

0,04 |

|

Максимально достигнутое ДАД, мм рт. ст. |

92,0±1,8 |

87,8±1,2 |

-4,6 |

0,08 |

|

Объем выполненной внешней работы, МЕТ |

5,7±0,4 |

7,1±0,2 |

24,6 |

0,002 |

|

Степень депрессии ST, мм |

1,68±0,1 |

1,55±0,1 |

-7,7 |

0,05 |

|

Продолжительность восст. периода, мин |

265,5±14,6 |

225,13±13,3 |

-15,2 |

0,01 |

Терапия, основанная на бисопрололе, сопровождалась повышением объема выполненной нагрузки (на 24,6%, р=0,002), укорочением времени восстановления после нагрузки (на 15,2%, р=0,01). Общая продолжительность нагрузки несколько удлинялась, поскольку больной выполнял больший объем работы (3,2±0,2 ступени против 2,6±0,2 ступени). При этом отмечена антиангинальная эффективность бисопролола: степень депрессии сегмента ST на ЭКГ снизилась на 7,7% с 1,68±0,07 мм до 1,55±0,06 мм (р=0,05).

Показатели толерантности к физической нагрузке при пробе на тредмиле у больных 2-й группы до и после лечения отражены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели толерантности к физической нагрузке по результатам нагрузочного теста на тредмиле у больных 2-й группы до и после лечения

|

Показатель |

До лечения |

Через 12 недель лечения |

D% |

р |

|

Общая продолжительность нагрузки, сек |

399,4±37,8 |

505,1±42,0 |

26,5 |

0,02 |

|

Максимально достигнутая нагрузка, ступень |

2,2±0,2 |

3,5±0,2 |

59,4 |

0,01 |

|

Исходная ЧСС, уд. мин |

88,6±2,0 |

70,2±1,8 |

-20,8 |

0,002 |

|

Исходное САД, мм рт. ст. |

137,3±2,7 |

128,0±2,3 |

-6,8 |

0,01 |

|

Исходное ДАД, мм рт. ст. |

86,3±1,9 |

80,3±1,6 |

-7,0 |

0,02 |

|

Максимально достигнутое САД, мм рт. ст. |

160,7±2,8 |

147,8±1,9 |

-8,0 |

0,00001 |

|

Максимально достигнутое ДАД, мм рт. ст. |

96,2±2,1 |

90,3±0,9 |

-6,2 |

0,01 |

|

Объем выполненной внешней работы, МЕТ |

5,5±0,3 |

7,8±0,4 |

41,8 |

0,008 |

|

Степень депрессии ST, мм |

1,7±0,1 |

1,4±0,1 |

-15,4 |

0,04 |

|

Продолжительность восст. периода, мин |

325,5±34,5 |

206,4±13,3 |

-36,6 |

0,03 |

Исходно ишемические эпизоды смещения сегмента ST от изолинии при нагрузке были выявлены у всех больных. До лечения у больных 2-й группы толерантность к физической нагрузке была снижена, о чем свидетельствовали низкие значения максимально достигнутой ступени нагрузки, объема выполненной внешней работы, значительная продолжительность восстановительного периода, выраженный прирост САД и ДАД при нагрузке.

После лечения у больных 2-й группы наблюдались благоприятные изменения толерантности к физической нагрузке: повышение объема выполненной нагрузки происходило на 41,8% (р=0,008), максимально достигнутая ступень нагрузки возрастала с 2,2±0,2 до 3,5±0,2 на 59,4% (р=0,01). Общая продолжительность нагрузки удлинялась на 26,5% (р=0,02) за счет увеличения объема выполненной работы, а продолжительность восстановительного периода укорачивалась на 36,6% (р=0,03). Антиангинальная эффективность ивабрадина была высокой: степень депрессии сегмента ST на ЭКГ снизилась (р=0,04) с исходного уровня 1,7±0,08 до 1,4±0,09 мм.

Таким образом, терапия ивабрадином у больных ИБС сопровождалась как высокой антиангинальной эффективностью, так и повышением толерантности к физической нагрузке.

Показатели толерантности к физической нагрузке у больных двух групп отражены в таблице 3. После лечения у пациентов как под влиянием бисопролола, так и ивабрадина достоверно повышались амплитудные характеристики выполнения нагрузки на тредмиле (максимально достигнутая нагрузка и объем выполненной работы), укорачивалась продолжительность восстановительного периода, у пациентов второй группы достоверно повышалась общая продолжительность нагрузки (рис. 1).

Таблица 3

Динамика показателей толерантности к физической нагрузке у больных 1-й и 2-й групп

|

Показатель |

Группа больных |

Период наблюдения |

p |

|

|

Исходно |

12-я неделя |

|||

|

Общая продолжительность нагрузки, сек |

1-я (n=32) |

374,3±44,3 |

400,9±40,2 |

0,67 |

|

2-я (n=32) |

399,4±37,8 |

505,1±42,0 |

0,02 |

|

|

Максимально достигнутая нагрузка, ступень |

1-я (n=32) |

2,6±0,2 |

3,2±0,2 |

0,04 |

|

2-я (n=32) |

2,2±0,2 |

3,5±0,2 |

0,01 |

|

|

Объем выполненной внешней работы, МЕТ |

1-я (n=32) |

5,7±0,4 |

7,1±0,2 |

0,002 |

|

2-я (n=32) |

5,5±0,3 |

7,8±0,4 |

0,008 |

|

|

Продолжительность восст. периода, мин |

1-я (n=32) |

265,5±14,6 |

225,13±13,3 |

0,01 |

|

2-я (n=32) |

325,5±34,5 |

206,4±13,3 |

0,03 |

|

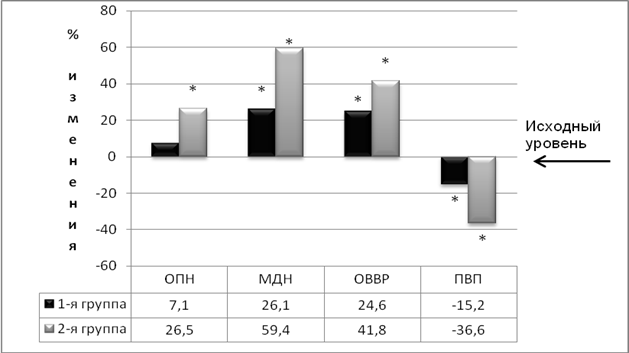

Однако, во 2-й группе прирост толерантности к нагрузке после лечения был выше. У пациентов 2-й группы по сравнению с 1-й группой прирост максимально достигнутой нагрузки (59,4% против 26,1%), объема выполненной внешней работы (41,8% против 24,6%) был выше, что привело к более выраженному удлинению общей продолжительности нагрузки (26,5% против 7,1%) (рис. 1). Кроме того, у больных 2-й группы укорочение продолжительности восстановительного периода превышало соответствующее изменение показателя в 1-й группе (36,6% против 15,2%) (рис. 1).

Рисунок 1

Рисунок 1. Изменение общей продолжительности нагрузки (ОПН), максимально достигнутой нагрузки (МДН), объема выполненной внешней работы (ОВВР), продолжительности восстановительного периода (ПВП) у больных 1-й и 2-й групп после лечения. * - достоверные отличия по сравнению с исходными величинами при p<0,05

Выводы

Установленная динамика показателей характеризовала повышение адаптации пациентов к физической нагрузке одновременно в двух группах.

Рецензенты:

Кастанаян А.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней № 2, ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Ростов-на-Дону.

Терентьев В.П., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней № 1, ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Ростов-на-Дону.