Современное развитие российской экономики проходит в русле общемировых трендов. В стране прогрессирует информационный сектор экономики и возрастает доля лиц, занятых предпочтительно интеллектуальным трудом.

Анализ показывает, что сегодня характер взаимосвязей объектов и субъектов меняется в зависимости от степени развитости государственных институтов в законодательной, правоохранительной сферах, развитости и стабильности бизнес-климата, что влечет за собой изменение типа рыночных отношений. Выбор стратегии формирования интеллектуального капитала предприятия зависит от того, на каком типе рынка это предприятие ведет свою производственно-хозяйственную деятельность. В зависимости от перечисленных признаков все рынки распределяются на [2]:

- нецивилизованный тип рынка, который доминировал в РФ в последнее десятилетие прошлого века. Законодательство не развито, правоохранительная деятельность государства не в состоянии изменить ситуацию. Сверхприбыль предприятие может получать только в случае скрытых нарушений законодательства;

- цивилизованный: доминирует в нашей стране в настоящее время. Законодательство в целом развито, но вопросы защиты прав интеллектуальной собственности требуют дальнейшей доработки. Получение предприятием сверхприбыли возможно только в случае регулярного своевременного вывода на рынок инновационных продуктов, посредством коммерциализации объектов интеллектуальной собственности;

- высокотехнологичный. В данном случае конкурентоспособность обеспечивается за счет улучшения рыночного законодательства, а также творческой деятельности ученых и новаторов данного производства. У производителей и продавцов уникальных товаров возникает на время право монополиста, что происходит в соответствии с законами и нормами частного права. Уникальные права на высокорезультативные решения оформляются и используются для постоянного получения сверхприбыли за счет непрерывного обновления товара. Высокотехнологичный рынок точно опирается на государственные и международные нормы правообладания интеллектуальным капиталом.

Специальным вопросом при анализе интеллектуального капитала стоит вопрос его структуризации. Так как интеллектуальный капитал является сложным и неоднородным хозяйственным ресурсом, этот вопрос на настоящий момент является дискуссионным.

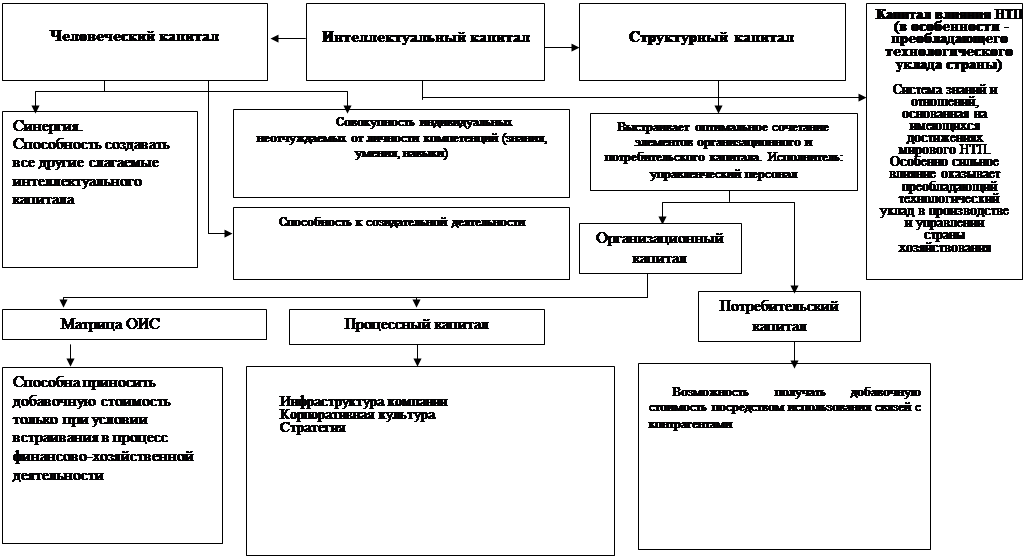

Первыми в отечественной науке данный вид капитала, не только как категорию, но и как структурированный рыночный ресурс, описали: Шаховская Л.С., Мухопад В.И., Иноземцев В.Т., Леонтьев Б.Б., Эскиндаров М.А. и другие ученые. Леонтьев Б.Б. дополнил и развил представленную в специальной литературе структуру интеллектуального капитала (ИК), введя новые понятия, определив статус клиентского капитала в структуре интеллектуального капитала и обозначив данную форму капитала как важное конкурентное преимущество предприятия. Структура интеллектуального капитала этим автором рассмотрена как система трех элементов в следующем виде: структурный капитал (не взаимосвязанная с конкретными сотрудниками система ресурсов предприятия, включающая торговые знаки, организационную структуру, базы данных, патенты, лицензии, электронные сети связи и пр.); клиентский капитал и организационный капитал. Организационный капитал, в свою очередь, включает в себя инновационный (лицензии, патенты и т.п.) и процессный капитал (новые производственные, информационные, управленческие технологии). Синергетическое взаимодействие перечисленных выше трех звеньев ИК обеспечивает конкурентоспособность корпоративной структуры в целом.

Представление о роли и месте человеческого капитала в интеллектуальном капитале предприятия дает известная модель Эдвинссона - сотрудника шведской компании «Skandia Value Scheme» [6]. Таким образом, в структуре интеллектуального капитала предприятия были выделены две крупные составные части: человеческий капитал и структурный капитал (торговые знаки, организационная структуру, базы данных, патенты, лицензии, электронные сети и прочие объективные факторы).

Таким образом, в структуре интеллектуального капитала (ИК) отдельно выделен важнейший элемент – человеческий капитал. Однако ранжирование по приоритетности структурных элементов ИК не приводится. Мы в вопросах формирования уровня интеллектуального капитала ставим на лидирующее место человеческий капитал, так как определяем, что созданные благодаря использованию человеческого капитала другие составляющие интеллектуального капитала формируются только посредством использования результатов интеллектуальной деятельности индивидов [3].

Кроме того, мы предлагаем в структуру интеллектуального капитала добавить еще одно важное слагаемое: капитал влияния НТП (преобладающего технологического уклада страны). Система знаний и отношений, основанная на имеющихся достижениях мирового НТП. Особенно сильное влияние оказывает преобладающий технологический уклад в производстве и управлении страны хозяйствования (рис. 1).

Рис. 1. Структура ИК с учетом введенного четвертого слагаемого: капитала влияния НТП. Макет – дизайн рисунка: [5]

Указанное слагаемое ИК оказывает свое воздействие, учитывая все предыдущие достижения, которые служат опорой последующим, и, кроме того, уровень научно-технического прогресса, свойственный данной эпохе, тоже оказывает свое синергетическое влияние в рамках фактора времени, позволяя сегодня заимствовать уже имеющиеся технические достижения.

Синергетическое взаимодействие всех составляющих интеллектуального капитала ведет к повышению конкурентоспособности деятельности субъекта.

В целях повышения уровня конкурентоспособности российского производственного предприятия необходимо в управляющую систему встраивать процесс управления его интеллектуальной собственностью. Конкурентные преимущества выпускаемой продукции и предприятия в целом сегодня определяются степенью вовлечения в хозяйственный оборот инновационноемких объектов интеллектуальной собственности.

Термин интеллектуальная собственность – юридический, который отражает права какого-либо лица на данный нематериальный актив. При этом способность объектов интеллектуальной собственности при их использовании генерировать добавленную стоимость не связана напрямую с процессом юридического оформления прав на данные результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. на приравненные к ним средства индивидуализации).

Все виды ОИС производственного предприятия могут быть сгруппированы по следующим классификационным признакам: технологические, технические и управленческие (в т.ч. маркетинговые).

При определении стратегии управления нематериальными активами предприятия и ОИС как составной частью нематериальных активов следует для начала грамотно выявить (в т.ч. так называемые неосязаемые) объекты ИС, идентифицировать их, определить их правовой статус, грамотно оформить вновь выявленные ОИС. В связи с этим настоятельно рекомендуется каждый год проводить инвентаризацию нематериальных активов предприятия. После этого необходимо определить эффективность использования «неосязаемых» нематериальных активов и выявить их дополнительные, не используемые (до этого времени) на предприятии возможности. На всех стадиях жизненного цикла предприятия с целью поддержания/повышения его конкурентоспособности постоянно циклически и непрерывно осуществляется управление (регулирование) всеми важнейшими составляющими системного потенциала: финансовым, инновационным, инвестиционным, производственным, кадровым и т.д.

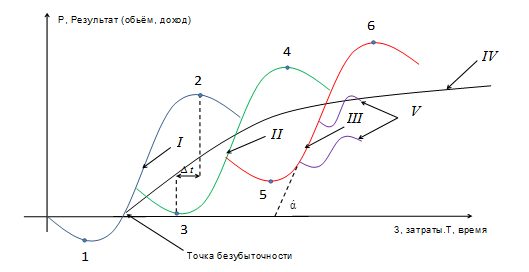

Стадии жизненного цикла предприятия (ЖЦП) на рисунке 2 изображаются в виде S-образной кривой; которая показывает зависимость издержек, появляющихся из-за улучшения качества товара и технологии, повышения эффективности инвестиций и управления.

I, II, III — линии жизненного цикла выпускаемых товаров; IV — линия жизненного цикла производственного предприятия; V — линии модернизации товара с добавлением/удалением «ненужных» функций;

1.3.5 — пределы, точки выхода интеллектуалоемких товаров на рынок;

2.4.6 — пределы, точки ухода товаров с исчерпанным ОИС с рынка;

∆ — технологический разрыв между максимизацией продаж товара, произведенного с использованием отработанной технологии, и запуском товара, произведенного с использованием обновленной (усовершенствованной) технологии;

ά — угол финансовой прибыльности.

Рис. 2. Взаимосвязь жизненных циклов выпускаемых товаров-продуктов и жизненного цикла производственного предприятия [1].

То, как будет выглядеть кривая IV , непосредственно зависит от своевременности вывода на рынок новых товаров на основе инновационноемких ОИС. Исходя из всего вышесказанного, мы предлагаем модель экономического развития (МЭР) предприятия связывать с охраной интеллектуальной составляющей процесса производства выпускаемой продукции. Охрану предлагаем осуществлять в зависимости из жизненного цикла продукции (ЖЦП): на первом этапе производится охрана товарных ОИС, далее - технологических ОИС и затем - управленческих ОИС. Все это дает возможность предприятию адаптироваться к условиям рынка, которые постоянно меняются.

Объекты интеллектуальной собственности определяют уровень инновационной наполненности продукции и степень достижения ею потребительских свойств, востребованных рынком. При этом управленческие ОИС определяют систему управленческого, производственного и финансового учета, маркетинговую тактику, специфицируются в режиме конфиденциальной информации (know-how) или авторского права. Также в режиме патентного права или авторского права специфицируются исключительные права на фирменное наименование, знаки обслуживания, логотип, товарный знак, которые проявляются как средство идентификации предприятия у потребителя [4].

Износ нематериальных активов контролируется путем начисления амортизации, при этом после патентных исследований находятся тенденции развития непосредственно данной отрасли, предполагается необходимый технический уровень товара и уровень технологического развития, определяется время перехода на выпуск нового интеллектуалоемкого продукта. Мы считаем, что данные изменения на предприятии должны происходить в согласовании с этапами ЖЦП. Известно, что система претерпевает изменения лишь тогда, когда нагрузки на систему превосходят некоторую границу. В связи с этим ее прежнее состояние уже имеет меньшую устойчивость, и система, можно сказать, входит в состояние нескольких каналов развития, в этом случае могут быть разные совокупности новых состояний.

Наивысший показатель рыночной стоимости предприятия выявляется при патентно-конъюнктурных исследованиях на базе выявленных тенденций развития данной отрасли, технического уровня рассматриваемого товара. S-образный характер зависимости связан с борьбой, которая вызвана конкуренцией на рынке.

Следовательно, зная о возможности влияния на длительность ЖЦТ того или иного фактора, стремясь достигнуть сбалансированного сочетания новых, развивающихся и зрелых товаров в процессе производства, предприятие может определить оптимальное количество разрабатываемых изделий и в конечном итоге необходимые технико-экономические показатели, характеризующие товарную политику.

То есть центральным звеном процесса управления уровнем конкурентоспособности производственного предприятия мы считаем построение эффективного механизма взаимодействия материальных активов предприятия и оптимально структурированного множества его нематериальных активов. Этот механизм мы определяем как ведущий сегодня фактор развития и модернизации производственных предприятий России в условиях рыночных отношений.

Выводы

Сегодня обеспечение конкурентоспособности отечественной промышленности немыслимо без осознания специфики постиндустриального общества: конкурентоспособность предприятия напрямую зависит от степени использования его инновационного потенциала, который зависит от рациональности использования интеллектуального капитала предприятия - специфического фактора производства, который имеет практически неисчерпаемый ресурс по качественным параметрам.

Рецензенты:

Ершов В.Ф, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет», г. Санкт-Петербург.

Вайсман Е.Д., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», г. Челябинск.

Библиографическая ссылка

Ксенофонтова Т.Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9473 (дата обращения: 17.11.2025).