Проведенные крупные популяционные исследования свидетельствуют, что у лиц с заболеваниями почек, а особенно, имеющих почечную недостаточность, риск сердечно-сосудистых заболеваний гораздо выше, чем в общей популяции. Снижение СКФ на 10 мл/мин ассоциируется с увеличением риска развития сердечно-сосудистых исходов на 20 % и смерти от любых причин на 33 % [5].

Высокая частота сердечно-сосудистых осложнений при ХПН дает основание рассматривать почечную недостаточность в качестве «васкулопатического состояния», которое под влиянием различных патогенетических механизмов вначале «формируется как функциональное расстройство, а затем трансформируется в органическую сердечно-сосудистую патологию» [6]. По современным представлениям процессы ускоренного атерогенеза формируются при патологии почек задолго до начала лечения гемодиализом и прогрессируют с момента начала заместительной почечной терапии [3]. В ряде исследований доказано влияние на состояние сердечно-сосудистой системы факторов, обусловленных уремией: синдром хронического системного воспаления, анемия, вторичный гиперпаратиреоз, гиперфосфатемия, оксидативный стресс, воздействие уремических токсинов [1, 2, 4, 7].

Цель исследования: выявление связи между «уремическими факторами» риска сердечно-сосудистых осложнений и процессами ремоделирования периферических сосудов в условиях хронической болезни почек.

Объекты и методы исследования. Для решения поставленных задач проведено клиническое и лабораторное обследование 100 человек, из них 84 пациента с хронической почечной недостаточностью в различных стадиях, находившихся на лечении в отделении нефрологии УХМАО-Югры «Окружная клиническая больница» г. Ханты-Мансийск в 2006–2010 гг. Группу сравнения представили 16 здоровых добровольцев. Среди обследованных мужчин – 41, женщин – 58; средний возраст – 38,37+11,84 лет. В изучаемой группе СКФ составила 38.69±31,6 мл/мин. Структура нозологии в исследуемых группах: гломерулонефрит – 71 (84,5 %), ХТИН – 10 (11,9 %), АРМВС – 3 (3,6 %).

Критериями включения в исследование явились: наличие нефропатии с нарушением азотовыделительной функции почек (повышение уровня креатинина крови более 1,4 мг/дл (123 мкмоль/л) и/или снижение скорости клубочковой фильтрации ниже 90 мл/мин/1,73м2, сохраняющееся в течение года) у лиц, старше 18 лет.

Критериями исключения из исследования явились: возраст младше 18 и старше 55 лет; наличие сахарного диабета I или II типов; наличие сердечно-сосудистой патологии, развившейся до начала почечной патологии; реноваскулярная гипертензия, наличие тяжелых соматических и психических заболеваний (в том числе стенокардии напряжения III и IV ФК и ХСН III и IV ФК (NYHA).

При обследовании у всех пациентов исследуемых и контрольной групп уровень гемоглобина (Нb) и гематокрит (Ht) определяли на гематологическом анализаторе «Beckman coulter». Уровень сывороточного железа (Fe) и общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) – с расчетом сатурации трансферрина (Sat Fe); креатинина (Сrea), фосфора (Phos), кальция (Ca), С-реактивного белка (CRP) определяли на аппарате «Beckman coulter synchron Clinical system CX4». Обследование проведено в стадии ремиссии основного заболевания. Ферритин определяли на аппарате Beckman coulter Access Immunoassay system». Уровни иПТГ и гомоцистеина определялись методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывалась по формуле Cockroft-Gault: СКФ=[(140 – возраст – вес (кг) -0,85 (для женщин)]/[72-креатинин сыворотки (мг/дл)], мл/мин. В соответствии с рекомендациями Национального почечного фонда США (NKF K/DOQI, 2002 г.) по уровню СКФ устанавливалась стадия хронической болезни почек (ХБП).

Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) определялся на аппарате Smart Dop 30 EX. Толщину комплекса интима – медиа (КИМ) брахио-цефальных сосудов (БЦС) измеряли на аппарате SEQUOIA-512. Всем больным выполняли ультразвуковую допплерографию общих сонных артерий с целью проведения количественной и качественной оценки состояния сосудистой стенки. Определяли толщину КИМ, также констатировали наличие атеросклеротических бляшек и/или кальцинатов в общих сонных артериях (ОСА).

Результаты обработаны с использованием методов непараметрической статистики с помощью пакетов статистических программ SPSS 16.0 for Windows. Для оценки нормальности распределения количественных признаков применялась визуальная оценка частотного распределения с последующей оценкой нормальности с использованием критерия асимметрии. Выборка считалась нормально распределенной, если уровень значимости для всех использованных критериев нормальности был р< 0,05. Для сравнения нескольких групп применялся однофакторный дисперсионный анализ. Для сравнения различий в двух группах использовался двухвыборочный критерий Стъюдента, если распределение в группах было нормальным.

При определении взаимосвязей между различными параметрами использовался корреляционный анализ. Непараметрический коэффициент парной корреляции Спирмена применялся для определения корреляции параметров, которые имеют неправильное распределение, а для параметров с нормальным распределением использовался коэффициент парной корреляции Пирсона. Различия между группами и корреляционные связи считались статистически значимыми при уровне значимости р < 0,05.

Результаты и обсуждение

В нашей работе мы исследовали вопросы эпидемиологии поражения сосудистого русла у больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН) и факторы, имеющие статистически значимую связь с сосудистым кальцинозом и атеросклерозом при ХПН (табл. 1).

Таблица 1

Общая характеристика пациентов исследуемой группы

|

Фактор |

Means |

Std.Dev. |

Фактор |

Means |

Std.Dev. |

|

возраст |

38,37 |

11,84 |

Hb |

113,32 |

23,68 |

|

пол |

0,41 |

0,49 |

Ht |

32,18 |

6,74 |

|

BSA |

1,79 |

0,23 |

Fe |

12,99 |

5,62 |

|

САД |

152,09 |

35,30 |

ОЖСС |

51,26 |

13,77 |

|

ДАД |

91,99 |

18,12 |

Sat Transf |

26,89 |

13,68 |

|

ПАД |

59,90 |

19,44 |

Ferritin |

253,85 |

165,62 |

|

ЧСС |

75,06 |

7,43 |

СРБ |

1,54 |

1,42 |

|

Crea |

0,56 |

0,45 |

Гомоцистеин |

17,17 |

15,74 |

|

Phos |

1,77 |

0,76 |

Alb |

34,00 |

6,59 |

|

Ca |

2,21 |

0,21 |

GFR |

38,69 |

31,60 |

|

PxCa |

3,87 |

1,66 |

PTH |

356,58 |

330,28 |

Выраженность ремоделирования артерий оценивали на основании увеличения толщины КИМ и изменения ЛПИ (табл. 2).

Таблица 2

Показатели КИМ и ЛПИ больных ХБП

|

Показатель |

Means |

Std.Dev. |

|

КИМ |

1,2 |

0,19 |

|

ЛПИ |

1,10 |

0,17 |

В нашем исследовании более чем у 1/3 из обследованных больных выявлено увеличение КИМ ОСА, кальциноз сосудов диагностирован в – 12 %. Инструментальное подтверждение наличия бляшек получено у 19 % больных. Таким образом, более чем у 35 % больных с додиализной стадией почечной недостаточности методом допплерографии сосудов выявлены признаки доклинической стадии атеросклероза.

Наличие увеличения толщины КИМ в сонных артериях прямо коррелировало с пульсовым артериальным давлением (ПАД), систолическим артериальным давлением (САД), уровнем креатинина, гомоцистеина. Выявлена отрицательная корреляция с показателем кальция. При анализе корреляционной связи толщины КИМ сосудов шеи наибольшая зависимость выявлена от показателей анемического синдрома (Ht r= -0,46, p<0,0001; Нв r= -0,40, p<0,0001;) и СКФ (r= -0,54, p<0,0001). Не выявлено зависимости от возраста и пола (табл. 3).

Таблица 3

Корреляция показателя толщины КИМ с параметрами гемодинамики, уремическими факторми риска у больных ХБП

|

|

r |

p |

|

возраст |

0,111 |

0,321 |

|

пол |

0,008 |

0,944 |

|

BSA |

-0,084 |

0,454 |

|

САД, мм рт.ст |

0,319 |

0,004 |

|

ДАД, мм рт.ст. |

0,263 |

0,017 |

|

ПАД, мм ртст. |

0,326 |

0,003 |

|

Crea |

0,264 |

0,017 |

|

Phos |

0,192 |

0,083 |

|

Ca |

-0,274 |

0,013 |

|

PхСа |

0,126 |

0,260 |

|

PTH |

0,136 |

0,225 |

|

Hb, г/л |

-0,399 |

0,001 |

|

Ht |

-0,456 |

0,001 |

|

Ferritin |

0,165 |

0,138 |

|

СРБ |

0,169 |

0,130 |

|

Гомоцистеин |

0,248 |

0,025 |

|

Alb |

-0,169 |

0,130 |

|

GFR |

-0,543 |

0,001 |

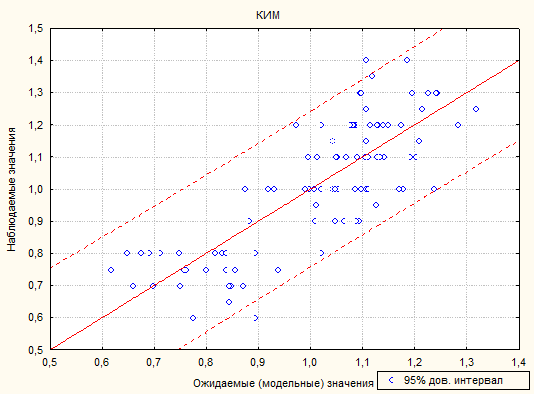

При проведении регрессионного анализа степень описания моделью процесса RI=0,64, при этом критерий Фишера р<0,00001, что говорит о достоверности модели (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость наблюдаемых и модельных значений переменной КИМ

Патологические изменения ЛПИ выявлены у 24 человек в исследуемой группе пациентов, при этом увеличение показателя (более 1,3) – в 15 % случаев, а снижение (менее 0,9) – в 9,5 %. При оценке факторов риска и процессов, патогенетически связанных с нарастанием жесткости артерий, в группе больных с додиализной стадией ХПН обнаружены прямые положительные достоверные связи между повышением ЛПИ и уровнем креатинина, гомоцистеина, СРБ, ферритина. Отрицательно коррелирует величина ЛПИ и показатель СКФ. Но наибольший коэффициент корреляции получен между ЛПИ и показателями фосфорно-кальциевого обмена (PхСа r= 0,64, p=0,0001; фосфор r= 0,57, p=0,0001) и иПТГ (r= 0,48, p=0,0001) (таб. 4).

Таблица 4

Корреляция показателя ЛПИ с параметрами гемодинамики, уремическими факторами риска у больных ХБП

|

|

r |

p |

|

возраст |

0,120 |

0,282 |

|

пол |

-0,158 |

0,156 |

|

BSA |

-0,223 |

0,044 |

|

САД, мм рт.ст |

-0,097 |

0,385 |

|

ДАД, мм рт.ст. |

-0,190 |

0,088 |

|

ПАД, мм ртст. |

0,008 |

0,943 |

|

ЧСС |

-0,225 |

0,042 |

|

Crea |

0,347 |

0,001 |

|

Phos |

0,570 |

0,001 |

|

Ca |

0,204 |

0,067 |

|

PхСа |

0,640 |

0,001 |

|

PTH |

0,483 |

0,001 |

|

Hb |

-0,130 |

0,243 |

|

Ht |

-0,156 |

0,162 |

|

Sat Transf |

-0,079 |

0,482 |

|

Ferritin |

0,327 |

0,003 |

|

СРБ |

0,227 |

0,041 |

|

Гомоцистеин |

0,361 |

0,001 |

|

СКФ |

-0,399 |

0,001 |

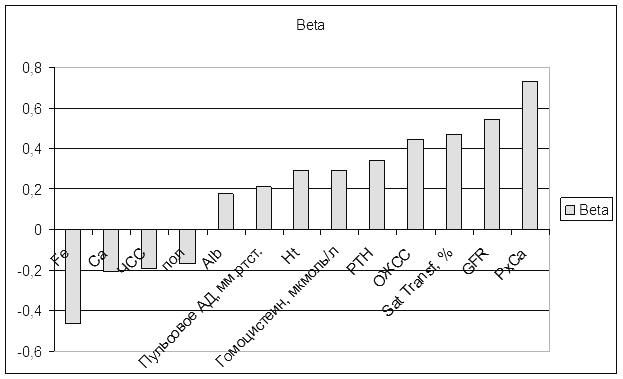

При проведении регрессионного анализа степень описания моделью процесса RI=0,55, при этом критерий Фишера р<0,0000001, что говорит о достоверности модели. Рассчитаны коэффициенты регрессии для наиболее коррелируемых с ЛПИ величин. Степень и направление влияния показателей гемодинамики и уремических факторов сердечно-сосудистых осложнений на ЛПИ представлены в диаграмме (рис. 2). Наибольшим влиянием обладают показатели фосфорно-кальциевого обмена и СКФ.

Рис. 2. Диаграмма, отражающая степень и направление влияния переменных на значения ЛПИ

Таким образом, получены достоверные данные о взаимосвязи уремических факторов риска с показателями, характеризующими состояние периферических артерий. Имеется достаточно оснований для постановки вопроса относительно широкого внедрения в алгоритм обследования пациентов с ХБП метода измерения ЛПИ и толщины КИМ как показателей, позволяющих на доклинической стадии выявить пациентов с гемодинамически значимой патологией артерий, повышенным риском наличия атеросклеротических поражений в коронарном бассейне, а также уточнить риски развития сердечно-сосудистых осложнений.

Выводы

1. При ХБП структурно-функциональные изменения периферических сосудов (увеличение ТИМ БЦС – 34,5 %, кальциноз БЦС – 12 %, патологические сдвиги ЛПИ – 28,6 %) регистрируются на додиализной стадии ХПН.

2. Частота выявления утолщения КИМ увеличивается при снижении СКФ, коррелирует с выраженностью анемического синдрома (r= -0,46, р< 0,0001).

3. Величина ЛПИ изменяется на ранних стадиях ХПН, параллельно нарушениям фосфорно-кальциевого обмена (РхСа r=0,64, p<0,001; ПТГ r=0,48, p<0,001).

Рецензенты:

Попова М. А., доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры», г. Сургут.

Гноевых В. В., доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней медицинского факультета Института медицины, экологии и физической культуры, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск.

Библиографическая ссылка

Пьянкина О.В., Татаринцев П.Б., Рагозин О.Н. ВЛИЯНИЕ УРЕМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕССЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8509 (дата обращения: 22.12.2025).