Введение

Доступность и достаточность медицинских ресурсов в борьбе с заболеваемостью костно-мышечной системы определяют уровень надлежащего качества медицинской помощи и эффективность лечебно-профилактических мероприятий[1, 2, 3]. С 2018 г. на территории Российской Федерации (РФ) запущен проект Национальной стратегии «Десятилетие детства», объявленный президентом В.В. Путиным. Его основной целью стали здоровьесбережение и оптимизация качества медицинской помощи, профилактика болезней и инвалидности среди детей и подростков [4].

Опорно-двигательные расстройства имеют широкую распространенность и занимают одно из ведущих мест в структуре первичной и общей заболеваемости как у взрослых, так и у детей. Данные нарушения приводят к ранней инвалидизации населения, прогрессирующей нетрудоспособности и большому экономическому ущербу, что определяет медико-социальную значимость проблемы [5, 6, 7].

Динамика заболеваемости болезнями костно-мышечной системы (КМС) детского населения в России в период 2015–2022 гг. имела волнообразное течение, и, если у подростков частота патологии демонстрировала незначительный прирост (2015 г. – 173,9‰, 2022 г. – 175,1‰), то у детей 0–14 лет имелся восходящий тренд распространенности (2015 г. – 4,9‰, 2020 г. – 81,1‰). В то же время 2020–2022 гг. знаменовались распространением пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и периодами ограничения в доступности медицинского обслуживания в плановой форме, что объективно привело к недостаточно полному уровню регистрации случаев и, возможно, более реальной негативной картине заболеваемости [8, 9, 10].

Изучение региональных особенностей организации травматолого-ортопедической помощи детям позволяет выявить те или иные недостатки, принять обоснованные управленческие решения, обеспечить регионально-специфический подход в соответствии с организационными особенностями субъекта РФ и достичь максимального эффекта в сохранении здоровья несовершеннолетних [11, 12].

Цель исследования: оценить уровень распространенности болезней и организации медицинской помощи детям с патологией костно-мышечной системы в Курской области.

Материалы и методы исследования

В исследовании использовались статистические данные ФГБУ «ЦНИИОЗ» Минздрава России: «Общая заболеваемость детского населения России» отдельно по Российской Федерации (РФ), Центральному федеральному округу (ЦФО) и по Курской области (КО) за период 2015–2022 гг. Статистическая обработка данных выполнялась с помощью MS Office-2016 (Word, Excel). Данные о заболеваемости в городской и сельской местности были дополнены в ходе выездного мероприятия группы сотрудников ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России в Курской области с целью проведения организационно-методических мероприятий, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи детскому населению по профилю «Травматология-ортопедия».

Результаты исследования и их обсуждение

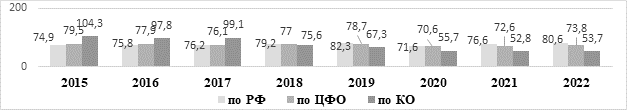

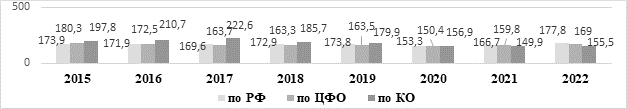

Курская область располагается на юго-западе России, граничит с территорией Украины и входит в состав ЦФО РФ. Общая численность детей и подростков на 1 января 2022 г. составила 204 924 человека. Распределение по возрастным группам было следующим: дети до 1 года – 4,3%, 1–6 лет – 31,8%, 7–14 лет – 48,9% и 15–17 лет – 15,0%. При этом доля городского детского населения в регионе выше (70,6%), чем в сельской местности (29,4%), что приближено к средним данным по России (74,4%). В период наблюдения в регионе отмечались низкие показатели воспроизводства населения и отрицательная динамика. В 2022 г. показатель рождаемости составил 7,5 на 1000 человек населения, что на 15,7% ниже данных по России (8, 9). Заболеваемость детей болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (КМС и СТ) в Курской области в период 2015–2022 гг. имела волнообразное течение и убывающий характер. Если в 2015 и 2016 гг. показатель общей заболеваемости детей 0–14 лет в регионе превышал значения по РФ в целом и ЦФО на 25%, то в 2018 г. эти значения сравнялись, а с 2020 г. уровень патологии стал отставать от показателей РФ и ЦФО, и в 2022 г. отставание составило уже 33,4%. В отношении подростков наблюдалась схожая ситуация: показатель общей заболеваемости в течение 2015–2017 гг. вырос на 11,1%, обгоняя показатели по РФ и ЦФО (в среднем на 18%). С 2018 по 2022 гг., напротив, частота заболеваемости стала ниже среднероссийских уровней (до 12,5%).

В целом за 8 лет распространенность патологии опорно-двигательного аппарата в регионе снизилась у детей 0–14 лет в 1,9 раза, у подростков 15–17 лет – в 1,3 раза (рис. 1, 2).

Рис. 1. Распространенность болезней КМС у детей 0–14 лет в Курской области

за 2015–2022 гг. (на 1000 населения соответствующего возраста)

Рис. 2. Распространенность болезней КМС у подростков 15–17 лет в Курской области за 2015–2022 гг. (на 1000 населения соответствующего возраста)

В 2022 г. в Курской области в структуре заболеваемости наиболее часто встречающимися стали следующие нозологические формы: дорсопатии, остеопатии и хондропатии, поражения суставов и болезни мягких тканей (табл. 1).

Таблица 1

Заболеваемость детей Курской области в зависимости от места проживания и возраста за 2022 г. (для детей первого года жизни – на 1000 родившихся живыми, для детей старше 1 года – на 10 тысяч населения соответствующего возраста)

|

Виды нозологических форм (код МКБ-10) |

ГОРОД |

СЕЛО |

||||||

|

0–1 |

1–6 |

7–14 |

15–17 |

0–1 |

1–6 |

7–14 |

15–17 |

|

|

артрозы (M15-19) |

0,00 |

0,00 |

5,8 |

16,5 |

0,00 |

0,00 |

4,3 |

9,4 |

|

другие поражения суставов (M20-25) |

149 |

303 |

281 |

70,5 |

33,8 |

79,8 |

49,3 |

20,8 |

|

системные поражения СТ (M30-36) |

0,00 |

0,00 |

29 |

14,5 |

0,00 |

0,00 |

4,3 |

1,8 |

|

дорсопатии (M40-54) |

0,00 |

4686 |

2768 |

1466 |

0,00 |

802 |

936 |

554,7 |

|

болезни мягких тканей (M60-79) |

0,00 |

34,6 |

34,8 |

29 |

0,00 |

10,8 |

26,1 |

11,3 |

|

поражения мышц (M60-63) |

0,00 |

25,9 |

58,4 |

43,5 |

0,00 |

7,2 |

13 |

8,5 |

|

поражения синовиальных оболочек и сухожилий (M65-68) |

0,00 |

77,9 |

29 |

29 |

0,00 |

18,1 |

10,1 |

11,3 |

|

другие поражения мягких тканей (М70-79) |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

1037 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

31,2 |

|

остеопатии и хондропатии (M80-94) |

0,00 |

181 |

1094 |

116 |

0,00 |

10,8 |

13 |

44,4 |

|

нарушения плотности и структуры кости (M80-85) |

0,00 |

0,00 |

2,9 |

24,8 |

0,00 |

0,00 |

1,4 |

9,4 |

|

другие остеопатии (М86-90) |

0,00 |

43,3 |

5,8 |

2 |

0,00 |

7,2 |

0,00 |

0,00 |

|

– хондропатии (M91-94) |

0,00 |

199,2 |

214,7 |

134,8 |

0,00 |

25,4 |

139 |

44,4 |

|

– другие нарушения КМС и СТ (М95-99) |

0,00 |

0,00 |

98,6 |

43,5 |

0,00 |

0,00 |

27,5 |

10,4 |

Как в городской, так и в сельской местности дорсопатии, остеопатии и хондропатии, другие поражения суставов преобладали у детей в возрасте 1–6 лет и 7–14 лет. При этом детям в городской местности диагнозы были поставлены при нахождении детей в более ранней возрастной группе, чем в селе. У детей 1–6 лет чаще диагностировали другие поражения суставов (M20-25), поражения синовиальных оболочек и сухожилий (M65-68), другие остеопатии (М86-90). Среди подростков наиболее часто регистрировались артрозы (M15-19), системные поражения соединительной ткани (M30-36) и нарушения плотности и структуры кости (M80-85). Эти показатели отражают тенденцию увеличения с возрастом статичного образа жизни и снижения уровня физической подготовки, а разница между городом и селом до 3–4 раз в пользу первого возникает вследствие разнородности ресурсных мощностей здравоохранения.

В структуре заболеваемости детей врожденными аномалиями развития и деформациями костно-мышечной системы преобладали врожденные деформации бедра, являющиеся ведущими факторами инвалидизации несовершеннолетних (табл. 2). При этом среди детей городской и сельской местности наиболее высокие показатели с данным видом аномалии развития отмечались в возрастной группе 7–14 лет.

Таблица 2

Частота врожденных аномалий и деформаций костно-мышечной системы у детей Курской области в зависимости от места проживания и возраста за 2022 г. (для детей первого года жизни – на 1000 родившихся живыми, для детей старше 1 года – на 10 тысяч населения соответствующего возраста)

|

Виды нозологических форм (Код МКБ): |

Город |

Село |

||||||

|

0–1 |

1–6 |

7–14 |

15–17 |

0–1 |

1–6 |

7–14 |

15–17 |

|

|

Врожденные деформации бедра (Q65) |

471 |

86,6 |

487,5 |

14,5 |

124 |

65,3 |

168,4 |

10,4 |

|

Врожденные деформации стопы (Q66) |

44,8 |

0,00 |

2,9 |

0,00 |

22,5 |

0,00 |

1,4 |

0,00 |

|

Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки (Q67) |

0,00 |

0,00 |

165,4 |

22,8 |

0,00 |

0,00 |

55,1 |

10,4 |

|

Другие врожденные костно-мышечные деформации (Q68) |

59,8 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

8,4 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

Полидактилия (Q69) |

82,2 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

45,1 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

Синдактилия (Q70) |

82,2 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

19,7 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность (Q71) |

29 |

17,3 |

0,00 |

0,00 |

8,4 |

14,5 |

0,00 |

0,00 |

|

Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность (Q72) |

14,9 |

8,6 |

0,00 |

0,00 |

2,8 |

3,6 |

0,00 |

0,00 |

|

Другие врожденные аномалии конечности (Q74) |

22,4 |

8,6 |

0,00 |

0,00 |

5,6 |

7,2 |

0,00 |

0,00 |

|

Врожденные аномалии позвоночника и костей грудной клетки (Q76) |

22,4 |

17,3 |

0,00 |

0,00 |

8,4 |

7,2 |

0,00 |

0,00 |

|

Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (Q77) |

0,00 |

86,0 |

66,7 |

14,5 |

0,00 |

32,6 |

29 |

7,5 |

|

Другие остеохондродисплазии (Q78) |

22,4 |

25,9 |

0,00 |

0,00 |

5,6 |

7,2 |

0,00 |

0,00 |

На втором месте по частоте находились врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки, показатели по которым регистрировались у детей только в группах 7–14 и 15–17 лет. Столь поздняя диагностика свидетельствует о низком уровне ранней верификации и недостаточном охвате профилактическими осмотрами детей в предшествующих возрастных группах 0–1 и 1–6 лет.

Одновременно стоит отметить диагностирование врожденных аномалий пальцев до 1 года и более продолжительное распознавание дефектов, укорачивающих верхнюю и нижнюю конечность, пороков развития позвоночника и костей грудной клетки и других аномалий конечностей (в течение первых шести лет). При этом наиболее поздняя диагностика наблюдалась в отношении остеохондродисплазии с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника (после 1 года).

Численность детей-инвалидов в Курской области в динамике ежегодно росла. На 1 января 2022 г. численность всех детей-инвалидов в регионе составила 5962 человека, а темп прироста за 6 лет – 16,7%. Возрастная структура детской инвалидности была следующей: 0–3 года – 9,8% (560 детей), 4–7 лет – 23,8% (1368), 8–14 лет – 46,3% (2654), 15–17 лет – 20,1% (1156).

Первичная инвалидность в 2022 г. у детей в целом составила 27 человек на 10 000 населения. При этом инвалидизация несовершеннолетних с врожденными аномалиями развития была на 3-м месте, а с костно-мышечными нарушениями – на 5-м месте по частоте (15,0% и 5,0% от всех патологий). Как в городской, так и в сельской местности в возрастной структуре по данному профилю инвалидности превалировала категория детей 1–6 лет, 7–14 и 15–17 лет (табл. 3).

Таблица 3

Возрастная структура инвалидности детей Курской области по профилю «Травматология и ортопедия» в 2022 г. (для детей до 1 года на 1000 родившихся живыми, для детей старше 1 года – на 10 тыс. населения соответствующего возраста)

|

Уровень инвалидизации детского населения |

Город |

Село |

||||||

|

0–1 |

1–6 |

7–14 |

15–17 |

0–1 |

1–6 |

7–14 |

15–17 |

|

|

7,4 |

225,2 |

159 |

70,5 |

2,8 |

65,3 |

26,1 |

16 |

|

Вероятными причинами поздней диагностики и установления инвалидности по костно-мышечным расстройствам являются недостаток кадров амбулаторно-поликлинического звена и низкая обращаемость пациентов раннего возраста к ортопеду в связи с отказом посещения детских садов, низкий охват диспансеризацией неорганизованных детей, а также дебют многих симптомов при формировании двигательных навыков и росте внешних факторов риска.

Заключение. Курская область имеет низкие показатели плотности детей и рождаемости, с преобладанием городского населения. Заболеваемость костно-мышечными расстройствами имела средний уровень и нисходящий тренд, а инвалидность, напротив, росла. В структуре заболеваемости превалировали дорсопатии, а среди аномалий развития – врожденные деформации бедра. В городской местности нарушения регистрировались чаще и в более ранних возрастных группах. Выявлено позднее диагностирование таких врожденных аномалий, как деформация бедра, дефекты развития позвоночника и грудной клетки и остеохондродисплазии. При этом инвалидность по костно-мышечным расстройствам замыкала пятерку причин и устанавливалась чаще детям в 1–6 и 7–14 лет. Выявленные особенности свидетельствуют о необходимости повышения квалификации кадров и расширения охвата профилактическими осмотрами травматологом-ортопедом детей 1, 3 и 12 месяцев жизни.

Библиографическая ссылка

Кокушин Д.Н., Виссарионов С.В., Соколова В.В. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РФ (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33791 (дата обращения: 11.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33791