Аксиальные грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (АГПОД) занимают 3-е место среди патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), отмечаются более чем в 90% случаев диафрагмальных грыж и выявляются у 30–40% населения стран Европы и США [1, 2, 3]. При этом 25% больных требуется непрерывный прием лекарств, а 15% пациентов нуждаются в оперативном лечении [4, 5, 6]. В России этот показатель по разным данным колеблется от 2,5 до 33% [7, 8, 9]. Считается, что основным проявлением АГПОД является гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР). Однако у пациентов с данной патологией имеются и другие жалобы, симптомы, такие как быстрое насыщение, тошнота, рвота, вздутие, боль в эпигастрии, которые в литературе часто указывают как абдоминальные внепищеводные проявления ГЭР [7, 8, 9]. Основой этих проявлений ГЭР ряд авторов считают нарушение моторики желудка и кишечника [9; 10, с. 188].

Все причины нарушения моторно-эвакуаторной функции (МЭФ) у больных с АГПОД условно можно разделить на внутри- и внепищеводные. Основной причиной дисфагий при АГПОД является стенозирующий рефлюкс-эзофагит (РЭ) с развитием панэзофагита, рубцовой стриктуры пищевода, рубцово-воспалительных изменений в окружающих пищевод тканях и ветвях вагуса [5, 7]. Из внепищеводных причин выделяют повреждение блуждающего нерва при избыточном перемещении абдоминального отдела пищевода и кардии, отек и сдавление окружающих пищевод и кардию анатомических структур при расширении пищеводного окна диафрагмы [11].

По данным В.Л. Кашина-Ярмак и соавторов, у пациентов с АГПОД отмечается снижение МЭФ желудка с ослаблением желудочной моторики, гастростазом и повышением внутрижелудочного давления, а также снижением тонуса нижнего пищевого сфинктера [12].

В литературе имеются единичные работы по электрофизиологической оценке моторики ЖКТ у больных с АГПОД методами электрогастрографии и периферической электрогастроэнтерографии (ПЭГЭГ), которые указывают на наличие гипокинеза желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) с одновременным замедлением антродуоденальной и дуоденоеюнальной пропульсии с явлениями гастростаза и дуоденостаза, а также патологических рефлюксов в виде сочетания дуодено-гастрального рефлюкса (ДГР) и ГЭР [1, 2, 3]. Однако до настоящего времени не изучены нарушения моторики ЖКТ в зависимости от величины АГПОД, отсутствует комплексная оценка моторики всех отделов ЖКТ у этих пациентов. При оценке результатов выполненных исследований не применялись современные методы многомерного статистического анализа с математическим моделированием данных исследования, что не позволяет выполнить комплексную оценку изменений моторики ЖКТ у этих пациентов.

Цель исследования – изучить моторику ЖКТ у больных с АГПОД путем оценки у них электрофизиологических показателей ПЭГЭГ.

Материалы и методы исследования

В исследование были включены 100 пациентов с АГПОД. Все пациенты были условно разделены на две группы: с «малыми» (57 человек) и «большими» (43 человека) АГПОД [2, 3].Сравнительную оценку с контрольной группой проводили как во всей группе пациентов с АГПОД, так и в группах пациентов с «малыми» и «большими» АГПОД. Контрольную группу составили 22 здоровых человека.

Регистрация электрофизиологических показателей моторики ЖКТ у больных с АГПОД производилась при помощи отечественного оборудования «Гастроскан ГЭМ» производства НПП «Исток-Система» (г. Фрязино).

В каждой из анализируемых групп авторы рассчитывали среднее значение (М) и стандартную ошибку среднего (m) для всех показателей ПЭГЭГ. Проверку данных на нормальность распределения проводили с использованием критерия Колмогорова–Смирнова. Для проверки однородности дисперсий между группами применял тест Levene [7]. Для сравнения количественных данных между независимыми группами применяли непараметрический U-критерий Манна–Уитни.

В исследовании также был использован метод дискриминантного анализа (ДА) для выявления параметров, способных разграничить исследуемые группы. Этот метод включал пошаговое добавление характеристик в модель и последующую оценку их вклада в вероятность точного разделения групп.

Результаты исследования и их обсуждение

У больных с «большими» и «малыми» АГПОД выявлено статистически значимое по сравнению с контрольной группой повышение тощаковых (до 31,52 мВ) и стимулированных (до 57,8 мВ) значений суммарной электрической активности (ЭА) ЖКТ (Ps, мВ), в основном за счет повышения показателей ЭА желудка (табл. 1). Отмечено статистическое значимое снижение (p<0,05) процентного вклада стимулированных показателей подвздошной кишки (Pi/Ps, %) в суммарную ЭА ЖКТ. Снижение стимулированного коэффициента соотношения P(i)/P(i+1) желудок/ДПК указывало на дискоординацию работы желудочно-дуоденального перехода. Также отмечено увеличение перистальтической активности желудка, ДПК, тощей, подвздошной и толстой кишки после стимуляции по сравнению с контрольной группой (Критм) (табл. 1).

Таблица 1

Электрофизиологические показатели моторики ЖКТ по данным ПЭГЭГ у больных с АГПОД

|

Показатели ПЭГЭГ |

Значения показателей ПЭГЭГ |

||||

|

Контрольная группа |

АГПОД |

P |

|||

|

Ps (мВ) |

Базал. |

10,63±2,13 |

31,52±0,51

|

p<0,05 |

|

|

Стим. |

14,95±2,78 |

57,82±0,62

|

p<0,05 |

||

|

Pi/Ps (%) |

Желудок |

Базал. |

28,60± 4,99 |

32,23±0,81 |

p>0,05 |

|

Стим. |

30,7± 7,4 |

33,54±0,95 |

p>0,05 |

||

|

ДПК |

Базал. |

3,1± 1,27 |

2,39±0,54 |

p>0,05 |

|

|

Стим. |

3,7± 1,6 |

2,51±0,82 |

p>0,05 |

||

|

Тощая кишка |

Базал. |

9,7± 4,5 |

4,96±0,49 |

p>0,05 |

|

|

Стим. |

10,9± 4,03 |

5,64±3,23 |

p>0,05 |

||

|

Подвзд. кишка |

Базал. |

18,07± 5,24 |

13,8±0,82 |

p>0,05 |

|

|

Стим. |

19,5± 3,9 |

13,48±0,72 |

p<0,05 |

||

|

Толстая |

Базал. |

40,3± 9,6 |

46,49±0,70 |

p>0,05 |

|

|

Стим. |

34,9± 6,9 |

43,81±0,92 |

p>0,05 |

||

|

P(i)/P(i+1) |

Желудок/ДПК |

Базал. |

12,53± 7,04 |

11,51±0,35 |

p>0,05 |

|

Стим. |

12,59± 9,8 |

8,81±2,92 |

p<0,05 |

||

|

ДПК/Тощая кишка |

Базал. |

0,39± 1,12 |

0,64±0,25 |

p>0,05 |

|

|

Стим. |

0,42± 1,12 |

0,76±0,05 |

p>0,05 |

||

|

Тощая/Подвзд. |

Базал. |

0,54± 1,15 |

0,52±0,01 |

p>0,05 |

|

|

Стим. |

0,57± 1,16 |

0,49±0,04 |

p>0,05 |

||

|

Подвзд./Толстая |

Базал. |

0,64± 0,36 |

0,60±0,24 |

p>0,05 |

|

|

Стим. |

0,76± 0,307 |

0,76±0, 007 |

p>0,05 |

||

|

Kритм |

Желудок |

Базал. |

4,68± 1,38 |

10,38±0,60 |

p>0,05 |

|

Стим. |

5,6± 2,26 |

13,16±0,57 |

p<0,05 |

||

|

ДПК |

Базал. |

1,16± 0,4 |

3,12±0,84 |

p>0,05 |

|

|

Стим. |

1,4± 0,74 |

4,93±0,28 |

p<0,05 |

||

|

Тощая кишка |

Базал. |

2,29± 0,88 |

4,68±0,71 |

p>0,05 |

|

|

Стим. |

2,75± 1,4 |

6,69±0,55 |

p<0,05 |

||

|

Подвзд. кишка |

Базал. |

2,97± 1,09 |

6,43±0,48 |

p>0,05 |

|

|

Стим. |

3,53± 1,58 |

9,82±0,95 |

p<0,05 |

||

|

Толстая кишка |

Базал. |

7,47± 2,3 |

10,81±0,725 |

p>0,05 |

|

|

Стим. |

8,17± 3,61 |

21,91±0,83 |

p<0,05 |

||

Примечание: 18 Шагов, переменных в модели 23, число групп – 2. Лямбда Уилкса: 0,03501 approx. F (60,192)=4,3851; p< 0,00001

Таким образом, характерными для всех больных с АГПОД особенностями моторики ЖКТ были: изменения, присущие гиперкинетическому типу моторики ЖКТ с явлениями дискоординации антродуоденального перехода и нарушением рефлекторных связей отделов ЖКТ, что проявлялось нарушением нейрорефлекторной гастроколитической стимуляции моторики толстого кишечника.

В ходе ДА выявлено 8 статистически значимых показателей ПЭГЭГ, дискриминирующих исследуемые группы (табл. 2). Прогностическая точность полученной математической модели (ММ) составила 95,31%.

Таблица 2

Дискриминирующие признаки

|

Показатели |

Лямбда Уилкса |

Частичная лямбда |

F- статистика (1,20) |

p |

Tolerance |

1-Toler. (R-Sqr.) |

|

Ps базальный |

0,004517 |

0,888745 |

5,6332 |

p<0,05 |

0,068668 |

0,931332 |

|

Ps стимул. |

0,010626 |

0,421086 |

34,3703 |

p<0,05 |

0,010084 |

0,989916 |

|

Pi желудок баз. |

0,009719 |

0,460382 |

29,3028 |

p<0,05 |

0,021023 |

0,978977 |

|

Pi желудок стим. |

0,007870 |

0,568571 |

18,9699 |

p<0,05 |

0,031391 |

0,968609 |

|

Pi ДПК стим. |

0,017972 |

0,223357 |

156,4714 |

p<0,05 |

0,003354 |

0,996646 |

|

Pi тощая кишка стим. |

0,006025 |

0,666280 |

22,5392 |

p<0,05 |

0,015320 |

0,984680 |

|

Критм. подвзд.к-ка баз. |

0,042818 |

0,381846 |

46,9468 |

p<0,05 |

0,166344 |

0,833656 |

|

Критм. толст. к-ка баз. |

0,023049 |

0,709354 |

11,8823 |

p<0,05 |

0,236870 |

0,763130 |

Примечание –15 переменных в модели (8 статистически значимых); число групп – 2, группирующий признак – группа; Лямбда Уилкса – 0,09014; F – статистика (39,120)=3,5452; p<0,00001

У пациентов с МАГПОД в сравнении с контрольной группой выявлено статистически значимое (p<0,05) повышение стимулированных значений суммарной ЭА ЖКТ (Ps, мВ), стимулированных и базальных значений ЭА желудка, стимулированных значений ЭА ДПК и стимулированных значений тощей кишки и подвздошной кишки (Pi, мВ). Также выявлены статистическое значимое повышение (p<0,05) процентного вклада тощаковых показателей ДПК (Pi/Ps, %) в суммарную ЭА ЖКТ и снижение вклада базальных значений подвздошной и толстой кишки. Повышение тощакового коэффициента соотношения P(i)/P(i+1) желудок/ДПК и повышение базальных и стимулированных коэффициентов ДПК / тощая кишка указывало на дискоординацию работы желудочно-дуоденального перехода. Также отмечено увеличение стимулированной перистальтической активности желудка, ДПК, тощей кишки, подвздошной и толстой кишки в сравнении с контрольной группой

В ходе ДА выявлено 7 показателей, дискриминирующих исследуемые группы (табл.3). Точность распределения пациентов в соответствующие группы по результатам ДА составила 100,0%.

Таблица 3

Дискриминирующие показатели

|

Показатели |

Лямбда Уилкса |

Частичная лямбда |

F- статистика (1,20) |

p |

Tolerance |

1-Toler. (R-Sqr.) |

|

Pi /Ps жел. стим. |

0,043411 |

0,159731 |

73,64745 |

p<0,05 |

0,018699 |

0,981302 |

|

Pi /Ps ДПК баз. |

0,010395 |

0,667077 |

6,98709 |

p<0,05 |

0,302167 |

0,697833 |

|

Pi /Ps тол. к-ка стим. |

0,017289 |

0,401074 |

20,90626 |

p<0,05 |

0,125690 |

0,874310 |

|

Р(i)/Р(i+1) жел./ДПК стим. |

0,023555 |

0,294376 |

33,55814 |

p<0,05 |

0,011647 |

0,988353 |

|

Критм.ДПК стим. |

0,011973 |

0,579125 |

10,17439 |

p<0,05 |

0,059614 |

0,940387 |

|

Критм. подвзд. к-ка баз. |

0,043408 |

0,159743 |

73,64081 |

p<0,05 |

0,035304 |

0,964696 |

|

Критм. толст к-ка баз. |

0,026965 |

0,257151 |

40,44274 |

p<0,05 |

0,022973 |

0,977027 |

Примечание –18 переменных в модели (7 статистически значимых); число групп – 2, группирующий признак – МАГПОД; Лямбда Уилкса – 0,09014; F – статистика (39,101)=3,5452; p<0,00001

У пациентов с БАГПОД по сравнению с контрольной группой выявлено статистически значимое (p<0,05) повышение базальных и стимулированных значений суммарной ЭА ЖКТ (Ps, мВ), желудка и стимулированных значений ЭА ДПК и тощей кишки (Pi, мВ). В этой группе пациентов выявлены статистически значимое повышение (p<0,05) процентного вклада стимулированных показателей ДПК (Pi/Ps, %) в суммарную ЭА ЖКТ и снижение вклада стимулированных показателей подвздошной кишки.

Снижение стимулированного коэффициента соотношения P(i)/P(i+1) желудок / ДПК указывало на дискоординацию работы желудочно-дуоденального перехода. Также отмечено увеличение перистальтической активности желудка, ДПК, тощей кишки, подвздошной и толстой кишки после стимуляции по сравнению с контрольной группой.

В ходе ДА выявлено 8 статистически значимых показателей ПЭГЭГ, дискриминирующих исследуемые группы (табл. 4). Диагностическая точность полученной модели по данным ДА составила 96,2%.

Таблица 4

Дискриминирующие показатели

|

Показатели |

Лямбда Уилкса |

Частичная лямбда |

F- статистика (1,20) |

p |

Tolerance |

1-Toler. (R-Sqr.) |

|

Pi/Ps жел. баз. |

0,020288 |

0,805889 |

6,9851 |

p<0,05 |

0,463819 |

0,536181 |

|

Pi/Ps жел. стим. |

0,112572 |

0,145238 |

170,6727 |

p<0,05 |

0,182027 |

0,817973 |

|

Pi/Ps толстая к-ка стим. |

0,052792 |

0,309703 |

64,6382 |

p<0,05 |

0,201689 |

0,798311 |

|

Р(i)/Р(i+1) Жел/ДПК стим. |

0,033040 |

0,494843 |

29,6045 |

p<0,05 |

0,274717 |

0,725283 |

|

Р(i)/Р(i+1) Тощ./Под к-ка баз. |

0,018153 |

0,900646 |

3,1991 |

p<0,05 |

0,741832 |

0,258168 |

|

Р(i)/Р(i+1) подвзд/толст к-ка стим. |

0,028635 |

0,570966 |

21,7911 |

p<0,05 |

0,328261 |

0,671739 |

|

Критм. подвзд.к-ка баз. |

0,042818 |

0,381846 |

46,9468 |

p<0,05 |

0,166344 |

0,833656 |

|

Критм. толст. к-ка баз. |

0,023049 |

0,709354 |

11,8823 |

p<0,05 |

0,236870 |

0,763130 |

Примечание –15 переменных в модели (8 статистически значимых); число групп – 2, группирующий признак – АГПОД; Лямбда Уилкса – 0,09014; F – статистика (39,10)=3,5362; p<0,00001

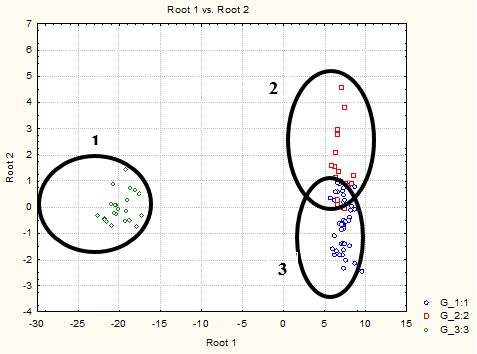

Распределение здоровых лиц, пациентов с МАГПОД и БАГПОД по данным ДА показателей ПЭГЭГ 1 – контрольная группа; 2 – МАГПОД; 3 – БАГПОД

При общем сравнении показателей ПЭГЭГ контрольной группы (здоровых лиц) пациентов с МАГПОД и БАГПОД прогностическая точность математической модели составила 98,7%.

Выводы

1. У пациентов с АГПОД в целом в группе особенностями моторики ЖКТ были гиперкинетический тип моторики ЖКТ с явлениями дискоординации антродуоденального перехода и нарушением рефлекторных связей отделов ЖКТ с нарушением нейрорефлекторной гастроколитической стимуляции моторики толстого кишечника.

2. Между пациентами контрольной группы, групп МАГПОД и БАГПОД имеются статистически значимые различия моторики. Прогностическая точность математического моделирования на основе дискриминантного анализа составила 98,7%. Дискриминирующими признаками являлись показатели ЭА (Pi/Ps) желудка, коэффициент соотношения (Р(i)/Р(i+1) желудок / ДПК, тощая/подвздошная кишка и подвздошная/толстая кишка, а также коэффициент перистальтической активности (Критм) подвздошной и толстой кишки.

3. Создание ММ моторики ЖКТ у больных с АГПОД на основании ДА показателей ПЭГЭГ позволяет осуществлять скрининговую диагностику с высокой прогностической точностью.

Библиографическая ссылка

Вавринчук С.А., Косенко П.М., Сунозова Г.Д., Бояринцев Н.И. ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОТОРИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ С АКСИАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33479 (дата обращения: 25.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33479