Саркома мягких тканей (СМТ) – редкое мезенхимальное злокачественное новообразование, которое составляет менее 1 % всех опухолей взрослых. Несмотря на успешное развитие локальных методов лечения, таких как хирургия и лучевая терапия, эти опухоли у многих могут рецидивировать, часто с метастатическим поражением [1]. По разным источникам СМТ включают от 70 до 100 подтипов, многие из которых имеют отличительную гистологию, молекулярно-генетическую основу, характеризуются уникальными клиническими, терапевтическими и прогностическими особенностями [2, 3]. В России ежегодно регистрируется около 3000–3500 новых случаев возникновения СМТ, что составляет 1 % всех злокачественных новообразований. В 2018 г. в Российской Федерации саркомами мягких тканей заболело всего 3706 чел. Чаще всего СМТ встречались в возрасте 45–70 лет независимо от пола [4]. Клинические проявления СМТ зависят в основном от первичной локализации и размеров опухоли. Верификация патологического процесса устанавливается на основании гистологического анализа опухолевой ткани [5]. Оценка заболеваемости и эпидемиологических особенностей СМТ может иметь решающее значение в разработке методов и схем лечения для повышения уровня выживаемости пациентов.

Цель исследования – выявить статистические различия между возрастными, гендерными и гистологическими характеристиками и выживаемостью больных СМТ.

Материалы и методы исследования

В исследуемую эпидемиологическую группу больных, наблюдаемых в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России с 2000 по 2023 г., из канцер-регистра вошло 830 чел. с СМТ, подтвержденной гистопатологическими исследованиями. Группу формировали методом рандомизации.

С помощью стандартной описательной статистики было изучено влияние возраста, пола, локализации новообразования, степени злокачественности, гистологического типа опухоли на общую выживаемость больных эпидемиологической группы. А также проанализировано влияние данных характеристик на риск возникновения рецидива.

Из 830 пациентов 395 (47,6 %) больных умерли, а 435 (52,4 %) остались живы. Риск смерти с учетом распределения умерших пациентов в различные этапы наблюдения был самым высоким после операции, а затем снижался в течение 10 лет наблюдения и повторно повышался через 12,9 лет от начала постановки больного на учет.

Результаты исследования и их обсуждение

В соответствии с современной классификацией возрастных периодов жизни по ВОЗ число пациентов молодого возраста составило 208 (25,1 %) чел., среднего – 284 (34,2 %), пожилого – 262 (31,6 %) и старческого – 76 (9,2 %) чел. Среди пациентов молодого возраста летальность составила 78 чел. (37,5 %), среди пациентов среднего возраста – 124 (43,7 %), пожилого – 130 (49,6 %), старческого 63 (82,9 %) чел. Между возрастом и летальностью больных саркомами мягких тканей установлена статистически значимая корреляция (р < 0,0001). С повышением возраста больных летальность была выше.

В эпидемиологической группе число пациентов женского пола составило 481 чел. (58 %), а мужского – 349 (42 %). Согласно другим аналогичным исследованиям, большинство видов СМТ чаще поражают мужчин, чем женщин. Помимо более частого развития данного заболевания, летальность среди мужчин также выше, чем у женщин [6, 7]. Однако в исследовании Buja A. et al. отсутствуют подтверждения подобной корреляции, при этом авторы указывают на гендерное различие в локализации опухоли. СМТ, затрагивающие забрюшинное пространство, чаще встречались у женщин, тогда как у мужчин чаще встречались СМТ в конечностях, голове и шее [8].

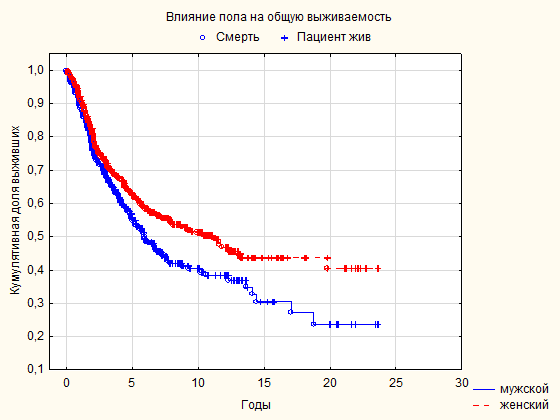

В данной группе среди пациентов женского пола летальность составила 44,1 % (n = 212), а среди мужского пола – 52,4 % (n = 183). Прямая корреляция между летальностью больных саркомами мягких тканей и полом была статистически значима (р = 0,017). Мужчины умирали чаще (рис. 1).

Рис. 1. Кривые общей выживаемости больных саркомами мягких тканей по Каплану – Мейеру с учетом пола пациентов

СМТ может локализоваться в разных частях организма, но в 60–70 % случаев опухолевые поражения развиваются в конечностях [9]. Из всей исследуемой группы у 549 (66,1 %) больных локализация саркомы приходилась на нижнюю конечность и бедро, у 172 (20,7 %) пациентов – на верхнюю конечность и плечо и у 109 (13,1 %) больных – на туловище. У пациентов с локализацией опухоли на нижней конечности и бедре летальность составила 46,3 % (n = 254), верхней конечности и плече – 50 % (n = 50) и туловище – 50,5 % (n = 55). Статистически значимых различий летальности в зависимости от локализации саркомы установлено не было (p > 0,05).

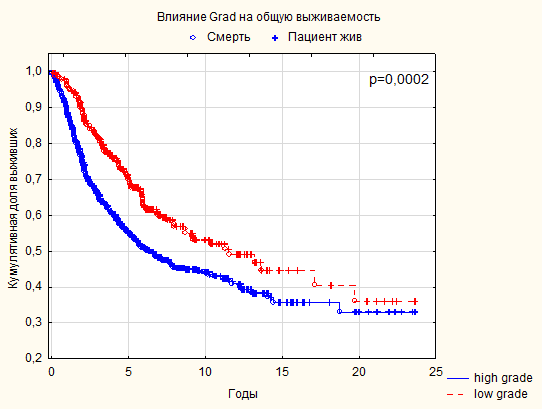

По патоморфологической классификации сарком мягких тканей выделяют две степени злокачественности: high-grade и low-grade [10]. Высокая степень злокачественности по итогам гистологического исследования операционных образцов опухолевой ткани установлена у 577 больных, а низкая – у 253. Летальность у пациентов с высокой степенью злокачественности составила 50,95 % (n = 294) и была выше по сравнению с аналогичным показателем при низкой степени злокачественности – 39,9 % (n = 101) соответственно. Корреляция между летальностью и степенью злокачественности СМТ у больных эпидемиологической группы была статистически значимой (р = 0,0034). Кумулятивная общая выживаемость больных в динамике наблюдения с первых этапов также различалась в зависимости от степени злокачественности опухоли (рис. 2). Через 2,6 года при высокой степени злокачественности кумулятивная выживаемость была 68,1 %, а при низкой – 83,9 %. Однако через 21 год различие между подгруппами нивелировалось (32,9 и 34,8 % соответственно).

Рис. 2. Кривые общей выживаемости больных саркомами мягких тканей по Каплану – Мейеру с учетом степени злокачественности опухоли

Среди гистологических типов сарком мягких тканей в эпидемиологической группе чаще других встречались липосаркома (19,5 %), недифференцированная плеоморфная саркома (18,7 %), лейомиосаркома (17,7 %), рабдомиосаркома (10,8 %) (табл. 1).

Таблица 1

Распределение гистологических типов СМТ в эпидемиологической группе

|

Гистотип опухоли |

Абсолютное число |

% |

|

Рабдомиосаркома |

90 |

10,8 |

|

Недифференцированная плеоморфная саркома |

155 |

18,7 |

|

Ангиосаркома |

28 |

3,4 |

|

Синовиальная саркома |

70 |

8,4 |

|

Редкие типы |

80 |

9,6 |

|

Лейомиосаркома |

147 |

17,7 |

|

Фибросаркома |

39 |

4,7 |

|

Злокачественная шваннома |

35 |

4,2 |

|

Липосаркома |

162 |

19,5 |

|

Дерматофибросаркома выбухающая |

24 |

2,9 |

|

Итого |

830 |

100,0 |

Наиболее высокая летальность установлена для пациентов с рабдомиосаркомой (66,7 %), недифференцированной плеоморфной саркомой (56,8 %), ангиосаркомой (53,6 %) и синовиальной саркомой (48,6 %). Пациенты с дерматофибросаркомой выбухающей за долгосрочный период наблюдения не умирали (табл. 2).

Таблица 2

Летальность больных саркомами мягких тканей в зависимости от гистологического типа

|

Гистотип опухоли |

Летальность |

|

|

Абсолютное число умерших |

% |

|

|

Рабдомиосаркома |

60 |

66,7 |

|

Недифференцированная плеоморфная саркома |

88 |

56,8 |

|

Ангиосаркома |

15 |

53,6 |

|

Синовиальная саркома |

34 |

48,6 |

|

Редкие типы |

38 |

47,5 |

|

Лейомиосаркома |

69 |

46,9 |

|

Фибросаркома |

18 |

46,2 |

|

Злокачественная шваннома |

15 |

42,9 |

|

Липосаркома |

58 |

35,8 |

|

Дерматофибросаркома выбухающая |

0 |

0,0 |

|

c2, p |

c2 = 49,6, p < 0,0001 |

|

Наиболее неблагоприятная динамика выживания во времени отмечена для больных с рабдомиосаркомой. Установлено статистически значимое влияние гистотипа опухоли на выживаемость пациентов (p < 0,0001).

Таким образом, установлено выраженное влияние возраста, пола, степени злокачественности опухоли и ее гистотипа на отдаленную общую выживаемость больных с саркомами мягких тканей.

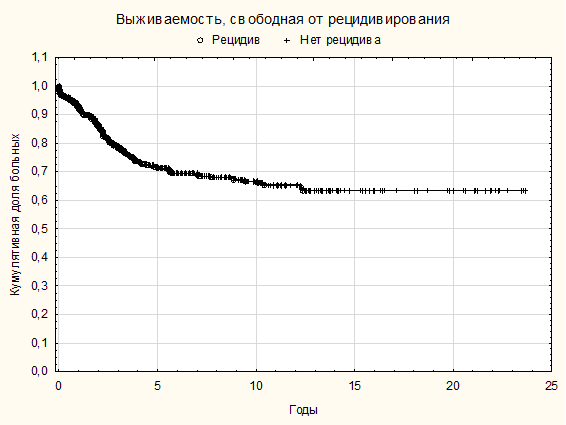

Прогнозирование рецидива у пациентов с СМТ конечностей сильно варьируется и зависит от ряда клинико-патологических факторов. Среди них гистология опухоли, размер, степень и локализация. В целом опухоли высокой степени злокачественности имеют тенденцию к относительно быстрому рецидивированию: более половины рецидивов наблюдаются в первые два года, а почти все остальные рецидивы происходят в первые пять лет [11]. Рецидив заболевания в эпидемиологической группе был выявлен у 205 больных, что составило 24,7 %. Кумулятивная выживаемость, свободная от рецидивирования, за 25 лет наблюдения снижалась с 1,0 до 0,627 (рис. 3).

Рис. 3. Кривая выживаемости больных саркомами мягких тканей по Каплану – Мейеру, свободная от рецидивирования

Высокий градиент снижения выживаемости, свободной от рецидива заболевания, наблюдался в первые 5 лет после операции. Число рецидивов среди больных СМТ в эпидемиологической группе не зависело от возраста.

Среди пациентов женского пола число рецидивов составило 23,5 % (n = 113), а среди мужского пола – 26,4 % (n = 92). Следовательно, корреляция между числом рецидивов больных СМТ и полом было статистически незначима (р = 0,344). В динамике наблюдения среди женщин кумулятивная доля больных без рецидивов снижалась до 64,9 %, а среди мужчин до 63,4 % (рис. 1).

У пациентов с локализацией опухоли на нижней конечности и бедре число рецидивов составило 23,9 % (n = 131), верхней конечности и плече – 27,9 % (n = 480) и туловище – 23,9 % (n = 26). Различие выживаемости, свободной от рецидивирования, в зависимости от локализации саркомы отсутствовало (p = 0,549). В динамике снижение выживаемости без рецидивов в трех подгруппах в зависимости от локализации опухоли не имело статистически значимых различий отличий (р = 0,47).

Число рецидивов среди пациентов с высокой степенью злокачественности составило 23,05 % (n = 133), а при низкой степени злокачественности – 28,5 % (n = 72). Сопряжение между летальностью и степенью злокачественности у больных эпидемиологической группы было статистически незначимым (р = 0,097). Незначимым было и отличие вероятности развития рецидивов в различные сроки после операции в подгруппах больных с различной степенью злокачественности опухоли.

Число рецидивов среди больных СМТ в зависимости от гистологического типа было максимальным при злокачественной шванноме (42,9 %), синовиальной саркоме (37,1 %), фибросаркоме (35,9 %), ангисаркоме (35,7 %), липосаркоме (30,2 %) (табл. 3).

Таблица 3

Число рецидивов среди больных саркомами мягких тканей в зависимости от гистологического типа

|

Гистотип опухоли |

Число рецидивов |

|

|

Абсолютное число |

% |

|

|

Рабдомиосаркома |

18 |

20,0 |

|

Недифференцированная плеоморфная саркома |

25 |

16,1 |

|

Ангиосаркома |

10 |

35,7 |

|

Синовиальная саркома |

26 |

37,1 |

|

Редкие типы |

12 |

15,0 |

|

Лейомиосаркома |

33 |

22,4 |

|

Фибросаркома |

14 |

35,9 |

|

Злокачественная шваннома |

15 |

42,9 |

|

Липосаркома |

49 |

30,2 |

|

Дерматофибросаркома выбухающая |

3 |

12,5 |

|

c2, p |

c2 = 30,4, p = 0,0002 |

|

Число рецидивов статистически значимо зависело от гистологического типа опухоли (р = 0,0002).

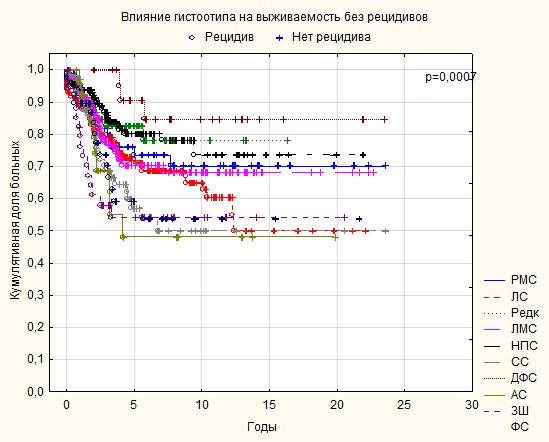

Кумулятивная выживаемость без рецидивов в динамике наблюдения также статистически значимо зависела от гистотипа саркомы (p < 0,0001). Наихудшие показатели во времени были установлены для пациентов с ангиосаркомами, синовиальными саркомами, липосаркомами и наиболее благоприятные в отношении развития малого числа рецидивов для дерматофибросаркомы выбухающей, недифференцированной плеоморфной саркомы (рис. 4).

Рис. 4. Кривые выживаемости больных саркомами мягких тканей по Каплану – Мейеру, свободные от рецидивов, с учетом гистотипа опухоли

Примечание. РМС – рабдомиосаркома, НПС – недифференцированная плеоморфная саркома, АС – ангиосаркома, СС – синовиальная саркома, Редк. – редкие типы сарком, ЛМС – лейомиосаркома, ФС – фибросаркома, ЗШ – злокачественная шваннома, ЛС – липосаркома, ДФС – дерматофибросаркома выбухающая

В итоге единственным фактором, оказывающим статистически значимое влияние на развитие рецидивов в отдаленные сроки наблюдения, явился гистологический тип опухоли.

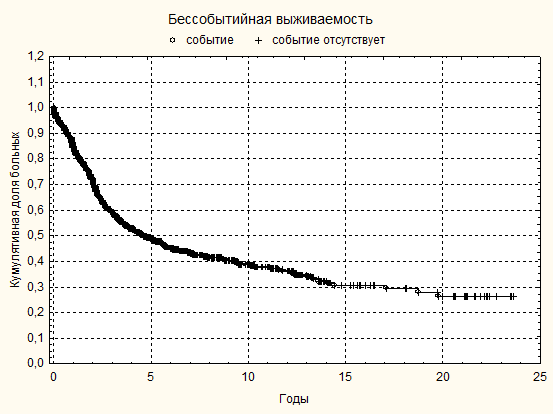

При анализе бессобытийной выживаемости учитывались одновременно и смерть больного, и развитие рецидива заболевания. При этом учитывалась наименьшая продолжительность в годах до одного из двух событий при одновременном развитии и смерти, и рецидива. Общее число событий в группе за 23 года наблюдения составило 56,3 % (n = 467). Основное снижение бессобытийной выживаемости до 0,44 произошло за первые 6 лет после операции (рис. 5).

Рис. 5. Динамика бессобытийной выживаемости больных саркомами мягких тканей в эпидемиологической группе с оценкой по Каплану – Мейеру

Заключение

Таким образом, в проведенном исследовании были детализированы долевые и временные характеристики смерти и развития рецидивов среди больных с саркомами мягких тканей за длительный срок наблюдения. Число летальных исходов пациентов превалировало над числом рецидивов. Вероятность смерти больных зависела от возраста, пола, степени злокачественности опухоли и ее гистологического типа. На развитие рецидива оказывал влияние только гистологический тип опухоли. Следовательно, прогноз развития неблагоприятных событий среди пациентов с саркомами мягких тканей необходимо определять дифференцированно для развития локального рецидива и смерти больных. Кроме того, при моделировании неблагоприятных ситуаций необходимо учитывать в модели различные базовые факторы риска.

Библиографическая ссылка

Кит О.И., Аушева Т.В., Максимов А.Ю., Демидова А.А., Алиханова С.С., Шульга А.А., Галина А.В., Гурова С.В., Ващенко Л.Н. ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНЫХ, ГЕНДЕРНЫХ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ОТДАЛЕННУЮ ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ САРКОМАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33409 (дата обращения: 25.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33409