Требования к выпускникам учреждений среднего профессионального образования диктуются положениями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, в которых делается акцент на формирование общих и профессиональных компетенций. Процесс овладения вышеуказанными компетенциями будет проходить успешнее в том случае, если одновременно формировать профессиональную направленность обучающихся, которая влияет на дальнейшее трудоустройство выпускников и их профессиональное становление, что является актуальной проблемой.

Целью статьи является описание модели формирования профессиональной направленности студентов колледжа через изучение филологических дисциплин: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык в профессиональной деятельности».

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1) изучить наличие/отсутствие склонностей к профессиональной деятельности у студентов первого курса;

2) разработать модель формирования профессиональной направленности студентов колледжа с учетом специфики филологических дисциплин;

3) апробировать компоненты модели в процессе изучения филологических дисциплин;

4) выявить эффективность модели в формировании профессиональной направленности у студентов выпускных групп.

Гипотеза исследования состоит в том, что активное формирование профессиональной направленности студентов колледжа происходит в процессе изучения филологических дисциплин.

Для решения поставленной цели были использованы следующие методы исследования: теоретические (анализ литературы, моделирование), эмпирические (наблюдение, опросные методы, в частности анкетирование, изучение продуктов деятельности студентов), методы статистической обработки (ранжирование).

Результатами исследования являются данные анкетирования студентов первых и выпускных курсов ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа с последующей обработкой и анализом полученных данных.

Анкетирование с целью выявления имеющегося на момент поступления уровня профессиональной направленности проводилось среди студентов первых курсов, зачисленных в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж в период за 2016–2018 учебные годы. Повторное анкетирование проводилось в указанных группах уже на момент выпуска, соответственно в 2018, 2019, 2020 гг. Выборка не осуществлялась по причине отсутствия равноценных условий для создания контрольной и экспериментальной групп. Были опрошены 156 человек по следующим вопросам: «Почему Вы выбрали именно наш колледж?», «Что Вас привлекло в выбранной профессии?», «Какие факторы обусловили поступление в колледж?», «Какой Вы представляете свою будущую профессию?», «Чего Вы ждете от обучения в колледже?», «Чего ждете от преподавательского состава в отношении обучения?» Каждый вопрос сопровождался вариантами ответов, нацеленных на выявление мотивации, интереса, престижности выбранной профессии.

Результаты анкетирования обучающихся первых курсов показали, что мотивация и интерес к выбранной профессии недостаточно высоки (46%), образ будущей профессии не полностью сформирован или отсутствует (54%). Отмечается возможность заработка по выбранной профессии во время учебы и трудоустройства после окончания колледжа (57%). Данные результаты нацеливают преподавателей не только на реализацию ФГОС СПО, но и на внедрение авторских программ и курсов по выбору, на тщательную организацию занятий, подбор материала, выбор соответствующих технологий и методов обучения.

Собственная педагогическая практика показала, что студенты не понимают необходимости изучения в колледже таких дисциплин, как «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», не видят их роли в профессиональной деятельности. В связи с этим у определенных студентов стала падать успеваемость, снизилась посещаемость, что повлияло на практическую профессиональную деятельность и привело к отчислению многих обучающихся. На основе изучения научной литературы была выявлена необходимость формирования профессиональной направленности в процессе изучения филологических дисциплин. Научные данные о возможностях конкретных филологических дисциплин в формировании профессиональной направленности встречаются достаточно часто, имеются описанные и апробированные модели, но проблема заключается в том, что это отдельные дисциплины, а не комплекс взаимосвязанных дисциплин. Таким образом, чтобы показать эффективность комплекса филологических дисциплин, целесообразно использовать метод моделирования и разработать модель по формированию профессиональной направленности обучающихся колледжа в процессе изучения филологических дисциплин.

Моделирование – это метод научного исследования явлений, процессов, объектов, устройств или систем, основанный на построении и изучении моделей с целью получения новых знаний, совершенствования характеристик объектов исследований или управления ими [1, с. 90].

Опрос студентов (156 человек) выпускных групп (выпуск 2018, 2019, 2020 гг.) показал, что филологические дисциплины («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык») повлияли на формирование профессиональной направленности. На вопрос: «Какие общеобразовательные дисциплины помогли раскрыть глубину и возможности выбранной профессии?» были получены следующие ответы: «Русский язык» – 64%, «Иностранный язык» – 46%, «Литература» – 20%. Дисциплина «Русский язык» оказывает влияние на формирование профессиональной направленности в большей степени, так как на уроках используются профессиональные тексты, осуществляется устная и письменная профессиональная коммуникация, формируется грамотность будущего профессионала, происходит понимание профессиональной лексики (этимологии, словообразования, написания, произношения).

На вопрос: «Как повлияли филологические дисциплины на ваше отношение к профессии?» ответы были следующими: «Я узнал много нового и интересного о профессии» – 51%, «Я получил возможность применения знаний, полученных при изучении дисциплин, в профессии» – 32%, «Я научился подходить к профессии творчески, с опорой на материал филологических дисциплин» – 39%, «Филологические дисциплины расширили мои представления о профессии» – 47%, «Я понял, что филологические дисциплины помогают находить профессиональные решения» – 22%, «Я отработал умения грамотно писать, решать задачи на профессиональном материале» – 38%. Данные результаты свидетельствуют о том, что у студентов формируется профессиональное и творческое мышление, важным становится практическое применение полученных знаний в профессии. Филологические дисциплины расширяют представления о профессии на уроках иностранного языка и литературы, например: «Немецкие заимствования в профессии “Мастер строительных отделочных работ”», «Кулебяка в контексте русского языка и литературы», «Готовим по-булгаковски», «Аббревиация в профессиональной лексике “Слесарь по ремонту строительных машин”».

На вопрос: «Какие факторы при преподавании филологических дисциплин повлияли на осознание сущности выбранной профессии?» ответили так: 24% – личность преподавателя, 57% – интересная подача материала, 68% – связь материала с профессией, 10% – обсуждение нестандартных профессиональных ситуаций (тренинги), 23% – выход преподавателя на учебную практику, 64% – выполнение профессионально ориентированных самостоятельных работ. Найденные точки пересечения филологических дисциплин и содержания профессиональных модулей, разработанная система самостоятельных работ оказывают влияние на формирование профессиональной направленности.

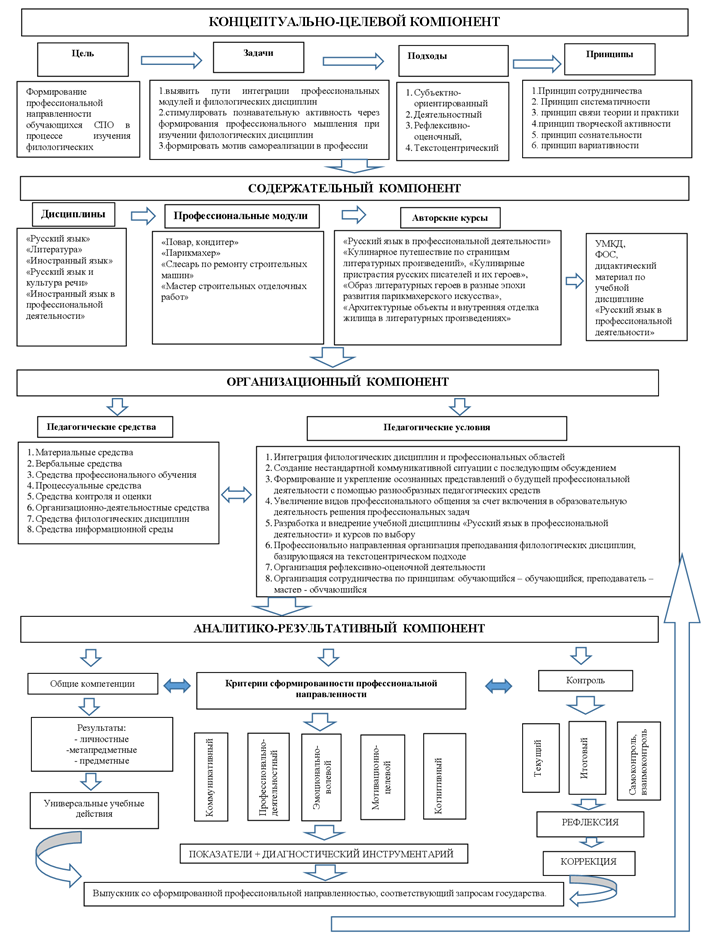

Рис. 1. Модель формирования профессиональной направленности студентов колледжа в процессе изучения филологических дисциплин

Апробация модели формирования профессиональной направленности обучающихся в процессе изучения филологических дисциплин проходила в Государственном профессиональном образовательном учреждении Ярославской области Гаврилов-Ямском политехническом колледже по профессиям «Повар, кондитер», «Парикмахер», «Мастер строительных отделочных работ», «Слесарь по ремонту строительных машин». В апробации модели приняли участие 156 человек с момента зачисления в 2016, в 2017, в 2018 гг. Модель представлена на рисунке 1.

Предлагаемая модель по формированию профессиональной направленности обучающихся СПО в процессе изучения филологических дисциплин отражает сущность процесса формирования профессиональной направленности. Формирование профессиональной направленности проходило на таких филологических дисциплинах, как «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Русский язык и культура речи».

Модель является статической и представлена четырьмя взаимосвязанными компонентами: концептуально-целевым, содержательным, организационным, аналитико-результативным [1, с. 93].

Концептуально-целевой компонент имеет четыре составляющие, которые определяются заказом государства и требованиями ФГОС СПО (высококвалифицированный рабочий; профессиональная подготовка специалистов среднего звена в соответствии с текущими экономическими и производственными требованиями).

Цель модели заключается в получении нового знания с последующим совершенствованием образовательного процесса, направленного на формирование профессиональной направленности обучающихся СПО в процессе изучения филологических дисциплин. Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: выявить пути интеграции профессиональных модулей и филологических дисциплин, стимулировать познавательную активность через формирование профессионального мышления при изучении филологических дисциплин, формировать мотив самореализации в профессии. Данные задачи реализуемы на филологических дисциплинах на основе следующих подходов.

1. Субъектно-ориентированный подход позволяет развивать такие качества обучающихся, как профессиональное самоопределение, познавательная активность, умение соотносить и согласовывать собственные действия, в том числе и профессиональные, с действиями работодателей, заказчиков; при этом формируется умение вырабатывать собственное мировоззрение, не противоречащее запросам государства и социума. Указанные качества являются неотъемлемой частью профессиональной направленности и отражены в критериях ее сформированности [2].

Субъектно-ориентированный подход тесно взаимосвязан с деятельностным.

2. Деятельностный подход оказывает влияние на повышение субъектности обучающегося, формирование его личности, заключается в организации деятельности студента и ее управлении на основе поставленных целей. Стоит отметить, что становление личности профессионала происходит в непосредственной практической деятельности, что говорит об их единстве, но в процессе применения разнообразных форм деятельности, погружения в них изменяется сама личность студента. В то же время личность, организуя собственную практическую деятельность, способна осуществлять осознанный выбор форм и видов деятельности исходя из запросов целевой аудитории, собственных потребностей, потребностей государства. Таким образом, здесь отмечается двусторонний процесс взаимовлияния личности и деятельности. В данной модели деятельностный подход заключается в организации совместной деятельности, сотрудничества, что является одним из педагогических условий. Цели и задачи вырабатываются совместно с обучающимися, что способствует развитию личности, при котором происходит усвоение социального опыта [3].

3. Рефлексивно-оценочный подход способствует выявлению мотивов познавательной деятельности студентов, положительных сторон собственной деятельности, определению причин неудач и поиску способов их устранения. Является основой индивидуального и профессионального развития.

4. Текстоцентрический подход – это необходимое условие достижения качества образования студентов, формирования общих компетенций по ФГОС СПО. Подход заключается в создании активной речевой среды, профессиональной коммуникации, которая становится средством приобретения нового знания в процессе деятельности студентов. При использовании профессиональных текстов на филологических дисциплинах и опоре на вышеуказанные подходы происходит формирование профессиональной направленности.

Указанные подходы обусловливают отбор педагогических принципов.

Нами выделены следующие принципы: сотрудничества, систематичности, связи теории и практики, творческой активности, сознательности, вариативности. Именно при опоре на вышеуказанные принципы происходит формирование профессиональной направленности [4].

Исходя из концептуально-целевого компонента определяется содержательный компонент модели, который позволяет конкретизировать поставленную цель и задачи, проверить гипотезу исследования посредством изучения филологических дисциплин и внедрения авторского учебно-методического комплекса дисциплины. Данный компонент базируется на четырех составляющих, таких как:

1) программы учебных дисциплин «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык в профессиональной деятельности»;

2) программы профессиональных модулей по профессиям «Повар, кондитер», «Парикмахер», «Слесарь по ремонту строительных машин», «Мастер строительных отделочных работ»;

3) авторская программа учебной дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности», курсы по выбору студентов: «Кулинарное путешествие по страницам литературных произведений», «Кулинарные пристрастия русских писателей и их героев», «Образ литературных героев в разные эпохи развития парикмахерского искусства», «Архитектурные объекты и внутренняя отделка жилища в литературных произведениях» (способствуют расширению представлений о профессии, установлению взаимосвязи профессии с филологическими дисциплинами) [5, 6];

4) учебно-методический комплекс дисциплины, фонд оценочных средств, дидактический материал по учебной дисциплине «Русский язык в профессиональной деятельности» (направлены на практическую коммуникативную отработку профессиональных знаний, осмысление профессиональных текстов).

Рабочие программы позволяют распределить количество часов на освоение общеобразовательных дисциплин и профессиональных модулей. Для формирования профессиональной направленности обучающихся в процессе изучения филологических дисциплин имеющихся программ недостаточно, следовательно, возникла потребность в создании авторской программы «Русский язык в профессиональной деятельности», рассчитанной на 72 часа, в которой общие компетенции конкретизируются показателями и диагностическим инструментарием для определения уровня сформированности профессиональной направленности средствами русского языка [5].

Реализация содержательного компонента напрямую зависит от организационного компонента, представленного педагогическими средствами и педагогическими условиями, которые способствуют формированию профессиональной направленности при изучении филологических дисциплин, такими как:

1) педагогические средства (материальные средства, вербальные средства, средства профессионального обучения, процессуальные средства, средства контроля и оценки, организационно-деятельностные средства, средства филологических дисциплин, средства информационной среды). Педагогические средства и педагогические условия подвержены взаимовлиянию;

2) педагогические условия (интеграция образовательных и профессиональных областей, создание нестандартной коммуникативной ситуации, формирование и укрепление осознанных представлений о будущей профессиональной деятельности с помощью разнообразных педагогических средств, увеличение видов профессионального общения за счет включения в образовательную деятельность профессиональных задач, разработка и внедрение учебной дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности», внедрение программ и курсов по выбору; профессионально направленная организация преподавания филологических дисциплин, базирующаяся на текстоцентрическом подходе; организация рефлексивно-оценочной деятельности, организация сотрудничества по принципам: обучающийся – обучающийся, преподаватель – мастер – обучающийся) [7].

Таким образом, организационный компонент выполняет важную функцию: только грамотная организация педагогического процесса способствует достижению поставленных целей и задач, подтверждению выдвинутой гипотезы.

Результативный компонент модели отражает достижение поставленной цели. Он представлен тремя составляющими: общими компетенциями, критериями сформированности профессиональной направленности студентов в процессе изучения филологических дисциплин, различными видами контроля, каждый из которых на определенном этапе внедрения может быть подвергнут коррекции.

Общие компетенции представлены в модели как закономерное и обоснованное совмещение общих компетенций по ФГОС СПО 3+, ФГОС СПО по ТОП-50, ФГОС СОО (студенты получают в колледже и среднее общее образование, если поступление в колледж осуществлялось на базе основного общего образования). Сюда же следует отнести результаты обучения по ФГОС СОО: личностные, метапредметные, предметные, так как они реализуются в процессе деятельности при формировании общих компетенций. В процессе изучения филологических дисциплин развиваются и универсальные учебные действия, предусмотренные ФГОС СОО.

Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов, а также универсальных учебных действий, являющихся частью ядра Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

Следующей составляющей результативного компонента являются критерии сформированности профессиональной направленности обучающихся в процессе изучения филологических дисциплин. Мы разработали пять критериев, каждый из которых представлен конкретно замеряемыми показателями применительно к филологическим дисциплинам. Это коммуникативный, профессионально-деятельностный, эмоционально-волевой, мотивационно-целевой, когнитивный критерии. Для каждого критерия были разработаны показатели, позволяющие определить сформированность профессиональной направленности в процессе изучения филологических дисциплин. К каждому показателю был подобран диагностический инструментарий, представленный профессионально ориентированным дидактическим материалом, применяемым на дисциплинах филологического цикла [8].

В состав результативного компонента включен контроль: входной, текущий, итоговый, самоконтроль (взаимоконтроль). Именно на стадии контроля по указанным показателям замеряются результаты сформированности профессиональной направленности на низком, среднем и высоком уровнях. Самоконтроль и взаимоконтроль позволяют выявить большую часть представленных показателей. Важным моментом в работе по формированию профессиональной направленности следует считать этап рефлексии, благодаря которому можно выявить мотивы как профессиональной, так и предметной деятельности обучающихся.

Сущность этапа коррекции заключается в проведении аналитической работы с помощью анкетирования, беседы по выявлению недостатков и определении, на каком из этапов произошел отход от модели, либо выявлении несовершенства и неэффективности модели.

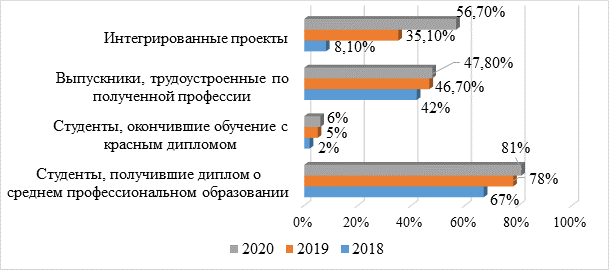

Косвенные результаты внедрения модели следующие:

1) увеличение численности студентов, получивших диплом о среднем профессиональном образовании (выпуск 2018 г. – 67%; 2019 г. – 78%, 2020 г. – 81% студентов);

2) повышение количества выпускников, окончивших обучение с красным дипломом (выпуск 2018 г. – 2%; 2019 г. – 5%, 2020 г. – 6% студентов);

3) увеличение количества выпускников, трудоустроенных по полученной профессии (2018 г. – 42%; 2019 г. – 46,7%, у зачисленных в 2017 г. на момент выпуска в 2020 г. – 47,8%);

4) увеличение количества интегрированных проектов (производственное обучение и филологические дисциплины), выполненных обучающимися (2018 учебный год – 3 интегрированных проекта (8,1%); 2019 г. – выполнено 13 (35,1%); 2020 г. – 21 интегрированный проект, в числе которых 1 интегрированный исследовательский проект (56,7%)). Данные исследования представлены на рисунке 2.

Рис.2. Результаты внедрения модели

Данная модель работает и имеется в деятельности любого учреждения среднего профессионального образования, возможна ее модификация исходя из результатов анкетирования студентов.

Таким образом, концептуально-целевой, организационный, содержательный и аналитико-результативный компоненты модели взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга, способствуют достижению поставленной цели. Содержание всех компонентов модели обеспечивает реализацию требований ФГОС СПО 3+, ФГОС СПО по ТОП-50, ФГОС СОО и способствует формированию профессиональной направленности обучающихся СПО в процессе изучения филологических дисциплин. Основная идея модели состоит в том, что все участники образовательного процесса: обучающиеся, преподаватели, мастера производственного обучения, работодатели – включены в формирование профессиональной направленности обучающихся за счет использования эффективных педагогических средств, создания условий для формирования профессиональной направленности и внедрения авторской программы «Русский язык в профессиональной деятельности» и курсов по выбору, что является подтверждением гипотезы исследования.

Библиографическая ссылка

Антонова Е.А. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30741 (дата обращения: 21.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30741