В большом потоке информации молодым людям довольно трудно в глобальной сети отобрать достоверную и значимую для них информацию в определенной области при недостаточном уровне у них специальных знаний.

Знания играют важную роль в формировании общественного мнения и личностной идентичности, так как они составляют основу сознания человека и тем самым способствуют осознанию отношения его к определенной группе и отожествлению себя с тем или иным человеком группы.

В то же время в глобальной сети легкодоступна для всех пользователей информация, которая способствует разобщению общества. Такая информация подрывает политику государства в области консолидации. Особо уязвимой группой населения являются молодые люди, так как они испытывают затруднения в анализе достоверности информации, которая им предлагается. Эти затруднения связаны с недостаточным уровнем знаний и неосознанием понимания манипулирования собой со стороны. Поэтому население нуждается в достоверной информации, а государство – в интеграции общества в области национальных идей. Эти два аспекта можно решать в рамках экологического просвещения населения не только по вопросам экологии, но и по тесно связанным с ними вопросам интеграции общества, формирования патриотизма и повышения уровня знаний членов общества. Фактором консолидации общества может стать повышение знаний в области сохранения природного богатства страны, плодов рук человеческих, одним словом – социально-природной среды.

Таким образом, актуальность исследования определяется, во-первых, тем, что в педагогической науке недостаточно обосновано экологическое просвещение как педагогический процесс с целью повышения достоверности знаний в области экологии и гражданственности населения. Во-вторых, реализация подготовки молодого поколения на основе экологического просвещения позволит готовить грамотных специалистов как членов общества с высоким уровнем эколого-гражданской идентичности.

Цель исследования – провести теоретическое обоснование формирования эколого-гражданской идентичности в процессе экологического просвещения в молодежной среде, опытно-экспериментальную работу по оценке сформированности эколого-гражданской идентичности у молодежи.

Материалы и методы исследования

Исследование опирается на положения системного (А.П. Тряпицына [1], Н.П. Несговорова [2]), компетентностного (А.В. Хуторской [3]), личностно-деятельностного (Н.А. Алексеев [4]) и аксиологического (И.Ф. Исаев [5], Н.П. Несговорова [6]) подходов.

Методы, использованные в исследовании: нормативный, логический, причинно-следственный, обобщения, проектирования, анализ внешнесредового воздействия.

Эмпирические методы: наблюдение, педагогический эксперимент, методы педагогической диагностики.

Характеристика оценки эколого-гражданской идентичности у студентов проводилась по четырем уровням.

1) недопустимый уровень – студенты не испытывают интереса к природе, равнодушны к здоровью, сохранению природы, Родины, не умеют отобрать важную информацию и проанализировать ее;

2) низкий уровень – студенты проявляют интерес к сохранению себя в природе, для них значимо свое здоровье. Они испытывают сострадание к людям, способны отобрать и проанализировать информацию о способах поддержания своего здоровья;

3) средний уровень – студенты проявляют интерес к сохранению себя и своего близкого окружения в природе, для них значимо свое здоровье и здоровье их близких, они испытывают любовь, жалость, сострадание к природе. Они способны проанализировать информацию о способах сохранения человека, общества и природы, предложить способы решения социально значимых проблем;

4) высокий уровень – студенты проявляют интерес к сохранению гармоничных отношений в системе «человек – общество – природа». Для них значимыми являются гармония развития человека и природы, любовь, жалость, сострадание ко всему живому. Они способны проанализировать информацию о способах решения социально значимых проблем и предложить оптимальный путь их решения.

Опытно-экспериментальная работа по оценке эколого-гражданской идентичности была организована среди студентов бакалавриата очной формы обучения направления «Экология и природопользование» с 2011 по 2020 гг. в Курганском государственном университете.

Результаты исследования и их обсуждение. Социальная идентичность достаточно многоаспектна и включает гражданскую, экологическую и иные идентичности.

Так, Н.Ю. Кравченко отмечает, что гражданская идентичность – это и осознание принадлежности к определенной группе, и тождественность, и процесс, и феномен надиндивидуального сознания [7]. Гражданская идентичность как личностное качество может проявляться на уровнях от мирового до локального [8].

В то же время М.В. Терешина, И.С. Башмаков под экологической идентичностью понимают осознание единства с окружающей природной средой [9].

Интегрирующим фактором гражданской и экологической идентичности является природа, которая придает гражданской идентичности направление на осознание сохранения элементов системы «человек – общество – природа» на разных уровнях, а экологической идентичности – осознание поддержания гармоничных отношений в комплексной системе с целью ее выживания в агрессивной социально-природной среде.

Таким образом, эколого-гражданская идентичность – это метапредметное в содержательном плане и уровневое по проявлению качество личности, направленное на включение личности в деятельность по сохранению природного богатства планеты, государства, региона, среды обитания индивида и его здоровья [10].

Следовательно, это качество необходимо формировать у членов общества, особенно у молодежи, так как молодежь – это социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе – переходом от детства и юности к социальной ответственности.

Молодежь довольно быстро осваивает умения существования в интерактивном мире, в котором достаточно много негативной информации, которую не все могут осознавать как негативную. Просмотр такой информации, как правило, вводит их в заблуждение, а кризисы подросткового возраста не всем позволяют принимать советы от взрослых, опытного окружения. Такие факторы вызывают негативное отношение подростков к гражданственности, патриотизму, в целом к консолидации общества вокруг национальных идей.

Следовательно, у молодого поколения необходимо формировать патриотизм, одним из значимых способов его формирования является просвещение населения.

Просвещение, согласно Толковому словарю С.И. Ожегова – это передача и распространение культуры и знаний [11]. В Большой советской энциклопедии дано следующее определение просвещения – это «система воспитательных и образовательных мероприятий» [12].

В докладе Римского клуба «ComeOn! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты» 2018 г. рассматривается идея «нового Просвещения» [13]. Результат такого просвещения должен проявиться в формировании целостного мировоззрения у населения, гуманистическом и открытом развитии общества, ценящего устойчивость и заботящегося о будущем. Следовательно, задачей образования должно стать формирование у молодого поколения «грамотности в отношении будущего».

Выделяют различные направления просвещения как способа распространения знаний: культурное, политическое, религиозное, экологическое и др.

Особенности экологического просвещения населения хорошо прописаны в главе 36 «Содействие просвещению, информированию населения и подготовке кадров» Повестки дня на XXI в. в следующем аспекте: «расширение информированности населения по вопросам устойчивого развития» [14].

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (2002 г.) рассмотрены вопросы экологического просвещения населения путем распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды с целью повышения экологической культуры в обществе [15].

Экологическое просвещение молодежи относится к системе неформального экологического образования, в нашем эксперименте оно реализуется в образовательном пространстве специально разработанных курсов, практик, групп по интересам, индивидуальном общении с преподавателями.

Любое просвещение, в том числе и экологическое просвещение, включает в себя три составляющие: воспитание, информирование, распространение знаний. В аспекте нашего исследования оно наполнено эколого-гражданским смыслом.

Воспитательные особенности экологического просвещения подразумевают формирование эколого-гражданских ценностей. Такие ценности проявляются в бережном отношении к себе, к другим, к природе, к объектам природного наследия, а также в любви к Родине. Экологическое просвещение реализуется в молодежной среде, ценности формируются посредством применения следующих методов: анализа социально-экологических фактов, дискуссий в рамках значимых социально-экологических проблем. Тематика дискуссий может быть следующей: «Проблемы жизни на планете», «Экология – наука о доме», «Забота о близких», «Правила поведения в природе» и др.

Информирование населения подразумевает системное обновление информации о состоянии окружающей природной среды и внедрение в данный процесс соответствующих образовательных технологий, а также рассмотрение моделей социально-экономического развития территорий в рамках идей и индикаторов устойчивого развития. Все это направлено на формирование эколого-гражданской идентичности населения.

Информирование молодежи расширяется при применении таких методов, как: работа с литературой и отбор соответствующего содержания, метод аналогий, эколого-гражданские баттлы.

Особенности эколого-гражданских баттлов состоят в том, что ими руководит опытный наставник, который может контролировать и направлять дебаты оппонентов и группу их поддержки в область формирования эколого-гражданской идентичности. Тематика баттлов может быть следующей: «Гуманное отношение к домашним животным», «Мусорная реформа», «Проблема голода» и др.

Распространение и пропаганда эколого-гражданских знаний осуществляются в процессе включения молодого поколения в различные виды и формы экологической деятельности, результаты которой являются значимыми для социума.

Распространение знаний основано и на включении студентов в проектную деятельность по разработке социально ориентированных проектов.

Студентами разработаны и реализованы проекты, значимые как для отдельного человека («Комплексная оценка почв дачного участка», «Экологическая оценка качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения»), так и для общества («Эколого-патриотический проект микрорайона Увал города Кургана») и др. В целом, метод проектов позволяет формировать эколого-гражданскую идентичность и у обучающихся в процессе выполнения проекта, а также и у членов социума в процессе реализации, оценки конкретных продуктов работы студентов.

Проведенный анализ результатов деятельности студентов позволил сделать следующие выводы.

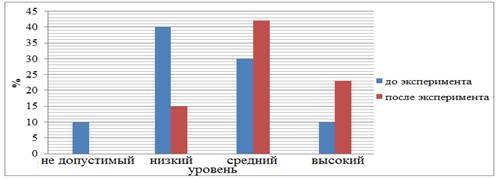

На констатирующем этапе педагогического эксперимента наблюдается распределение идентичности студентов бакалавриата по четырем уровням эколого-гражданской идентичности. Выделяется группа с недопустимым уровнем эколого-гражданской идентичности. Студенты с таким уровнем не испытывают интереса к природе, равнодушны к своему здоровью и здоровью близких, сохранению природы, к Родине. Они не умеют отбирать важную для них информацию и анализировать ее. К концу эксперимента таких студентов не выявлено (рис.).

Оценка формирования эколого-гражданской идентичности

в процессе экологического просвещения

В начале эксперимента доминирует группа студентов с низким уровнем эколого-гражданской идентичности. Обучающиеся в такой группе проявляют интерес к сохранению себя в природе, для них значимо свое здоровье, они испытывают сострадание к людям, способны отобрать и проанализировать информацию о способах поддержания своего здоровья (рис.).

К концу эксперимента преобладает группа обучающихся со средним уровнем эколого-гражданской идентичности. Студенты этой группы проявляют интерес к сохранению себя и своего близкого окружения в природе, для них значимо свое здоровье и здоровье близких, они испытывают любовь, жалость, сострадание к природе. Они способны проанализировать информацию о способах сохранения человека, общества и природы и предложить способы решения социально значимых проблем (рис.).

Кроме того, к концу эксперимента выделяется группа из 23% студентов с высоким уровнем эколого-гражданской идентичности (рис.).

Таким образом, целенаправленно организованный процесс экологического просвещения студентов-экологов в вузе способствует формированию любви к Родине, гармоничных отношений в системе «человек – общество – природа», более глубокому освоению умений осознанного анализа различного рода информации. Все студенты умеют устанавливать причинно-следственные связи, они с удовольствием включаются в проектную деятельность по разработке социально ориентированных проектов, им интересно заниматься конкретными видами практико-ориентированной деятельности и детально планировать ее, быть полезными обществу.

Заключение

1. Эколого-гражданская идентичность – это метапредметное в содержательном плане и уровневое по проявлению качество личности, направленное на включение личности в деятельность по сохранению природного богатства планеты, государства, региона, среды обитания индивида и его здоровья.

2. Эколого-гражданскую идентичность необходимо формировать у молодежи (в период перехода от детства и юности к социальной ответственности), так как молодежь довольно быстро осваивает умения существования в интерактивном мире, в котором достаточно много негативной информации, которую не все могут адекватно оценивать. Просмотр такой информации, как правило, вводит их в заблуждение, а кризисы подросткового возраста не всем позволяют принимать советы от взрослого, уже опытного окружения. Такие факторы вызывают негативное отношение подростков к гражданственности, патриотизму, в целом к консолидации на базе национальных идей.

3. Важным способом формирования эколого-гражданской идентичности в молодежной среде является процесс экологического просвещения молодежи. Экологическое просвещение относится к системе неформального экологического образования и может быть реализовано в образовательном пространстве специально разработанных курсов, групп по интересам, в индивидуальном общении с преподавателями.

4. Наполнение составных частей экологического просвещения (воспитание, информирование, распространение знаний) эколого-гражданским содержанием и его реализация с помощью соответствующим методов позволяют добиться значимых результатов.

5. Целенаправленно организованный процесс экологического просвещения студентов-экологов в вузе способствует формированию любви к Родине, гармоничных отношений в системе «человек – общество – природа», более глубокому освоению умений осознанного анализа различного рода информации и других качеств.

Библиографическая ссылка

Несговорова Н.П., Савельев В.Г., Поталицин А.О., Плетнева А.А., Бурлева Л.Г. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30634 (дата обращения: 28.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30634