В условиях глобализации экологических проблем формирование экологически образованного, неравнодушного и готового к принятию адекватных решений, направленных на сохранение окружающей среды, человека является важной задачей воспитания современного подрастающего поколения. В этой связи экологическое образование призвано обеспечить школьников необходимыми знаниями, умениями и навыками природоохранной и ресурсосберегающей деятельности. Опыт ценностного отношения к природе является одним из основных структурных элементов содержания экологического образования и экологической культуры личности [1, с. 249].

Известно, что процесс формирования экологической культуры в целом и эмоционально-ценностного отношения к природе в частности следует ориентировать на приобретение положительного опыта взаимодействия с природой. При этом формируется новое экологическое сознание (экоцентрический тип экологического сознания), глубоко меняющий нравственные принципы поведения людей по отношению к природе [2, с. 180].

Развитие ценностных ориентаций по отношению к природе и экологического самосознания является приоритетными установками в естественно-научном образовании школьников в рамках ФГОС ООО [3, с. 14-16]. Они являются фундаментом становления личности ребенка, определяют характер его деятельности в природе на всех этапах взросления.

Ключевая задача формирования рассматриваемого нами типа отношения к природе заключается в том, чтобы объективные мировоззренческие позиции обучающихся стали значимыми для их собственной личности, субъективными и определяли поведение и поступки в природной среде [4, с. 31].

Цель исследования: поиск методических подходов, обеспечивающих успешность формирования ценностного отношения к природе у обучающихся основной школы.

Материал и методы исследования

Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ № 12» (г. Нижний Тагил) в течение трех лет (2017-2019 годы). В эксперименте принимали участие 77 обучающихся 5-9-х классов. Первая группа – обучающиеся 5-х (7-х классов на момент окончания эксперимента) – осваивают основную образовательную программу в рамках ФГОС второго поколения. Вторая группа – обучающиеся 7-х (9-х классов на момент окончания эксперимента) – обучаются по старым ФГОС. Обучающиеся 5Б (7Б на момент окончания эксперимента) и 7В (9В на момент окончания эксперимента) относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), преимущественно с задержкой психического развития.

Изучение типа доминирующей установки в отношении природы проводилось по методике «ЭЗОП», предложенной С.Д. Дерябо и С.А. Ясвиным [2, с. 82-86]. Тестирование проводилось в стандартных условиях учебного заведения. Интерпретация результатов проведена в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования.

В вербальной ассоциативной методике «ЭЗОП» используется сочетание рабочих обозначений типов установок: «эмоции», «знания», «охрана», «польза». Эстетическая установка («эмоции») обозначает восприятие природы как объекта красоты, когнитивная («знание») – как объекта для получения новых знаний, этическая («охрана») – как объекта для охраны, прагматическая («польза») рассматривает природу в качестве объекта пользы. Для диагностики уровня субъективного отношения к природе применяли адаптированный опросник «Натурафил» [2, с. 72-76].

Экспериментальная часть работы состояла из трех этапов:

1. Констатирующий эксперимент – изучение начального уровня субъективного отношения к природе и типов доминирующих установок по отношению к природе.

2. Формирующий эксперимент – практическая реализация основных методических подходов, направленных на формирование ценностного (ответственного) отношения к природе.

3. Контрольный эксперимент – выявление конечного уровня субъективного отношения к природе и типов доминирующих установок на заключительном этапе эксперимента.

При статистической обработке материалов использовали непараметрические критерии Крускала-Уоллиса (H) для множественных сравнений, Манна-Уитни (U) для попарных сравнений, а также критерий X2 для сравнения долей. Статистическая обработка материалов проводилась с использованием пакета прикладных программ Microsoft Exсel 2007 и Statistica 8.0.

Результаты исследования и их обсуждение

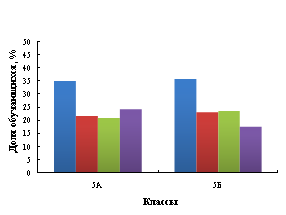

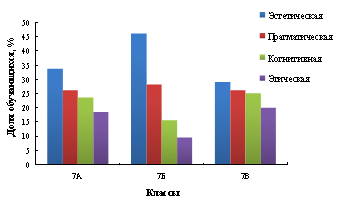

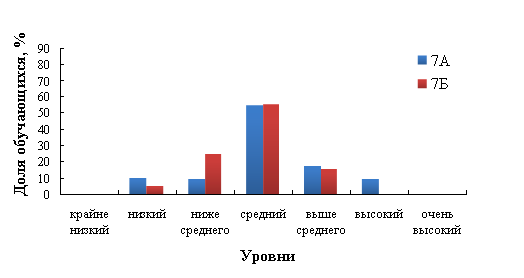

Оценка уровня экологического сознания школьников на начальном этапе эксперимента по методике «ЭЗОП» показала, что в у 35% пятиклассников доминирует эстетическая установка в отношении к природе. Доминирование остальных типов установок не превышает 24%. Наблюдаются небольшие различия между 5А и 5Б классами по доле обучающихся с этической установкой, которая в целом является наиболее ценностно-ориентированной, но они не достоверны (U=4, p=0,22). В 5А классе 24% обучающихся воспринимают природу как объект охраны и бережного использования, а в 5Б только 17% (рис. 1).

|

|

Рис. 1. Типы доминирующих установок в отношении природы у обучающихся 5-х и 7-х классов (результаты констатирующего эксперимента)

У семиклассников на начальном этапе эксперимента также доминирующей является эстетическая установка, но доля обучающихся с преобладанием этой установки в 7Б классе в 1,4-1,5 раза выше, чем в 7В и в 7А классах (H=9,25, p=0,01). Достаточно высокая доля семиклассников «демонстрирует» доминирование прагматической установки (26-28%), что отражает низкий уровень экологического сознания. Доля обучающихся с доминированием когнитивной и этической установки во всех классах ниже. Однако в 7Б классе доминирование этической и когнитивной установки встречается реже, чем в 7А и в 7В классах, что свидетельствует о наиболее низком уровне формирования зрелого ценностного отношения к природе (в отношении когнитивной установки межгрупповые различия достоверны (H=6,60, p=0,04)).

У обучающихся 7А и особенно 7Б класса различия в степени проявления доминирующих установок более выражены, а в 7В, наоборот, в равной степени проявляются все виды установок. Это мы связываем, с одной стороны, с возрастными особенностями психоэмоционального и когнитивного развития младших школьников и подростков. Семиклассники вступают в период взросления, осознанного отношения к себе и к окружающему миру. Но при этом могут проявляться разнонаправленные тенденции в их мироощущении, поэтому и обнаруживаются межгрупповые различия в типах доминирующих установок. Особенностью 7В класса является развитие этической установки, которая по структуре доминирования не значительно отличается от всех остальных. В целом у обучающихся 7В, в отличие от двух других классов, не проявляется ярко выраженного доминирования определенной установки. По-видимому, в данном случае это отражает своеобразие данной группы: все они относятся к категории лиц с задержкой психического развития. Зачастую эти дети проявляют большую эмоциональность, иногда большую чувствительность по отношению к окружающему пространству, включая природу (рис. 1).

Таким образом, на этапе констатирующего эксперимента видны различия между обучающимися 5-х и 7-х классов по степени проявления доминирующих установок: в 5-х классах наиболее четко проявляется одна доминирующая установка, а различия между вкладом остальных установок минимальны.

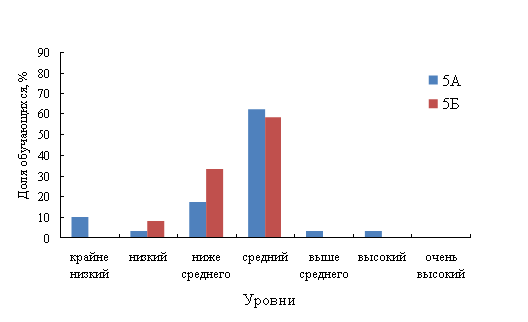

Также нами была проведена диагностика уровня субъективного отношения к природе по адаптированному опроснику «Натурафил».

|

|

|

|

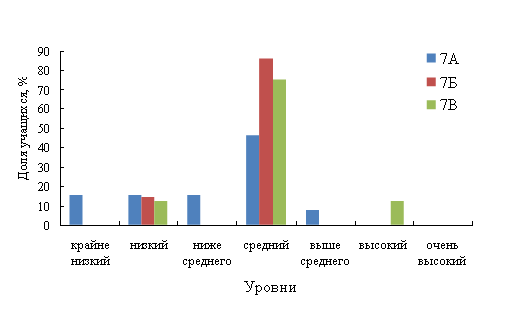

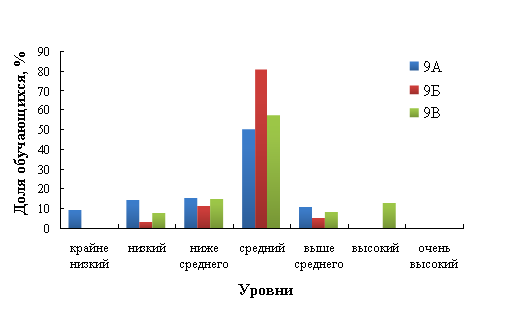

Рис. 2. Интенсивность субъективного отношения к природе у обучающихся 5-х и 7-х классов (результаты констатирующего эксперимента)

На этапе констатирующего эксперимента большинство семиклассников имеют средний уровень сформированности субъективного отношения к природе, что превышает показатели пятиклассников (X2=3,92-17,89, p<0,05). Результаты обусловлены низким уровнем знаний об окружающей среде у пятиклассников. Достаточно высока доля обучающихся с низким уровнем развития субъективного отношения к природе, особенно среди семиклассников (рис. 2). Такие дети рассматривают природу в первую очередь как источник ресурсов, необходимых для достижения своих целей, то есть характеризуются прагматическим отношением к ней.

В целом, несмотря на то что существуют возрастные особенности в проявлении субъективного отношения к природе у младших и средних подростков, можно отметить, что преобладает непрагматический характер взаимодействия с природными объектами у этой категории обучающихся. Такой характер отношения к природным объектам соответствует возрастным экопсихологическим установкам [5, с. 33].

На этапе формирующего эксперимента в течение 2017-2018 учебного года происходило развитие ценностного отношения к природе во всех экспериментальных группах обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Методология формирования ценностного отношения к природе включала несколько направлений в процессе реализации урочной и внеурочной деятельности. В рамках урочной деятельности уделялось большое внимание современным экологическим проблемам, антропогенной трансформации природной среды, природоохранной деятельности; расширению экологических знаний и формированию нравственных поведенческих позиций по отношению к объектам природы; социальной значимости ответственного отношения к природе.

Опираясь на эти направления, была разработана система заданий на основе психолого-педагогических методов по принципу формирования мыслеобразов.

Принцип формирования мыслеобразов основан на использовании в педагогическом процессе таких методов, которые формируют систему экологических представлений участников не только на основе научной информации, но и на основе произведений искусства, анализа литературного материала, различных философских теорий, ситуативных задач и т.п. [2, с. 379].

Метод экологической идентификации способствует развитию у личности способности ставить себя на место того или иного природного объекта, осознания себя в пространстве, ситуации, обстоятельствах, в которых находится данный природный объект. Кроме того, данный метод способствует формированию соответствующего поведения по отношению к природным объектам [2, с. 381].

Метод экологической эмпатии представлен педагогической актуализацией сопереживания личностью состояния природного объекта, а также сочувствия ему. С помощью данного метода можно добиться стимуляции проекции, т.е. развития способности у личности переносить собственные состояния на природные объекты; переживать те же состояния, которые испытывает растение или животное, через сравнение с ним (сопереживание), кроме того, переживание собственных эмоциональных состояний и чувств по поводу состояния природных объектов (сочувствие). На основе психологических механизмов, актуализируемых данным методом, происходит субъектификация природных объектов [6, с. 117].

Для формирования ценностного отношения к природе целесообразно использовать метод экологической рефлексии, заключающийся в проведении анализа личностью своих действий и поступков, которые направлены на мир природы, с точки зрения их экологической целесообразности. Данный метод стимулирует осознание личностью того, как ее поведение могло бы «выглядеть» с точки зрения тех природных объектов, «интересы» которых оно затрагивает.

Примерами реализации метода ассоциаций в процессе развития отношения к природе может служить использование педагогами ассоциативных образов, выстраивание ассоциативных цепочек (кроссенсов).

Метод художественной репрезентации природных объектов актуализирует художественные компоненты мыслеобразов мира природы средствами искусства. Согласно данному методу особое значение в процессе развития отношения к природе придается роли литературных произведений, изобразительного искусства, музыки [2, с. 379]. Отношение школьников к миру природы и его объектам будет формироваться более эффективно, если, наряду с научной информацией, педагогом будут использоваться средства искусства, например стихи, отрывки из классических и современных литературных произведений с описанием природных объектов, пейзажей. Такой комплекс способен отразить все многообразие восприятия личностью образов природы, позволяя наиболее эффективно формировать субъектно-этическое отношение к ней.

Метод экологических экспектаций позволяет актуализировать эмоционально насыщенные ожидания будущих контактов личности с миром природы. Метод позволяет стимулировать субъектификацию природных объектов еще до непосредственного взаимодействия с ними [2, с. 383].

Метод экологической заботы помогает актуализировать экологическую активность личности, направленную на оказание помощи и содействия благу природных объектов [6, с. 117]. При этом забота о мире природы мотивирует школьников к повышению своей экологической компетентности – к освоению необходимых знаний, умений и навыков: чтобы оказать эффективную помощь какому-либо природному объекту, необходимо знать, что нужно делать, и уметь это делать.

Разработанная нами система заданий с использованием вышеназванных методических приемов органично вписывается в учебный материал по биологии. Однако мы считаем, что необходимо реализовывать межпредметные эколого-нравственные установки, опираясь на гуманитарный цикл общеобразовательных предметов. Вопросы гуманизма в отношении к природным объектам, рассмотренные в художественных и литературных произведениях, эмоционально-эстетическое приобщение к миру красоты природы позволяют сформировать разностороннее представление о взаимосвязи человека и природы. И это является результативным подходом в формировании у обучающихся ценностного отношения к миру природы. Реализация данных средств может быть эффективной только в случае использования их в процессе обучения, общественно полезной деятельности школьников и внеклассной воспитательной работы.

В рамках внеурочной деятельности был разработан и реализован социально-педагогический проект «Экология – путь к пониманию души», в реализации которого участвовали обучающиеся среднего звена и педагоги школы. Проект устроен по типу экологической недели, когда каждый день приурочен к какой-либо дате, например Международному дню лесов, Часу Земли, и включает в себя такие виды деятельности, как круглый стол, фотокросс, исторический экскурс, мастер-класс, конкурс эссе, экологический квест. Системная работа над общешкольным проектом являлась ключевым звеном в формировании ценностного отношения к природе и развитии в первую очередь этической установки.

Включение школьников в проектно-исследовательскую деятельность в целом является ключевым направлением реализации системно-деятельностного подхода. Поэтому в рамках внедрения ФГОС ООО у обучающихся 5-х классов широко использовалась проектная деятельность в процессе обучения и внеурочной работы. Например, обучающиеся принимали участие в создании исследовательского эколого-краеведческого проекта и альбома «10 мест Урала, которые следует посетить». Большое внимание уделено экологически грамотному поведению на этих территориях. Данный вид деятельности позволяет обучающимся в полной мере овладеть поисковыми навыками информации, а значит, и пробудить значительный интерес к окружающей среде родного края.

Большую роль в формировании ценностного отношения к природе играет общественно-полезный труд. На территории МБОУ «СОШ № 12» организовывались экологические субботники, в которых участвовали обучающиеся и педагогический состав. Весной производилась подготовка пришкольного участка к высадке цветов и собственно сама высадка, осенью – сбор семян цветов и уборка высохших растений.

Таким образом, мы реализовали систему методических подходов, направленных на развитие в первую очередь тех установок, которые формируют осознанное отношение к природе, экологообоснованное поведение.

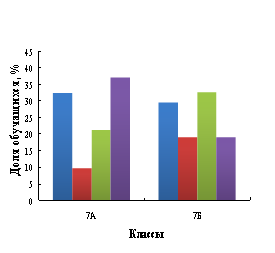

По результатам контрольной диагностики по методике «ЭЗОП» выяснилось, что произошла смена доминирующих установок у некоторых обучающихся. Так, в 7А и 9А классах этическая установка вышла на первый план, на втором месте оказалась эстетическая (X2=4,67-6,66, p=0,01-0,03). Также были скорректированы показатели прагматической установки: в большинстве случаев повысилась доля обучающихся с восприятием природы как объекта изучения и охраны, а как объекта использования понизилась (U=19,0-238,5 p=0,001-0,03) (рис. 3).

Рис. 3. Типы доминирующих установок в отношении природы у обучающихся 7-х и 9-х классов (результаты контрольного эксперимента)

Стоит отметить, что у обучающихся 9В класса никаких значимых изменений в типах доминирующих установок не выявлено (U=19,0-30,5 p=0,17-0,87). В коррекционном классе не удалось добиться положительной динамики, и эффективность использованных методик не доказана.

Уровень познания природы как объекта изучения незначительно повысился только у обучающихся 7Б класса, по сравнению с начальным уровнем (5Б класс), но различия не значимы (U=60,0, p=0,48) (рис. 1, 3).

|

|

|

|

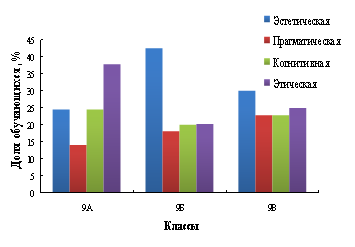

Рис. 4. Интенсивность субъективного отношения к природе у обучающихся 7-х и 9-х классов (результаты контрольного эксперимента)

По результатам контрольной диагностики было выявлено смещение показателей, характеризующих интенсивность субъектного отношения к природе, в сторону более высоких значений в обеих параллелях, а доля обучающихся с крайне низким уровнем субъективного отношения к природе резко снизилась (рис. 4). Однако среди девятиклассников доля обучающихся с высокими показателями меньше, чем среди семиклассников. С одной стороны, это определяется возрастными психологическими особенностями старших подростков, так как в этом возрасте прослеживается переоценка ценностей по отношению к самому себе и объектам окружающего мира, в том числе к природе. С другой стороны, мы предполагаем, что реализация активных методов обучения в рамках системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ООО способствовала более эффективному становлению личностных позиций семиклассников.

Таким образом, на основании проведенного эксперимента можно сделать заключение об эффективности применения используемых методических подходов в формировании ценностных ориентиров по отношению к природе у большинства исследуемых обучающихся.

Планомерное продолжение работы учителя в заданном направлении будет способствовать формированию экологической культуры подрастающего поколения, устойчивым ценностным ориентирам к окружающей природе [7, с. 30].

Выводы

1. Обнаруженные межгрупповые различия по степени проявления доминирующих установок на начальном этапе эксперимента между младшими школьниками (обучающимися 5-х классов) и подростками (обучающимися 7-х классов) связаны с возрастными и личностными особенностями психоэмоционального развития школьников. У пятиклассников наиболее четко проявляется одна доминирующая установка, а различия между вкладом остальных установок минимальны; в 7-х классах различия между типами доминирующих более выражены, за исключением группы с задержкой психического развития.

2. Использование педагогической технологии, приемов и методов формирования ценностного отношения к природе приводит к положительной динамике. Удалось скорректировать типы доминирующих установок у обучающихся обеих параллелей и вывести на более высокий уровень количественные показатели доли детей с этической установкой и снизить долю учащихся с прагматической установкой. Реализация данных средств может быть эффективной только в случае использования их в процессе обучения, общественно полезной деятельности школьников и внеклассной воспитательной работы.

3. Основная образовательная программа обучающихся по ФГОС ООО (5-7-е классы) в большей степени предполагает эколого ориентированную деятельность, что позволяет лучше сформировать ответственное отношение к природе.

4. Реализация межпредметных экологических идей, опирающихся на содержание предметов гуманитарного цикла, способствует развитию эмоционально-чувственного отношения к природе и формированию ценностных ориентиров.

Библиографическая ссылка

Полявина О.В., Николаева С.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30153 (дата обращения: 13.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30153