Стигматизация психически больных доставляет им моральные страдания, приводит к нарушению социальной адаптации, снижению качества жизни [1–3] и способствует самостигматизации [4]. Люди с тяжелыми психическими расстройствами имеют более высокую заболеваемость соматической патологией [5], меньшую продолжительность жизни и более высокий уровень смертности, чем население в целом [6].

Пациенты с психическими расстройствами испытывают непреднамеренную дискриминацию со стороны медицинских работников, что является препятствием для качественного ухода, лечения и выздоровления [7]. Дискриминация может включать негативное отношение к вероятности выздоровления пациента, а также неправильное отнесение несвязанных жалоб на психическое заболевание пациента и отказ от лечения психиатрических симптомов в медицинских учреждениях [8]. В результате стигматизации пациенты стараются реже обращаться к психиатру [9], что приводит к обострению психического расстройства. Особое значение в этом аспекте приобретает обращение лиц с психическими расстройствами в общемедицинскую лечебную сеть, так как существующая система здравоохранения затрудняется поддерживать пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями и сопутствующей соматической патологией [10], а неравенство в оказании медицинских услуг значительно ухудшает показатели физического здоровья психиатрических пациентов [11].

Цель исследования – разработка рекомендаций по дестигматизации лиц с психическими расстройствами врачами общемедицинской лечебной сети на основе верификации частоты и структуры стигматизации.

Материал и методы исследования

В течение 2016–2019 гг. для верификации распространенности и особенностей стигматизации лиц с психическими расстройствами в общемедицинской лечебной сети анонимно опрошены 217 врачей терапевтического профиля – 181 (83,4%) человек женского и 36 (16,6%) мужского пола в возрасте 25–73 (45,1±12,7) лет со стажем работы 1–48 (19,5±12,6) лет и обследованы 337 пациентов с психическими расстройствами: 96 (28,5%) лиц мужского и 241 (71,5%) женского пола в возрасте 17–84 (45±14,1) лет. В выборку включались пациенты без выраженных интеллектуальных нарушений, способные оценить свое соматическое самочувствие и дать субъективную оценку получаемой терапии в условиях психиатрической больницы и при обращениях в соматическую клинику.

Основными методами исследования были: медико-социологический (анонимный опрос при помощи авторской анкеты), клинико-психопатологический, психометрический (модифицированная нами шкала социальной дистанции Богардуса [12], шкала удовлетворенности жизнью – Q-LES-Q-SF).

Статистическая обработка базы данных проводилась методами непараметрической статистики при помощи пакета прикладных статистических программ Statistica 6.0 (описательная статистика, критерий c2 с поправкой Йетса для таблиц сопряженности 2х2, отношение шансов (OR). Достоверность различий признака считалась значимой при p<0,05).

Результаты исследования и их обсуждение

Выявлены архаичные убеждения врачей терапевтического профиля в отношении психических расстройств. Так, пятая часть (20,7%) полагают, что те, кого считают «сумасшедшими», на самом деле сталкиваются с еще не познанными наукой вещами, а 11,1% – являются «контактерами с инопланетянами». В то же время 21,2% убеждены, что вылечить от психического расстройства невозможно, при этом оказать помощь могут экстрасенсы, маги, целители (7,8%), а также астрологи (9,7%).

В бытовой сфере 36,9% врачей-терапевтов убеждены, что психически больные опасны, а треть (29,5%) относятся к ним настороженно. Подавляющее большинство (74,6%) не хотели бы, чтобы человек с психическим расстройством входил в число их друзей, а 57,6% полагают, что лица с психическими расстройствами не должны иметь детей.

В административно-правовой сфере отношение врачей-терапевтов к лицам с психическими расстройствами жесткое и стигматизирующее: почти половина (48,4%) полагают, что психически больных необходимо изолировать во избежание совершения ими преступлений, а 69,1% убеждены, что можно пожертвовать свободой психически больного человека ради безопасности общества. Ограничили бы в правах лиц с психическими расстройствами 28,6% терапевтов, а 30,4% отказали бы им в избирательном праве. Последнее более характерно (p=0,0005 OR=5,6) для лиц мужского пола (58,3%), чем женского (24,9%). Шанс негативного отношения врачей-терапевтов мужского пола к лицам с психическими расстройствами более чем в 5 раз выше, чем женского.

В производственной сфере отношение врачей-терапевтов к психически больным жесткое и отражает неприятие – 93,1% из них убеждены, что большинство людей не желают, чтобы их сотрудниками были лица с психическими расстройствами, а также не доверили бы им руководящую должность (88,5%) и работу преподавателя вуза (81,6%).

В семейной сфере 81,6% опрошенных врачей не допускают дружбы своих детей со сверстниками, если те психически нездоровы: чаще лица женского пола (84,5%), чем мужского (66,7%) (p=0,02 OR=2,7), с шансом более чем в 2,5 раза выше. Они полагают, что лицам с психическими расстройствами нельзя доверять воспитание собственных детей (55,3%), а также необходимо ввести запрет на рождение ими детей (55,8%).

Изучение социальной дистанции показало, что близкие отношения с психически больными допускают только 5,5% врачей-терапевтов и только четверть – открытые отношения. Более половины (57,1%) врачей-терапевтов принимали бы лиц с психическими расстройствами только как «граждан своей страны» (дистанцирование) – большее число лиц женского (60,2%), чем мужского (41,7%) пола (p<0,05). Значительное число докторов (8,8%) предпочли бы не видеть лиц с психическими расстройствами в своей стране (отвержение) – большее число (p=0,03; OR=3,4) лиц мужского пола (19,4%), чем женского (6,6%).

Треть (32,3%) врачей-терапевтов считают, что лиц с психическими расстройствами нежелательно лечить вместе с психически здоровыми. Такая точка зрения более (p=0,0005 OR=5,9) присуща лицам мужского пола (66,7%), чем женского (25,4%). Предлагается лечить лиц с психическими расстройствами в условиях психиатрической клиники (35,5%), так как «большинство людей не желали бы находиться на лечении в одной палате с психически больным человеком» (88,9%), либо создавать отдельные клиники (41,5%). Такая точка зрения присуща большему (p=0,002 OR=3,5) числу терапевтов мужского (66,7%), чем женского (36,5%) пола, с шансом более чем в 3 раза выше.

Верификация клинико-психопатологической характеристики пациентов (табл. 1) показала, что в половине (51%) случаев диагностировались эндогенные психические расстройства и в пятой части (20,5%) – органические, включая симптоматические психические расстройства. Невротические расстройства и расстройства зрелой личности выявлялись в 28,8% случаев.

Таблица 1

Клиническая структура психических расстройств у обследованных пациентов

|

№ п/п |

Клиническая форма |

Шифр МКБ-10 |

Мужчины |

Женщины |

Всего |

|||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|||

|

1 |

Органические психические расстройства |

F00-09 |

27 |

28,1 |

42 |

17,4 |

69 |

20,5 |

|

2 |

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства |

F20-29 |

30 |

31,3 |

49 |

20,4 |

79 |

23,4 |

|

3 |

Аффективные расстройства настроения |

F30-39 |

10 |

10,4 |

82 |

34,0 |

92 |

27,3 |

|

4 |

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства |

F40-48 |

14 |

14,6 |

41 |

17,0 |

55 |

16,3 |

|

5 |

Расстройства зрелой личности |

F60-69 |

15 |

15,6 |

27 |

11,2 |

42 |

12,5 |

|

Итого |

96 |

100,0 |

241 |

100,0 |

337 |

100,0 |

||

Верификация причин обострения психического заболевания, послужившего причиной госпитализации в психиатрический стационар, показала, что в большинстве случаев это были психогении (54,9%), на втором месте – обострение соматического заболевания (21,3%).

Хронические соматические заболевания (табл. 2) выявлены у 81,6% пациентов: у 67,7% лиц мужского и 87,1% женского пола. Чаще не выявлялась соматическая патология у лиц мужского пола – 32,3% (p=0,0006 OR=3,2), чем женского – 12,9%. Шанс выявления соматической патологии у лиц с психическими расстройствами женского пола более чем в 3 раза выше, чем у мужского.

Таблица 2

Клиническая структура соматических заболеваний у обследованных пациентов

|

Клиническая форма |

Шифр МКБ-10 |

Мужчины |

Женщины |

Всего |

|||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

||

|

Отсутствуют хронические соматические болезни |

31 |

32,3 |

31 |

12,9 |

62 |

18,4 |

|

|

Болезни крови и кроветворных органов |

D50- D89 |

3 |

3,1 |

4 |

1,7 |

7 |

2,1 |

|

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ |

E00- E90 |

4 |

4,2 |

51 |

21,2 |

55 |

16,3 |

|

Болезни нервной системы (неврология) |

G00- G99 |

26 |

27,1 |

125 |

51,9 |

151 |

44,8 |

|

Болезни глаза и его придаточного аппарата |

H00- H59 |

5 |

5,2 |

17 |

7,1 |

22 |

6,5 |

|

Болезни уха и сосцевидного отростка |

H60- H95 |

1 |

1,0 |

6 |

2,5 |

7 |

2,1 |

|

Болезни системы кровообращения |

I00- I99 |

18 |

18,7 |

28 |

11,6 |

46 |

13,6 |

|

Болезни органов дыхания |

J00- J99 |

12 |

12,5 |

20 |

8,3 |

32 |

9,5 |

|

Болезни органов пищеварения |

K00- K93 |

24 |

24,9 |

87 |

36,1 |

111 |

32,9 |

|

Болезни кожи и подкожной клетчатки |

L00- L99 |

6 |

6,2 |

14 |

5,8 |

20 |

5,9 |

|

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |

M00- M99 |

9 |

9,4 |

44 |

18,2 |

53 |

15,7 |

|

Болезни мочеполовой системы |

N00- N99 |

10 |

10,4 |

32 |

13,3 |

42 |

12,5 |

|

Врожденные аномалии (пороки развития) |

Q00- Q99 |

6 |

6,2 |

8 |

3,3 |

14 |

4,1 |

|

Травмы, отравления |

S00- S99 |

18 |

18,7 |

31 |

12,9 |

49 |

14,5 |

|

Метаболический синдром, связанный с лечением психического расстройства |

E88 |

1 |

1,0 |

19 |

7,9 |

20 |

5,9 |

У наибольшего числа лиц с психическими расстройствами имели место болезни нервной системы – 44,8% случаев, чаще (p=0,0006 OR=2,9) у лиц женского пола – 51,9%, чем мужского – 27,1%. Шанс выявления неврологической патологии у лиц с психическими расстройствами женского пола почти в 3 раза выше, чем у мужского. На втором месте – болезни органов пищеварения – 32,9% без статистически значимых гендерных различий. На третьем месте – болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 16,3%, чаще (p=0,0009; OR=6,2) у лиц женского пола – 21,2%, чем мужского – 4,2%, с шансом более чем в 6 раз выше. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани выявлены у 15,7% обследованных пациентов.

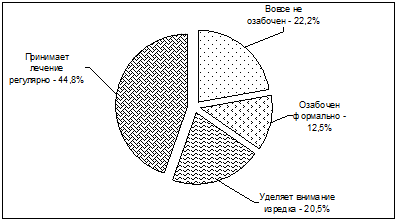

Изучение характеристики субъективного отношения пациента к соматическому заболеванию (диаграмма) показало, что более половины из них (55,2%) уделяют мало внимания своему соматического заболеванию и только 44,8% больных лечатся систематически.

Четвертая часть пациентов (24,7%) скрывали от врачей-терапевтов факт наличия психического расстройства, а 17,5% замечали, что к ним врачи соматического профиля относятся настороженно. Десятая часть лиц с психическими расстройствами (9,8%) не шли на прием к терапевту в связи с боязнью дискриминации. Часть пациентов (13,1%) выслушивали негативные комментарии со стороны врачей соматического профиля в связи с фактом лечения у психиатра, а в 7,6% случаев по этой причине пациентам отказывали в терапевтической помощи. Особенно это касалось тех случаев, когда пациенты вызывали скорую помощь (15,3%). Для 14,5% пациентов факт лечения у психиатра служил барьером для обращения за терапевтической помощью.

Субъективное отношение пациента к соматическому заболеванию

Только 44,5% пациентов были удовлетворены обследованием соматического статуса в период лечения в психиатрической больнице. Большинство же (70%) считали, что психиатрическая больница не имеет должного оснащения для обследования. Тем не менее степень удовлетворенности пациентов лечением в условиях психиатрического стационара показала, что фактически по всем изучаемым параметрам условий и качества лечения большинство были удовлетворены. Это во многом связано с тем, что домашние условия проживания и качество питания пациентов по сравнению с больничными были более низкого качества.

Не удовлетворены наличием необходимых лекарств в больнице большее число (30,2%) пациентов с сочетанной патологией, чем с изолированным течением психических расстройств: 4,8% (p=0,0006 OR=8,5), с шансом более чем в 8 раз выше. Соответственно не удовлетворены качеством питания 38,5% и 12,9% (p=0,0009 OR=4,2) с шансом в 4 раза выше при сочетанной патологии. Аналогичные цифры получены и в отношении удовлетворенности досугом: соответственно 34,9% и 21% пациентов (p=0,049 OR=2,9) с шансом неудовлетворенности почти в 3 раза выше при сочетанной патологии.

Анализ степени удовлетворенности жизнью лиц с психическими расстройствами (шкала Q-LES-Q-SF), имеющими и не имеющими соматических заболеваний, показал, что в группе без соматических заболеваний статистически значимо (p=0,0006 OR=3,6) большее число (38,7%) пациентов оценивали свое физическое здоровье как «хорошее», чем в первой группе (15%). Большее число (50,2%) лиц с психическими расстройствами, сочетающимися с соматической патологией, были не удовлетворены своим настроением (p=0,0006 OR=2,9), чем без соматической патологии – 32,2% (с шансом почти в 3 раза выше). Безработных было больше среди пациентов с соматическими заболеваниями (p=0,005 OR=4,0), чем без них: 25,9% и 8% с шансом в 4 раза выше. Удовлетворенных своей работой было больше среди пациентов без соматических заболеваний: соответственно 32,3% и 13,8%.

Как «хорошую» свою домашнюю занятость оценили большее число пациентов без соматических заболеваний (p=0,016 OR=2,2): соответственно 33,9% и 19,7% с шансом в 2 раза выше. Своей активностью в свободное время не удовлетворены большее число пациентов с наличием соматической патологии – 38,9% (p=0,023 OR=2,2), чем без нее – 22,6%, с шансом неудовлетворенности в 2 раза выше. При сочетании органических психических расстройств с соматическими заболеваниями более половины (53,8%) пациентов не удовлетворены своим физическим здоровьем, столько же (55,4%) – своим настроением, сексуальной жизнью (47,7%), домашней активностью (43,1%) и общим благополучием (49,2%).

Заключение

Исследование показало, что стигма психически больного широко распространена во врачебной среде, поддерживается архаичными взглядами на психические расстройства и негативно влияет на оказание общемедицинской помощи лицам с психическими расстройствами как на организационном (институциональном), так и на личностном уровне. Социальные последствия стигматизации лиц с психическими расстройствами в общемедицинской лечебной сети заключаются в затруднениях в своевременном оказании им квалифицированной помощи, избегании ее получения из-за страха стигматизации и снижения удовлетворенности жизнью в различных сферах. Клинические последствия заключаются в обострении психических расстройств, снижении социальной адаптации и недоступности квалифицированной лечебно-диагностической помощи.

Требуются разработка комплекса мер организационно-административного характера, направленных на совершенствование оказания общемедицинской помощи лицам с психическими расстройствами, и включение в стандарт непрерывного медицинского образования врачей-психиатров блоков терапевтической помощи лицам с сочетанием психических расстройств и соматических заболеваний. Кроме того, необходимо пересмотреть стандарты лечения лиц с психическими расстройствами в условиях психиатрического стационара с учетом наличия более чем у половины пациентов хронических соматических заболеваний.

Библиографическая ссылка

Чурносова О.И., Руженков В.А. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИГМАТИЗАЦИИ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ВРАЧАМИ ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29940 (дата обращения: 15.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.29940