В последнее десятилетия произошло эволюционное представление об эпидемиологии, патогенезе клинических проявлений и прогнозе идиопатических васкулитов сетчатки (ИВС) и формировании новых подходов к лечению заболевания. В настоящее время ретиноваскулиты представляют во всем мире большую медико-социальную проблему в офтальмологии [1]. Причем данная патология поражает детский и юношеский возраст, характеризуется двусторонностью поражения глаз, имеет рецидивирующее, хроническое течение и обусловливает высокий процент инвалидности по зрению – 25,6% [2; 3].

Ангиит сетчатки может развиваться как симптом при заболевании глаз или организма, а также как изолированный процесс. В соответствии с чем различают следующие клинические формы ретиноваскулитов [4; 5]:

- ретиноваскулиты при воспалительных заболеваниях глаз;

- ретиноваскулиты при системных и синдромных заболеваниях организма;

- ретиноваскулиты при аутоиммунных заболеваниях организма;

- аутоиммунные идиопатические ретиноваскулиты.

Одним из факторов роста патологии сосудов сетчатки является в настоящее время неблагоприятное воздействие на организм внешней среды, вызывающее развитие иммунного воспаления в сосудистой стенке с последующим развитием ассоциированного идиопатического ангиита [6; 7].

Наряду с этим в развитии аутоиммунных процессов большое значение имеет генетическая предрасположенность. Слой фоторецепторов сетчатки и клеток пигментного эпителия являются источником антигена, сенсибилизирующего иммунную систему [8; 9].

Васкулиты, вызванные образованием иммунных комплексов в сетчатке, занимают видное место в иммунопатологии глаза.

Наряду с этим имеет значение носительство антигена HLA-B27 и возможная генетическая детерминированность и предрасположенность к патологии сосудов сетчатки [10; 11].

В соответствии с этим патогенезом поражение сосудов сетчатки трактуется как заболевание невыясненной этиологии, что дает право определять эту нозологическую форму поражения сетчатки как идиопатическую [12]. Триггерами патогенетического процесса могут быть хронические рецидивирующие инфекции: цитомегаловирус (ЦМВ), вирус простого герпеса (ВПГ), хламидии.

Эти факторы приводят:

- к образованию патогенных иммунных комплексов с отложением их в стенках сосудов;

- образованию аутоантител;

- нарушению клеточного и гуморального иммунитета;

- образованию провоспалительных цитокинов [13; 14].

Аутоиммунные нарушения сопровождаются деструкцией сосудистой стенки с развитием некроза, нарушением реологии крови и тромбированием сосудов, приводящих к ишемии сетчатки, неоваскуляризации и развитию пролиферативного процесса.

По данным литературы, особенности клинико-иммунологических расстройств у больных с идиопатическими ангиитами сетчатки отражены недостаточно, с противоречивыми данными.

В соответствии с чем нами поставлена цель – изучить особенности иммунологических нарушений у больных с идиопатическими ангиитами сетчатки.

Материал и методы обследования

Всего подлежали обследованию 91 человек (182 глаз), среди них 15 человек (30 глаз) составили контрольную группу и 76 больных (152 глаз) с идиопатическими ретиноваскулитами. При этом среди больных с васкулитами было мужчин – 39 и женщин - 37. По возрастному составу: от 10 до 20 лет – 24 больных (48 глаз) – 31%; от 21 до 30 лет – 30 больных (60 глаз) – 39% и свыше 30 лет – 22 больных (44 глаз) – 30%. Средний возраст составил 22,0±0,17 года.

Дополнительно всем больным проводились лабораторные обследования: анализ иммунного статуса - метод фенотипирования лимфоцитов с помощью латекса, меченного специфичными моноклональными антителами:

- Т-лимфоциты: CD3 (поверхностный маркер), CD4 (Т-хелперы), CD8 (Т-цитотоксические клетки);

- В-лимфоциты: CD20 (маркер зрелых лимфоцитов), CD16 (NK – маркер нейтрофилов и NK клеток), CD25 (маркер ИЛ-2), CD95 (апоптоз клеток).

Также проводились анализ крови, мочи, кровь на антитела к вирусным и бактериальным инфекциям, туберкулез, ревматизм. Для исключения патологии кишечника, урогенитальной системы проводились консультации проктолога, уролога, гинеколога, дерматовенеролога и невропатолога.

Со стороны органа зрения наряду с общепринятыми методами исследования проводились: визометрия (аппарат Рота, набор очковых линз), офтальморефрактометрия с определением силы преломления, радиуса кривизны роговицы (Grand Seiko GR-2100/Japan, Topcon KR-7300/Japan); тонометрия глаза 5,0 г и 10,0 г грузами по Маклакову (в мм рт. ст.), периметрия (статический автопериметр Haag Streit Interzeag Octopus 123 Perimeter, Germany), офтальмоскопия (линза Гольдмана и VOLK 90D (США), бинокулярным офтальмоскопом Schepens, биомикроскопия (щелевая лампа L-0240, Inami/Japan), оптическая когерентная томография диска зрительного нерва и желтого пятна (Carl Zeiss Cirrus HD OCT Model 4000/5000, Germany), аутофлюоресцентная ангиография с калиброметрией (Cirrus HD-OCT Carl Zeiss), ультразвуковая диагностика (УЗД) сосудов центральной артерии и вены сетчатки.

Результаты исследования и их обсуждение

В целом у исследуемого контингента ретиноваскулиты по венозному типу выявлены у 44 больных (88 глаз) – 58% - с невроретинопатией – у 30 больных (60 глаз) – 40%; с невроваскулитами – у 8 больных (16 глаз) – 10% и с патологией макулярной области – макулопатией и макулодистрофией – у 6 больных (12 глаз) – 8%.

Наряду с этим по смешанному типу выявлено 32 больных (64 глаз) – 42%: с невроретинопатией – 15 больных (30 глаз) – 20%; с невроваскулитами – 9 больных (18 глаз) – 12%; с патологией желтого пятна (макулопатией и макулодистрофией) – 8 больных (16 глаз) – 10%.

Необходимо отметить, что по стадиям больные распределялись следующим образом:

- с обострением – 56 больных (112 глаз) – 74%;

- в стадии ремиссии – 20 больных (40 глаз) – 26%.

В соответствии с тем, что у больных в патологическом процессе задействованы сетчатка, желтое пятно и диск зрительного нерва, сопровождающиеся функциональными нарушениями, больные по результатам исследований были распределены по степени тяжести: с легкой степенью – 28 больных (56 глаз) – 37%; со средней степенью – 28 больных (56 глаз) - 37% и тяжелой степенью – 20 больных (40 глаз) – 24%.

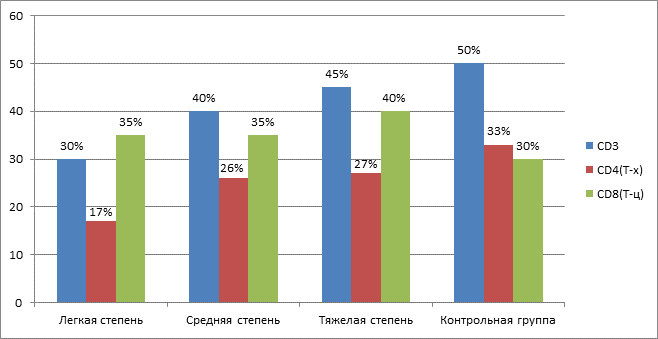

Исследование иммунной системы выявило, что у всех больных с идиопатическими ретиноваскулитами имеет место вторичный иммунодефицит, так как выявляется понижение всех показателей CD3 и CD4 (Т-хелперы) по сравнению с минимальным порогом в контрольной группе (рис. 1). Так, у больных в стадии обострения, а также со средней и тяжелой степенями ретиноваскулитов выявлено достоверное понижение CD4 (T-xелперы) соответственно 24±2,1%; 26±2,2%; 27±2,1% (Р<0,05) по сравнению с нижним порогом показателя в контрольной группе – 33% (таблица, рис. 1).

Рис. 1. Т-лимфоциты иммунной системы при различной степени тяжести

идиопатических ретиноваскулитов

Показатели клеточного иммунитета у больных с идиопатическими ретиноваскулитами при различных стадиях течения и степени тяжести

|

Показатели ИС |

Показатели ИС min-max в % КГ |

Стадии течения |

Степени тяжести |

|||

|

Обострение n - 56 б-х (112 глаз) |

Ремиссия n – 20 б-х (40 глаз) |

Легкая n - 28 б-х (56 глаз) |

Средняя n-28 б-х (56 глаз) |

Тяжелая n–20 б-х (40 глаз) |

||

|

Т-лимфоциты |

||||||

|

CD 3 |

50-70 |

48±2,7ΔΔ |

36±4,5 |

30±3,6 |

40±1,4ΔΔ |

45±2,5ΔΔΔ |

|

CD 4(T-x) |

33-46 |

24±2,1 |

24±2,1 |

17±2,3 |

26±2,2ΔΔ |

27±2,1ΔΔ |

|

CD 8 (T-ц) |

17-30 |

38±1,2 |

34±2,1 |

35±4,6 |

35±4,3 |

40±1,5Δ |

|

ИРИ |

1,4-2,0 |

0,9 |

1,0 |

0,9 |

1,2 |

1,2 |

|

В-лимфоциты |

||||||

|

CD 20 |

17-30 |

40±1,7ΔΔ |

30±3,7 |

- |

35±4,6 |

35±2,6Δ |

|

CD 16 (NK) |

10-24 |

40±1,4ΔΔΔ |

20±2,2 |

28±1,9 |

32±2,3Δ |

40±1,4ΔΔΔ |

|

CD 25(ИЛ2) |

10-28 |

42±1,6ΔΔ |

30±3,6 |

33±2,0 |

33±2,1 |

42±1,6ΔΔ |

|

CD 95 |

10-39 |

34±4,5 |

46±2,6ΔΔ |

29±3,1 |

42±1,6 |

57±1,87ΔΔΔ |

|

IgA |

0,8-2,8 |

0,4±0,22 |

- |

3,0±0,17 |

0,41±2,2ΔΔΔ |

- |

|

IgG |

6,4-16 |

0,35±0,18 |

0,48±0,23 |

- |

- |

- |

|

IgM |

0,5-2,0 |

3,2±0,17 |

- |

- |

- |

- |

Примечание: показатель достоверности - Р<0,05Δ; Р<0,01ΔΔ; Р<0,001ΔΔΔ

Т-х – Т-хелперы; Т-ц – Т-цитотоксические клетки

Наряду с этим отмечается достоверное повышение показателя CD8 (Т-цитотоксических клеток), которые тормозят активность лейкоцитов и являются отражением интенсивности цитотоксических реакций организма. Так, у больных с ретиноваскулитами в стадии обострения и у больных с тяжелой степенью имеет место увеличение CD8 (Т-ц) до 38±1,2% и 40±1,5% против 30% в контрольной группе (Р<0,05). У всех больных отмечается понижение иммунорегуляторного индекса (ИРИ) до 0,9–1,2 по сравнению с контрольной группой 1,4–2,0 (таблица, рис. 1).

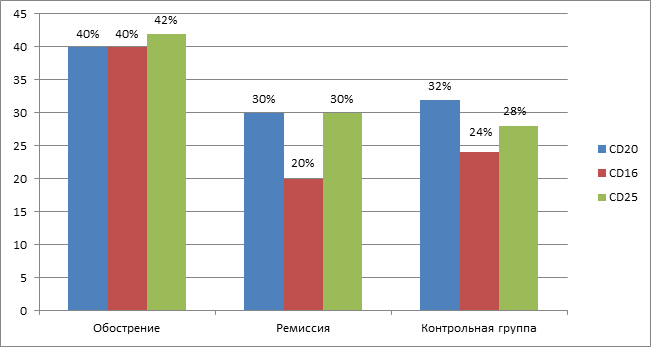

У всех больных с ретиноваскулитами выявлена активация В-лимфоцитов – активная аутоиммунная реакция: CD20 маркер зрелых лимфоцитов, CD16 (NK) – маркер нейтрофилов и NK-клеток, CD25 (ИЛ-2) – маркер для ИЛ-2 и активации Т-лимфоцитов (рис. 2). Как видно из рисунка 2, вышеперечисленные показатели достоверно выше у больных в стадии обострения – 40±1,7%; 40±1,4%; 42±1,6% по сравнению со стадией ремиссии – соответственно 30±3,7%; 20±2,2%; 30±3,6% (Р<0,05; Р<0,001).

Рис. 2. В-лимфоциты иммунной системы при различных стадиях у больных

идиопатическими ретиноваскулитами

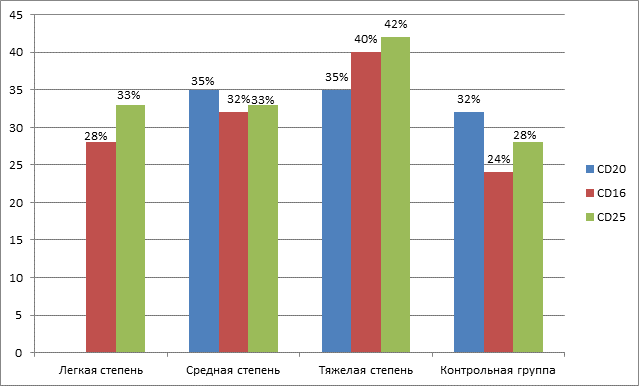

Необходимо отметить также достоверное увеличение показателей (CD20, CD16, CD25) при тяжелой степени ретиноваскулитов соответственно: 35±2,6%; 40±1,4%; 42±1,6%, по сравнению с контрольной группой: 32±3,2%; 24±1,9%; 28±2,0% (Р<0,05; Р<0,001, Р<0,01), и больными с легкой степенью: 28±1,9%; 33±2,0% (Р< 0,05) (рис. 3).

Обращает на себя внимание дисиммуноглобулинемия у больных с ретиноваскулитами во всех подгруппах.

Рис. 3. В-лимфоциты иммунной системы при различной степени тяжести

у больных с идиопатическими ретиноваскулитами

Известно, что любой воспалительный или сосудистый процесс сопровождается повреждением клеток, более выраженным по мере тяжести патологического процесса. В соответствии с чем у больных с ретиноваскулитами с тяжелой степенью выявлено увеличение показателя апоптоза клеток – CD95, соответственно: 57±1,8%; 42±1,6%; 46±2,6%; против 29±3,1%; и 34±4,5% (Р<0,01) при легкой степени (таблица).

Заключение

Таким образом, у больных с идиопатическими ретиноваскулитами в стадии обострения и при тяжелой степени изменений глазного дна со стороны иммунного статуса были выявлены:

- иммунодефицит Т-лимфоцитов СD3 (поверхностный маркер) и CD4 (Т-хелперы) с повышением показателя CD8 (Т-цитотоксических клеток);

- понижение иммунорегуляторного индекса (ИРИ);

- активация В-лимфоцитов, свидетельствующая об активной аутоиммунной реакции: СD20 (маркер зрелых лимфоцитов), CD16 (маркер нейтрофилов и NK-клеток), CD25 (маркер для ИЛ-2);

- увеличение СD95 (показатель апоптоза клеток).

Выявленные отклонения показателей иммунной системы являются показаниями к применению иммунокорректоров и проведению восстановительной терапии в лечении больных с идиопатическими ретиноваскулитами.

Библиографическая ссылка

Усенко В.А., Уметалиева М.Н., Сапронова Н.В. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С ИДИОПАТИЧЕСКИМИ ВАСКУЛИТАМИ СЕТЧАТКИ // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29582 (дата обращения: 20.02.2026).