Микробиоценоз пищеварительного тракта человека составляет более 500 видов микроорганизмов, при этом их количество в различных отделах желудочно-кишечного тракта неодинаково и варьирует в широком диапазоне. Наиболее многочисленными представителями нормофлоры кишечника являются Lactobacillus sp., Bifidobacterium sp., E. coli, Bacterioides sp., Clostridium sp., анаэробные стрептококки и другие микроорганизмы. Микрофлора ЖКТ участвует в процессах переваривания и всасывания, обеспечивает трофику кишечника, синтез витаминов, антиинфекционную защиту [1; 7].

Экзогенные и эндогенные факторы могут оказывать существенное влияние на качественный состав кишечной нормофлоры, что в свою очередь не только нарушает течение физиологических процессов, но и способствует развитию тяжелых патологических состояний. Количественное и качественное изменение состава кишечной нормофлоры называют дисбактериозом кишечника. Наиболее распространенной причиной развития дисбактериоза является антимикробная химиотерапия, оказывающая прямое антагонистическое действие на представителей нормофлоры и существенно изменяющая «микробный пейзаж» пищеварительного тракта. В связи с этим при лечении антибиотиками и другими антимикробными препаратами рационально назначение пробиотических лекарственных средств во время проведения антибактериальной химиотерапии.

Успехом комплексного применения антибиотика и пробиотика является субэффективная концентрация антимикробного препарата в пищеварительном тракте и определенная резистентность пробиотического штамма к АМП. Пероральный прием антимикробного препарата дает возможность использования временного интервала, что в свою очередь позволяет назначать пробиотический препарат после снижения концентрации антибиотика в просвете кишечника до минимальных значений. Помимо этого, возможно использование сведений о резистентности пробиотических штаммов к АМП [2; 4; 6].

Также необходимо учитывать, что эффективность комплексной терапии повышается в том случае, если и пробиотический штамм и антибиотик являются синергистами, так как их совместное действие снижает частоту появления побочных эффектов этиотропной терапии и повышает эффективность эрадикационной. Таким образом, совместное применение антибиотиков и пробиотиков позволит снизить риск развития дисбактериоза или уменьшить его тяжесть.

Исходя из выше перечисленного перед нами была поставлена следующая цель исследования: определение эффективности совместного применения пробиотиков на основе бактерий рода Bacillus с антибиотиками.

Объектами наших исследований являлись чистые культуры пробиотических штаммов микроорганизмов: Bacillus subtilis 534 (из биопрепарата «Споробактерин»), Васillus сеrеus IР 5832 (из биопрепарата «Бактисубтил»), а также были получены отдельные чистые культуры Васillus subtilis ВКПМ В 7038 и Васillus licheniformis ВКПМ В 7048, входящие в состав «Ветом 2».

Для определения антибиотикорезистентности бактерий рода Bacillus, входящих в состав пробиотиков, нами использовались следующие методы: метод определения антибиотикорезистентности бактерий рода Bacillus с применением тест-систем Bio Merieux; диско-диффузионный метод (ДДМ) определения антибиотикорезистентности; метод последовательных разведений [5].

Для определения антибиотикопродуктивности бактерий рода Bacillus, входящих в состав пробиотиков, нами использовались следующие методы: метод определения антибиотикопродуктивности микроорганизмов на твердых питательных средах (метод агаровых блочков); метод определения антибиотикопродуктивности микроорганизмов при культивировании их в жидких питательных средах (метод с агаровыми лунками) [5].

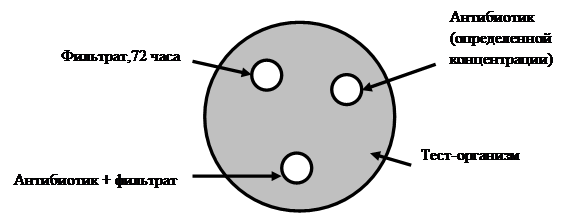

Оценку эффективности совместного применения антибиотиков и пробиотиков определяли по следующей схеме (рисунок 1).

Рис. 1. Схема определения влияния антибиотика и пробиотика на подавление тест-организма в отдельности и совместно

Чашки Петри с МПА засеяли сплошным «газоном» тест-организмами (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella enteritidis). Затем с помощью пробойника сделали три лунки (диаметр 6 мм) и внесли: в первую 30 мкл фильтрата, инкубированного 72 часа + 30 мкл физраствора, во вторую – 30 мкл антибиотика определенной концентрации, к которому условно-патогенные микроорганизмы оказались умеренно чувствительными + 30 мкл питательного бульона, а бактерии рода Bacillus – устойчивы, а в третью лунку – 30 мкл фильтрата + 30 мкл антибиотика, для того чтобы определить их влияние друг на друга.

Первоначальным этапом нашего исследования было определение антибиотикорезистентности пробиотических препаратов («Споробактерин», «Бактисубтил», «Ветом 2») на основе бактерий рода Bacillus с применением тест-систем Bio Merieux и ДДМ.

Критерием отбора антибиотиков для ДДМ, к которым исследуемые штаммы микроорганизмов проявляли резистентность, послужило определение антибиотикочувствительности с использованием тест-систем Bio Merieux, чтобы отобрать антибиотики, к которым бактерии рода Bacillus устойчивы, а тест-организмы – умеренно чувствительны. В соответствии с данным методом было установлено, что все четыре штамма бактерии рода Bacillus оказались устойчивы к пенициллину, оксациллину, тикарциллину, мециллинаму, цефуроксиму, цефтазидиму, цефлулодину, цефиксиму, цефотаксиму, имипенему, линкомицину, хлорамфениколу, азтреонаму и колистину.

S.еnteritidis оказалась умеренно чувствительна к пенициллину, ко всем антибиотикам из группы аминогликозидов, к цефуроксиму, цефокситину, цефоперазону, цефиксиму, цефотаксиму и хлорамфениколу.

На следующем этапе антибиотикорезистентность проверяли ДДМ с использованием стандартных дисков, содержащих антибиотики (табл.1).

Таблица 1

Сравнительная таблица по антибиотикорезистентности бактерий рода Bacillus, входящих в состав пробиотиков, с применением ДДМ (мм)

|

Антибиотики |

Исследуемые тест-организмы |

||||

|

B. subtillis 534 |

B. cereus 5832 |

B. lichenoformis ВКПМ В 7048 |

B. subtillis 7038 |

S. еnteritidis |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

8 |

|

Penicilline |

25,0±0,58 |

R |

R |

21,7±0,33** |

20,7±0,67** |

|

Ampicilline |

26,0±0,58 |

17,7±0,33*** |

30,7±0,67 |

24,3±0,33* |

25,7±0,67 |

|

Oxacilline |

30,3±0,33 |

14,7±0,33*** |

26,0±0,58** |

22,0±0,58*** |

R |

|

Streptomycine |

25,3±0,33 |

34,0±0,58 |

32,0±0,58 |

32,0±0,58 |

18,3±0,33*** |

|

Kanamycine |

27,0±0,58 |

20,7±0,67** |

25,0±0,58 |

25,0±0,58 |

22,0±0,58** |

|

Gentamicine |

35,0±0,58 |

30,3±0,88* |

29,7±0,33** |

29,3±0,33** |

23,7±0,33*** |

|

Netilmicine |

33,3±0,33 |

34,0±0,58 |

26,0±0,58*** |

32,3±0,88 |

21,3±0,67*** |

|

Cefalexine |

35,0±0,58 |

29,7±0,33** |

29,7±0,33** |

32,3±0,67* |

29,3±0,33** |

|

Cefotaxime |

36,3±0,67 |

20,0±0,58*** |

R |

R |

12±0,33*** |

|

Cefasoline |

30,7±0,67 |

32,7±0,33 |

32,3±0,33 |

30,3±0,88 |

32,0±1,00 |

|

Cefixime |

20,0±0,58 |

R |

R |

15,0±0,58** |

29±1.76 |

|

Меропенем |

34,0±0,58 |

32,0±0,58 |

29,3±0,67 |

35,3±0,33 |

30,0±0,58** |

|

Imipeneme |

45,7±0,67 |

38,0±1,15** |

41,3±0,67* |

41,0±0,58** |

22,0±0,58*** |

|

Aztreonam |

R |

R |

R |

R |

R |

|

Vancomycine |

21,3±0,88 |

17,7±0,33* |

18,7±0,67 |

16,7±0,67* |

22,7±0,33 |

|

Tetracycline |

25,3±0,33 |

21,3±0,33** |

22,7±0,33** |

26,3±0,33 |

22,0±1,15* |

|

Lincomycine |

20,0±0,58 |

18,0±0,58 |

21,0±0,58 |

25,7±0,67 |

13,3±0,67** |

|

Clindomycine |

26,7±0,67 |

29,3±0,67 |

27,0±0,58 |

28,0±0,58 |

R |

|

Erythromycine |

33,0±0,58 |

28,3±0,88* |

26,0±0,58** |

30,3±0,33* |

R |

|

Chlorampheni-kol |

R |

22±0,91 |

24±0,58 |

27±0,17 |

13±0,21 |

|

Colistine |

R |

R |

R |

R |

16,7±0,67 |

|

R – устойчивость к антибиотикам; * Р < 0,050; ** Р < 0,010; *** Р < 0,001. |

|||||

По результатам ДДМ B. licheniformis 7048 и B. subtilis 7038 оказались устойчивыми к цефотаксиму, азтреонаму, а B. cereus и B. licheniformis еще и к пенициллину, а B. subtillis 534 устойчив к хлорамфениколу. Все четыре штамма бактерии рода Bacillus проявили чувствительность к аминогликозидам, тетрациклинам, линкозамидам, макролидам. Полученные результаты полностью соответствуют результам, полученным Дроздовой Е.А. и Щербаковой Н.В. при изучении резистентности пробиотических штаммов микроорганизмов к антибиотикам [3].

Наиболее устойчивым является штамм B. cereus 5832, поскольку дает наименьшие зоны подавление антибиотиками, а B. subtillis 534 более чувствителен к антибиотикам, так как для него характерны наибольшие зоны подавления роста. S. еnteritidis как тест-организм является устойчивой ко многим антибиотикам.

Исходя из проведенных предварительных исследований нами были отобраны те антибиотики, к которым бактерии рода Bacillus оказались устойчивыми (Пенициллин и «Бактисубтил»; Цефотаксим и «Ветом 2» Хлорамфеникол и «Cпоробактерин»), а S. еnteritidis умеренно чувствительна.

Следующим этапом было определение минимально подавляющих концентраций (МПК) изучаемых антибиотиков на рост исследуемых микроорганизмов. с этой целью мы использовали метод последовательных разведений (табл. 2).

Таблица 2

Определение МПК пенициллина, цефотаксима, хлорамфеникола методом последовательных разведений

|

Исследуемые объекты |

Антибиотик |

Разведение антибиотиков |

||||||||||

|

1:1 |

1:2 |

1:4 |

1:8 |

1:16 |

1:32 |

1:64 |

1:128 |

1:256 |

1:512 |

|||

|

Концентрация, ЕД |

1 млн |

500 тыс. |

250 тыс. |

125 тыс. |

62,5 тыс. |

31,25 тыс. |

15,63 тыс. |

7,81 тыс. |

3,9 тыс. |

1,95 тыс. |

||

|

B. cereus |

Пенициллин |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

|

|

S. etnteritidis |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

||

|

Концентрация, г |

5 |

2,5 |

1,25 |

0,63 |

0,32 |

0,16 |

0,08 |

0,04 |

0,02 |

0,01 |

||

|

B. licheniformis ВКПМ В 7048 |

Цефотаксим |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

B. subtilis 7038 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

S. etnteritidis |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

||

|

B. subtilis 534 |

Хлорамфеникол |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

|

|

S. etnteritidis |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

||

Анализ ряда разведений растворов антибиотиков позволил определить концентрации, которые оказывают бактерицидное и бактериостатическое действие на исследуемые микроорганизмы, а также концентрации, которые не оказывают влияния на рост.

Для решения второй задачи нами проводились исследования по изучению антибиотикопродуктивности бактерий рода Bacillus, в ходе которых была выявлена их антагонистическая активность относительно тест-организмов.

В первую очередь мы попытались определить, на какие сутки происходит наибольшая выработка антибиотикоподобных веществ в питательную среду. Для этого мы использовали метод с агаровыми лунками. Бактерии рода Bacillus выращивали в питательном бульоне в течение 48, 72 и 96 часов. В дальнейшем опыте использовали фильтрат от бактерий, по результатам которого установили, что максимальная выработка антибиотикоподобных веществ осуществляется через 72 часа культивирования микроорганизма. Это можно объяснить ростом популяции бактерий и конкуренцией за питательные компоненты среды.

Изначально антибиотикопродуктивность бактерий рода Bacillus изучили при их культивировании на твердых питательных средах с использованием метода агаровых блочков (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительная таблица по антибиотикопродуктивности бактерий рода Bacillus методом агаровых блочков

|

Название штамма |

B.subtillis 534 |

B.cereus IP 5832 |

B.lichenoformis ВКПМ В 7048 |

B.subtillis ВКПМ В 7038 |

|

S. enteritidis |

26,0±0,58 |

22,7±0,33 |

23,3±0,33 |

24,3±0,67 |

Дальнейшие исследования по определению антибиотикопродуктивности бактерий рода Bacillus проводили при культивировании на жидких питательных средах методом агаровых лунок и методом наложения дисков, пропитанных антибиотиками. Данные по зонам подавления тест-организма Salmonella enteritidis методом агаровых лунок представлены в табл. 4.

Таблица 4

Сравнительный анализ антибиотикопродуктивности бактерий рода Bacillus

методом агаровых лунок

|

Название штамма |

B.subtillis 534 |

B.cereus IP 5832 |

B.lichenoformis ВКПМ В 7048 |

B.subtillis ВКПМ В 7038 |

|

S. enteritidis |

11,0±0,58 |

8,7±0,33 |

10,3±0,33 |

9,3±0,67 |

Анализ экспериментальных данных (табл. 4) свидетельствует о том, что выраженной антагонистической активностью в отношении тест-организмов обладает штамм B. subtillis 534, а наименее выраженной - B. cereus. Зона подавления роста тест-организмов находится в прямой зависимости от концентрации вырабатываемых антибиотических соединений бактериями рода Bacillus. При применении метода с наложением дисков также были получены диаметры зон подавления роста тест-организмов, были получены аналогичные результаты.

Эффективность совместного использования антибиотиков и пробиотиков на основе бактерий рода Bacillus. В этом случае можно установить явление синергизма (или аддитивность), когда происходит суммация антагонистического действия антибиотиков и пробиотиков, что имеет большую практическую значимость. Также можно зарегистрировать либо негативный эффект (антагонизм), когда антибиотикоподобные вещества, вырабатываемые бактериями, могут блокировать мишени действия антибиотиков, либо отсутствие какого-либо эффекта.

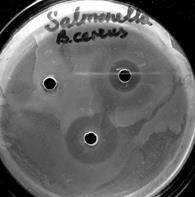

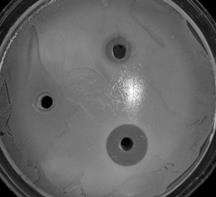

В связи с этим, учитывая результаты определения антибиотикорезистентности бактерий рода Bacillus к антибиотикам, мы провели опыт по изучению эффективности совместного действия антибиотических препаратов и пробиотических штаммов на условно-патогенные микроорганизмы (рис. 2).

Рис. 2. Метод по совместному применению антибиотика и пробиотика на основе бактерий рода Bacillus: 1 – фильтрат, 2 – антибиотик, 3 – антибиотик + фильтрат

На рис. 2 показан результат совместного применения антибиотика цефиксима (левый рисунок) и B. cereus при подавлении Salmonella enteritidis, пенициллина (правый рисунок) и B. lichenoformis ВКПМ В 7048 при действии на Salmonella enteritidis.

Далее представлена обобщающая табл. 5 по эффективности совместного применения антибиотиков и пробиотиков на основе бактерий рода Bacillus.

Представленные в табл. 5 данные позволяют нам выделить пару антибиотик и пробиотик, которая подавляет тест-организм Salmonella enteritidis in vitro и, следовательно, дальнейшее использование этой пары in vivo при лечении сальмонеллеза.

Таблица 5

Экспериментальная оценка эффективности комплексного применения антибиотиков и пробиотиков на основе бактерий рода Bacillus

|

Штамм |

Salmonella enteritidis |

||

|

Пенициллин |

Цефотаксим |

Хлорамфеникол |

|

|

B. subtillis 534 |

Н |

Н |

А |

|

B. cereus IP 5832 |

А |

Н |

О |

|

B. licheniformis ВКПМ В 7048 |

А |

А |

Н |

|

B. subtillis ВКПМ В 7038 |

Н |

А |

О |

|

Примечание: А – аддитивный эффект, Н – негативный эффект, О – отсутствие эффекта |

|||

Библиографическая ссылка

Сизенцов А.Н., Карпова Г.В., Володченко В.Ф., Тимофеева А.А. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ И ПРОБИОТИКОВ В УСЛОВИЯХ IN VITRO // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26374 (дата обращения: 08.01.2026).