Приоритетами государственной политики в части коррекционной педагогики согласно концепции модернизации образования в Российской Федерации являются постепенный переход к инклюзивному образованию и социализация детей с особыми образовательными потребностями. С целью достижения равноправия в области получения образования в период демократизации социальных отношений и построения социального государства в Российской Федерации формируется и продвигается система инклюзивного образования. Понятие «инклюзия» включается в социально-культурное пространство России как более высокий новый уровень социального равенства. Инклюзивная образовательная парадигма предполагает объединение в образовательном пространстве детей вне зависимости от их физического или психического здоровья, от уровня развития, от этнической, религиозной, половой принадлежности или же от социально-экономического статуса их семьи.

Существующие теоретические представления о процессе инклюзивного образования отличаются многообразием. Ученые рассматривают проблемы инклюзивного образования и воспитания, начиная еще с дошкольного периода, обосновывают перспективы инклюзивного образования, разрабатывают принципы формирования отечественной системы совместного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном и школьном периодах. Так, интенсивно работает в этом направлении исследовательская группа академика РАО Н.Н. Малофеева Института коррекционной педагогики. Однако большинство работ посвящены вопросам медико-социальной и психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и при этом недостаточно представлены важнейшие аспекты их образования и социальной адаптации как проблемы, которую необходимо решать комплексно в условиях воспитательных и образовательных учреждений.

Условия для решения данной проблемы создаются в рамках инклюзивного образования, которое в настоящее время интенсивно изучается, получает разносторонние обоснования, встраивается в существующие образовательные модели и адаптируется в различных формах.

Ряд работ обсуждают направление развития образования на решение, в том числе и задач социальной адаптации ребенка, что достигается через особую организацию образовательного пространства.

Педагогическая наука рассматривает различные определения понятия «образовательное пространство»:

- разработанный и внедренный в педагогическую практику комплекс факторов формирования личности;

- физическое пространство, где сформирован ряд определенных связей и отношений, а также действуют системы развития и социализации личности и развиваются социально значимые компетенции;

- отдельная нормированная организационная образовательная структура, в рамках которой созданы специальные благоприятные для развития личности условия;

- главный фактор социальной адаптации детей;

- единая комплексная образовательная система, обеспечивающая возможности всестороннего развития личности;

- иерархия специфических компонентов, различающихся по содержанию и по комплексности решаемых в рамках данной иерархии педагогических задач.

Проанализировав приведенные определения, мы можем утверждать, что все они описывают образовательное пространство как целостную многокомпонентную иерархическую структуру, которая выполняет определенные функции по воспитанию и образованию личности в заданных педагогических координатах. Образовательное пространство характеризуется рядом признаков, таких как наличие содержания, гибкой или жесткой структуры и протяженности, а также организованность. Специфическими признаками образовательного пространства является степень его доступности, множественность субъектов, разноуровневая вариативность.

Следовательно, при моделировании инклюзивного образовательного пространства предусматривается целенаправленная систематическая деятельность педагогических коллективов, а также субъектов этой деятельности – учащихся и их родителей по психологической поддержке и разностороннему развитию учащихся, по их социально-педагогической адаптации в данном образовательном пространстве.

При проведении моделирования образовательного пространства с заданными параметрами нами получена инклюзивная образовательная вертикаль, которая представляет собой иерархическую структуру, включающую разноуровневые образовательные учреждения, гибко взаимодействующие между собой [5].

Интеграция, объединение и координация образовательных учреждений в научно-образовательный кластер будут способствовать повышению эффективности системы профессионального образования, а кластерный подход дает неоспоримые преимущества перед другими подходами и становится стратегически важным механизмом реализации новой образовательной политики.

В последние годы концепция кластеризации представляет собой один из элементов государственного управления в мире. В России, например, развитие территориально-производственных кластеров является значимым направлением, намеченным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. В 2011 году на государственном уровне был провозглашен кластерный принцип подготовки кадров с целью максимального приближения деятельности учреждений среднего и высшего профессионального образования к потребностям научной, социальной и производственной областей народного хозяйства.

Развивая систему образования посредством кластерного подхода, субъекты образовательного кластера укрепляют партнерские связи, оказывают взаимовлияние друг на друга, усиливая преимущества, как отдельных элементов, так и кластера в целом [7]. Следовательно, образовательный кластер представляется единством совместно функционирующих в интересах достижения единой цели субъектов, взаимодействующих на основе гибкой системы договорных отношений, которыми определены иерархические связи и регулирующие нормы [1]. В целом, кластерный подход в образовательной сфере предполагает наличие следующих обязательных ключевых составляющих:

- нормативно-правовая база функционирования компонентов кластера;

- наличие единой общей цели;

- прозрачные механизмы взаимного функционирования организаций-субъектов кластера;

- общие технологии управления и актуализации кластерного подхода.

Наиважнейшим критерием в определении научно-образовательного кластера является наличие для всех его компонентов единой общей цели, что может на практике быть выражено в совместных научно-образовательных и социально-образовательных проектах, при выполнении которых появляются дополнительные качества, в частности, формируются новые профессиональные и социальные компетенции как у обучающихся, так и у обеспечивающих функционирование включенных в кластер организаций лиц [3]. Сотрудничество в пределах кластера организовано на базе принципов соблюдения социальной этики, добровольности, с соблюдением взаимных интересов, при взаимном развитии возможностей.

В рамках предлагаемого кластера преподаватель вникает в механизмы его работы, проходя последовательно ряд этапов профессиональной подготовки к работе в формате кластерного подхода в условиях реализации требований инклюзивной образовательной среды:

1. Сетевая парадигма деятельности системы – кластера образовательных учреждений при сохранении их единой специализации – общий вид деятельности (образовательная) при различиях в специализации охваченных кластером государственных и негосударственных образовательных и вспомогательных учреждений (спортивные, медицинские организации, учреждения дополнительного образования, органы социального и психологического сопровождения и пр.).

2. Продуктивное сотрудничество как ведущий способ взаимодействия между всеми образовательными и вспомогательными организациями, входящими в состав кластера.

3. Потребность в непрерывном поддержании высокого уровня инновационной активности предполагает, что в деятельность кластера вовлечены представители научного сообщества, способные к креативной работе по созданию инновационных изменений технологического, медицинского и педагогического характера в деятельности образовательных организаций при координирующей роли Центра инклюзивного образования на базе университета.

Рис. 1. Формализованное изображение научно-образовательного кластера

Рис. 1, иллюстрирующий идею образовательного кластера, раскрывает общность локализации и сферы деятельности включенных в кластер учреждений, подчеркивая взаимосвязи и взаимодополняемость инновационных, медицинских и образовательных учреждений – отделений кластера.

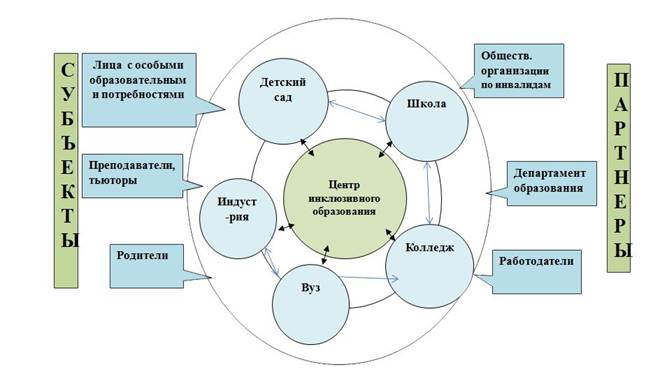

С целью создания эффективно действующей системы развития профессионального мастерства нами была проанализирована целесообразность использования кластерного подхода в образовании при создании инклюзивной образовательной среды в условиях северного города [3]. Успешная реализация инклюзивного образования становится возможной на основе кластерной модели развития инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (рис. 2). Такая модель предполагает способ взаимодействия образовательных учреждений, которые осуществляют инклюзивное образование. Деятельность данной модели планируется, организуется и координируется Центром инклюзивного образования. Особенность его координирующей деятельности состоит в том, что его эффективная реализация будет возможна при условии сотрудничества образовательных учреждений (Детский сад – Школа – ССуз – Вуз). При создании непрерывной образовательной вертикали эти учреждения способны осуществить на практике системный подход к проблеме включения детей с особыми образовательными потребностями в социум. Такой подход возможен путем организации команды специалистов и педагогов каждого образовательного учреждения, готовых работать в едином ключе интегративного образования [6]. С другой стороны, выполнение требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [2], эффективное предоставление образовательных услуг стимулирует к поиску различных форм взаимодействия с научным сообществом, внедрению инноваций. Высокий уровень инновационной активности предполагает участие представителей научного сообщества в деятельности образовательных организаций.

Рис. 2. Структура кластерной модели непрерывного инклюзивного образовательного пространства

Представленная на рисунке 2 структура кластерной модели непрерывного образовательного пространства иллюстрирует тесное взаимодействие воспитательно-образовательных учреждений всех уровней, начиная с учреждения дошкольного образования до учреждения высшего профессионального образования с участием организаций, обеспечивающих дальнейшую профессиональную деятельность. Субъектами инклюзивной образовательной вертикали являются учащиеся с особыми образовательными потребностями, их родители, а также педагогический и тьюторский состав образовательных организаций. Партнерами, оказывающими поддержку субъектам инклюзивной образовательной вертикали, представляются общественные организации, государство в лице департамента образования, а также работодатели.

Описываемая кластерная модель основана на ряде принципов построения инклюзивного образовательного пространства, среди которых принципы главенства социализации, индивидуализации (учет потребностей каждого учащегося), интегративности педагогического сопровождения субъектов, принцип толерантности и ценностного отношения к субъектам интегративной структуры непрерывного инклюзивного образовательного пространства.

Таким образом, предлагаемое нами развитие инклюзивной образовательной среды на основе кластерного подхода позволяет проанализировать состояние инклюзивной среды в г. Сургуте, наличие общих признаков кластера, степень их развитости и обосновать необходимость создания центра инклюзивной образовательной среды в университете. Объединение ресурсов и усилий коллективов отдельных учреждений в рамках кластера позволит расширить возможности получения качественных образовательных услуг лицам с особыми образовательными потребностями, обеспечит реализацию инклюзивного образования, выступающего одной из форм альтернативного обучения, а также разрешит ряд организационно-педагогических проблем.

Библиографическая ссылка

Муллер О.Ю., Рассказов Ф.Д. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ КАК ЕДИНАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТРАНСТВА // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25385 (дата обращения: 14.02.2026).