Установлено, что морфологической основой и универсальным механизмом развития и прогрессирования хронических диффузных заболеваний печени независимо от этиологического фактора является фиброз [7, 9, 11]. На современном этапе развития гепатологии приоритетные позиции занимают те ее разделы, которые изучают патогенетические механизмы формирования фиброза печени (ФП) и пути предотвращения прогрессии фиброза в цирроз печени [4].

Темпы прогрессирования заболевания зависят от нескольких групп факторов. Из факторов, ассоциированных с этиологическими особенностями, наиболее изученными являются: генотип вируса, репликативная активность, коинфицирование (микст-гепатиты, ВИЧ), длительность воздействия этиологического фактора, злоупотребление алкоголем (более 50 г в день), прием наркотиков. К предикторам ФП, ассоциированными с увеличением скорости развития ФП и определяющими индивидуальный прогноз пациента, относят факторы, связанные с организмом пациента — мужской пол, пожилой возраст, генетические факторы, ожирение, сахарный диабет, инсулинрезистентность, синдром перегрузки железом, сопутствующая сердечная недостаточность [4, 5, 6, 10].

В литературе встречаются сведения об ассоциации скорости развития фиброза с повышением концентрации гиалуроновой кислоты, аланинаминотрансферазы, гипербилирубинемией, гипоальбуминемией, тромбоцитопенией и содержанием альфа-фетопротеина [1, 3, 8]. Соответственно, предикторами активного фиброгенеза будут являться не только факторы, стимулирующие рост соединительной ткани, но и причины, усугубляющие механизмы этого многокомпонентного процесса [4, 6, 9, 11].

Сегодня широко изучаются возможности неинвазивной оценки и мониторинга фиброза в печени. Однако, остаются дискутабельными вопросы о факторах, определяющих темпы прогрессирования фиброза и формирование цирроза печени. Недостаточно изучена диагностическая ценность неинвазивных показателей характера течения заболеваний печени при невозможности проведения пункционной биопсии.

Цель исследования – оценить диагностические характеристики неинвазивных лабораторных тестов для определения темпа прогрессирования фиброза печени на модели больных хроническим гепатитом С (ХГС).

Материал и методы исследования. Было обследовано 110 пациентов с ХГС в фазе реактивации средним возрастом 38,89±11,31 лет, из них 54 мужчин и 56 женщин. Диагноз ХГС устанавливали на основании комплекса данных клинико-лабораторного и инструментального обследования. Плотность печени и стадию фиброза определяли методом ультразвуковой эластографии (УЗЭ) на аппарате Fibroskan 502, «Echosens», Франция.

В сыворотке крови обследуемых лиц методом иммуноферментного анализа на фотометре «Stat-Fax 2100», (США) исследовали концентрацию прямого маркера фиброза гиалуроновой кислоты (ГК) с помощью набора «ВСМ Diagnostics» (США). В качестве теста регенерации гепатоцитов оценивали уровень альфа-фетопротеина (АФП) иммунохемилюминисцентным методом с помощью набора "AFP" (Siemens) на анализаторе «Immulitе-1000» (Германия). В качестве теста, характеризующего функцию печени по поддержанию гликемии, исследовали уровень глюкозы в сыворотке крови на биохимическом анализаторе «Architect c4000» (Abbott Laboratories, США) с применением одноименного набора (Abbott Clinical CHEMISTRY, США).

У всех пациентов с определенной длительностью инфекции и стадией фиброза по результатам УЗЭ печени, была рассчитана скорость развития фиброза (СРФ) как соотношение фиброза (в баллах) к длительности заболевания (в годах) [10]. Данный показатель является количественным отражением темпов прогрессирования ХГС. Этот метод определения скорости развития ХГС позволил нам выделить быстрый (до 10 лет) и медленный (более 10 лет) темпы прогрессирования фиброза при гепатите в цирроз печени.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программы Statistica 6.0 (StatSoft). Для описания полученных количественных признаков данные представляли в воде среднего и стандартного отклонения (М±SD), а также в виде медианы и 25 и 75 перцентиля (Ме (25; 75)). Статистическая значимость различий определялась по критерию Манна-Уитни. Количественная оценка линейной связи между двумя независимыми величинами проводилась с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r). Значимость различий между выборками и взаимосвязей показателей считалось достоверной при значении для р<0,05. Для расчета пороговых значений и диагностической эффективности показателей, имеющих предикторную ценность проводился ROC-анализ и расчет отношения шансов (QR). ROC-кривая отображает графически зависимость количества правильно верифицированных истинно положительных результатов от количества отрицательных и позволяет оценить эффективность тестов [2]. Оценку графических моделей проводили по экспертной шкале значений площади под ROC-кривой (Аrea Under Сurve), интервалы которой в пределах 0,9 – 1,0 характеризуют качество модели как отличное, интервалы 0,8 – 0,9 соответствуют очень хорошему качеству модели, пределы 0,7 – 0,8 – хорошему качеству, интервалы 0,6 – 0,7 – среднему, пределы 0,5 – 0,6 - неудовлетворительному. Оценка адекватности прогноза проводилась по четырехпольной таблице с расчетом показателей чувствительности, специфичности, воспроизводимости и соответствия [2]. Прогноз считался хорошим при чувствительности и специфичности ≥90%, воспроизводимости ≥75%, соответствия ≥90%, удовлетворительным – при чувствительности ≥ 80%, специфичности ≥75%, воспроизводимости ≥50%, соответствия ≥75%.

Результаты исследования и их обсуждение

В нашем исследовании СРФ у больных ХГС в среднем составила 0,19±0,18 балла/год. В зависимости от темпа прогрессии ФП пациенты были условно разделены на две группы. В первую группу вошли 67 больных с медленной СРФ (<0,19 балла/год), а во вторую группу были включены 43 лица с высокой СРФ (>0,19 балла/год). СРФ в группе с медленным темпом прогрессирования заболевания составила в среднем 0,02±0,02 балла/год, в группе быстрым темпом прогрессирования фиброза – 0,45±0,34 балла/год (р<0,001). В группе больных с быстрым темпом прогрессии фиброза регистрировались достоверно большие значения плотности печени по данным УЗЭ (р<0,001).

В рамках данного исследования была установлена сильная корреляционная связь темпа прогрессии фиброза с тремя лабораторными параметрами сыворотки крови: ГК (r=0,6; р<0,001), АФП (r=0,49; р=0,001) и глюкозой (r=-0,65; р<0,001), которые были рассмотрены нами в качестве предикторов прогрессирования ФП на модели больных ХГС. У больных ХГС с быстрой прогрессией ФП в сравнении с низким темпом прогрессирования заболевания регистрировались значимо более высокие уровни ГК (52,3 (34; 78,6) нг/мл и 22,3 (17; 30,9) нг/мл соответственно (р<0,001) и АФП (2,4 (1,9; 3,1) Ме/мл и 1,8 (1,3; 2,6) Ме/мл соответственно (р=0,04), а также достоверно низкие концентрации глюкозы в сыворотке крови (3,1 (2,5; 4,1) ммоль/л и 5,1 (4,6; 5,9) ммоль/л (elastography р = 0,002).

Полученные данные свидетельствуют о том, что прогрессирование процессов фиброза при ХГС сопровождается активацией механизмов регенерации и гипогликемией, что согласуется с результатами, полученными в других исследованиях [1, 3, 8]. Следовательно, при прогрессировании ФП изменяются различные функциональные печеночные тесты, что объясняет включение непрямых маркеров фиброза в фибропанели.

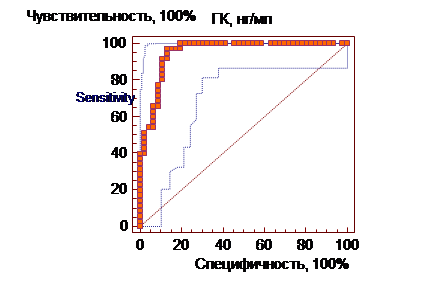

Для возможности индивидуального использования значимых предикторов прогрессирования ФП, нами были построены графики ROC-кривых для параметров ГК, АФП и глюкозы. Площадь ROC-кривой ГК для прогнозирования темпа прогрессирования ФП составила AUC 0,95±0,02 (доверительный интервал 0,88-0,98), р<0,001 (рис. 1). Индекс Юдена для данного показателя равнялся 0,84. Пороговое значение ГК для дифференциации медленной и высокой СРФ составило 40,4 нг/мл при чувствительности и специфичности 97,1 и 87% соответственно.

Рис. 1. ROC кривая гиалуроновой кислоты

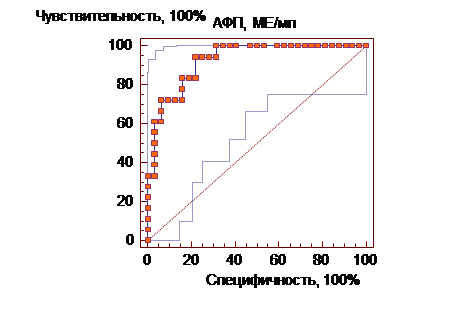

Площадь ROC-кривой АФП для прогнозирования темпа прогрессирования ФП составила AUC 0,95±0,02 (доверительный интервал 0,88-0,98), р<0,001 (рис. 2). Индекс Юдена для данного показателя равнялся 0,84. Пороговое значение АФП для дифференциации медленной и высокой СРФ составило 2,14 МЕ/мл при чувствительности и специфичности 94,4 и 78,1% соответственно.

Рис. 2. ROC кривая альфа-фетопротеина

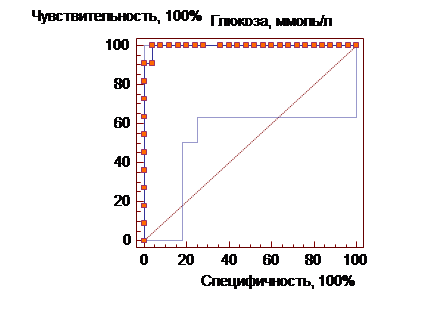

Площадь ROC-кривой глюкозы для прогнозирования темпа прогрессирования ФП составила AUC 0,99±0,01 (доверительный интервал 0,89-1,00), р<0,001 (рис. 3). Индекс Юдена для данного показателя равнялся 0,96. Пороговое значение глюкозы для дифференциации медленной и высокой СРФ составило 4,1 ммоль/л при чувствительности и специфичности 100 и 96% соответственно.

Рис. 3. ROC кривая глюкозы

Таким образом, медленный темп прогрессии ФП при ХГС диагностируется при концентрации ГК в крови менее или равном 40,4 нг/мл, уровне АФП менее или равном 2,14 МЕ/мл и значении глюкозы более или равном 4,1 ммоль/л. Высокий темп прогрессирования фиброза верифицируется при концентрации ГК в крови более 40,4 нг/мл, уровне АФП более 2,14 МЕ/мл и значении глюкозы менее 4,1 ммоль/л.

Выводы:

- Прогрессирование процессов фиброза при ХГС сопровождается активацией механизмов регенерации и гипогликемией.

- Ассоциация повышенных сывороточных уровней ГК, АФП и низких концентраций глюкозы с быстрой СРФ позволяет рекомендовать их в качестве дополнительных критериев оценки темпа прогрессии фиброза печени.

- Высокий темп прогрессирования фиброза печени на модели больных ХГС диагностируется при концентрации ГК в крови более 40,4 нг/мл, уровне АФП более 2,14 МЕ/мл и значении глюкозы менее 4,1 ммоль/л.

Библиографическая ссылка

Щёкотов В.В., Булатова И.А., Щёкотова А.П., Насибуллина Н.И., Падучева С.В. НЕИНВАЗИВНАЯ ОЦЕНКА ТЕМПА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=24063 (дата обращения: 20.02.2026).