Большие массивы нераспаханных степных земель (2,3 млн. км2) остались на настоящее время только в Центральной Азии [7], к ним относятся и степи Юго-Восточного Забайкалья, которые занимают обширную территорию, являясь естественным продолжением степей Монголии и Китая.

Степи Юго-Восточного Забайкалья своеобразны в природном отношении, им присущи характерные особенности: каменистость почв, физическое выветривание и распространение островной мерзлоты, резко континентальный климат и недостаточное увлажнение. Учитывая все перечисленные явления В.Б. Сочава, считал, что степи Юго-Восточного Забайкалья можно отнести к криоксерофитному центральноазиатскому варианту настоящих степей, не имеющих аналогов в пределах России, так как флористический состав степей представлен настоящими ксерофитами, ксеромезофитами и криоксерофитами [6]. Наиболее выраженными чертами криоксерофитных степей являются приземистая (розеточная или полурозеточная) форма роста, ветвление вертикальных корневищ под почвой, очень большая продолжительность жизни. Анатомическая структура листа ксероморфных и мезоморфных признаков определяет выраженную самобытность видового состава степей. Выше перечисленные структурные особенности фитоценозов могут рассматриваться как адаптация растительного покрова к менее благоприятному регулированию водного режима, таким примером служат пижмовые, ковыльные и типчаковые степи, которые хорошо адаптированы к засухе и недостатку тепла.

Материал и методы исследования

Исследования проводились в 6 км западнее железнодорожной ст. Харанор Забайкальского района в отрогах Нерчинского хребта и представляет собой полигон-трансект длиной 800 м и шириной 100 м, ориентированный с ЮЗ на СВ. с шестью фациями [8]. Фации сопряжены друг с другом, образуя ландшафтно-экологический ряд: I – элювиальная хамеродосово-типчаковая на черноземе бескарбонатном слаборазвитом на каменистой вершине сопки; II – трансэлювиальная красоднево-пижмовая на черноземе мучнистокарбонатном с пониженным вскипанием маломощном малогумусном склоне северной экспозиции; III – элювиально-аккумулятивная разнотравно-осоково-вострецовая на лугово-черноземной бескарбонатной мощной малогумусной почве днища пади; IV – трансэлювиально-аккумулятивная вострецово-ковыльная на черноземе мучнисто-карбонатном легкосуглинистом нижней части южного склона; V – трансэлювиальная разнотравно-ковыльно-пижмовая на черноземе мучнисто-карбонатном высоко вскипающем маломощном малогумусном средней части склона; VI – элювиальная ковыльно-пижмовая на черноземе мучнистокарбонатном глубоко вскипающем маломощном малогумусном древней поверхности выравнивания.

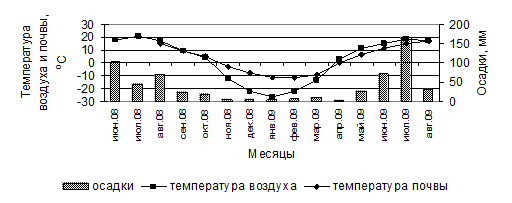

Климат характеризуется резкой континентальностью, сочетающейся с недостаточным увлажнением, распространением многолетней мерзлоты, обилием солнечного света и отрицательными среднегодовыми температурами почвы. Распределение осадков по сезонам года крайне неравномерно, меняясь во времени от 150 до 520 мм. Только в течение двух летних месяцев (июль, август), в отдельные годы, выпадает около 60 % от общего количества осадков. Снежный покров незначителен (10-15 см). Количество весенних и осенних осадков невелико. С мая по октябрь месяцы, температура почвы имеет ту же тенденцию низких показателей. В почве полигон-трансека на глубине 20 см был установлен измеритель-регистратор «ТЕРМОХРОН» с 19 августа 2008 г. по 19 августа 2009 г, который показал значения измеренной температуры почвы через равные заданные промежутки времени. «ТЕРМОХРОН» сохраняет полученную информацию в собственной энергонезависимой памяти для последующей обработки информации на компьютере. На рисунке 1 (а, б) показана характеристика гидротермических условий месячными суммами температуры воздуха почвы, полученная путем считывания термохрон, а также месячными и годовыми температурами воздуха, атмосферными осадками, по данным метеостанции «Борзя».

а

б

Рис. 1. Динамика показателей гидротермических условий: а - средний месячный ход температуры воздуха, осадков и температуры почвы за период с августа 2008 по август 2009 гг; б - средние годовые данные температуры оС и атмосферных осадков (мм) за период с 2001 по 2014 гг. и их тренды (по данным метеостанции «Борзя»)

Взаимосвязь между осадками и температурой очень тесная, поэтому, меняясь во времени, количественно, они создают те или иные условия для развития геосистем. С 2000 года (эпоха нового столетия) климат степей стал существенно меняться, наблюдается снижение суммы годового количества осадков и увеличение среднегодовой температуры воздуха и почвы. По соотношению осадков период исследований включал годы сухих лет (2001-2011), что проявляется в существенном уменьшении на 50-100 мм количества атмосферных осадков установившихся на уровне 150-280 мм/год. В среднем их величина уменьшилась на 64 мм, по сравнению с годами прошлого столетия, где период влажных лет с осадками (300-350, 300-400 мм) длительность, которых составляла от 4 до 6 лет, сухих (1-2 года). В 2013 году выпало большое количество осадков (520 мм/год). Однако сильное иссушение в течение 11-ти лет привело к быстрой трате полученной влаги и уже недостаточное увлажнение 2014 года вновь вернуло почву в конце летнего сезона к прежнему дефицитному по увлажнению состоянию [1].

Для оценки биологической продуктивности используются данные общего количества (запаса) растительного вещества и его составных частей - живых и мертвых органов надземной и подземной частей травостоя. Определение этих показателей геосистем проводилось общепринятыми методами [4, 5]. Надземная масса растений учитывалась на площадках размером 0,25 м2 методом укосов в 3–5–кратной повторности с разбором на зеленую часть и отмершую (ветошь, подстилку), подземная масса – методом монолитов с разбором на живые и мертвые корни, с глубины почвы 0-20 см. Растения состригались по видам в поле, а также разбирались в лабораторных условиях. Образцы отдельных видов растений и общей массы, высушенные до абсолютносухого состояния, взвешивались на электрических весах (ВЛТК-500). Строго соблюдались рекомендации по репрезентативности исследований, для чего установлено необходимое количество повторностей наблюдений, а также их наиболее приемлемые сроки (период максимального развития травостоя). Проведенная статистическая обработка материала, собранного за многолетний период, показала, что для определения надземной массы достаточно 3- 5 площадок по 0,25 м2, с точностью до 15 %.

Результаты исследования

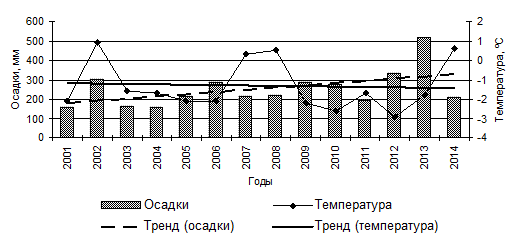

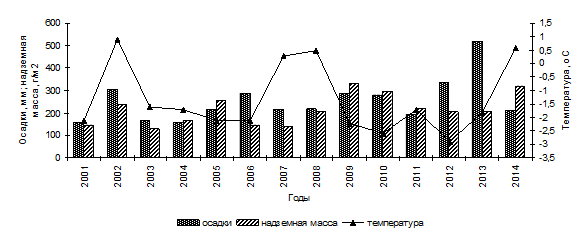

За многолетний период исследований облик Забайкальских степей неоднократно менялся в соответствии с климатическими флуктуациями в регионе. Количество осадков, сильно варьирующее по годам, а также температурный режим воздуха существенно сказывается на растительном покрове и наблюдаемые подъемы и спады фитомассы существенно зависят от сложившихся условий текущего года и предшествующих лет. Количество надземной массы в многолетнем ряду колеблется от 139 до 332 г/м2 (рис. 2).

Рис. 2. Многолетняя динамика атмосферных осадков, температуры воздуха и надземной массы Харанорской степи юго-восточного Забайкалья

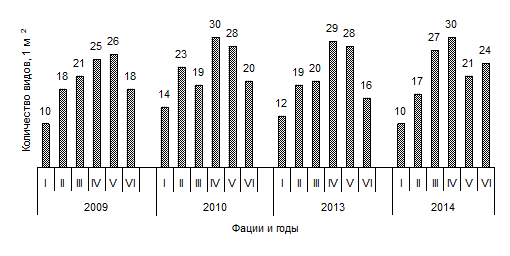

В 2013 г. выпало небывало большое количество осадков (520 мм в год), которые существенно не повлияло на запасы надземной массы, количество которой было 206 г/м2. Зато она повысились до 322 г/м2 в следующем 2014 г., за счет влагозарядки предшествующего 2013 г. и осадков текущего 2014 г. Наблюдаемые подъемы и спады не всегда связаны с изменениями хода метеорологических факторов, они могут быть обусловлены антропогенным влиянием – весенними пожарами. Общие запасы надземной массы снижены за счет сокращения степного войлока (ветоши и подстилки), которые уничтожаются весенними палами. Самые минимальные запасы степного войлока приходились на 2003, 2007 и 2012 гг., которые снизили общие запасы надземной массы. Сокращение количества степного войлока, влечет за собой изменение ботанического состава фаций, когда одни виды могут заменяться другими. Например, дерновинные злаки замещаются видами разнотравья и видами полукустарничков, сухие листья которых разрушаются в 2 раза быстрее, чем отмершие части злаков. Смена одних видов другими меняет облик степей Забайкалья в разные годы исследований, в зависимости не только от температуры воздуха и влаги в почве, но и от местоположения [3]. Вершины сопок с каменисто-щебнистыми почвами служат местообитанием хамеродосово-типчаковых и ковыльно-пижмовых сообществ (фации I и VI). Фация I с проективным покрытием от 25 до 40 %, с высотой травостоя 7-10 см, максимум до 20 см, где площадь оснований заселяемых растений характерна для хамеродосово-типчаковой ассоциации и зависит главным образом от обилия дерновинных видов. Растения имеют розеточные и полурозеточные формы, на которые приходится более половины видов сообщества [2]. Основные виды хамеродосово-типчаковой фации: Chamaerhodos trifida, Papaver rubroaurantiacum, Allium odorum, Polygonum angustifolium, Silene jenisseensis, Thymus serpyllum, Pulsatilla turczaninovii, Oxytropis filiformis. Количество видов сообщества составляет от 10 до 14 на 1 м2 (рис. 3).

Рис. 3. Пространственно-временное изменение количественного состава видов растений полигон-трансекта Харанорской степи: I-VI - фации; 2009, 2010, 2013, 2014 - годы наблюдений

Фация VI находится на древней поверхности выравнивания с преобладанием ковыля (Stipa baicalensis) и пижмы (Tanacetum sibiricum), которые составляют ковыльно-пижмовое сообщество. В данном сообществе пижма преобладает в 2,5 раза. Помимо ковыля и пижмы, в сообществе обильны: Festuca lenensis, Koeleria gracilis, Pulsatilla turczaninovii, Serratula centauroides, Thalictrum petaloideum, Caragana microphylla, Potentilla acaulis. Количество видов в травяном покрове на 1 м2 отмечено от 15 (2013 г.) до 25 (2014 г.). К разнотравно-вострецово-ковыльным ассоциациям относятся сообщества фации (IV, V), расположенные на верхней и нижней части нагорного педимента южной экспозиции полигон-трансекта. Разнотравно-вострецово-тырсовое сообщество отличается значительным проективным покрытием 50-70 % и видовой насыщенностью до 30 (2010,2014 гг.). Везде повсюду выделяются бутаны сизо-зеленым покровом Aneurolepidium pseudoagropyrum. Травостой образован Stipa baicalensis, Caragana microphylla, Serratula centauroides, Hemerocallis minor, Adenophora liliifolia, Carex pediformis, Koeleria gracilis, Artemisia frigida и др. В верхней части поверхности профиля на фации V количество видов на 1 м2 достигает до 28 (2010, 2013 гг.). Доминирующими видами являются Stipa baicalensis, Artemisia frigida, Potentilla acaulis, Clistogenes squarrosa, Iris dicyotoma. К характерным видам этого сообщества, кроме уже упомянутых выше растений, принадлежат довольно редко встречаемые виды для этой фации, например, Stipa sibirica, Galium verum, Potentilla tanacetifolia, Schizonepeta multifida. Травостой в днище пади (фация III) максимальная высота которого составляет 110 см, а видовой состав на 1 м2 густой и насчитывает около 23-х видов. Проективное покрытие 80-90 %, самого влажного по осадкам 2013 г. (сумма осадков за июль, август 309 мм). По существу, основу травостоя образуют Carex duriuscula, Aneurolepidium pseudoagropyrum, Sanguisorba officinalis, Artemisia scoparia. Местами на фации довольно много Artemisia tanacetifolia и многочисленное число Equisetum arvense. Из влаголюбивых видов разнотравья повсюду широко представлены Hemerocallis minor, Iris dichotoma, Trifolium lupinaster, Hypericum perforatum и др. По западинам и в промоине временного водотока встречаются кустарниковая ива (Salix bebbiana). В результате такая большая видовая насыщенность фации днища пади за счет специфических условий среды данного местообитания.

Изменение продуктивности растительного вещества полигон-трансекта Харанорской степи характеризуются очень высокими запасами корневой массы (Табл.). Распределение ее по почвенному профилю характеризуются тем, что в слое почвы 0-20 см сосредоточено от 63 до 78 % всего ее запаса.

Таблица 1

Запасы подземной массы в слое почвы 0-20 см в степных фациях Харанорского полигон-трансекта (годы исследования 2001-2014 гг.)

|

Параметры подземной массы |

Фации |

|||||

|

хамеродосово- типчаковая I |

красоднево- пижмовая II |

злаково- разнотравная III |

вострецово-ковыльная IV |

разнотравно-ковыльная V |

ковыльно-пижмовая VI |

|

|

живые корни, г/м2 |

1154 651-1835 |

1792 669-3328 |

1343 350-2017 |

1457 515-2495 |

1548 311-3298 |

1772 1065-2704 |

|

мертвые корни, г/м2 |

641 213-914 |

541 186-885 |

723 267-1289 |

855 498-1316 |

685 295-1159 |

845 355-1692 |

|

общая масса корней, г/м2 |

1799 1193-2584 |

2287 1365-3570 |

2066 1199-3306 |

2311 1074-3465 |

2194 1003-3910 |

2617 1420-3919 |

Примечание. В числителе – среднемноголетний запас, в знаменателе – пределы межгодичных колебаний.

На каждой фации ключевого участка колебание среднемноголетнего запаса поземной массы за период (2001-2014 гг.) составляет от 1799 до 2617 г/м2 абсолютно-сухого вещества, а межгодичные колебания составляют от 1003 до 3919 г/м2. Исследования некоторых особенностей формирования живых корней на черноземе мучнистокарбонатном, показали, что пижмовом сообществе (фации II, VI) накапливается больше корневой массы, чем в злаковых вострецово-ковыльных фациях. Запасы живых корней хамеродосово-типчаковой фации уступают по накоплению подземной массы всем изучаемым сообществам, так как на вершине сопки прогреваемость почвы увеличивается в связи с ее каменистостью и сухостью климата. В таких условиях скорость минерализации органического вещества повышается, что приводит к резкому снижению величины мертвых корней по отношению к живой массе корней. Также следует отметить, что для всех исследуемых фаций наблюдается снижение мертвых корней по всему профилю. Значительные изменения по годам массы мертвых корней составляет от 213 до1692 г/м2 и обусловлены они их не одинаковыми гидротермическими условиями почвенной среды.

Таким образом, на основе длительного стационарного исследования, полученные данные многолетних наблюдений показали, довольно четкие зависимости изменений надземной и поземной фитомассы, а также ее видового и количественного состава от условий тепла и влаги и местонахождений каждой фации ландшафтно-экологического профиля. Эти особенности подчиняются определенным закономерностям. Установлено, что основные запасы растительного вещества для всех фаций полигон-трансекта сосредоточены в подземной массе. Так, фации, приуроченные к наиболее высоким местоположениям, характеризуются наименьшей продуктивностью надземной массы, а сообщества в понижениях рельефа – наибольшей продуктивностью. Порядок фаций I-VI по возрастанию надземной массы имеет следующий ряд: I(99) < II(206) < VI(209) < IV(258) < V(265) < III(413) ; подземной массы: I(1799) < III(2066) < V(2194) < II(2287) < IV(2311) < VI(2617).

Рецензенты:

Давыдова Н.Д., д.г.н., вед. науч. сотрудник Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск;

Напрасников А.Т. д.г.н., вед. науч. сотрудник Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск.

Библиографическая ссылка

Дубынина С.С. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА СТЕПЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ КЛИМАТА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23245 (дата обращения: 11.02.2026).