Для оценки влияния параметров ЭОПа на дальность распознавания, или, как пишут в иностранной литературе – «идентификации» объекта, были выбраны четыре ЭОПа двух российских производителей. Для минимизации влияния оптической схемы на результаты были выбраны четыре идентичных гражданских прибора ПН23 производства АО «Швабе – Оборона и Защита» [3]. В приборы были установлены четыре ЭОПа – два поколения 2+ и два третьего поколения. Параметры ЭОПов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры ЭОПов

|

Марка ЭОП |

Поколение ЭОП |

Чувствительность фотокатода, мкА/лм. |

Коэффициент преобразования |

Разрешение, штр./мм. |

|

ЭПМ215Г-11-26А |

2+ |

550 |

26000 |

64 |

|

ЭПМ132ГШ-11-21А3 |

2+ |

600 |

44000 |

65 |

|

ЭПМ222Г-11-26А |

3 |

2000 |

63000 |

48 |

|

ЭПМ101Г-01-11С |

3 |

2000 |

63000 |

61 |

В каждом поколении по одному ЭОПу были производства ООО «Экран-ФЭП» и ОАО «Катод» [4]. Внешний вид прибора ПН23 представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Прибор ночного видения ПН23

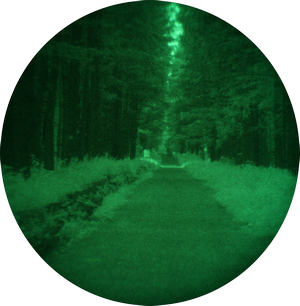

Условия наблюдения

Лесная просека с гравийным покрытием шириной 9 м (от дерева до дерева), небо закрыто сводом деревьев. Невооруженный глаз видит очертания объектов на просеке в радиусе 20 м, в лесном массиве видимость существенно ниже. Данные условия соответствуют типичной освещенности на охоте, когда стрелок наблюдает цель на открытом поле под звездным небом [5].

Результаты наблюдений

ПН23 с ЭОПом ЭПМ215Г-11-26А дает более контрастное изображение, и связано это с оттенком люминофора – зелено-желтым. Из-за этого контраста глазу легче реагировать на переходы между одинаковым видом стволов деревьев, рассматривать просветы между ними и различать ветви сосен. Просматриваемая дальность ограничивается сведением леса вдоль просеки в точку. Расстояние до объекта «щит» 170 м (слева от просеки, размер 1х1 м), рядом видна полоска света из пересекающейся просеки. По правую сторону просеки хорошо различим скворечник, дистанция 180 м. Также заметен объект «камень» посередине просеки, расстояние до него 300 м, на фото он выглядит как потемнение в центре, глазом виден отчетливее.

Рис. 2. Вид поля зрения с ЭОПом ЭПМ215Г-11-26А

При поднесении к глазу прибора с ЭОПом ЭПМ132ГШ-11-21А3 субъективно чувствуется как бы прирост в яркости картинки, и исходя из ТТХ ЭОПа понятно почему – коэффициент преобразования почти в 1,7 раза выше. Этим и объясняется более насыщенная и яркая картинка. Цвет люминофора зеленый, ближе к изумрудному оттенку, и от этого контраст при рассматривании близко расположенных объектов ниже, чем у «ФЭПовского». Но больший коэффициент усиления пересиливает меньший контраст, картинка через прибор ПН23 очень сочная, с хорошей прорисовкой объектов.

Рис. 3. Вид поля зрения с ЭОПом ЭПМ132ГШ-11-21А3

Прибор с ЭОПом ЭМП222Г-11-26А сразу обращает на себя внимание белым цветом люминофора. Считать некорректным сравнение приборов с таким различием, как цвет люминофора, не стоит. На дальность и детализацию цвет картинки влияния не оказывает, лишь на комфорт наблюдения и утомляемость глаза.

Здесь внимание приковывает фигура полуночного бегуна. Расстояние до него 160 м. Фиксация бегуна на фото производилась лишь с этого небольшого расстояния, глазом его фигура хорошо просматривалась при удалении до 300 м (возле камня он разворачивался). Картинка яркая, бровка тропы четкая, стволы сосен с хорошим различением рисунка коры на ближайших деревьях.

Рис. 4. Вид поля зрения с ЭПОом ЭМП222Г-11-26А

Прибор с ЭОПом ЭПМ101Г-01-11С имел самую высокую детализацию картинки. Фигура полуночного бегуна четче, возможно, из-за свойств отражения материала одежды, когда оттенками зеленого он лучше выделяется от цвета дорожки и деревьев, чем оттенками черно-белого ЭОПа. Высокая детализация объясняется как раз самым высоким пределом разрешения среди всех четырех испытуемых приборов.

Рис. 5. Вид поля зрения с ЭОПом ЭПМ101Г-01-11С

Как видно из приведенных фото, визуальная картинка лучше у ЭОПов с большей разрешающей способностью. Здесь больший коэффициент преобразования отвечает за яркость картинки (сравнение ЭОПов 2+), предел разрешения влияет на четкость и детализацию (сравнение ЭОПов 3),а интегральная чувствительность влияет на дальность. Но, так как сужение просеки ограничило дальность до 300 м, а освещенность соответствовала оптимальным условиям для работы 2+, различия в поколении и производителе ЭОПа свелись к минимуму. Заметна разница лишь в комфорте наблюдения и, незначительно, в четкости картинки.

Следует отметить, что условия проведения сравнительных испытаний были более оптимальны для ЭОПов поколения 2+, был достаточно высокий для ночных наблюдений уровень освещенности, и преимущества приборов третьего поколения были практически незаметны. При снижении освещенности качество изображения приборов с ЭОПами поколения 2+ резко снизилось бы, в то время как качество изображения у приборов с ЭОПами поколения 3 осталось по-прежнему высоким за счет большего коэффициента преобразования. Следует отметить и возможность обратного эффекта – при увеличении освещенности, например при появлении луны, качество изображения, даваемого ЭОП поколения 3, снизится за счет повышения яркости, обусловленного более высоким коэффициентом преобразования. Картинка станет слишком яркой («пересвеченной», как говорят фотографы). Именно для ликвидации этого недостатка в последних модификациях ЭОП поколения 3 специально введена регулировка коэффициента преобразования, позволяющая уменьшать коэффициент для получения более комфортного изображения при длительном наблюдении.

Рецензенты:Воронин М.Я., д.т.н., профессор, Сибирская государственная геодезическая академия, г. Новосибирск;

Носков М.Ф., д.т.н., Сибирская государственная геодезическая академия, г. Новосибирск.

Библиографическая ссылка

Комбаров М.С., Еловенко Ю.Г., Кузнецов М.М. СРАВНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ДАЛЬНОСТИ ОПОЗНОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ В ГРАЖДАНСКИХ ПРИБОРАХ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23188 (дата обращения: 28.02.2026).