Развитие современного общества происходит на фоне глобализационных процессов, обусловливающих появление новых требований к субъекту любой сферы деятельности. Базовыми требованиями являются умения ориентироваться в массиве поступающей информации, действовать в условиях недостатка необходимых данных, создавать новые информационные потоки, основанные на полученной и проанализированной информации. Современному специалисту требуется постоянное обновление полученных знаний и навыков, что позволяет говорить о переходе от концепции «образование на всю жизнь» к концепции «образование через всю жизнь». В связи с этим система высшего образования становится не только мощным фактором развития общества, но и отраслью экономики, с каждым годом все больше влияющей на экономическое развитие всего государства в целом [2].

Российская система высшего образования обладает фундаментальной научной базой, позволяющей готовить всесторонне развитого выпускника, однако наступившая информационная эра и глобализация в образовании требуют ее модернизации, применения новых подходов к организации деятельности высшей школы. Сегодня классические методики обучения не в полной мере используют весь потенциал информационных технологий в образовании, доступный преподавателям и студентам. Зачастую при использовании традиционных методик преподавания студенты получают устаревшие, мало соответствующие современным реалиям сведения, которые не могут стать основой для будущей профессиональной деятельности. Важность разрешения проблемы в отношении определения соответствия уровня высшего образования тенденциям современного времени обусловливается мощным влиянием данного института на формирование личности, социальных групп, духовно-нравственного, экономического потенциала общества, на успешность адаптации человека в глобализирующемся мире. В сложившихся условиях возникает необходимость модернизации высшего образования, развития инновационных направлений обучения, сочетающих в себе гибкость, масштабность, оперативность и качество получения знаний, базирующихся на современных информационных технологиях [3].

Информационная эпоха характеризуется повсеместной интеграцией несовместимых ранее областей человеческого знания. Подобные процессы характерны для современной системы образования. Сочетание доступных информационных технологий, компьютеризация населения обусловили появление новых, специфических технологий в образовании, позволяющих студентам обучаться на значительном расстоянии от вуза, что в результате привело к формированию дистанционного образования. В Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ говорится, что «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [12].

В свою очередь Ю.Г. Фокин считает, что образование – это «система обучения, социализации и развития, направленная на усвоение индивидом системы элементов объективного опыта человечества, необходимого для успешного осуществления им деятельности в избранной сфере общественной практики и признаваемая обществом в качестве определенного уровня развития индивида» [13]. Приведенные определения позволяют отметить, что в понятие «образование» вкладывается множество взаимосвязанных и взаимодействующих между собой компонентов, образующих систему.

Новая информационная эра, процессы глобализации во всех сферах человеческой деятельности заставляют трансформироваться и систему образования, способствуя появлению новых форм и технологий обучения, среди которых ведущее место занимают технологии дистанционного обучения [1]. Сегодня дистанционное образование является предметом активной научной дискуссии. Так, в Бюллетене по проблемам информатизации высшей школы (1995 г.) дистанционное обучение определяется как «совокупность информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, их интерактивное взаимодействие с преподавателями в процессе обучения, предоставление возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала [6].

В Российской Федерации с начала 1990-х гг. дистанционное обучение приобретает официальный статус. Несколько позднее была принята Концепция создания и развития единой системы дистанционного образования в России (1995 г.), созданная для повышения доступности и качества учебных программ, обусловленная высокой социальной значимостью дистанционного образования, сформировавшихся потребностей в нем и наличия у России необходимого кадрового педагогического, научно-технического и научно-методического потенциалов и финансовых возможностей [9]. В Концепции приводилась общая характеристика дистанционного обучения, определялись цели и задачи дистанционного образования, основные принципы создания и развертывания в масштабах страны системы дистанционного образования, финансирование данных инноваций, а также излагалась социальная и экономическая значимость систем дистанционного образования для России.

В Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» присутствует определение «электронное обучение», которое не в полной мере является синонимом дистанционного обучения. Для дистанционного обучения принципиально не важно, каким образом образовательные материалы будут доставляться от вуза к студенту. В то же время электронное обучение подразумевает доставку всего образовательного материала в электронном виде с использованием компьютерных сетей. Следовательно, дистанционное обучение может использовать электронное обучение для достижения поставленных целей, а может и не использовать [12].

По мнению В.Г. Домрачеева, дистанционное обучение – «новая ступень заочного обучения, на которой обеспечивается применение информационных технологий, основанных на использовании персональных компьютеров, видеотехники, аудиотехники, космической и оптоволоконной техники» [7]. Одновременно Е.С. Полат полагает, что «дистанционное обучение – это организованный по определенным темам, учебным дисциплинам учебный процесс, предусматривающий активный обмен информацией между учащимися и преподавателем, использующий в максимальной степени современные средства новых информационных технологий (аудиовизуальные средства, персональные компьютеры, средства телекоммуникаций) [10]. Группа ученых (А.Н. Тихонов, А.Е. Абрамешин и др.) считают, что дистанционное обучение – «систематическое целенаправленное обучение, которое осуществляется на некотором расстоянии от места расположения преподавателя. При этом процессы преподавания и обучения разделены не только в пространстве, но и во времени» [11]. Уместно привести определение «дистанционное обучение», данное В.Г. Кинелевым: «Дистанционное образование справедливо называют образовательной системой ХХI века». Его можно рассматривать как одно из магистральных направлений глобальных образовательных реформ, происходящих в нашей стране [8]. Однако приведенные выше определения «дистанционного обучения» не раскрывают его сущность в полной мере.

Авторами статьи было проведено исследование, методом исследования выбран опрос. Опросу подлежали 35 экспертов и 135 студентов. Целью социологического опроса являлось определение текущего состояния и перспектив развития дистанционного высшего образования в государственных вузах с учетом процессов модернизации российского образования. Поставлены следующие задачи:

-

выявить преимущества и недостатки дистанционного обучения в сравнении с традиционными формами обучения;

-

определить основные факторы, влияющие на результативность дистанционного образования;

-

определить готовность руководства университетов вкладывать ресурсы в развитие систем дистанционного образования.

Отбор экспертов для участия в опросе проходил по принципу их непосредственной включенности в процесс развития дистанционного образования в высшем учебном заведении на руководящей должности и респондентов, непосредственно обучающихся по данной программе. Половина экспертов, помимо управленческой деятельности, непосредственно работает с дистанционно обучающимися студентами, 33,3% не работают со студентами, но участвуют в организации процесса обучения, еще 16,7% планируют работать со студентами в области дистанционного обучения в ближайшем будущем.

В ходе анализа полученных результатов исследования стало очевидно, что все опрошенные эксперты отмечают важность технологий дистанционного обучения в вузе, в том числе 77,7% считают, что оно имеет высокую значимость уже сегодня, а 22,3% говорят о росте значимости дистанционных технологий обучения уже в скором будущем. Оценивая важность технологий дистанционного обучения на современном этапе развития высшего образования, эксперты отмечают, что «данные технологии важны, поскольку расширяют границы образовательного взаимодействия»; «важны, поскольку дают возможность обучаться вне зависимости от расположения вуза и занятости обучающегося»; «дают больше возможностей для вузов в условиях глобализации».

Эксперты, считающие, что технологии дистанционного обучения будут важны в будущем (57%), обосновали свой ответ следующим образом: «сейчас информационная инфраструктура систем дистанционного обучения в университетах недостаточно развита, хотя спрос на дистанционные образовательные услуги возрастает с каждым годом» (21%); «технологии дистанционного обучения актуальны для РФ, однако их можно реализовывать после создания хорошей материальной базы у вузов (18%), что предполагает хорошее финансирование данных технологий» (18%). При этом отмечены эксперты, которые скептично настроены по отношению к информационным технологиям, недооценивают их текущий уровень развития и широкие возможности для высшего образования, полагая, что необходимо дополнительное время для развития интернет-технологий в России (28%).

Следует отметить, что подавляющее большинство экспертов (57%) полагают, что наличие возможностей для дистанционного обучения в вузах влияет на их конкурентоспособность в образовательном пространстве, и только 5,6% экспертов уверены, что использование в университетах дистанционного обучения никаким образом не влияет на уровень конкурентоспособности. Данные выводы подтверждают необходимость развития технологий дистанционного обучения в высшей школе и подчеркивают важность этого процесса в силу их значительного влияния на конкурентоспособность университетов в современном образовательном пространстве.

Большое значение имеет экспертная оценка готовности преподавателей к работе в дистанционном формате с обучающимися студентами. Результаты экспертного опроса показали, что, несмотря на понимание важности дистанционного обучения, преподаватели университетов достаточно настороженно относятся к перспективам преподавания дистанционным студентам (37%). Подобный ответ экспертов прямо пропорционально зависит от текущего уровня развития технологий и общего состояния дистанционного обучения в университетах. Значительное количество настороженно относящихся к дистанционному преподаванию сотрудников вузов свидетельствует о начальном этапе внедрения технологий дистанционного обучения в образовательную деятельность высших учебных заведений. Однако, несмотря на настороженное отношение значительной части преподавателей к перспективам их участия в дистанционном обучении студентов, результаты экспертного опроса показывают, что только 16,7% опрошенных экспертов полагают, что преподаватели их вузов не готовы к дистанционному преподаванию. Таким образом, полученные результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что в основном вузы осознают трудности преподавателей при внедрении технологий дистанционного обучения в образовательный процесс. В то же время они нацелены на необходимость подготовки преподавателей для такого образовательного процесса и готовы тратить силы и средства на самостоятельную подготовку педагогических кадров для дистанционного обучения студентов.

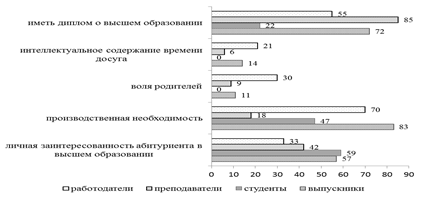

Безусловно, наиболее престижной формой обучения, как подтверждают эксперты и студенты, является очная форма. Однако при ответе на вопрос: «Какова цель получения профессионального образования в форме дистанционного обучения?» ответы экспертов и респондентов распределились следующим образом (рис.1):

Рис. 1. Мнения респондентов и экспертов в отношении выбора вида обучения, в %

Студенты в основном указали на личную заинтересованность в получении высшего образования (59%) и производственную необходимость (47%), в то время как выпускники подчеркнули производственную необходимость как важнейший фактор приобретения дистанционного образования (83%) и 57% — личную заинтересованность в высшем образовании. Показательно, что высшее образование для работающих специалистов уже стало явной необходимостью, а для студентов оно весьма гипотетично. Существенное различие прослеживается в ответах преподавателей и работодателей. Для работодателей главный фактор – производственная необходимость (70%) и наличие диплома о высшем образовании (55%). Преподаватели отметили производственную необходимость (18%) и получение диплома о высшем образовании (85%) [5].

При определении факторов, замедляющих процесс внедрения дистанционного обучения в вузах, отмечены следующие:

-

высокая стоимость разработки, внедрения, поддержки систем дистанционного обучения;

-

отсутствие необходимой технической поддержки для внедрения в учебный процесс дистанционного обучения;

-

отсутствие специально подготовленных к работе в дистанционном режиме квалифицированных преподавателей;

-

отсутствие в вузах полноценных электронных курсов дистанционного обучения;

-

низкий уровень качества дистанционного обучения.

Если учесть, что на качество дистанционного образования влияет, с одной стороны, электронная образовательная среда, в которой происходит процесс обучения, с другой – уровень подготовки электронных курсов и преподавателей, то недостаточное качество любого компонента дистанционного образовательного процесса обусловливает снижение качества подготовки студентов, ставя под угрозу доверие к дистанционному высшему образованию [4].

В ходе опроса особый интерес вызвал вопрос: «Ваши предложения по развитию и совершенствованию дистанционного образования?» Результаты ответов распределились следующим образом: для совершенствования дистанционного образования большинство выпускников (83%) считают необходимым строгий контроль за качеством подготовки специалистов в дистанционном режиме, указывают на повышение престижа ДО 41% студентов и 83% выпускников. 66% выпускников; 47% студентов отметили значимость участия в разработке образовательных программ работодателей, 54% выпускников и 35% студентов — проведение активной рекламной кампании, 80% выпускников и 24% студентов – официальное признание документа об образовании, полученном дистанционно.

По мнению преподавателей, для совершенствования системы ДО следует усилить практическую часть в дистанционном образовании (67%), сочетать дистанционное образование с очной формой обучения (39%), а также усилить признание полученного документа об образовании работодателями (36%). Основная масса работодателей (88%) считает, что следует усилить контроль качества ДО, 82% высказались за сочетание дистанционного образования с очной формой обучения.

Таким образом, современная информационная эпоха позволяет создавать качественные электронные среды для дистанционного обучения студентов, что позволит решить проблему повышения качества получаемого образования.

Рецензенты:

Барбаков О.М., д.с.н., профессор ТюмГНГУ, г. Тюмень;

Белоножко М.Л., д.с.н., профессор ТюмГНГУ, г. Тюмень.

Библиографическая ссылка

Горева О.М., Осипова Л.Б. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20665 (дата обращения: 10.02.2026).