Сегодня доля отечественных высоких технологий на мировом рынке составляет всего 0,3%. На внутреннем рынке тоже существует целый ряд проблем. Доля инновационной продукции в промышленном производстве около 5%, а доля промышленных предприятий, осуществляющих разработку и внедрение технологических новаций, не превышает у нас 10%. Так, за рубежом доля затрат корпораций на исследования и разработки в общенациональных затратах на НИР (научные исследования и разработки) превышает 65%, а в среднем по странам ОЭСР приближается к 70%. В России ситуация обратная: за счет корпоративного сектора финансируется лишь 20% затрат на НИОКР [2].

Соотношение по экспорту наукоемкой продукции между Россией и США составляет 200–300 к 1. Это и определяет реальное место российского научно-технического потенциала. При росте с 1997 года общего количества передовых производственных технологий, используемых в российской промышленности, в 2,6 раза интенсивность внедрения отечественных технологий снизилась на 36%.

Начиная с 2014 года предполагается проведение масштабного перевооружения и модернизации промышленности, формирование работоспособной национальной инновационной системы. К 2020 году доля инновационной продукции в промышленном производстве должна возрасти до 25–30% [2].

Лидирующие позиции в рейтинге инновационной активности, в том числе в сфере услуг высшего образования, занимают Томская область и Подмосковье. Необходим рост конкурентной активности со стороны всех регионов. Регионы должны активно презентовать собственные программы инновационного развития, создавать специализированные региональные структуры в сфере инноваций с обязательным участием сферы услуг высшего профессионального образования. Вузы, являясь операторами региональных инновационных мероприятий и участниками инновационного процесса, будут постепенно становиться центрами инновационного развития.

Услуги высшего профессионального образования в условиях инновационной экономики направлены на создание компетенций. Именно знания становятся важнейшим экономическим ресурсом в современной экономике. Рынок услуг высшего образования должен не только создавать и транслировать этот ресурс, но и помогать различным субъектам оценивать, развивать и использовать его.

В рамках проблемно-ориентированного анализа определено, что портфель услуг вуза в условиях интеграции составляют различного рода компетенции. Под «компетенцией» в диссертационном исследовании предлагается понимать совокупность знаний, позволяющих как индивидам, так и субъектам бизнеса реализовывать успешную деятельность в той или иной области, основанную на самоорганизации, мотивации и контроле.

Создание портфеля услуг вуза должно происходить через реализацию синергетического управления в интегрированной структуре. При этом каждый из субъектов, используя многочисленные и разнообразные коммуникации, может стать активным участником процесса, в том числе играть роль аттрактора, хотя в большинстве случаев основными активными участниками управления остаются вузы.

На основании отмеченного обоснована необходимость расширения портфеля услуг вуза. Инновационная экономика требует от вузов не только предоставления услуг бизнес-образования, но и расширения перечня предоставляемых бизнесу услуг в соответствии со спросом и ценностными ориентациями бизнес-сообщества. При этом задача вузов - максимально быстро обеспечить хозяйствующим субъектам построение эффективного бизнеса (цепочки создания ценности). Это возможно только в том случае, если портфель услуг вуза будет расширен за счет услуг по сопровождению инновационных проектов. Именно в этом случае участники смогут получить синергетический эффект, т.е. объединят ресурсы в процессе реализации инновационного проекта.

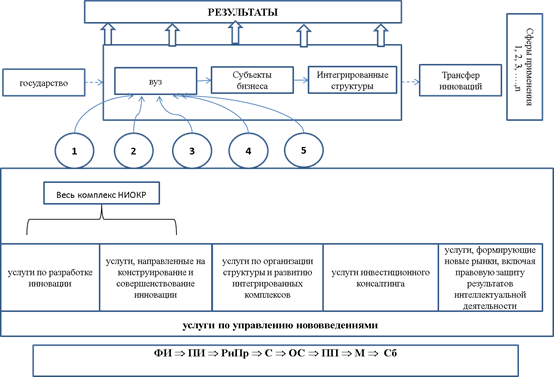

В исследовании на основе анализа выделены группы услуг (услуги по сопровождению инновационных проектов), оказываемых вузами бизнес-сообществу и направленных на повышение результативности всех стадий инновационного процесса (рис. 1).

Выделены специфические характеристики услуг по сопровождению инновационных проектов и проведен анализ услуг с точки зрения компонентов услуги, выделенных К. Лавлоком [4]. Обосновано, что основным продуктом при потреблении услуг по сопровождению инновационных проектов является удовлетворение потребностей бизнес-сообщества в формировании и развитии различного рода компетенций. Основная цель таких компетенций: 1) повышение эффективности функционирования бизнес-субъекта или проекта; 2) снижение возможных рисков реализации проекта; 3) определение экономической целесообразности нововведений.

Доказано, что в условиях интеграционных процессов отношения, складывающиеся в системе услуг высшего образования, не должны ограничиваться рамками только одной отрасли. Они реализуются в бизнес-сообществе, вступающем в партнерские отношения с вузами.

*1 – научно-инновационная; 2 - экспертно-консалтинговая; 3 - информационно-аналитическая; 4 - производственно-внедренческая; 5 - организационно-управленческая

Рисунок 1. Расширение портфеля услуг вуза в соответствии с цепочкой создания ценности на этапах инновационного процесса и в кооперации участников интегрированной структуры

В рамках данного проблемного поля вузу необходимо сформировать систему инновационного развития предоставляемых им услуг, и прежде всего за счет создания или реорганизации маркетингового подразделения вуза.

В исследовании система маркетинга сферы услуг высшего образования представлена как комплексное, целостное представление о маркетинге высших образовательных учреждений, включающее и структуру маркетингового подразделения вуза, но только как часть, элемент системы. Под системой маркетинга услуг высшего профессионального образования, с точки зрения концепции инновационного развития, следует понимать совокупность разнообразных элементов — материальных и информационных, а также специалистов, обеспечивающих своим взаимодействием выработку маркетинговых стратегий и тактических маркетинговых решений, позволяющих вузу реализовывать адекватную требованиям рынка продуктовую и ценовую политику. При этом система маркетинга сферы услуг высшего образования должна формироваться на основе двух типов стратегий - функционально-инструментальной (внешней) и внутренней, ориентированной на развитие внутренних компетенций.

На основании отмеченного просматривается необходимость реструктуризации сферы услуг высшего профессионального образования на базе перехода от тактического к стратегическому, ориентированному на долгосрочную перспективу сотрудничества с бизнес-сообществом, подходу. Функционально-инструментальная модель инновационного развития сферы услуг высшего образования отражает базовые принципы организации деятельности, ориентация на которые обеспечит ускоренную адаптацию системы высшего образования к изменению своей роли в развитии экономики.

Услуги по сопровождению инновационных проектов относятся к социально-экономической сфере развития общества. Что, в свою очередь, обуславливает особенности спроса и предложения как основополагающих факторов определения цены на данные услуги. Процесс формирования цен обусловлен высокой общественной значимостью таких услуг, что приводит к необходимости сочетания различных принципов ценообразования. Для сферы услуг высшего образования присуща асимметричность информации. Субъект бизнеса, не имеющий достоверной информации о качестве предложения вуза, рассматривает цену услуги как показатель качества и надежности. Кроме того, значительное влияние на процесс формирования цен на образовательные услуги, выбор ценовой политики вуза оказывает характер регионального рынка, на котором он функционирует.

Инновационный маркетинг, с нашей точки зрения, более узкое понятие и трактуется как комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на коммерчески успешную реализацию разрабатываемых фирмой изделий, технологий, услуг. К особенностям инновационного маркетинга относятся следующие. Во-первых, это необходимость учета межотраслевого характера результата научно-технической разработки. Данный принцип реализуется посредством изучения потребностей в применении конкретных нововведений в нескольких отраслях.

Во-вторых, при продажах наукоемкой, научно-технической продукции нужно ориентироваться на опытного, часто коллективного потребителя (закупочная комиссия от лица фирмы). Продажа этого вида продукции осуществляется в результате длительных и трудных переговоров.

В-третьих, продажа научно-технической продукции и наукоемких товаров предполагает обязательность рекламы, если покупателю подробно не разъяснить смысл инновации, то он просто не будет покупать данный товар, поскольку с ним не знаком. Техническая сложность наукоемкой продукции, как правило, предполагает обязательное осуществление послепродажного сервиса фирмой-производителем. Это четвертая особенность. Здесь можно сказать коротко: нет сервиса - нет коммерческого успеха у товара-новинки. Последняя, пятая особенность заключается в зависимости сбыта наукоемкой, научно-технической продукции от объема и качества инновационного потенциала потребителя. Многие пионерные инновации не находят своего сбыта.

Необходимо отметить, что в ряде случаев прямая продажа продуктов вуза субъектам бизнес-сообщества затруднена, поскольку в большинстве случаев они представлены виде проектов, технологий, программных продуктов и т.п. В качестве основного метода реализации продуктов такого типа выступает продажа лицензий на их использование, что определяется их спецификой.

В случае реализации вузом своих инновационных продуктов продажа лицензий представляется наиболее оптимальным методом сбыта, поскольку, во-первых, вузы не обладают собственной производственной базой для самостоятельной коммерциализации данных продуктов, во-вторых, у них отсутствует достаточный сбытовой потенциал, а в-третьих, уникальность каждого продукта делает невозможным использование стандартизированного подхода при их продвижении.

В большинстве случаев многие вузы располагают «неотработанными» продуктами и доработать их самостоятельно просто не могут. Поскольку это требует определенной производственной базы и привлечения дополнительных средств. С нашей точки зрения, наиболее оптимальный вариант поведения вуза в такой ситуации – поиск партнера среди членов бизнес-сообщества, заинтересованных в коммерциализации продукта. Вуз в зависимости от условий своего функционирования, от типа инновационного продукта и степени его разработки решает вопрос о том, какой способ продажи является экономически наиболее эффективным (табл. 1).

Таблица 1 - Альтернативные варианты поведения вуза в условиях необходимости доработки инновационного продукта

|

Формы взаимодействия |

|||

|

1-й вариант |

2-й вариант |

3-й вариант |

4-й вариант |

|

Продажа недоработанного продукта (вуз не берет обязательств по доработке, в том числе и совместной). При этом сотрудники вуза, как физические лица, могут принимать участие в дальнейшей работе с продуктом, вступив в трудовые отношения с лицензиатом |

Самостоятельная доработка продукта (требует дополнительных средств и создания собственной производственной базы)

|

Соглашение, при котором доработка технологии осуществляется силами лицензиара, но за счет финансовых средств покупателя (лицензиат поэтапно оплачивает доработку технологии) |

Создание совместного предприятия, от имени которого впоследствии будет осуществляться продажа лицензий (доработка инновационного продукта осуществляется на площадях и мощностях лицензиата) |

Наиболее целесообразным представляется четвертый вариант взаимодействия - создание совместного предприятия, от лица которого впоследствии и осуществляется продажа лицензии. Создание совместного предприятия не требует прямых капиталовложений со стороны вуза и позволяет получить прибыль от продажи лицензии.

Безусловно, что принятие решения в конечном итоге диктуется реальными экономическими условиями, в которых действует вуз и которые определяют его маркетинговую стратегию.

В рамках проблемного поля инновационного маркетинга продукт вуза является товаром, для сохранения конкурентоспособности которого вузу необходимо владеть методикой комплексного анализа рыночной ситуации. Учитывая специфику инновационных продуктов и наличие альтернативных предложений на рынке предприятий, субъекты бизнеса могут испытывать затруднения при принятии решения о покупке. В этой связи возрастает роль продвижения инновационных продуктов вуза как источника информации и способа формирования бренда учебного заведения.

Рецензенты:

Беляев В.И., д.э.н., профессор кафедры экономики предпринимательства и маркетинга ФБГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул.

Грищенко Н.Б., д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита ФБГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул.

Библиографическая ссылка

Савченко Ю.Ю. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ ИНТЕНЦИИ МЕТОДОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УСЛУГ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ СООТВЕТСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯМ ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=12265 (дата обращения: 08.02.2026).