Введение. Как отмечается в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», в середине текущего десятилетия в сфере физической культуры и спорта страны возник комплекс проблем, одной из которых является отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд страны. Нерешенные проблемы различного характера, в том числе научно-методического и медико-биологического обеспечения, сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный спортивный резерв [8]. В связи со сказанным, актуализируются вопросы, касающиеся создания благоприятных предпосылок для достижения юными спортсменами высоких результатов, в том числе в дзюдо.

В настоящее время в дзюдо определилась тенденция ранней специализации: так отбор детей в спортивные группы начинается с 5-6 лет, а официальные соревнования проводятся уже в возрастной группе 10-12 лет. Диагностика и прогнозирование функционального состояния юных спортсменов позволяют корректно и эффективно выстраивать тренировочный процесс, избегая перенапряжения растущего организма.

Вопросы диагностики и оценки функциональных возможностей борцов в детско-юношеском спорте рассмотрены в работах В.Б.Шестакова, С.В.Ерегиной, С.В.Калмыко, А.С.Сагалеева, А.С.Цыбикова, З.Г.Кахабришвили, В.Ю.Ахалкаци, Д.Г.Квиникадзе и др. Изучены механизмы адаптации организма юных борцов к специфическим нагрузкам (Н.Г.Сидоряк, В.А.Хорьяков и др.), раскрыты отдельные аспекты управления их подготовкой с учетом индивидуальных функциональных возможностей (М.А.Зеленин, Б.Д.,Юдин, С.С.Сагайдак, В.Н.Мурзинков и др.). В то же время, вопросы учета функционального состояния дзюдоистов в процессе спортивной подготовки на этапе начальной спортивной специализации, по нашим данным, специально не изучались.

Шестаков В.Б отмечает, что на этапе начальной спортивной специализации в дзюдо тренерам-преподавателям важно соблюдать четкое дозирование напряженности тренировочных и соревновательных нагрузок у дзюдоистов. Это требование связано с процессом интенсивного роста и полового созревания организма дзюдоистов, когда резко активизируются естественные пластические, энергетические и регуляторные процессы, являющиеся для организма своего рода нагрузкой [10]. В свою очередь, корректное дозирование нагрузки возможно лишь при условии отслеживания динамики функционального состояния спортсменов, отражающей успешность адаптации их организма.

Цель исследования. Цель нашего исследования – оценить функциональное состояние дзюдоистов 10-13 лет

Материал и методы исследования. База исследования – МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №11» города Череповца. Контингент испытуемых составили спортсмены 2000-2003 гг.р., только мальчики, n=20. Исследование проводилось в октябре 2013 г., за 2 недели до участия в Межрегиональном турнире по дзюдо среди юношей «Кубок губернатора Новгородской области по борьбе дзюдо» в г. Великий Новгород.

Для проведения исследования нами были отобраны следующие диагностические методики: функциональные пробы оценки функционального состояния нервной системы и нервно-мышечного аппарата (усложненная Проба Ромберга, проба Яроцкого, теппинг-тест); функциональные пробы оценки функционального состояния системы дыхания (проба Штанге, проба Генчи); функциональные пробы оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы (Гарвардский степ-тест, проба Руфье).

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты оценки представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1

Результаты оценки функционального состояния нервной системы и нервно-мышечного аппарата дзюдоистов

|

№ испытуемого, год рождения |

Результаты выполнения тестов |

Уровень функционального состояния |

||

|

проба Ромберга, с |

проба Яроцкого, с |

теппинг-тест, тип ВНД |

||

|

1 (2000) |

43,6 |

39,6 |

сильный |

выше среднего |

|

2 (2000) |

52,3 |

40,9 |

сильный |

выше среднего |

|

3 (2001) |

42,8 |

35,8 |

среднесильный |

выше среднего |

|

4 (2001) |

41,3 |

30,4 |

стабильный |

средний |

|

5 (2001) |

53,4 |

33,8 |

сильный |

выше среднего |

|

6 (2001) |

39,8 |

31,2 |

стабильный |

средний |

|

7 (2002) |

46,2 |

36,7 |

сильный |

выше среднего |

|

8 (2002) |

40,0 |

33,2 |

стабильный |

выше среднего |

|

9 (2002) |

40,9 |

32,1 |

сильный |

средний |

|

10 (2002) |

43,2 |

38,2 |

среднесильный |

выше среднего |

|

11 (2002) |

32,9 |

28,6 |

слабый |

средний |

|

12 (2002) |

40,7 |

33,3 |

стабильный |

выше среднего |

|

13 (2002) |

41,8 |

36,2 |

среднесильный |

выше среднего |

|

14 (2002) |

42,9 |

34,0 |

сильный |

выше среднего |

|

15 (2003) |

42,9 |

30,8 |

стабильный |

выше среднего |

|

16 (2003) |

40,6 |

30,1 |

слабый |

средний |

|

17 (2003) |

45,2 |

35,7 |

сильный |

выше среднего |

|

18 (2003) |

43,4 |

34,2 |

среднесильный |

выше среднего |

|

19 (2003) |

41,7 |

32,6 |

сильный |

выше среднего |

|

20 (2003) |

39,7 |

25,6 |

слабый |

средний |

|

M±σ |

42,8±4,4 |

33,7±3,7 |

- |

- |

Как видно из приведенной таблицы, оценка координационной функции нервной системы (проба Ромберга) показала, что испытуемые в среднем имеют результат выше показателей детей, подростков и юношей, не занимающихся спортом, которые, по данным А.Ф.Синякова, составляют 28 секунд у детей 10 лет, 30 секунд – у детей 11 лет и 36 секунд – у детей 12 лет [1]. Результаты оценки состояния вестибулярного анализатора дзюдоистов 10-13 лет (проба Яроцкого) также выше показателей средних значений результатов нетренированный людей (34 и 28 секунд соответственно). Теппинг-тест выявил, что 40% дзюдоистов имеют сильный тип нервной системы, 25% – стабильный, 20% – среднесильный и 15% – слабый.

Таблица 2

Результаты оценки функционального состояния дыхательной системы дзюдоистов

|

№ испытуемого, год рождения |

Результаты выполнения тестов |

Уровень функционального состояния |

|

|

проба Штанге, с |

проба Генчи, с |

||

|

1 (2000) |

40,2 |

42,7 |

выше среднего |

|

2 (2000) |

42,7 |

37,9 |

средний |

|

3 (2001) |

43,0 |

40,5 |

выше среднего |

|

4 (2001) |

41,6 |

36,8 |

средний |

|

5 (2001) |

36,7 |

35,2 |

средний |

|

6 (2001) |

45,3 |

40,1 |

выше среднего |

|

7 (2002) |

34,8 |

30,6 |

средний |

|

8 (2002) |

37,1 |

35,2 |

средний |

|

9 (2002) |

33,3 |

30,8 |

средний |

|

10 (2002) |

32,4 |

18,3 |

ниже среднего |

|

11 (2002) |

29,0 |

29,4 |

ниже среднего |

|

12 (2002) |

34,2 |

31,5 |

средний |

|

13 (2002) |

39,8 |

35,7 |

выше среднего |

|

14 (2002) |

32,7 |

30,8 |

средний |

|

15 (2003) |

32,5 |

15,2 |

ниже среднего |

|

16 (2003) |

32,5 |

32,6 |

средний |

|

17 (2003) |

33,2 |

14,6 |

средний |

|

18 (2003) |

31,4 |

30,4 |

средний |

|

19 (2003) |

35,9 |

34,1 |

средний |

|

20 (2003) |

26,7 |

27,1 |

ниже среднего |

|

M±σ |

35,8±4,9 |

31,5±7,8 |

- |

Комментируя данные таблицы 2, стоит сказать, что, по данным Язловецкого В.С. (1991 г.), средние величины пробы Штанге для детей 7-11 лет составляют 30-35 с, 12-15 лет – 40-45 с. [1]. Результаты констатирующего эксперимента распределили испытуемых следующим образом: выше средней величины результата в пробе Штанге показали 30% испытуемых, в пределах средней величины – 60% и ниже средней величины – 10%. При повторной пробе после нагрузки (20 приседаний за 30 с) время задержки дыхания в среднем сократилось в 2,5-3 раза, что является неудовлетворительным результатом (среднее – 1,5-2 раза). Стоит отметить, что у двух спортсменов время сократилось незначительно (на 2-3 секунды), но при этом начальное время задержки дыхания было невысоким, граничило с нижней границей среднего времени.

Показатели пробы Генчи, в основном, незначительно отличаются от показателей пробы Штанге: только у трех спортсменов время задержки дыхания на выдохе составляет менее 45-60% от результата задержки дыхания на вдохе, при этом один спортсмен показал результат даже выше. По величине показателей пробы Генчи можно косвенно судить о высоком уровне обменных процессов, степени адаптации дыхательного центра к гипоксии.

Перейдем к рассмотрению результатов оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы юных дзюдоистов.

Таблица 3

Результаты оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы дзюдоистов

|

№ испытуемого, год рождения |

Результаты выполнения тестов |

Уровень функционального состояния |

|

|

проба Руфье, величина индекса |

Гарвардский степ-тест, величина индекса |

||

|

1 (2000) |

1,5 |

103 |

высокий |

|

2 (2000) |

1,2 |

105 |

высокий |

|

3 (2001) |

0,8 |

112 |

высокий |

|

4 (2001) |

1,8 |

95 |

выше среднего |

|

5 (2001) |

2,7 |

92 |

выше среднего |

|

6 (2001) |

1,3 |

76 |

средний |

|

7 (2002) |

1,7 |

97 |

выше среднего |

|

8 (2002) |

1,6 |

94 |

выше среднего |

|

9 (2002) |

2,1 |

94 |

выше среднего |

|

10 (2002) |

2,8 |

87 |

выше среднего |

|

11 (2002) |

2,4 |

74 |

средний |

|

12 (2002) |

0,9 |

138 |

высокий |

|

13 (2002) |

1,9 |

95 |

выше среднего |

|

14 (2002) |

1,3 |

112 |

высокий |

|

15 (2003) |

2,9 |

92 |

выше среднего |

|

16 (2003) |

2,2 |

98 |

выше среднего |

|

17 (2003) |

2,7 |

94 |

выше среднего |

|

18 (2003) |

0,9 |

107 |

высокий |

|

19 (2003) |

1,7 |

93 |

выше среднего |

|

20 (2003) |

4,8 |

73 |

средний |

|

Md |

1,75 |

94,5 |

- |

Из таблицы 3 видно, что величина индекса Руфье в среднем и у большинства испытуемых не превышает 3 баллов, что соответствует высокому уровню функционального состояния [1]. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы по Гарвардскому степ-тесту показала, что 20% обследованных спортсменов имеют средний уровень функционального состояния, выше среднего – 5%, высокий уровень – 45% и отличный – 30%. Оценка результатов испытуемых осуществлялась в сравнении со средними величинами индекса Гарвардского степ-теста для представителей ациклических видов спорта, которые приведены в таблице 4.

Таблица 4

Шкала оценки результатов Гарвардского степ-теста

|

Оценка |

Величина индекса Гарвардского степ-теста |

||

|

У здоровых нетренированных лиц |

У представителей ациклических видов спорта |

У представителей циклических видов спорта |

|

|

Плохая |

Меньше 56 |

Меньше 61 |

Меньше71 |

|

Ниже средней |

56-65 |

61-70 |

71-80 |

|

Средняя |

66-70 |

71-80 |

81-90 |

|

Выше средней |

71-80 |

81-90 |

91-100 |

|

Хорошая |

81-90 |

91-100 |

101-110 |

|

Отличная |

Свыше 90 |

Свыше 100 |

Свыше 110 |

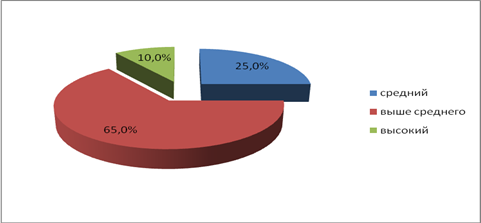

В целом распределение группы обследованных дзюдоистов по уровням функционального состояния основных систем организма представлено на рисунке.

Рисунок. Распределение дзюдоистов 2000-2003 гг. р. по уровням функционального состояния

Следует подчеркнуть, что на межрегиональном турнире, накануне которого проводилось обследование, 30,0% испытуемых завоевали призовые места. При этом спортсмены №№1 и 3 стали победителями в своих возрастных группах и весовых категориях, что согласуется с результатами оценки их функционального состояния. В то же время, на момент соревнований спортсмены №№12 и 17 не вышли на пик своей формы, что сказалось на ходе борьбы и результатах соревнований, хотя в момент исследования их уровень функционального состояния был выше среднего. Во время борьбы дыхание этих спортсменов было тяжелым, учащенным, сбитым, значение ЧСС – высоким, а восстановление – длительным. Мы связываем это со сгонкой веса, что определяет необходимость в дальнейшем с бóльшим вниманием отслеживать состояние испытуемых на предсоревновательном этапе с целью коррекции тренировочных мероприятий, оптимизации состава восстановительных средств и программы питания.

Заключение. Таким образом, в целом функциональное состояние обследованных дзюдоистов 10-13 лет на базовом этапе спортивной подготовки находится на уровне выше среднего. Исходя из полученных результатов, можно сказать, что объем и интенсивность тренировочного процесса на данный момент достаточны.

Однако необходимо заметить, что оценка проводилась путем сравнения полученных результатов со средними результатами детей и подростков, не занимающихся спортом. В дальнейшем предполагается оценить полученные результаты путем их сравнения с показателями функционального состояния лучших дзюдоистов 10-13 лет Северо-Западного Федерального округа, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Рецензенты:

Изаак С.И., д.п.н., доцент, с.н.с. ФГНУ «Институт возрастной физиологии» Российской академии образования, г.Москва.

Шестаков В.Я., д.м.н., профессор, профессор кафедры теории и методики физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», г.Череповец.

Библиографическая ссылка

Козырева Д.А., Варфоломеева З.С. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЗЮДОИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=11827 (дата обращения: 30.12.2025).