Введение

Облачный покров является важным фактором, регулирующим радиационные потоки и влияющим на формирование и изменение климата Земли. Радиационный приток тепла существенно зависит от количества, типа, высоты верхней границы и от пространственного распределения облаков [2]. При этом изменения радиационных потоков по-разному проявляются в глобальном и региональном масштабах и в разные сезоны года. Кроме того, облачность и сама изменяется во времени. Поэтому представляет большой интерес рассмотреть современное состояние исследований по проблеме долговременных изменений количества общей и нижней облачности (процента покрытия небосвода облаками). В современной литературе данной проблеме уделяется достаточное большое внимание (см., например, [1; 4-9]), хотя главный интерес проявляется к особенностям долговременных изменений общей облачности, облака нижнего яруса затрагивают достаточно редко.

В частности, в работах [7; 8] показано, что во второй половине ХХ века наблюдалась явная тенденция к увеличению количества общей облачности во многих континентальных районах умеренных широт Северного полушария. Однако, по данным [4], с начала 90-х годов ХХ столетия процесс увеличения количества общей облачности наблюдался лишь над океанами, а над сушей отмечалась некоторая стабилизация его понижения, поскольку в период 1948-2007 гг. в Северном полушарии количество общей облачности в основном уменьшалось. Подобное уменьшение общей облачности с 1954 по 1994 год имело место и на региональном уровне, например над территорией Китая [9].

В данной работе будет рассматриваться долговременное изменения поля как общей облачности, так и нижней. Под нижней облачностью будем понимать облака, нижняя граница, которых расположена ниже 2000 м над земной поверхностью.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ многолетнего поля нижней и общей облачности над территорией Сибирского региона, а также их долговременное изменение в период современного потепления.

Материал и метод исследования

На основе многолетних (1966-2012 гг.) восьмисрочных наблюдений 12 метеорологических станций: Диксон, Салехард, Туруханск, Тобольск, Хатанга, Тикси, Тура, Якутск, Омск, Енисейск, Нижнеудинск, Чита (они заимствованы из Архива NOAA [10]) и метода статистического анализа проведено исследование пространственного распределения средних значений количества общей и нижней облачности над территорией Сибири для отдельных многолетних месяцев, и сезонов (зима, весна, лето и осень), а также сделана оценка их долговременного изменения, осуществленная путем сравнения трех периодов 1966-1985, 1986-2005 и 2006-2012 гг. Здесь надо отметить, что выбор временного ряда с 1966 г. связан с переходом метеорологической сети России только с этого года на восьмисрочные наблюдения, а сравнение трех периодов обусловлено тем, что согласно [3; 4], первый из этих периодов (1966-1985 гг.) характеризуется в основном незначительным изменением температуры, второй (1986-2005 гг.) в полной мере соответствует периоду глобального потепления, а третий, включающий последние 7 лет XXI века (2006-2012 гг.), отличается наличием явной тенденции к похолоданию климата на всей территории Северного полушария.

Результаты исследования

В табл. 1 представлены результаты анализа пространственного распределения среднего количества общей и нижней облачности по территории Сибири.

Таблица 1

Средние значения количества общей (![]() ) и нижней (

) и нижней (![]() ) облачности, полученные для территории Сибири по данным 1966-2012 гг.

) облачности, полученные для территории Сибири по данным 1966-2012 гг.

|

станция |

зима |

весна |

лето |

осень |

год |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Западная Сибирь |

||||||||||

|

Диксон |

5,6 |

3,8 |

6,6 |

4,7 |

7,9 |

6,9 |

7,6 |

6,4 |

6,9 |

5,5 |

|

Салехард |

6,5 |

3,9 |

6,6 |

4,0 |

6,8 |

4,9 |

7,9 |

5,7 |

7,0 |

4,6 |

|

Туруханск |

6,4 |

4,2 |

6,3 |

4,1 |

6,5 |

4,6 |

7,3 |

5,6 |

6,6 |

4,7 |

|

Тобольск |

6,5 |

4,2 |

6,3 |

3,5 |

7,0 |

3,9 |

7,3 |

5,1 |

6,8 |

4,2 |

|

Омск |

6,3 |

4,0 |

5,7 |

3,4 |

6,1 |

3,7 |

6,9 |

4,8 |

6,3 |

4,0 |

|

Енисейск |

7,1 |

3,7 |

7,0 |

3,5 |

7,1 |

3,7 |

7,9 |

4,9 |

7,3 |

4,0 |

|

Восточная Сибирь |

||||||||||

|

Хатанга |

7,5 |

4,3 |

7,3 |

4,2 |

7,4 |

4,6 |

8,0 |

5,4 |

7,6 |

4,6 |

|

Тикси |

7,9 |

4,2 |

7,5 |

4,1 |

7,7 |

5,3 |

8,4 |

6,2 |

7,9 |

5,0 |

|

Тура |

6,2 |

2,6 |

6,9 |

3,3 |

7,3 |

4,5 |

7,4 |

5,3 |

7,0 |

3,9 |

|

Якутск |

6,3 |

1,7 |

6,6 |

2,5 |

6,8 |

3,3 |

7,6 |

4,0 |

7,2 |

2,9 |

|

Нижнеудинск |

6,6 |

2,9 |

6,9 |

3,2 |

6,9 |

4,5 |

7,2 |

4,5 |

6,9 |

3,8 |

|

Чита |

4,2 |

1,6 |

5,8 |

2,5 |

6,7 |

3,3 |

5,4 |

2,6 |

5,5 |

2,5 |

Как можно увидеть, наибольшее количество общей и нижней облачности (соответственно порядка 6,9–8,4 и 4,0-6,4 балла) отмечается на всех рассмотренных станциях в осенний период. Минимальное же их количество (от 4,2-6,6 и 1,6-3,8 балла) наблюдается либо в зимний период, что характерно для полярных станций Западной Сибири (Диксон, Салехард) и особенно для территории Восточной Сибири (исключение станция Хатанга и Тикси), что обусловлено влиянием мощного Сибирского антициклона, либо в весенний период, это наиболее ярко проявляется на станциях умеренных широт Западной Сибири (Тобольск, Омск, Енисейск), что связано с активным выходом южных циклонов. Также минимальное количество баллов общей и нижней облачности (порядка 7,3–7,5 4,1–4,2 балла) отмечается в весенний период на станциях полярных широт Восточной Сибири (Хатанга, Тикси).

В пространственном распределении среднегодового количества общей и нижней облачности наибольший балл, равный 6,9–7,9 и 4,6–5,5 соответственно, выделяется в полярной зоне всего Сибирского региона, что согласуется с хорошо развитой здесь циклонической деятельностью в течение всего года. В свою очередь наименьший балл отмечается на юге Сибирского региона, где преобладает влияние Сибирского антициклона.

Рассмотрим также годовой ход средних месячных значений количества общей и нижней облачности, приведенный на рис. 1 и 2.

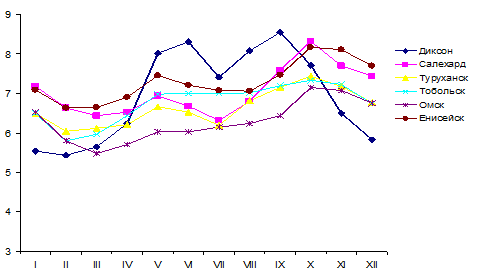

В частности, из рис. 1, на котором показан годовой ход количества общей облачности, хорошо видно, что для Западной Сибири (рис. 1а) характерно в основном преобладание в течение всего года облачной погоды (более 5-6 баллов), а осенью (в сентябре-октябре) отмечается максимум общей облачности (до 8.0-8.5 балла). Кроме того, в мае-июне отмечается вторичный, но менее выраженный максимум количества общей облачности.

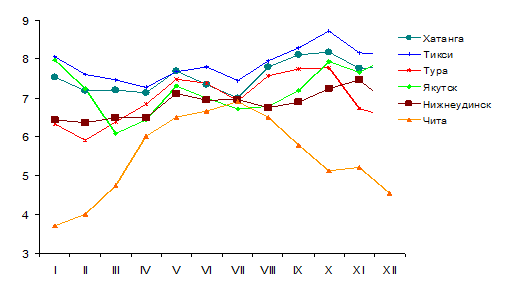

Над территорией Восточной Сибири (рис. 1б) также почти повсеместно (кроме станции Чита) преобладает облачная погода и два максимума общей облачности, наблюдаемые в те же месяцы. Однако в районе Читы отмечается один максимум (в июне) и, кроме того, в январе имеет место экстремальное падение общей облачности (до 3,7 баллов).

а)

а)

б)

б)

Рис. 1. Годовой ход среднемесячных значений количества общей облачности (баллы) по данным станций Западной (а) и Восточной (б) Сибири

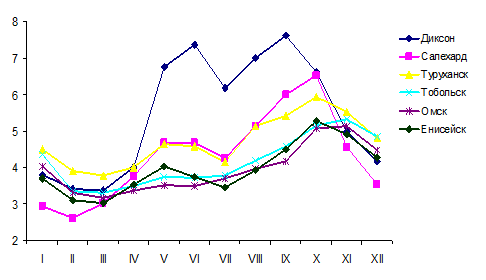

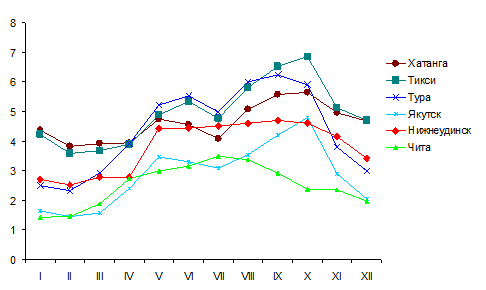

Что касается годового хода среднего количества нижней облачности (рис. 2 а, б), то он повсеместно повторяет ход количества общей облачности. Однако наибольшее количество облаков нижнего яруса (более 6 баллов) наблюдается за полярным кругом, а на станциях умеренных широт она минимальна и не превышает 4-5 баллов. Наименьшее количество нижней облачности (менее 3 баллов) во все месяцы отмечается на станции Чита.

а)

а)

б)

б)

Рис. 2. Годовой ход среднемесячных значений количества нижней облачности (баллы) по данным станций Западной (а) и Восточной (б) Сибири

Перейдем теперь непосредственно к анализу современных изменений количества общей и нижней облачности. Для этого обратимся к табл. 2, где представлены средние значения общей и нижней облачности по сезонам и году в целом, рассчитанные за 1986-2005 гг. и 2006-2012 гг., и их отклонения от нормы, за которую был взят средний балл соответствующей облачности за период 1966-1985 гг.

Таблица 2

Количество общей (![]() ) и нижней

) и нижней ![]() облачности (в баллах), полученное за 1976-2005 и 2006-2012 гг. (числитель), и их отклонения от нормы (знаменатель), рассчитанной за 1966-1985 гг.

облачности (в баллах), полученное за 1976-2005 и 2006-2012 гг. (числитель), и их отклонения от нормы (знаменатель), рассчитанной за 1966-1985 гг.

|

Станция |

Параметр |

Зима |

Весна |

Лето |

Осень |

Год |

|||||

|

1986-2005 |

2006-2012 |

1986-2005 |

2006-2012 |

1986-2005 |

2006-2012 |

1986-2005 |

2006-2012 |

1986-2005 |

2006-2012 |

||

|

Диксон |

|

5.5 -0.4 |

4.9 -1.0 |

6,7 -0.1 |

6.0 -0.8 |

7.9 0.0 |

8.1 0.2 |

7.5 -0.3 |

7.1 -0.7 |

6.9 -0.2 |

6.6 -0.5 |

|

|

3.6 -0.2 |

3.9 0.1 |

4,8 0.2 |

4,8 0.2 |

6.9 0.1 |

7.0 0.2 |

6.4 -0.2 |

6.1 -0.5 |

5.4 -0.1 |

5.4 -0.1 |

|

|

Туруханск |

|

6.7 0.7 |

6.7 0.6 |

6,1 -0.3 |

6,6 0.2 |

6.4 -0.1 |

7.0 0.5 |

7.2 0.2 |

7.9 0.8 |

6.6 0.1 |

7.1 0.6 |

|

|

4.8 0.7 |

4.0 -0.2 |

4,1 -0.2 |

4,0 0.0 |

4.4 -0.3 |

4.7 -0.1 |

5.7 0.1 |

5.3 -0.4 |

4.8 0.1 |

4.5 -0.2 |

|

|

Омск |

|

6.6 1.0 |

7.5 1.9 |

5,5 -0.1 |

7,1 1.6 |

6.1 0.2 |

7.1 1.2 |

6.9 0.4 |

7.9 1.4 |

6.3 0.4 |

7.4 1.5 |

|

|

4,3 0.6 |

3,2 -0.5 |

3.3 -0.1 |

3,3 -0.1 |

3.7 -0.2 |

3.5 -0.1 |

4.8 -0.2 |

4.5 -0.4 |

4.0 0.0 |

3.7 -0.3 |

|

|

Енисейск |

|

7,4 0.6 |

7,2 0.4 |

7,0 0.2 |

7,6 0.8 |

7.1 0.2 |

8.2 1.3 |

8.1 0.4 |

8.3 0.7 |

7.4 0.4 |

7.9 0.9 |

|

|

3,9 0.3 |

3,4 -0.2 |

3,4 -0.3 |

3,5 -0.2 |

3.7 -0.1 |

3.6 -0.2 |

5.0 0.0 |

4.6 -0.4 |

4.0 0.0 |

3.8 -0.2 |

|

|

Тикси |

|

8,1 0.3 |

7,3 -0.5 |

7,5 0.0 |

7,3 -0.2 |

7.7 0.0 |

7.9 0.2 |

8.4 0.0 |

8.3 -0.1 |

7.9 0.0 |

7.7 -0.2 |

|

|

4,3 0.2 |

4,1 0.0 |

4,3 0.3 |

4,3 0.3 |

5.3 0.1 |

5.6 0.4 |

6.3 0.3 |

6.5 0.5 |

5.0 0.2 |

5.1 0.3 |

|

|

Тура |

|

6,6 0.6 |

5,7 -0.3 |

7,2 0.6 |

6,7 0.1 |

7.5 0.6 |

7.7 0.7 |

7.6 0.3 |

7.5 0.3 |

7.2 0.5 |

6.9 0.6 |

|

|

2,7 0.5 |

2,9 0.6 |

4,3 0.6 |

4,4 0.7 |

5.6 0.5 |

6.2 1.0 |

5.5 0.6 |

5.8 0.9 |

4.5 0.5 |

4.9 0.9 |

|

|

Якутск |

|

8,7 2.4 |

9,2 2.9 |

6,8 0.7 |

7,3 1.2 |

7.1 1.0 |

7.9 1.8 |

7.9 1.0 |

8.5 1.5 |

7.7 1.3 |

8.2 1.8 |

|

|

1,9 0.2 |

1,2 -0.5 |

2,6 0.3 |

2,5 0.2 |

3.4 0.3 |

3.6 0.5 |

4.1 0.2 |

4.2 0.3 |

3.0 0.3 |

2.9 0.2 |

|

|

Чита |

|

4,0 0.2 |

5,1 1.3 |

5,6 0.2 |

7,0 1.5 |

6.5 0.1 |

8.0 1.6 |

5.3 0.3 |

6.3 1.2 |

5.4 0.2 |

6.6 1.4 |

|

|

1,4 -0.1 |

2,1 0.6 |

2,5 -0.1 |

3,1 0.7 |

3.3 0.0 |

3.7 0.5 |

2.5 0.0 |

3.0 0.5 |

2.4 0.0 |

3.0 0.6 |

|

Из табл. 2 видно, что при годовом осреднении появляются определенные закономерности в отклонениях количества общей и нижней облачности, рассчитанных по данным за 1986-2005 и 2006-2012 гг., от нормы, определенной по данным за 1966-1985 гг. Если в первом случае (в период 1986-2005 гг.) над всей территорией Сибири в основном отмечается увеличение количества общей и нижней облачности (на 0,1-0,5 балла), то во втором (в период 2006-2012 гг.) такое увеличение имеет место только для общей облачности, поскольку количество нижней облачности возрастает лишь над территорией Восточной Сибири, а над Западной Сибирью оно заметно (на 0,1-0,3 балла) уменьшается.

Что касается среднесезонных значений количества общей и нижней облачности в оба рассмотренных периода, преобладает его повышение, однако в зимний период отмечается тенденция к понижению.

Заключение

В заключение следует отметить, что в пространственном распределении количества общей и нижней по территории Сибирского региона отмечается, причем практически во все сезоны и в целом за год, на полярных станциях наибольший балл облачности, а наименьший балл на станциях умеренных широт. В годовом ходе среднемесячных значений количества общей и нижней облачности для всей территории Сибирского региона характерна облачная погода в течение всего года, с двумя максимумами; причем основной отмечается осенью (в сентябре - октябре), а второй, менее выраженный – в мае - июне.

Из анализа современных изменений количества облачности в период 1986-2005 гг. отмечается повышение количества общей и нижней облачности относительно нормы 1966-1985 гг. В то же время в период 2006-2012 гг. преобладает иная картина. Если увеличение количества общей облачности отмечается также практически повсеместно, то рост количества нижней облачности (по отношению к норме за 1966-1986 гг.) наблюдается лишь над Восточной Сибирью, а над Западной Сибирью он заметно уменьшается.

Рецензенты:

Белан Борис Денисович, д.ф.-м.н., профессор, зам. директора по научной работе, Институт оптики атмосферы СО РАН, г. Томск.

Комаров Валерий Сергеевич, д.г.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт оптики атмосферы СО РАН, г. Томск.