Введение. По литературным данным, ранения сердца при проникающих травмах грудной клетки составляют 10–19,5% [1; 4; 5]. При этом летальность достигает 50% [2; 6; 7]. Основными причинами летальных исходов являются массивная кровопотеря, острая тампонада сердца, обширные разрушения внутрисердечных структур [2]. Среди основных осложнений, отмеченных в ближайшем послеоперационном периоде у пострадавших с ранениями сердца, отмечают перикардит, посттравматический пульпит, плеврит, ишемию миокарда, нагноение послеоперационной раны [2; 8]. При лечении больных с ранениями сердца хирург вынужден решать не только диагностические, лечебные и реабилитационные задачи, но и давать оперированным рекомендации по режиму двигательной активности в быту и на производстве, что делает актуальной проблему изучения не только ближайших, но и отдаленных исходов у пациентов с ранением сердца.

Цель исследования – изучить отдаленные результаты лечения ранений сердца и качество жизни таких пациентов.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение отдаленного послеоперационного периода у 67 пациентов, оперированных по поводу ранений сердца, в срок после операции от 1 года до 8 лет с помощью специально разработанной анкеты. Кроме того, в отдаленном послеоперационном периоде проводили углубленное обследование, включавшее спирографии, флюорографию, рентгенографию, ЭКГ, УЗИ сердца и велоэргометрию.

Спирография осуществлялась на аппарате SpiroPro, ViasysJaeger (Германия), предназначенном для скрининговых обследований с целью выявления первичных признаков обструктивных и реструктивных заболеваний у взрослых и детей.

Флюорография и рентгеноскопия проводились на рентгеновском флюорографическом малодозном аппарате «Ренекс-флюро» и стационарном рентгенодиагностическом комплексе Sireskop-CX.

Ультразвуковое обследование сердца проводилось на аппарате NemioToshbaSSA-550A. Данная система позволяет определить размеры и функцию сердца, аорты, а также состояние листков перикарда и наличие выпота.

Электрокардиография проводилась на аппарате Mac 5000 ST, обладающем возможностью записи и интерпретации ЭКГ покоя с использованием 12 стандартных и 3 дополнительных отведений.

Велоэргометрическое обследование проводилось с использованием велоэргометра Ergoline и компьютерной стресс-тест системы X-SCRIBE, обладающей возможностью постоянного компьютерного анализа уровня и наклонения сегмента RS-T в процессе стресс-теста по всем 12 отведениям ЭКГ одновременно и постоянного автоматического анализа нарушений ритма сердца.

Качество жизни (КЖ) изучали с помощью русской версии опросника «The MOS 36-item Short-FormHervey». Опросник разработал John E. Ware в Институте здоровья США. Именно этот опросник использован в Международном проекте оценки КЖ, целью которого явились перевод и валидация опросника SF-36 для получения популярных норм КЖ для различных стран. Опросник состоит из 36 вопросов и включает 8 шкал. Ответы на вопросы выражены в баллах от 0 до 100. Большее количество баллов шкалы соответствует более высокому уровню КЖ.

Полученные в исследованиях данные подвергались статистической обработке на ПЭВМ с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0.473.0. Значимость различий двух совокупностей оценивали с использованием критериев Стьюдента-Фишера, χ2, Манна-Уитни. Различия считались значимыми при p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования установлено, что из 67 пациентов не предъявляли ни каких жалоб и чувствовали себя удовлетворительно 46 (68,6%) пациентов, у 21 (31,3%) пациента выявлены различные жалобы, основные из которых – на сердцебиение при интенсивной физической нагрузке. 15 (22,3%) обследованных связывали сердцебиение с интенсивной физической нагрузкой, у 3 (4,4%) пациентов боли в области сердца возникали в покое, острые кратковременные боли в области сердца при интенсивной нагрузке с иррадиацией в левую руку и под левую лопатку ощущали 3 (4,4%) опрошенных. Помимо болей в сердце, жалобы на одышку смешанного характера, возникающую при интенсивной физической нагрузке, предъявляли 17 (25,3%) человек. Необходимо отметить, что все оперированные пациенты находились под наблюдением кардиолога поликлиники и получали соответствующую терапию.

При спирографическом обследовании у 53 (79,1%) обследованных выявлены умеренные изменения реструктивного типа, что может быть обусловлено развитием спаечного процесса в плевральной полости.

Развитие спаечного процесса подтверждается и рентгенологическим исследованием, при котором у всех обследованных выявлены послеоперационные плевро-легочные диафрагмальные спайки. Из общего количества обследованных у 10 (14,9%) человек выявлен диффузный пневмосклероз и уплотнение корней легких, еще у 8 (11,9%) пациентов – поднятие купола диафрагмы на одно ребро и смещение верхушки сердца в IV межреберье, а также облитерация левого синуса.

В результате проведения ультразвукового исследования нами выявлено, что у 57 (85,0%) обследованных отмечается уплотнение листков перикарда, свидетельствующее о наличии у них спаечного процесса между серозными поверхностями перикарда. Кроме того, у 13 (19,4%) человек была диастолическая сепарация листков перикарда до 2 мм и выпот до 50 мл. У 12 (17,9%) пациентов имелось расширение корня аорты с неспецифическими дегенеративными изменениями ее стенок, причем у 7 вплоть до развития аортальной недостаточности I степени. У 8 (11,9%) пациентов, раненных в левый желудочек, выявлены признаки гипертрофии левого желудочка и развитие диастолической дисфункции по релаксационному типу, пролапс митрального клапана I степени, митральная недостаточность II степени, незначительная дилатация левого предсердия. Еще у 9 (13,4%) пациентов с ранением правого желудочка обнаружена недостаточность трикуспидального клапана I степени.

При проведении электрокардиографического исследования у 23 (34,3%) пациентов выявили отклонение электрической оси сердца влево, у 18 обследованных это отклонение сочеталось с гипертрофией левого желудочка. Нарушения реполяризации выявлено у 16 (23,8%) обследованных, у 10 пациентов нарушения были обусловлены синдромом ранней реполяризации желудочков, у остальных 6 – изменения процессов реполяризации были обусловлены метаболическими нарушениями. Возникновение единичных экстрасистол выявлено у 9 (13,4%) пациентов.

Велоэргометрическое обследование проведено у 37 бывших пациентов. Следует отметить, что 2 из 37 пациентов проба с физической нагрузкой не проводилась из-за выраженной артериальной гипертензии (220 и 130 мм рт. ст.). Данное обследование проводилось методом дозированной ступенчато возрастающей непрерывной нагрузки в положении обследуемого сидя на велоэргометре с частотой педалирования 60 об/мин. Начальная ступень нагрузки составила 25 Вт, с увеличением на последующих ступенях до 50, 100 и 150 Вт до достижения у больного субмаксимальной частоты сердечных сокращений. У 3 (8,1%) пациентов проведение пробы было остановлено в связи с появлением общей слабости, головокружения, одышки, чувства нехватки воздуха и отказа обследуемых от дальнейшего проведения пробы. Высокую толерантность к физической нагрузке имели 19 (51,3%) человек (мощность нагрузки в момент ее прекращения была равна 150 Вт). 13 (35,1%) имели среднюю толерантность к физической нагрузке, которая была прекращена при мощности в 100 Вт из-за развития общей слабости, головокружения, одышки, чувства нехватки воздуха. В ходе проводимого исследования проводилась запись ЭКГ и измерение АД по Н.С. Короткову. У 19 (51,3%) обследованных была нормергическая реакция на нагрузку. У 9 (24,3%) гипертоническая, так как отмечался подъем артериального давления до 210 и 110 мм рт. ст. На высоте нагрузки в 150 Вт у 12 (32,4%) пациентов зафиксированы единичные желудочковые экстрасистолы. Косовосходящее смещение сегмента RS-T до 0,7 мм зарегистрировано у 5 (13,5%) обследованных. Восстановительный период у всех обследованных протекал без особенностей. В результате проведения велоэргометрии ни у одного пациента признаков ишемии не выявлено.

С целью определения КЖ пациентов, оперированных по поводу ранений сердца, нами изучены основные показатели КЖ у 30 пациентов в отдаленном послеоперационном периоде с помощью анкет (приложение 2). Изучались физические и психологические параметры КЖ группы сравнения 20 относительно здоровых добровольцев того же возраста и пола.

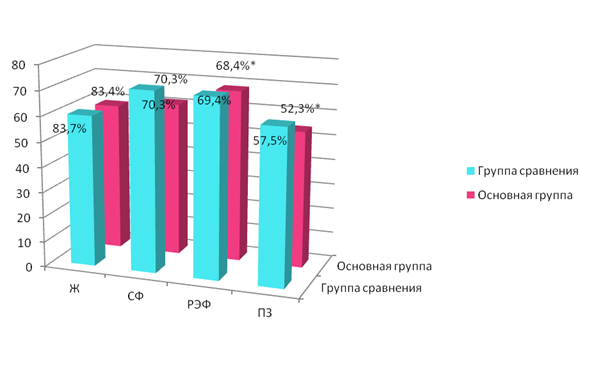

Показатели КЖ, иллюстрирующие физический компонент здоровья (показатели шкал ФФ, РФФ, Б и ОЗ), представлены на рис. 1.

Как видно из данных, представленных на рис. 1, полученные результаты в основной группе существенно не отличались от данных, полученных в группе сравнения. Все опрашиваемые хорошо переносили физические нагрузки, как тяжелые, так и умеренные, ни один из пациентов не утратил способности к самообслуживанию (шкала ФФ). Большинство пациентов не испытывали затруднений в профессиональной или повседневной деятельности, поэтому им не пришлось сократить время, затрачиваемое на работу или выполнение домашних дел. Подобные затруднения возникли лишь у 4 (13,3%) пациентов (шкала РФФ). Физическая боль снижала КЖ у 14 (46,6%) пациентов. Наиболее часто пациенты предъявляли жалобы на головные боли, боли в области сердца.

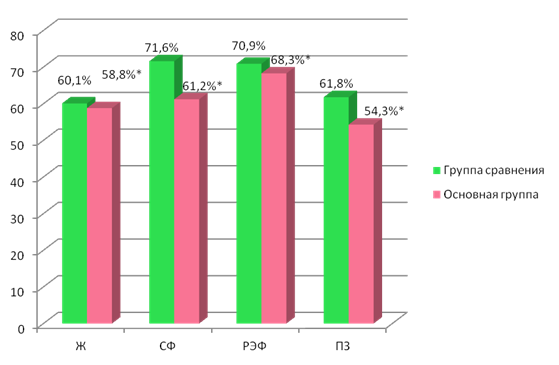

Результаты оценки показателей КЖ, характеризующих психологические компоненты здоровья, представлены на рис. 2.

Как видно из данных на рис. 2 (показатели КЖ, характеризующие психологические компоненты здоровья), 18 (60%) пациентов предъявляли жалобы на быструю утомляемость, отсутствие чувства внутренней энергии и снижение работоспособности (шкала Ж). 12 (40%) отметили снижение социальной активности (шкала СФ). При изучении характеристик, иллюстрирующих эмоциональную сферу и психологическое здоровье этих пациентов, установлено, что они нарушены у 3 (10%) обследованных. У этих пациентов обнаружены склонности к развитию депрессивных состояний (шкалы РЭФ и ПЗ).

Рис. 1. Показатели КЖ, иллюстрирующие физический компонент здоровья

Рис. 2. Результаты оценки показателей КЖ, характеризующих психологические компоненты здоровья

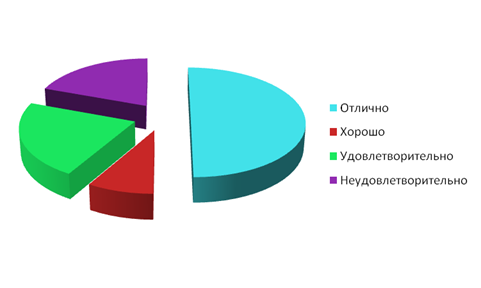

Подводя итог исследованию, мы разделили отдаленные результаты операции на «отличные» – жалоб, связанных с операцией, нет, жизненная и трудовая деятельность без ограничений; «хорошие» – одна жалоба, связанная с операцией, жизненная и трудовая деятельность незначительно ограниченна; «удовлетворительные» – до трех жалоб, связанных с операцией, ограничение трудовой и жизненной деятельности; «неудовлетворительные» – более трех жалоб, связанных с операцией одновременно, существенное ограничение трудовой и жизненной деятельности. Результаты показаны на рис. 3.

Рис. 3. Отдаленные результаты хирургического лечения ранений сердца

Из данных, представленных на рис. 3, видно, что в большинстве наблюдений 60% отдаленных результатов можно расценить как «отличные», 26,6% результатов можно расценить как «хорошие», «неудовлетворительные» результаты отмечены в 23,3% наблюдений и «хорошие» в 10% наблюдений.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что операции, выполненные на сердце по поводу его ранений, существенно влияют на качество жизни оперированных пациентов в отдаленном послеоперационном периоде.

Выводы

1. В отдаленном послеоперационном периоде у пациентов, оперированных по поводу ранений сердца, осложнения развиваются в 60% наблюдений. Большинство осложнений связаны с развившимся спаечным процессом в грудной полости.

2. В отдаленном послеоперационном периоде выполненная операция не влияет на физический компонент здоровья. При этом изменяется психологический компонент здоровья: отмечается утомляемость, отсутствие чувства внутренней энергии и снижение работоспособности, снижение социальной активности, обнаружены склонности к развитию депрессивных состояний.

Рецензенты:

Чалык Ю.В., д.м.н., профессор, профессор кафедры общей хирургии ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России», г. Саратов.

Капралов С.В., д.м.н., профессор, заведующий 1 хирургическим отделением МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», г. Саратов.