Введение

Спортивные танцы относятся к сложно–координационным видам спорта, поэтому танцоры с первых занятий сталкиваются с многообразием движений, которые отличаются амплитудой, направлением, скоростью и различными сочетаниями разновременных и разнонаправленных движений звеньев тела. Все это многообразие необходимо реализовать в строгих пространственных и временных параметрах, в пределах ритмического рисунка исполняемого танца [4; 6].

В основе сложно–координационной деятельности лежит сложнейшее взаимодействие системы проприоцепторов, вестибулярного анализатора, органов зрения и нервной системы [1]. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные изучению системы поддержания равновесия и координации, до сих пор отсутствует единая точка зрения на механизмы функционирования этой системы и значение отдельных её компонентов в удержании баланса тела [1; 2].

В частности, в доступной нам литературе мы не встретили работ, посвященных изучению развития координационных способностей у танцоров в зависимости от пола. Даже самые последние публикации рассматривают спортсменов в общей массе, не учитывая давно обнаруженные половые различия в психомоторике, системах нейропсихической регуляции, интеллектуальных способностях.

Таким образом, актуальным остается исследование физиологических и биомеханических характеристик координационных способностей у танцоров в зависимости от пола, спортивной специализации и квалификации. И использование этих данных для оптимизации тренировочного процесса танцоров–бальников.

В настоящий момент одним из популярных и перспективных методов изучения координационных способностей человека является компьютерная стабилография. Методика стабилографии была разработана В.С. Гурфинкелем с соавторами в 1952 году и затем многократно усовершенствовалась [1; 3].

Цель исследования: изучить роль зрительного анализатора в координации двигательных действий танцоров–бальников методом компьютерной стабилографии.

Объект исследования. Было обследовано 48 спортсменов – девушек и юношей в возрасте от 18 до 22 лет, специализирующихся в спортивных бальных танцах. Было выделено три группы: первая – 12 человек (6 девушек и 6 юношей), занимающихся спортивными бальными танцами по классам В и С – группа мастеров; вторая группа – 14 человек (7 девушек и 7 юношей), тренирующихся на этапе спортивного совершенствования (стаж тренировки 2–4 года) – средняя группа, третья группа – 22 человека (12 девушек и 10 юношей), тренирующихся на этапе начальной спортивной специализации (стаж тренировки 2–3 месяца) – группа начинающих.

Методы исследования. Применялись стандартный (с открытыми глазами) и усложненный (с закрытыми глазами) тест Ромберга. Цель теста – оценка нарушений устойчивости при снижении концентрации внимания в момент отвлечения на выполнение параллельных мыслительных операций. Осуществлялась регистрация отклонения общего центра тяжести (ОЦТ) при выполнении теста Ромберга с помощью стабилографического анализатора Стабилан–1. Полученные данные представлены в виде «среднее ± ошибка среднего» (Xср±m). Проверку на нормальность распределения проводили с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. Для оценки достоверности использовался критерий Манна–Уитни.

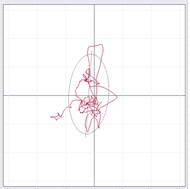

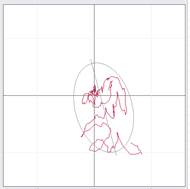

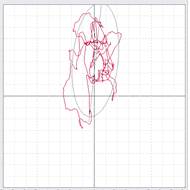

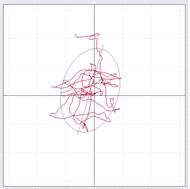

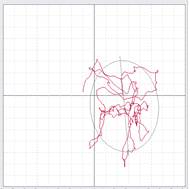

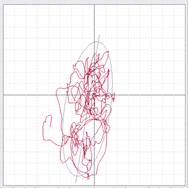

Результаты и обсуждение. При анализе статокинезиграмм было выявлено, что у начинающих спортсменов в обоих вариантах теста Ромберга (рис. 1В, 2В) наблюдаются большие амплитуда и частота колебаний ОЦТ. По мере роста спортивно–технического мастерства спортсмена амплитуда колебаний уменьшалась. Так, у спортсменов группы мастеров были зарегистрированы самые малые амплитуда и частота колебаний ОЦТ (рис. 1А, 2А).

А  Б

Б  В

В

А – группа мастеров, Б – средняя группа, В – группа начинающихРис. 1. Статокинезиграмма выполнения теста Ромберга с открытыми глазами спортсменами, занимающимися спортивными бальными танцами

А  Б

Б  В

В

А – группа мастеров, Б – средняя группа, В – группа начинающих

Рис. 2. Статокинезиграмма выполнения усложненного теста Ромберга – с закрытыми глазами спортсменами, занимающимися спортивными бальными танцами

Показатели разброса по сагиттали (p<0,05) и фронтали в обоих варианта теста Ромберга у группы мастеров были наименьшими, в группе начинающих – наибольшими (табл. 1).

Таблица 1

Стабилографические показатели выполнения теста Ромберга спортсменами занимающихся спортивными бальными анцами

Хср± m

|

Показатели |

группы |

||||||

|

Группа мастеров |

Средняя группа |

Группа начинающих |

|||||

|

Открытые глаза |

Закрытые глаза |

Открытые глаза |

Закрытые глаза |

Открытые глаза |

Закрытые глаза |

||

|

Разброс по фронтали, мм |

Юн. |

1,14± 0,3*£ |

1,56± 0,13*£ |

1,51± 0,1* |

1,9±0,2* |

2,1±0,2 |

3±0,4 |

|

Д. |

2,22±0,2* |

2,7±0,2* |

1,9±0,15 |

2,77±0,1 |

2,09±0,16 |

3,36±0,3 |

|

|

Вм. |

1,68±0,3* |

2,13±0,2* |

1,75±0,1* |

2,38±0,24 |

2,2±0,2 |

3,1±0,2 |

|

|

Разброс по сагиттали, мм |

Юн. |

2,34±0,2* |

3,4±0,2* |

3,25±0,3* |

3,3±0,2 |

3,9±0,3 |

4,16±0,3 |

|

Д. |

2,78±0,4* |

3,3±0,2 |

3,58±0,4* |

3,54±0,2 |

4,1±0,3 |

4,44±0,4 |

|

|

Вм. |

2,56±0,2* |

3,33±0,4* |

3,42±0,2* |

3,63±0,4 |

4,04±0,3 |

4,31±0,3 |

|

|

Средний разброс, мм |

Юн. |

2,66±0,26 |

3,16±0,2 |

3,2±0,22 |

3,8±0,3 |

3,67±0,4 |

3,99±0,33 |

|

Д. |

3,54±0,4 |

5,14±0,3 |

3,8±0,23 |

4,45±0,3 |

3,88±0,4 |

4,7±0,4 |

|

|

Вм. |

3,1±0,27 |

4,2±0,5 |

2,56±0,25 |

4,12±0,37 |

3,8±0,3 |

4,4±0,32 |

|

|

Средняя скорость переме-щения ЦД, мм/сек |

Юн. |

6,21±0,8* |

9,54±0,9 |

6,5±0,5* |

7,9±0,4 |

7,15±0,7 |

11,6±0,9 |

|

Д. |

6,19±0,7* |

11,4±1,5 |

6,62±0,6* |

11,7±1,1 |

7,25±0,8 |

10,1±1,2 |

|

|

Вм. |

6,2±0,9* |

10,71±0,7 |

6,6±0,55* |

9,95±1 |

7,2±0,6 |

10,8±0,8 |

|

|

Площадь эллипса, кв.м. |

Юн.

|

52,6±4,2* |

91,3±2,6*£ |

75,3±7,1 |

115,6±4,1£ |

109,1±11,2 |

150,4±21 |

|

Д. |

99,2±6,1 |

207±9 |

121,8±11 |

188,43±12 |

116,8±8,7 |

200,5±13 |

|

|

Вм. |

75,8±19,9* |

149,8±6,7* |

96,8±15,1 |

152,8±29,5 |

112,1±19,8 |

175±23,2 |

|

|

Качество функции равновесия, % |

Юн. |

90,3± 7,9* |

86,6± 4,2* |

88,4±7,1* |

83,1±4,4£ |

79,7±2 |

69,3±2,1 |

|

Д.

|

91,2±3,9* |

81,6±4,1* |

76,5±3,6 |

79,2±3,1 |

69,5±5,1 |

||

|

Вм. |

90,76± 2,9* |

84,83± 2,5* |

88±1,8* |

79,4±3,4 |

81,26±1,8 |

69,4±2,8 |

|

|

Средняя линейная скорость (фронталь), мм/сек |

Юн. |

3,13±0,3 |

4,3±0,5£ |

2,93±0,2* |

3,83±0,3£ |

4,8±0,4 |

6,06±0,4 |

|

Д. |

5,8±0,4 |

6,9±0,7* |

4,54±0,2 |

6,25±0,7 |

5,2±0,3 |

5,7±0,3 |

|

|

Вм. |

4,5±0,72 |

5,5±0,6 |

3,8±0,4 |

5±0,7 |

4,14±0,4 |

5,9±0,36 |

|

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05;

# – достоверность различий со средней группой, p<0,05;

£ – достоверность различий с группой девушек, p<0,05.

Средняя скорость перемещения общего центра тяжести по мере роста мастерства спортсменов увеличивалась с открытыми глазами (p<0,05). При закрытии же глаз в средней группе происходило уменьшение скорости по сравнению с остальными группами (табл. 4).

Если площадь эллипса в тесте Ромберга с открытыми глазами в группе мастеров была минимальной, а в третьей группе максимальной, то при проведении усложненного теста Ромберга с закрытыми глазами показатели двух первых групп не отличались друг от друга (p<0,05). В группе начинающих площадь эллипса была максимальной (табл. 1).

Наименьший средний результат качества функции равновесия имеют начинающие спортсмены. С ростом квалификации данный показатель при выполнении теста Ромберга увеличивался и при открытых глазах и при закрытых (p<0,05, табл. 1).

При разделении показателей стандартного и усложненного тестов Ромберга по половому признаку было отмечено, что у спортсменов мужского пола рассеивание по фронтали в группе мастеров было достоверно меньше, чем у девушек этой же группы (p<0,05, рис. 1).

Площадь эллипса при проведении теста Ромберга с закрытыми глазами также значимо отличалась у юношей и девушек и в первой, и во второй группах (p<0,05, рис. 2).

Также были выявлены достоверные различия показателей средней линейной скорости по фронтали у группы мастеров и средней группы с группой начинающих (p<0,05, табл. 1). Показатели линейной скорости внутри групп, кроме группы начинающих, были выше у девушек (p<0,05, рис. 2).

Качество функции равновесия практически не отличалось у юношей и девушек всех трех групп, за исключением группы среднего уровня. При выполнении усложненного теста Ромберга у девушек этой группы происходило значимое западение этого показателя по сравнению с их партнерами (p<0,05, табл. 1).

Можно предположить, что девушкам труднее поддерживать равновесие своего тела, чем их партнерам, и у них существует большая зависимость статического равновесия от зрительного анализатора. Юноши же больше полагаются на вестибулярный аппарат и проприоцептивную чувствительность.

Все это связанно с различиями в тренировке танцевальной пары: как правило, юноши играют роль опоры для своих партнерш во время сложных поддержек. Девушкам же нужно сохранить равновесие и координацию во время этих поддержек, и у них больше развивается динамическое равновесие.

Таким образом, с повышением квалификации у спортсменов происходит улучшение чувства статического равновесия – увеличивается влияние вестибулярного анализатора, что показывает уменьшения рассеивания показателей разброса с ростом квалификации спортсмена. И улучшение этих показателей происходит за счет увеличения скорости передвижения ОЦТ организма с открытыми глазами и уменьшения с закрытыми.

Эти факты, на наш взгляд, можно интерпретировать как важное доказательство индивидуальных свойств функции равновесия у спортсменов и использования ими индивидуальных способов поддержки равновесия в сложных условиях.

Заключение. Проведенные исследования позволили выявить существенные различия в механизмах координации движений у спортсменов разной квалификации. Спортсмены высокой квалификации в меньшей степени задействуют зрительный анализатор, чем начинающие танцоры. С ростом квалификации у танцоров вырабатывается более высокая статодинамическая и вестибулярная устойчивость. Но в то же время девушкам труднее поддерживать равновесие своего тела, чем их партнерам, и у них существует большая зависимость статического равновесия от зрительного анализатора.

Рецензенты:

Капилевич Леонид Владимирович, д.м.н., заведующий кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ТГУ, г. Томск.

Андреев Владимир Игоревич, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой физического воспитания ТПУ, г. Томск.