Введение. Вибрация является широко распространенным профессиональным фактором, воздействие ее вызывает в организме работающих целый комплекс функциональных расстройств, которые на ранних стадиях развития вибрационной болезни (ВБ) протекают малосимптоматично, что влечет за собой трудности при постановке диагноза [4]. В этой связи, многие исследования направлены на выявление показателей, изменения которых на ранних стадиях будут специфичными для диагностики нарушений, связанных с вибрационным воздействием [5, 6].

В последние десятилетия высокий потенциал в обнаружении ранних биохимических отклонений, связанных с развитием патологического процесса, был отмечен при использовании инфракрасной (ИК) спектроскопии [7]. Данный физико-химический метод фиксирует малейшие спектральные колебания исследуемых биосред организма, связанные с изменением их количественного состава относительно нормы [1]. Благодаря возможности получения объективной картины произошедших в процессе формирования заболевания нарушений обменных процессов, ИК-спектроскопия позволяет повысить степень точности диагностирования различной патологии в ранние сроки: не более 5 % ошибочных диагнозов, чувствительность и точность метода превышают 90 % [7].

ИК-спектроскопия находит широкое применение в различных отраслях медицины в качестве метода, позволяющего диагностировать развитие болезни на ранних ее этапах, однако в профпатологии она до сих не использовалась.

Целью настоящего исследования явилось установление особенностей ИК-спектров сыворотки крови больных ВБ и изучение возможностей использования данного метода для диагностики ВБ на доклинической фазе ее развития.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в трех группах лиц: в первую группу (1) вошли больные ВБ, находящиеся на стационарном лечении (n=77, средний возраст 56,0±1,7 лет); в группу сравнения (2) – лица, проходившие на базе профпатологического центра периодические медицинские осмотры, подвергавшиеся воздействию вибрации, но без каких-либо начальных проявлений ВБ (n=23, возраст 43,9±3,1 лет); в группу контроля (3) включены практически здоровые лица, не подвергавшиеся воздействию производственной вибрации (n=20, возраст 41,4±5,3 лет). Лица первых двух групп имели контакт с ручными виброинструментами (рихтовщики, шлифовальщики, обрубщики), стаж работы для группы 1 составил 21,6±3,6 лет, для группы 2–12,1±3,3 лет.

Диагностика ВБ у лиц, включенных в 1-ую группу, проводилась в условиях стационарного обследования с применением стандартного комплекса клинико-лабораторных методов [2].

Для исследования методом ИК-спектроскопии венозную кровь во всех обследованных группах отбирали утром натощак, шприц оставляли на сутки в темноте при температуре 18–20 °С до полного оседания форменных элементов. Верхний слой отделяли, высушивали естественным путем, помещали в бюксы и хранили в темноте при комнатной температуре не более двух месяцев.

Полученную таким образом сыворотку крови исследовали согласно утвержденной Министерством Здравоохранения РФ в 2001 г. методике [3] на спектрофотометре «Carl Zeiss Jena SPECORD IR-75» (Германия) с фотометрической погрешностью 0,2. Для этого пробу суспензировали в вазелиновом масле и проводили анализ в диапазоне волновых чисел 1170–1025 см–1. Спектр записывался в координатах «интенсивность поглощения излучения – волновое число».

Полученные ИК-спектры обрабатывались с помощью программы «Spectrum@Digitization», предназначенной для оцифровки графических спектров. Данные спектрограмм сыворотки крови рассчитывались по базисной линии путем оценки высот пиков поглощения электромагнитного излучения при максимумах в 1165, 1070, 1050, 1040, 1025 см−1. С целью исключения зависимости от концентрации биоматериала в образце [4] за ИК-спектроскопические параметры принимали не абсолютные значения высот пиков поглощения, а их отношения:

![]() ,

,

где ![]() y – высота пика поглощения электромагнитного излучения при максимуме в «y» см–1.

y – высота пика поглощения электромагнитного излучения при максимуме в «y» см–1.

Рассчитанные ИК-спектроскопические параметры использовали в качестве осей при создании «лепестковых» диаграмм в приложении «Microsoft Office Excel 2007». На основании построенных диаграмм, характеризующих особенности поглощения электромагнитного излучения сыворотки крови каждого обследуемого, были сформированы двумерные профили («ИК-образы»). Также расчетным путем были получены усредненные ИК- образы, характеризующие выделенные группы в целом.

Результаты были обработаны с помощью пакетов прикладных программ «Биостатиситика» и «Microsoft Office Excel 2007» с использованием методов вариационной статистики. Для определения статистической достоверности различий величин использовали критерий Стьюдента. Выборки считались достоверно различными при p ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные ИК-спектроскопические параметры по трем группам, представленные в табл. 1, свидетельствуют об определенных различиях по сравнению с контрольной группой, как у лиц с ВБ, так и без ее проявлений. Таким образом, уже на доклинической стадии мы видим изменения параметров ИК-спектров.

Таблица 1

ИК-спектроскопические параметры сыворотки крови обследуемых лиц

|

Параметры |

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа 3 |

|

Х1 |

1,22±0,17 |

1,16±0,10 |

0,58±0,04 |

|

Х2 |

1,33±0,12 |

1,18±0,05 |

1,23±0,05 |

|

Х3 |

0,75±0,08 |

0,95±0,09 |

0,87±0,04 |

|

Х4 |

0,92±0,08 |

0,94±0,07 |

0,48±0,03 |

|

Х5 |

0,80±0,06 |

1,17±0,25 |

0,50±0,04 |

Примечание: здесь и далее подчеркнуты значения, статистически значимо отличающиеся от показателей группы 3; жирным шрифтом – от показателей группы 2.

Анализ построенных на основе полученных спектральных данных индивидуальны двумерных профилей в группе профбольных позволил выделить три подгруппы (1а, 1б и 1в), каждая из которых характеризовалась определенным уровнем поглощения ИК-излучения (табл. 2).

Таблица 2

ИК-спектроскопические параметры сыворотки крови у лиц с вибрационной болезнью

|

|

Группа 1 |

||

|

а |

б |

в |

|

|

Х1 |

0,72 1±0,03 |

0,65 3 ±0,07 |

1,52±0,12 |

|

Х2 |

1,12 1,2 ±0,04 |

1,63 ±0,09 |

1,45±0,08 |

|

Х3 |

0,82 1,2 ±0,03 |

0,58±0,04 |

0,68±0,03 |

|

Х4 |

0,61 1,2±0,02 |

0,45 3 ±0,04 |

1,09±0,04 |

|

Х5 |

0,58 1,2±0,01 |

0,37 3 ±0,05 |

0,91±0,03 |

Примечание: 1 – различия статистически значимы между 1а и 1в; 2 – между 1а и 1б; 3 – между 1б и 1 в

Каждая выделенная подгруппа больных ВБ также имела статистически значимые отклонения ИК-спектроскопических параметров относительно здоровых лиц. При этом они отличалась между собой практически по всем спектральным характеристикам сыворотки крови (р≤0,05).

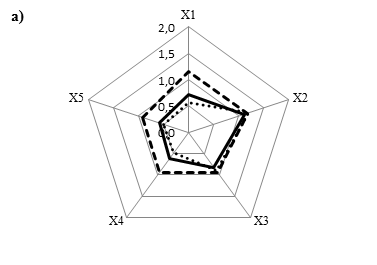

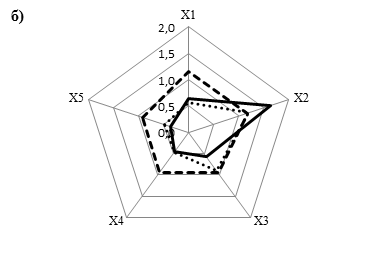

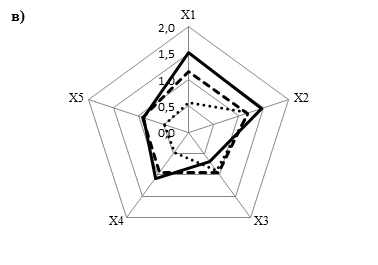

Построенные на основе полученных спектральных данных двумерные профили в этих подгруппах представлены на рис. 1, который наглядно демонстрирует степень отклонения произошедших в организме нарушений обменных процессов под действием вибрации. Из рис. 1 видно, что каждая выделенная подгруппа характеризуется определенным ИК-образом: подгруппа 1а – рис. 1а), 1б – рис. 1б) и 1в – рис. 1в).

Рис. 1. «ИК-образы» исследуемых групп

а) подгруппа 1а, б) подгруппа 1б, в) подгруппа 1в –––1 группа, - - - 2 группа, ···· 3 группа

Бóльшая часть обследованных имела ИК-образ, представленный на рис.1 в (72 %), т.е. ИК-спектр основной доли лиц с вибрационной патологией наиболее явно отличается по своим характеристикам от такового у группы контроля. Близкими по своему ИК-образу к группе контроля были 19 % больных ВБ (рис. 1а).

Изучение историй болезни показало, что для группы 1в основную часть (65±6,4 %) составили обследованные, работавшие в условиях воздействия локальной вибрации более 20 лет. При этом на момент исследования 81±5,3 % из них, либо продолжали работать в условиях воздействия со стороны данного физического фактора, либо не контактировали с виброинструментом менее 10 лет. Для группы 1а стаж работы в виброопасной профессии у 70±11,8 % лиц не превышал 20 лет, в то время как 55±12,8 % из них более 10 лет не контактировали с вибрацией и на протяжении всего указанного времени проходили периодическую госпитализацию с проведением необходимых реабилитационных процедур.

Наблюдаемые при этом различия ИК-образов групп 1а и 1в, указывает на то, что менее продолжительное воздействие локальной вибрации характеризуется и менее отличающимися от нормы параметрами ИК-спектров. Удлинение периода отсутствия контакта с вибрацией также приближает ИК-образы больных к группе контроля, что, по-видимому, отражает процессы нормализации биохимического фона сыворотки крови (рис. 1а).

Группа 1б занимает промежуточное положение по распределению больных по длительности воздействия на них локальной вибрации, ИК-образ при этом проецируется между погруппами 1а и 1в (рис. 1б).

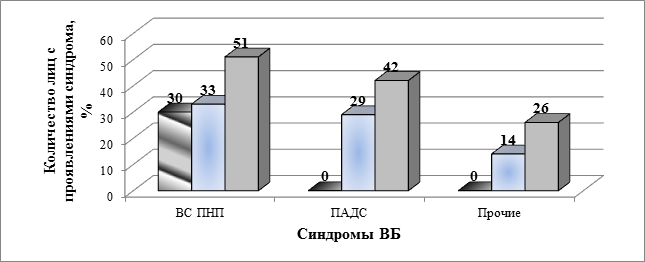

Исследование выраженности вибрационной патологии у больных показало, что отмечается увеличение частоты и степени проявления синдромов ВБ соответственно от подгруппы 1а к 1в (рис. 2). Так, в группе 1а, близкой к контролю, диагноз поставлен на основании выявления только синдрома вегетативно-сенсорной полинейропатии (ВС ПНП), причем в 70 % случаев он был не резко выражен. Периферический ангиодистонический синдром (ПАДС) проявился почти у трети больных группы 1б и у половины группы 1в. Практически все остальные синдромы ВБ (кроме дистрофии костей, выявленной у одного больного группы 1б): акроспазмы, миофиброз, эпикондилез и пневмосклероз, – были выявлены только в группе 1в.

Рис. 2. Распределение больных ВБ по комплексу выявленных у них синдромов ( ![]() – группа 3а,

– группа 3а, ![]() – группа 3б,

– группа 3б, ![]() – группа 3в)

– группа 3в)

Выводы

1. Локальная вибрация вызывает нарушение обменных процессов уже на донозологической стадии, что находит отражение в изменении ИК-спектров сыворотки крови. Этот факт позволяет выделить группу риска формирования указанной патологии на этапе, когда отсутствуют какие-либо ее клинические проявления, что важно для своевременного принятия необходимых профилактических мер.

2. Построение ИК-образов сыворотки крови позволяет визуально оценивать степень произошедших в организме человека биохимических отклонений относительно таковых в норме.

3. Изучение групп больных ВБ показало, что со времененем, при условии полного исключения воздействия на организм рабочего локальной вибрации и неоднакратного проведения курсов лечения в условиях стационара (или санаторно-курортного лечения) вибрационная патология имеет обратимый характер, что подтверждает метод ИК-спектроскопии. Таким образом с помощью построения двумерных ИК-профилей можно контролировать эффективность проводимых реабилитационных процедур.

Рецензенты:

Федотова Ирина Викторовна, доктор медицинских наук, заведующая отделом гигиены, Федеральное бюджетное учреждение науки «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород.

Блинова Татьяна Владимировна, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник клинического отдела, Федеральное бюджетное учреждение науки «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород.