Введение

Проживание человека в зоне высоких широт связано с чрезмерным напряжением адаптационных систем организма и выраженным риском для его здоровья, так как климатические условия являются гипокомфортными и дискомфортными.

Климатогеографические особенности региона: преобладание низкой температуры воздуха, значительные перепады атмосферного давления, резкая сезонная фотопериодичность, неустойчивость электромагнитных полей, особенности химического состава почвы, воды, воздуха, обуславливают повышенную нагрузку на организм человека в целом. Длительный и напряженный процесс приспособления человека к гипокомфортным условиям Крайнего Севера приводит к глубокой перестройке всех регуляторных, физиологических и обменных процессов организма человека. Согласно концепции теории адаптации, здоровье оценивается степенью адаптированности организма к условиям окружающей среды [8]. Такой подход определяет необходимость выявления нарушений адаптационных механизмов, вследствие чего можно установить, как далеко до возможного срыва адаптации.

Многие исследователи отмечают, что в условиях Севера заболевания сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем возникают в более раннем возрасте и протекают тяжелее, чем в средних широтах [1]. Статистические данные последних лет свидетельствуют о возрастании распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной высокой смертности и инвалидизации пожилых, тогда как в условиях Севера, в первую очередь, обращает на себя внимание широкая распространенность сердечно-сосудистой патологии среди людей трудоспособного возраста [5]. Высокая частота встречаемости и значительная устойчивость основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте являются необходимой предпосылкой проведения ранней первичной профилактики [4].

Известно, что в молодом возрасте происходит быстрое увеличение размеров сердца и толщины сердечной мышцы. Однако созревание нервного аппарата сердца в ряде случаев отстает от роста миокарда. В результате могут возникать преходящие нарушения ритма сердца, реже возникают различные блокады. В этом же возрастном периоде возникает несоответствие между возросшей мощностью сердца и отставанием в расширении просвета артериальных сосудов. Как следствие этого, могут возникать подъемы артериального давления. Большинство исследователей отмечают, что у мужчин сердечно-сосудистые нарушения возникают и реализуется в более молодом возрасте, чем у женщин.

Целью исследования являлось изучение прогностических параметров развития кардиоваскулярных нарушений у мужчин молодого возраста, проживающих в ХМАО-Югре.

Методы

Исследование выполнено в Сургутском государственном педагогическом университете на базе научно-исследовательской лаборатории «Здоровый образ жизни и охрана здоровья» в течение 2008-2011 гг. Обследовано 180 человек в возрасте от 16 до 25 лет – выпускники общеобразовательных муниципальных учреждений и студенты высших учебных заведений г.Сургута.

Анализ суточного профиля артериального давления проводили с помощью аппаратов «SchillerBR» (Switzerland). Запись суточного мониторирования артериального давления (СМАД) осуществлялась в автоматическом режиме с интервалом в 15 минут в дневное время суток (с 6 часов до 22 часов) и с интервалом 30 минут в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра) в течение 24 часов.

Морфофункциональные показатели сердца определяли с помощью ультразвукового аппарата экспертного класса «Acuson Sequoja 512» (USA) в М-, В- и допплеровском режимах с использованием ультразвукового датчика с частотой 3,5 мГц по стандартной методике с учетом рекомендаций Американского эхокардиографического общества. Автоматически проводилась оценка: функционального состояния левого и правого желудочков; работа клапанного аппарата сердца; внутрисердечные образования; индекс массы миокарда левого желудочка.

Оценку вариабельности ритма сердца (ВРС) проводили на электрокардиографе Поли-Спектр компании «Нейро-Софт» в соответствии с рекомендациями стандарта «Вариабельность ритма сердца - Стандарт измерения, физиологической интерпретации и клинического исследования» (Task Forceofthe European Societyof Cardiology the North American Society of Pacing Electrophysiology. Heart Rate Variability Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use, 1996).

Систематизация материала и статистические расчеты проводились с помощью программ «Statistica 8.0». При анализе таблиц сопряженности использовали z-критерий. Для оценки межгрупповых различий – критерий Манна-Уитни.

Результаты

В настоящее время в Российской Федерации сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом заболеваемости артериальной гипертензией (АГ), являющейся не только одним из основных факторов риска развития заболеваний системы кровообращения и смертности населения, но и самым распространенным заболеванием [3]. По данным Центра Профилактической Медицины, в России АГ встречается у 41,1 % женщин и 39,2 % мужчин, что составляет 42 млн. человек, а среди сибирской популяции достигла 48% [7]. В структуре причин общей смертности населения России смертность от болезней системы кровообращения составляет 56 %.

Установлено, что наиболее высокие показатели артериального давления (АД) были отмечены в группах молодых мужчин, имеющих северный стаж до 10 лет и от 16 до 20 лет (табл. 1).

Таблица 1

Показатели суточного мониторирования артериального давления у мужчин молодого возраста, проживающих в ХМАО-Югре (М ±m)

|

Показатели |

Группа 1 (≤10лет) |

Группа 2 (11-15 лет) |

Группа 3 (16-20 лет) |

Группа 4 (>20 лет) |

р |

|

n=27 |

n=30 |

n=87 |

n=36 |

||

|

САД24ч,мм рт.ст. |

123,3±1,7 |

118,7±1,5 |

123,3±1,6 |

119,1±1,5 |

р1-2=0,001 р2-3=0,008 р3-4=0,009 |

|

ДАД24ч,мм рт.ст. |

71,4 ± 0,9 |

68,7 ± 1,0 |

73,6 ± 0,7 |

71,2±1,1 |

р2-3=0,0004 р3-4=0,03 |

|

СрАД24ч,мм рт.ст. |

91,2±0,9 |

87,0±1,3 |

92,5±1,1 |

89,4±1,4 |

р2-3=0,0008 р3-4=0,02 |

|

САДдень,мм рт.ст. |

126,1±1,8 |

122,2±1,6 |

126,7±1,6 |

121,8±1,5 |

р2-3=0,02 р3-4=0,004 |

|

ДАДдень,мм рт.ст. |

73,8±1,0 |

71,6±0,9 |

76,1±0,7 |

73,2±1,1 |

р2-3=0,001 р3-4=0,015 |

|

СрАДдень,мм рт.ст. |

94,1 ± 1,0 |

90,0 ± 1,3 |

95,6 ± 1,0 |

91,8 ± 1,5 |

р1-2=0,001 р2-3=0,002 р3-4=0,009 |

|

САДночь,мм рт.ст. |

111,8±2,2 |

105,4±1,3 |

109,7±1,5 |

108,9±1,6 |

р3-4=0,01 |

|

ДАДночь,мм рт.ст. |

63,7±1,2 |

57,9±1,3 |

63,2±0,9 |

69,8±4,2 |

р2-3=0,002 р2-4=0,005 |

|

СрАДночь,мм рт.ст. |

80,9±1,1 |

75,4±1,4 |

79,5±1,2 |

79,7 ± 1,5 |

р1-2=0,003 |

Примечание: р – достоверность различий по критерию Манна-Уитни.

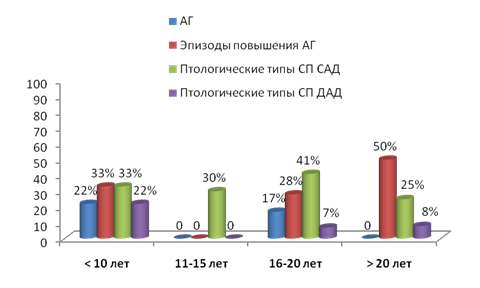

Доказано, что артериальная гипертензия является важнейшим фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инвалидизации и преждевременной смерти [10]. Это обусловлено широкой распространенностью этого заболевания и его тяжелыми последствиями. Выполненный нами анализ результатов СМАД показал, что в группе мужчин с северным стажем более 20 лет чаще, чем в других группах встречались эпизоды повышения АД, наибольшая частота патологических типов суточного профиля систолического артериального давления (САД) отмечены в группе мужчин, чей северный стаж составил от 16 до 20 лет (рис.1).

Рис. 1. Частота встречаемости артериальной гипертензии и патологических типов суточного профиля артериального давления у мужчин молодого возраста, проживающих в Югре (СП – суточный профиль).

Одной из причин возникновения кардиологических нарушений является наличие дисплазий соединительной ткани, наиболее часто встречающимися из которых являются пролапс митрального клапана и ложные хорды желудочков, наряду с этим обнаруживается изменение АД при дисплазии соединительной ткани (ДСТ). У молодых лиц чаще отмечается гипотония, с возрастом – преобладает артериальная гипертензия, по данным суточного мониторирования АД, у лиц имеющих ДСТ скрытую артериальную гипертензию выявляют у 30–36,4 % пациентов[2].

Артериальная гипертензия, признанная важнейшим элементом сердечно-сосудистого континуума, является результатом поражения не только регулируемых структур, но и регуляторных систем, одной из которых является вегетативная нервная система. По данным разных исследований от 30% до 90% больных АГ имеют нарушения вегетативной регуляции, как функционального, так и органического характера. Сердечно-сосудистый континуум представляет собой непрерывную цепь взаимосвязанных изменений в сердечно-сосудистой системе от воздействия факторов риска, через постепенное возникновение и прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний до развития терминального поражения сердца и смертельного исхода.

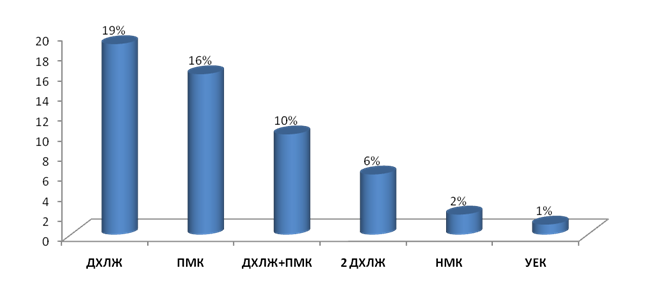

Гемодинамические и функциональные изменения в сердце, часто связаны с изменениями в структурах клапанного и подклапанного аппарата, а также в проводящей системе сердца могут возникать при дисплазии соединительной ткани [9]. Среди обследованных нами мужчин у 54% были выявлены соединительнотканные дисплазии сердца (рис. 2).

Рис. 2. Частота встречаемости различных проявлений соединительно-тканных дисплазий у мужчин молодого возраста, проживающих в ХМАО-Югре.

Установлено, что 19% обследованных мужчин имели дополнительную хорду левого желудочка (ДХЛЖ). В большинстве случаев дополнительная хорда является гемодинамически не значимой, однако ввиду наличия в дополнительных хордах клеток проводящей системы сердца, у этой группы людей возможны нарушения сердечного ритма. Данная патология может сочетаться с другими врожденными или приобретенными пороками сердца. У 6% мужчин были выявлены две дополнительные хорды левого желудочка. Множественные хорды, которые особенно часто вызывают систолический шум, ведут к нарушениям внутрисердечной гемодинамики и диастолической функции сердца, способствуют возникновению сердечных аритмий.

Потаповой М.В. (2009) установлено, что пролапс митрального клапана (ПМК) представляет собой широкий спектр отклонений с разнообразными клиническими, эхокардиографическими и патологическими особенностями. Частота встречаемости пролапса митрального клапана (ПМК) во взрослой популяции составляет 5-38%. У взрослых пациентов синдром ПМК чаще встречается у женщин (66-75%), причем пик приходится на 35-40 лет [6]. Наше исследование позволило установить наличие изолированного ПМК у 16% обследованных мужчин и 10% имели сочетание дополнительной хорды левого желудочка и пролапса митрального клапана, 2% - недостаточность митрального клапана и 1% - удлиненный евстахиевый клапан.

Известно, что ритм сердца – универсальная реакция организма на любое воздействие со стороны внешней и внутренней среды. Он содержит в себе информацию о функциональном состоянии всех звеньев регулирования жизнедеятельности человека, как в норме, так и при различных патологиях. Изменение вегетативного гомеостаза типично для лиц, имеющих различные СТДС, в том числе ПМК. Отмечается нарушение внутрисердечной и общей гемодинамики, проявления вегетативно-сосудистой дистонии, внешних и висцеральных стигм соединительнотканной дисплазии. Большинство исследователей указывают на преобладание адренергических влияний, связывая данный тип расстройств как с повышением чувствительности адренорецепторов, так и с увеличением их общего количества в то же время имеются работы, демонстрирующие у больных ПМК преобладание активности парасимпатической нервной системы.

Результаты нашего исследования подтверждают, что у мужчин, имеющих СТДС, все показатели ВРС были ниже, чем в контрольной группе. Установлены достоверно меньшие значения SDNN, RMSSD, Pnn50 у мужчин, имеющих СТДС (табл.2).

Таблица 2

Показатели временного и спектрального анализа у молодых мужчин, проживающих в ХМАО-Югре,(M±SD)

|

Показатели |

Контроль, n = 64 |

СТДС, n = 74 |

|

Временной анализ |

||

|

TP, мс2 |

4140,8 ±346,90 |

3759,4 ±324,71 |

|

SDNN, мс |

66,5±3,26 |

57,3±2,68* |

|

RMSSD, мс |

63,2±5,02 |

47,9±3,05** |

|

Pnn50, % |

30,1±2,49 |

22,7±2,27* |

|

Спектральный анализ |

||

|

TP, мс2 |

4140,8 ±346,90 |

3759,4 ±324,71 |

|

VLF, мс2 |

1570,1 ±121,86 |

1499,7 ±141,21 |

|

LF, мс2 |

1568,5 ±170,12 |

1220,6 ±107,28 |

|

HF, мс2 |

1717,7 ±173,62 |

1233,0 ±137,06* |

|

LF/HF |

1,1±0,07 |

1,6±0,19* |

Примечание: СТДС – соединительнотканные дисплазии сердца; * p ≤ 0,05 - достоверность различий между мужчинами с СТДС и контрольной группы.

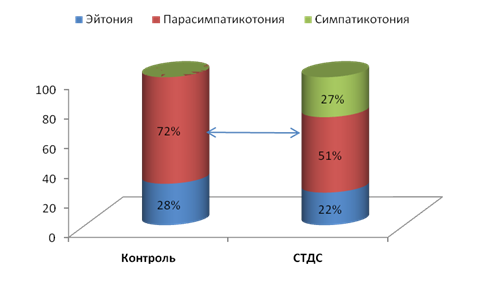

Анализ частоты встречаемости разных типов вегетативного тонуса позволил установить, что среди мужчин, имеющих СТДС, частота встречаемости парасимпатикотонии составила 51%, эйтонии – 22% симпатикотонии составила 27%, тогда как в контрольной группе парасимпатикотония встречалась в 72% случаев, эйтония в 28%, а симпатикотония не встречалась совсем (рис.3 ).

z = 2.344, p = 0.019

Рис.3. Частота встречаемости различных вариантов вегетативного тонуса у мужчин с СТДС и в контрольной группе

Полученные результаты указывают на сдвиг баланса вегетативной нервной системы в сторону симпатикотонии у мужчин, имеющих СТДС, свидетельствуя о состоянии повышенного напряжения регуляторных механизмов. Многие авторы, отмечают, что снижение мощности ВРС тесно связано с возникновением опасных нарушений, а также с тяжестью течения многих заболеваний, поскольку ВРС самым непосредственным образом отражает механизм и объем точной регуляции сердечного ритма, нарушение которой может быть предвестником серьезных осложнений в организме.

Резюмируя полученные данные исследований, можно говорить о том, что увеличение продолжительности проживания в климатических условиях высоких широт ведет к увеличению частоты эпизодических случаев повышения артериального давления, наибольшая частота патологических вариантов которого выявлена в группе мужчин, чей северный стаж составил от 16 до 20 лет. Данные исследований свидетельствуют о широкой распространенности различных вариантов соединительно-тканных дисплазий, которые могут являться причиной нарушения регуляции сердечного ритма, усилением влияния симпатической нервной системы на регуляторные процессы и, следовательно, могут являться наиболее ранним прогностическим признаком неблагополучия обследуемых лиц.

Рецензенты:

Добрынина Ирина Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии СурГУ, г.Сургут.

Литовченко Ольга Геннадьевна, доктор биологических наук, проректор по научной работе СурГУ, г.Сургут.