Введение. Для оценки геодинамической активности территорий в общем комплексе геологических работ большое значение имеют аэрокосмогеологические исследования (АКГИ). В Пермском крае они проводятся более 50 лет. Изучена практически вся территория края (160,6 тыс. км2) исследованиями различных масштабов – от регионального уровня (масштаб 1:500 000 и мельче) до детального уровня (масштаб 1:25 000 и крупнее).

Методика и результаты исследований

Основным видом работ в комплексе АКГИ является структурное (линеаментное) дешифрирование – выделение на материалах аэрокосмических съемок (МАКС) с помощью геоиндикационных признаков (геоморфологических, ландшафтных, гидрогеологических и др.) элементов структурно-тектонического строения и неотектонических особенностей изучаемой территории. При структурном дешифрировании на снимках выделяются линейные и кольцевые образования.

Для обозначения линейных объектов, выделенных по снимкам закрытых территорий, используется термин «линеамент» – линейные неоднородности земной коры и литосферы разного ранга, протяженности, глубины и возраста заложения [1; 6]. Существует более ста его понятий и определений. В практике пермской школы аэрокосмогеологов он понимается как прямолинейный индикатор тектонических нарушений, проявленный на земной поверхности прямо (разрывами) или опосредованно геологическими и ландшафтными аномалиями.

Главной задачей изучения прямолинейных линеаментов является выяснение их природы. Всесторонний анализ результатов дистанционных исследований и данных, полученных традиционными геолого-геофизическими методами, позволяет предполагать отражение прямолинейными линеаментами трещинно-разрывных деформаций осадочного чехла и взаимосвязь линеаментов с напряжёнными зонами земной коры и зонами повышенной трещиноватости и проницаемости в породах осадочного чехла, известными как геодинамические активные зоны.

Линеаментно-геодинамический анализ представляет собой комплекс геологических, геоморфологических, дистанционных и других методов картирования полей тектонической трещиноватости и геодинамической активности. Анализ заключается в получении исходной модели линеаментного поля путем дешифрирования МАКС, далее – в аппроксимации расчетных данных, ранжировании территории по степени геодинамической активности, построение ее картографических моделей разного уровня детальности [5]. Дешифрирование линеаментов состоит из следующей последовательности: выделение линейных объектов и составление схем линеаментов; обработка схем линеаментов; установление закономерностей в распределении линеаментов.

В последние годы в практике АКГИ Пермского края и других регионов стали широко применяться современные цифровые КС и новые ГИС-технологии их обработки. Основной объем дешифрирования выполнялся на цифровых спектрозональных КС высокого и среднего разрешения, которые характеризуются высокой геологической информативностью, достаточной контрастностью, с отчётливо проработанными деталями фотоизображения и цветных полутонов.

Методика компьютерного космогеологического дешифрирования заключалась в выявлении по характеру фотоизображения различно ориентированных линеаментов, картировании неотектонических блоковых структур и морфоструктур с последующим сопоставлением их с геолого-геофизическими материалами, с применением ГИС-технологий. Технология компьютерного дешифрирования КС и обработки данных реализована на базе программного обеспечения ESRI – ARC GIS и его модулей. Методологически это выполнялось путем системного анализа (дешифрирования) МАКС разного масштаба от мелкого – к крупному.

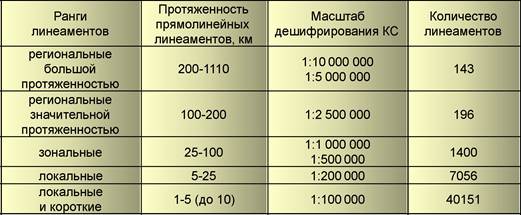

В результате дешифрирования МАКС на территории Пермского Приуралья, выявлена сеть основных прямолинейных линеаментов различных направлений, предположительно отобразивших активизированные в новейшее время узкие субвертикальные линейные зоны трещинно-разрывных структур и зоны тектонической трещиноватости в палеозойском осадочном чехле и фундаменте. Выделено 48 946 линеаментов. По протяжённости они подразделены на 5 таксономических рангов (таблица).

Таблица 1 – Результаты дешифрирования линеаментов на территории Пермского края

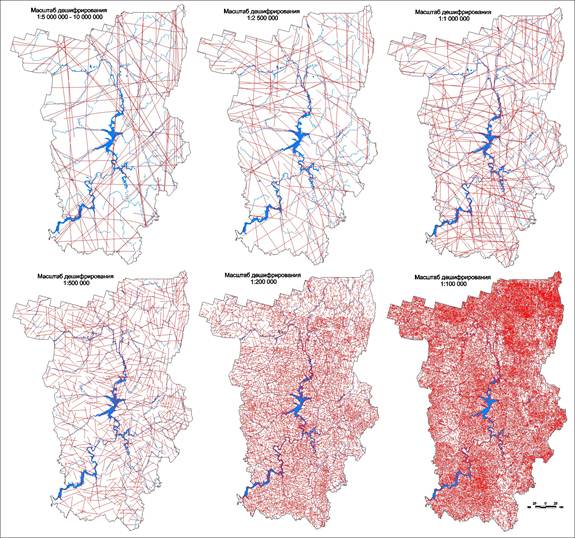

Установлены региональные прямолинейные линеаменты восьми систем, при этом наиболее четко на КС выражена серия северо-западных и северо-восточных линеаментов а также субмеридиональные (рис. 1).

Рис. 1. Схемы линеаментных полей Пермского Урала и Приуралья.

В целом отмечается регматическая сеть, состоящая из двух систем глобальных и региональных линеаментов, уходящих далеко за пределы рассматриваемой территории. Диагональная система имеет преимущественное направление 330º и 60º; ортогональная система – 10º и 285º. Необходимо отметить, что подавляющее большинство глубинных разломов, выделенных геолого-геофизическими методами, проявляются на космических снимках линеаментами, пространственно совпадая с их осевыми линиями, или трассируясь параллельно им в непосредственной близости. Четко выражена система из пяти основных субмеридиональных разломов Пермского Приуралья и Урала, включая Главный Уральский разлом.

Обсуждение результатов

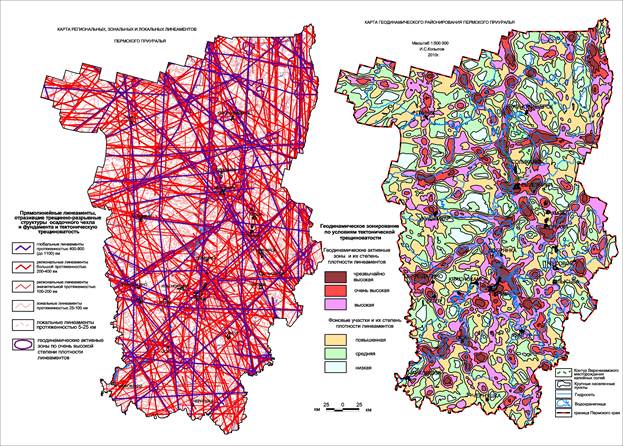

Региональные линеаменты, как правило, контролируют элементы тектонического строения территории, в том числе и общую ориентацию локальных структур. Так, в северо-восточном районе Пермского Приуралья отчетливо отражается контролирующая роль меридиональных линеаментов для зоны передовых складок Урала (рис. 2).

Рис. 2. Линеаментно-геодинамический анализ Пермского Урала и Приуралья.

Четко выражен серией региональных линеаментов север-северо-западного простирания контакт палеозойских и вендских образований, по которому проводится граница между крупнейшими уральскими структурами. В пределах западных районов Пермского Приуралья отчетливо выделяются крупные геоструктуры, особенно меридионального, северо-западного и северо-восточного простирания. Зональные линеаменты контролируют большинство средних структур. При проведении крупномасштабного дешифрирования особое внимание уделялось картированию коротких линеаментов – мегатрещин, изучение количественного распределения которых имеет наиболее важное значение для поисков локальных положительных структур и месторождений полезных ископаемых, которые они могут контролировать (нефть и газ, коренные источники алмазов, водообильные зоны и др.). Наибольшая густота мегатрещиноватости наблюдается в пределах локальных положительных структур, в местах максимального перегиба слоев – на периклиналях, узких сводах, на участках различных структурных осложнений, обусловленных неотектоническими движениями. Разрывы, возникшие в новейшее время, или молодые подвижки, возникшие по древним разрывам, почти всегда так или иначе отражаются в строении рельефа [5]. Наиболее тектонически ослабленными являются геодинамические зоны и участки на границах неотектонических блоковых структур, где наблюдается наибольшее сгущение и пересечение линеаментов и мегатрещин, отмечается наибольшая расчлененность рельефа и в целом повышенная геодинамическая активность.

Оценка геодинамической (неотектонической) активности территории была проведена по нескольким морфонеотектоническим показателям. Основной расчетный показатель – плотность линеаментов и мегатрещиноватости (по протяженности на единицу площади) ранжирован на 6 градаций с учетом баллов статистического распределения по интенсивности [2; 3]. Отмечается резкая неоднородность в ее распределении, обусловленная блоковой тектоникой и дифференцированными неотектоническими движениями. Многочисленные, но небольшие по площади аномалии с повышенной и высокой степенью интенсивности характерны для участков границ неотектонических блоковых структур.

Общий фон составляют значения с очень низкой (1 балл), низкой (2 балл), повышенной (3 балл) степенью плотности линеаментов. Они занимают около 80% рассматриваемой территории. Территории с высокими (4 балл) и очень высокими (5 балл) значениями плотности линеаментов занимают около 15% рассматриваемой территории. Первые из них, как правило, имеют линейную форму с размерами в длину от 20-30 до 100-200 и более километров, в ширину 8-12 км. В их пределах локализуются зоны с высокими значениями плотности линеаментов. Выделяется более 100 активных линейных геодинамических зон. Аномалиями являются локальные участки с чрезвычайно высокими (6 балл) значениями плотности линеаментов. Они занимают примерно 5% рассматриваемой территории.

Всего на территории Пермского края по результатам регионально-зональных АКГИ установлено 60 крупных геодинамических активных зон с площадями преимущественно 100-200 км2 (крупнейшие: Верхневишерская – 1530 км2, Березниковская – 1156 км2, Язьвинская – 1040 км2, Северопермская – 1025 км2). Пространственно они располагаются: 24 – в платформенной части, 18 – в Предуральском краевом прогибе, 10 – в Западноуральской зоне складок, 8 – на Центральноуральском поднятии. Практически все они находятся на границах тектонических структур или границах неотектонических блоков (рис. 2). Данная карта является региональной моделью геодинамической обстановки – отражает региональные и зональные закономерности геодинамических условий крупной территории, каковой является Пермский край. Она может служить реальной основой для стратегического планирования экономики районов края, проектирования крупных инженерных объектов, сооружений, развития населенных пунктов и др.

Крупные геодинамические аномальные зоны имеют сложное мозаичное строение, и по материалам детальных аэрокосмогеологических исследований они «разбиваются» на многочисленные участки разной интенсивности [4].

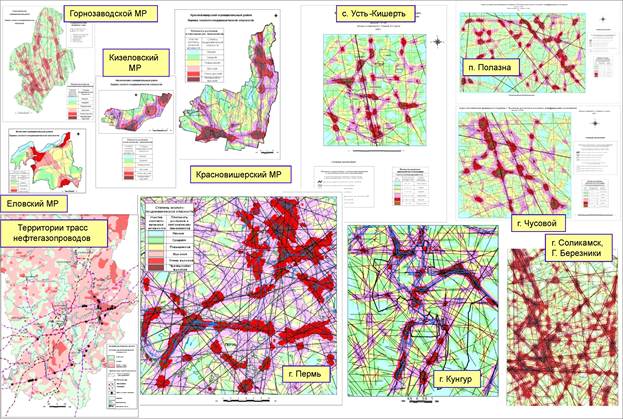

Детальный линеаментно-геодинамический анализ проводился во многих районах Пермского края в различных направлениях (рис. 3).

Рис. 3. Геодинамическая оценка различных районов и городов Пермского края.

Основные исследования проводились: при выявлении зон повышенной трещиноватости в пределах нефтепоисковых площадей (масштаб 1:1 50 000 – 1:1 200 000); при прогнозировании коренных источников алмазов (масштаб 1:1 25 000 – 1:50 000); при составлении карты геодинамических активных зон Верхнекамского месторождения калийных солей для изучения водозащитной толщи (масштаб 1:100 000) и на проектируемых добычных участках (масштаб 1:25 000); при картировании зон повышенной трещиноватости при изучении геоструктурных факторов карстоопасности (Уфимское плато – масштаб 1:100 000; Кизеловско-Гремячинский карстовый район – масштаб 1:50 000; районы г. Кунгура, г. Чусового, п. Полазны, с. Усть-Кишерть – масштаб 1:25 000); при выделении потенциально опасных аварийных участков магистральных нефте- и газопроводов (масштаб 1:100 000); при оценке геодинамической опасности территорий муниципальных районов в схемах территориального планирования и разработке генпланов городов (масштаб 1:50 000 – 1:100 000).

Заключение. Выполненный линеаментно-геодинамический анализ на основе результатов проведенных дистанционных исследований имеет важное теоретическое и прикладное значение в инженерной, экологической и поисковой геологии. Особое значение полученные результаты имеют для оценки геологической безопасности городов и горно-промышленных районов с подработанными участками, районов магистральных газопроводов, которыми охвачена большая территория, районов карстовой опасности, где геодинамическая активность наиболее опасна.

Рецензенты:

Наумова О.Б., д.г.-м.н., проф., зав. кафедрой поисков и разведки полезных ископаемых Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь.

Ибламинов Р.Г., д.г.-м.н., зав. кафедрой минералогии и петрографии Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь.