При изучении сложно организованных социально-педагогических явлений, одним из которых является развитие конкурентоспособности будущих специалистов по информационным технологиям в процессе профессиональной подготовки, возникает необходимость использования системного подхода, так как только в этом случае метод исследования будет адекватен его предмету. Инструментом системного подхода является системный анализ, под которым понимают совокупность методологических методов, приемов и средств, используемых для изучения сложно организованных объектов и их представления в виде моделей. Под моделью понимают такую мысленно представленную или материально реализованную систему, которая, отражая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об объекте [5, с. 19].

Для всестороннего изучения реального объекта требуется множество моделей, а конкретная модель обладает лишь необходимой степенью подобия реальному объекту в соответствии с целью моделирования и отражает точку зрения конкретного исследователя, которая соотносится с ракурсом рассмотрения объекта и целями исследования. Таким образом, говоря о модели развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов, мы не претендуем на целостное решение проблемы исследования, а представляем один из возможных вариантов ее решения.

В научно-педагогической литературе любые процессы рассматриваются как целостные педагогические системы. Следовательно, и моделируемый нами процесс развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов есть педагогическая система. Исходя из этого, в дальнейшем мы будем рассматривать понятия «система» и «процесс» как синонимы.

Для изучения социальных систем, к числу которых относятся и педагогические, используются содержательные модели описательного, объяснительного, логико-семантического, структурно-функционального, причинно-следственного типа. В нашем исследовании представлена структурно-функциональная модель.

Процесс развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов мы рассматриваем как подсистему, встроенную в контекст профессиональной подготовки в вузе. При этом объект моделирования – это профессиональная подготовка студентов университета, предмет – развитие конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов в процессе профессиональной подготовки. Поскольку цель моделирования определяется предметом, то ее формулировка звучит следующим образом – выделить, теоретически обосновать и экспериментально проверить компоненты и взаимосвязи процесса развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов в процессе профессиональной подготовки в вузе.

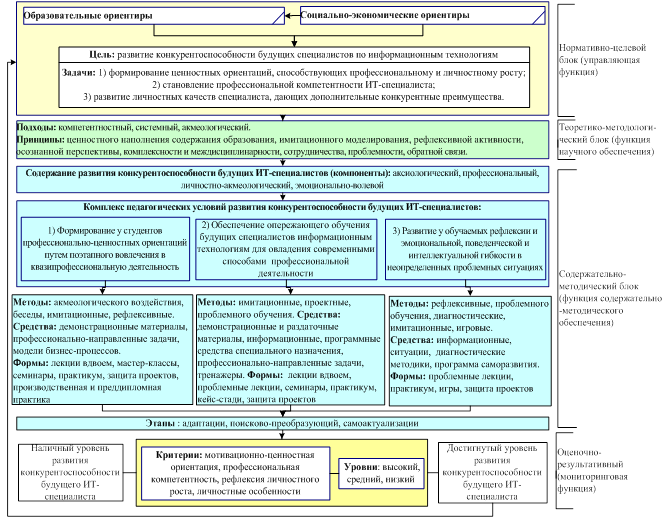

Опираясь на исследования В.А. Бухвалова [1], Т.Е. Климовой [2] и Ю.Ф. Тимофеевой [4], разработку модели развития конкурентоспособности ИТ-специалистов мы осуществляли на основе принципов полноты частей, поэтапного развития и динамизации системы. Первый принцип определяет морфологический, структурный, функциональный анализ системы, второй – генетический анализ системы, третий – выявить и обосновать педагогические принципы и условия эффективного функционирования системы. Согласно принципу полноты частей системы, при разработке модели любого процесса необходимо выделить такой набор компонентов, который обладал бы самодостаточностью и работоспособностью, т.е. модель должна состоять из модулей, которые отражают конкретные существенные стороны содержания исследуемого педагогического процесса. В соответствии с данным принципом нами были выделены четыре основных взаимосвязанных и взаимообусловленных блока структурно-функциональной модели развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов: нормативно-целевой, теоретико-методологический, содержательно-методический и оценочно-результативный. Выделение данных блоков связано с нашим пониманием того, что моделирование развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов в процессе профессиональной подготовки в вузе должно включать в себя следующую последовательность работ: определить общую структуру, сформулировав цель и задачи рассматриваемого процесса в вузе; разработать структуру и содержательное наполнение теоретико-методологического блока, выявив и обосновав принципы и подходы к организации процесса математического образования будущих учителей в условиях вуза; разработать структуру и содержание содержательно-методического блока, определив содержание и этапы рассматриваемого процесса, а также комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективное функционирование модели и методику их реализации; разработать структуру и содержание оценочно-результативного блока, включая критерии и уровни развития конкурентоспособности у будущих ИТ-специалистов, а также диагностические методики для их определения.

Обозначенные процессы находятся в строгой иерархической взаимосвязи: результат выполнения одного используется в качестве исходных данных для другого, а иногда и выступает условием его эффективной реализации. Результат выполнения данных задач можно представить в виде структурно-функциональной модели развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов в вузе. Остановимся на характеристике выделенных блоков модели подробнее.

Нормативно-целевой блок. Выделяя нормативно-целевой блок в разрабатываемой модели, мы следовали важнейшему принципу системного анализа, который заключается в том, что построение модели любой системы начинается с выявления и формулирования ее цели. В качестве цели разрабатываемой нами модели мы рассматриваем развитие конкурентоспособности будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки в вузе. По нашему мнению, поставленная цель должна конкретизироваться посредством учета социально-экономических и образовательных ориентиров рассматриваемого процесса. К социально-экономическим ориентирам мы относим современное положение и перспективы развития социальной, производственной, экономической сфер, темпы развития технологий, информатизации, развитие ИТ-индустрии, конкуренцию в ИТ-отрасли и на рынке труда. Проблемы и перспективы развития указанных областей находят свое отражение в документах государственных органов различных уровней (федерального, регионального, местного) и производства (стратегии развития предприятий региона, отраслей). В этом отношении особое внимание сегодня уделяется разработке профессиональных стандартов в области ИТ. Развитие социально-экономической сферы находит свое отражение и в образовании в ФГОС ВПО. Кроме того, нельзя не учитывать международные документы, такие как «Computing Curricula 2005. Association for Computing Machinery and Computer Society of IEEE», документы по Болонскому процессу и др.

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 1) формирование ценностных ориентаций, способствующих профессиональному и личностному росту; 2) становление профессиональной компетентности ИТ-специалиста; 3) развитие личностных качеств специалиста, дающих дополнительные конкурентные преимущества.

Определение содержания нормативно-целевого блока является важным моментом в проектировании системы, так как он реализует управляющую функцию по отношению к остальным блокам разрабатываемой структурно-функциональной модели развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов. Кроме этого, нормативно-целевой блок не просто управляет системой, а служит определяющим фактором содержательной разработки ее компонентов (блоков), определения связей развития и порождения, четкого понимания терминальной точки разрабатываемого нами процесса – результата, к которому мы стремимся.

Теоретико-методологический блок содержательно представлен теоретико-методологическими подходами к организации процесса развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов и принципами рассматриваемого процесса.

В качестве основных подходов к развитию конкурентоспособности будущего ИТ-специалиста в ходе проведенного исследования определены: компетентностный, системный и акмеологический (интегрирующий аксиологический, проблемный, контекстный и рефлексивный подходы), которые находятся не просто в тесной взаимосвязи, они обнаруживают между собой единство, определяя совокупность принципов организации рассматриваемого процесса, а именно: ценностного наполнения образования, рефлексивной активности, осознанной перспективы, комплексности и междисциплинарности, сотрудничества, имитационного моделирования, проблемности, обратной связи. Выбранные подходы и принципы выступают в качестве требований к содержанию процесса развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов в процессе профессиональной подготовки в вузе. Это находит отражение, с одной стороны, в педагогических условиях, с другой – в методике их реализации. Подобное влияние обусловлено тем, что составляющие этого блока являются научным обеспечением рассматриваемого процесса.

Cодержательно-организационный блок модели позволяет наглядно представить содержательно-процессуальную сторону рассматриваемого процесса.

Данный блок структурно представлен содержательным элементом (компоненты конкурентоспособности ИТ-специалиста: аксиологический, профессиональный, личностно-акмеологический, эмоционально-волевой [3]), этапами процесса развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов, а также комплексом педагогических условий эффективного функционирования модели и методикой их реализации.

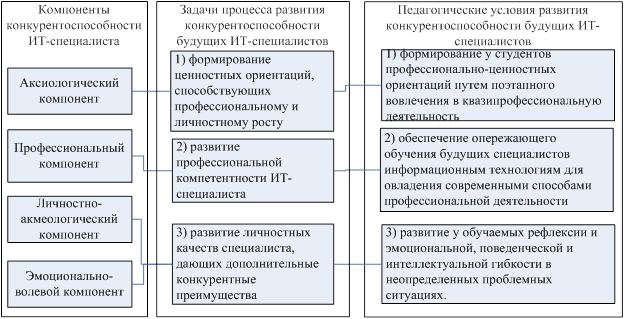

Практическая реализация принципов и содержания процесса развития конкурентоспособности осуществляется на основе определенных педагогических условий, выделение которых осуществлялось исходя из поставленных задач и определенной нами структуры конкурентоспособности ИТ-специалиста (рис. 1).

Рис. 1. Педагогические условия развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов в процессе профессиональной подготовки в вузе.

Из предложенных трех условий первое и второе выступают как необходимые, поскольку без них рассматриваемый процесс вообще не дает ожидаемого результата. Третье условие – достаточное, т.к. оно повышает эффективность рассматриваемого процесса. Реализация выделенных условий осуществляется в комплексе на всех этапах развития конкурентоспособности будущего ИТ-специалиста в процессе профессиональной подготовки в вузе. В соответствии с принципом поэтапного развития системы и учетом конкретной и перспективной цели разрабатываемой нами структурно-функциональной модели развитие конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов в процессе профессиональной подготовки в вузе мы представляем в трех этапах: адаптивном, поисково-преобразующем, самоактуализации. Каждый из этапов состоит из трех стадий: мотивационно-ценностной (характеризуется преобладающим воздействием на аксиологический и эмоционально-волевой компоненты), деятельностной (характеризуется преобладающим воздействием на личностно-акмеологический и профессиональный компоненты), оценочной (характеризуется преобладающим воздействием на эмоционально-волевой, личностно-акмеологический и профессиональный компоненты). Таким образом, движение от стадии к стадии осуществляется последовательным включением каждого из выделенных нами компонентов конкурентоспособного ИТ-специалиста. Этапы развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов отличаются своими задачами, ведущими типами деятельности, методами, организационными формами, что подробно раскрыто в [3].

Оценочно-результативный блок. Выделение данного блока связано с тем, что результат рассматриваемого процесса (достигнутый уровень развития конкурентоспособности будущего ИТ-специалиста) и эффективность самого процесса должны быть оценены и соотнесены с поставленными целью и задачами, что обусловило выделение оценочно-результативного блока, выполняющего мониторинговую функцию. Он включает уровни, а также критерии и показатели развития конкурентоспособности будущего специалиста по информационным технологиям. С учетом выделенных компонентов конкурентоспособности ИТ-специалиста (аксиологический, профессиональный, личностно-акмеологический, эмоционально-волевой) были определены следующие четыре критерия: 1) мотивационно-ценностные ориентации (потребность в саморазвитии, мотивация достижения успеха и избегания неудач, независимость ценностей и поведения); 2) профессиональная компетентность (специальные профессиональные компетенции, общая развитость ключевых компетенций); 3) рефлексия личностного роста (самооценка личностного роста, самооценка личной конкурентоспособности), 4) личностные особенности (психологический тип, волевой потенциал, социальная креативность, адаптивность и стрессоустойчивость, «эмоциональный интеллект»). Процесс развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов носит уровневый характер и рассматривается как переход от одного уровня к другому, более сложному и качественно отличному. При этом низкий уровень – это уровень, для которого характерно проявление сформированности у студентов отдельных компонентов конкурентоспособности ИТ-специалиста или их отдельных элементов. Его актуализация возможна в ограниченном наборе типовых ситуаций будущей профессиональной деятельности. Средний уровень характеризуется активным развитием у студентов компонентов конкурентоспособности ИТ-специалиста, возможностью его актуализации в продуктивной будущей профессиональной деятельности. Высокий уровень характеризуется не только интенсивностью развития у будущих ИТ-специалистов всех компонентов конкурентоспособности, но и самоопределением и накоплением «критической массы» для их перехода на уровень саморазвития и самоактуализации в различных видах будущей профессиональной деятельности.

Схема построенной модели развития конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурно-функциональная модель развития конкурентоспособности будущих специалистов по информационным технологиям.

Публикация выполнена при финансовой поддержке РГНФ проекта № 10-06-01184а «Разработка инновационных механизмов повышения конкурентоспособности выпускников ИТ-специальностей вуза в условиях монопромышленного города».

Рецензенты:

Овчинникова Ираида Григорьевна, доктор педагогических наук, проректор по учебной работе и менеджменту качества, профессор кафедры информатики ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», г. Магнитогорск.

Беликов Владимир Александрович, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», г. Магнитогорск.