Введение. Особое место в системе подготовки квалифицированных специалистов в области юриспруденции занимают юридические клиники высших учебных заведений, призванные помочь будущим юристам осуществить первые шаги в профессиональную карьеру юриста. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации утвердило отдельный нормативный акт, регулирующий порядок их создания и деятельность [1]. Научное обсуждение данного вопроса позволяет утверждать о востребованности юридических клиник в системе подготовки юридических кадров. Образование, полученное в условиях юридической клиники, прививает важные профессиональные качества для будущего юриста, такие как умение анализировать нормативные акты и судебную практику, выстраивать диалог с гражданами, обратившимися за юридической помощью, формировать профессиональную позицию по делу с аргументацией. Таким образом происходит становление будущего профессионала в области права, формирование гражданской позиции будущего юриста. Одной из существующих проблем является сложность установления профессионального диалога между будущими юристами и гражданами, которые обратились за помощью в юридическую клинику. Практика показывает, что к работе в юридической клинике допускаются студенты старших курсов, прошедшие половину срока обучения, у них выявляются сложности в общении с гражданами, это проявляется в неумении начать диалог, задавать уточняющие вопросы по ходу проведения юридической консультации, непосредственно оказывать юридическую консультацию и завершать ее. Для преодоления данных сложностей деятельность юридической клиники патронируется преподавателями, контролирующими процесс оказания юридической помощи гражданам. С учетом того, что юридическую помощь оказывают студенты, преподаватели выполняют фактически роль наставников, и это способствует повышению качества профессиональной подготовки обучающихся. Особую ценность приобретает тот факт, что у студентов появляется возможность установить профессиональный диалог с преподавателями вне практических и лекционных занятий.

Главное предназначение юридических клиник вузов – освоение практических навыков будущими юристами и предоставление юридической помощи некоторым категориям граждан на безвозмездной основе. Юридические клиники высших учебных заведений являются уникальной образовательной площадкой, где аккумулируются теория с практикой. В этом образовательном процессе принимают участие студенты и их преподаватели, причем это происходит вне учебного процесса: лекционных и практических занятий. В юридические клиники обращаются граждане с низким уровнем материального достатка, имеющие ограничения по здоровью и обладающие специальным социальным статусом, например ветеран труда или ветеран боевых действий. Еще одной важной особенностью, имеющей значение для профессиональной подготовки будущих юристов в юридических клиниках, является то, что обучающиеся рассматривают настоящие жизненные ситуации граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью, а не абстрактные примеры из учебников. Это говорит о высоком практическом потенциале юридических клиник и возможностях для будущих юристов получать реальный практический опыт, участвуя в их работе.

Целью исследования является анализ функционирования юридических клиник высших учебных заведений как среды профессиональной подготовки и их влияния на формирование гражданской позиции будущих юристов.

Материалы и методы исследования. Методология работы основывается на изучении и структурировании данных отечественных источников. В научный обзор были включены: научные статьи, содержащие результаты исследований, концептуальные подходы, методики и технологии, посвященные теоретическим и практическим аспектам формирования гражданской позиции будущих юристов в юридических клиниках вузов, материалы диссертационных исследований, а также нормативные акты. Для анализа литературы применялся метод тематического анализа материалов, опубликованных в рецензируемых журналах преимущественно в период с 2020 по 2025 год. Были проанализированы базы Российского индекса научного цитирования, научной электронной библиотеки открытого доступа «КиберЛенинка», всего было исследовано 25 источников.

На основе анализа данных был проведен синтез информации, позволивший выявить общие тенденции, противоречия и пробелы в исследуемой области. Результаты представлены в виде обобщенных выводов и предложений, направленных на совершенствование процесса формирования гражданской позиции будущих юристов в юридических клиниках вузов.

Результаты исследования и их обсуждение. Вопросы профессиональной подготовки студентов в юридических клиниках были исследованы рядом ученых. Э.И. Атагимова подчеркивает, что юридические клиники являются элементами системы совершенствования российского законодательства в области права, что особенно актуально в связи с существующими коллизиями и пробелами нынешнего законодательства [2, с. 14]. Е.С.Шукаева, А.А. Воронов полагают, что решение проблем улучшения качества подготовки обучающихся юристов и реализации потребности государства в высококвалифицированных специалистах осуществимо путем применения инновационных подходов к организации практической подготовки обучающихся на базе юридических клиник образовательных организаций ФСИН России [3, с. 53]. Л.Х. Гайтовой определены теоретические, методологические основы, практическая модель обучения студентов в юридической клинике в традициях наставничества [4]. Е.Н. Доброхотова проанализировала историю становления и перспективы практического обучения юристов на примере юридической клиники Санкт-Петербургского государственного университета [5]. О.И. Голышева предполагает, что поскольку юридическая клиника вуза может реализовывать целый спектр задач, необходимо учитывать специфику отдельных направлений ее деятельности. Как правило, основным направлением деятельности юридической клиники является оказание юридических услуг [6, с. 356].

Представляется возможным утверждать, что юридические клиники являются одним из важных звеньев в получении практического опыта студентами – будущими юристами, так как фактически в высшем учебном заведении отсутствуют другие подразделения, где можно было бы получить практический опыт, не имея диплома о завершении обучения в высшем учебном заведении. Данной точки зрения придерживается ряд ученых. А.Р. Айдагулова полагает, что через практическую деятельность в юридической клинике корректируется система ценностных установок, осуществляется повышение уровня правосознания и правовой культуры обучающихся, формирование нравственных качеств, профессиональной направленности, повышение ответственности и профессиональной самостоятельности [7, с.9]. А.Е. Лодкин, Д.В. Углицких, С.А. Петракова считают, что успешность развития профессиональных компетентностей у студентов-юристов наблюдается в юридической клинике, куда они приходят на практику [8, с. 4]. По мнению О.В. Исаенковой, клиническое образование становится необходимым условием формирования профессиональных компетенций у будущего специалиста в области юриспруденции [9, с. 39].

Юридическая клиника влияет на формирование гражданской позиции будущего юриста. Так, А.А. Ситников полагает, что гражданская позиция будущего юриста состоит из следующих структурных составляющих: информационно-знаниевый, мотивационно-ценностный, рефлексивно-поведенческий и деятельностно-практический компоненты [10, с.6]. Р.Р. Ахтямов утверждает, что с целью интенсификации процесса обучения в ходе организации всех видов практик в юридических вузах, а также решения задачи формирования профессионального мировоззрения будущих юристов нужно учитывать следующие специфические педагогические условия. Необходимо сформировать у будущих юристов мотивацию на приобретение практических навыков [11, с. 29]. А.В. Кудряшёв констатирует, что деятельность юридической клиники университета позволяет охватить большое количество молодежи дополнительным образованием и научной деятельностью; способствует повышению её образовательного уровня, противодействует правовому нигилизму, а обучающиеся получают колоссальный практический опыт [12, с. 41]. А.Е. Лодкин, Д.В.Углицких отмечают, что при приобретении практического опыта в ходе прохождения производственной практики обучающиеся могут проанализировать свои способности по применению полученных в институте теоретических знаний, собрать необходимый практический материал по темам выпускных квалификационных работ, в особенности это касается прохождения практики в юридической клинике [13, с. 22]. Т.В. Казанина подчеркивает, что деятельность юридических клиник вузов - это одно из направлений добровольческой (волонтерской) и социально значимой деятельности, направленной на формирование комплекса ряда компетенций, включая умения профессионального общения, что важно для становления социально ответственного юриста [14, с. 20]. Также отмечается, что один из вариантов работы в Юридической клинике «Pro bono» заключается в отработке на протяжении 12 занятий практических навыков, необходимых при интервьюировании доверителя, при анализе дела и выработке позиции по делу и при итоговом консультировании доверителя [15, с. 131]. В перспективе целесообразно предложить возможность прохождения учебной и производственной практики для студентов на базе юридических клиник. Для этого необходимо законодательно закрепить организационные начала их деятельности, а именно наличие отдельного помещения для проведения юридических консультаций, с выходом в Интернет и доступом к справочно-правовым системам.

Результатами исследования является вывод о том, что прохождение будущими юристами практики различного вида в юридических клиниках положительно скажется на их профессиональной подготовке и повышении качества юридического образования. Одной из отличительных особенностей оказания правовой помощи в юридических клиниках вузов является то, что помощь оказывают студенты под контролем преподавателей, что свидетельствует о высоких требованиях к качеству профессиональной подготовки будущих юристов со стороны государства. Юридические клиники, помимо образовательной функции, решают социальную проблему, такую как повышение доступности квалифицированной юридической помощи для граждан. В силу не высокого уровня доходов, различного социального статуса и образования некоторые граждане лишены возможности получить квалифицированную правовую поддержку, а юридические клиники позволяют сделать юридическую помощь доступнее. За обращение в юридическую клинику не нужно вносить плату, так как деятельность предоставляется на безвозмездных началах.

Преимуществом обучения в условиях юридической клиники является то, что обучение строится на настоящих жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются граждане. Например, вопросы, возникающие в сфере пользования услугами жилищно-коммунального хозяйства, защиты прав потребителей, получения социальной помощи от государства, то есть практические вопросы, являющиеся актуальными для широкого круга граждан. Возможность использовать в ходе учебного процесса реальные жизненные ситуации позволяет организовать учебный процесс на качественно высоком уровне, чтобы обучающимся было интересно попробовать себя в роли профессионального специалиста в области права, а преподаватель получает возможность выйти за рамки традиционных форм занятий и повысить свой профессиональный уровень.

Перспективным представляется новый формат взаимодействия юридических клиник с профильными организациями - потенциальными работодателями, при котором будет заключаться соглашение о сотрудничестве между сторонами с целью дальнейшего трудоустройства выпускников без опыта работы. Механизм данного сотрудничества может быть выражен в формате выплаты стипендий обучающимся за их активную работу в юридической клинике, при условии того, что после завершения обучения выпускник будет обязан поступить на работу в данную организацию, осуществлявшую выплату стипендии. Такое взаимодействие повысит мотивацию студентов к практической подготовке в юридических клиниках, а потенциальные работодатели получат возможность привлечь на работу квалифицированных молодых специалистов, обладающих практическим опытом, полученным в юридической клинике высшего учебного заведения.

Выделяя достоинства юридических клиник для будущих юристов, необходимо отметить существующие недостатки. К таким можно отнести недостаточную мотивацию для преподавателей принимать участие в деятельности юридической клиники. В настоящее время государственным органам необходимо пересмотреть политику в отношении юридических клиник высших учебных заведений с целью совершенствования профессиональной подготовки квалифицированных специалистов. Сейчас деятельность юридических клиник регулируется нормативными актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации, что говорит о двойственности и недостаточной эффективности в работе юридических клиник. Необходимо отметить, что на практике деятельность конкретной юридической клиники определяется локальными нормативными актами образовательной организации высшего образования. Если образовательная организация будет не заинтересована в развитии клинического юридического обучения, то это будет негативно сказываться на профессиональной подготовке будущих юристов.

Одним из недостатков также можно отметить недостаточную материально-техническую базу образовательной организации, которая бы позволила разместить помещение юридической клиники в специальной аудитории, пригодной для оказания бесплатной юридической помощи. В такой аудитории должны быть компьютеры с оргтехникой и доступом к справочно-правовым системам, а также доступ в сеть Интернет в случае проведения дистанционных юридических консультаций. Юридическая клиника должна размещаться на первом этаже, чтобы обеспечить возможность доступа для маломобильных граждан. Кроме того, органам публичной власти следует уделять больше внимания информированию о возможности получить правовую поддержку в юридических клиниках высших учебных заведений.

По мнению С.Е. Сычева, юридическая деятельность осуществляется во благо общества, в ее основе лежит не только знание норм права и эффективное применение законов, но и целеустремленность в разрешении конкретных жизненных ситуаций, кроме того, от юриста требуется умение общаться с людьми, налаживать межличностное взаимодействие, иметь высокие морально-нравственные установки, твердую гражданскую позицию [16, с. 438]. Интересную точку зрения о формировании гражданской позиции студентов высказали В.Ю.Флягина, К.В. Грибенщиков, отметив, что в процессе участия в добровольческой деятельности студенты приобретают большое количество знаний, умений, навыков (организации деятельности, мотивации и мобилизации человеческих ресурсов) и опыта (формирования эффективного образа жизни, совместной деятельности с другими людьми в рамках стрессовой ситуации и т. д.), на основание которого и формируется гражданская позиция [17, с. 165]. А.А. Манцов, А.А. Ермаков считают, что внутренняя потребность человека в соблюдении этических и правовых норм, а также создание системы общественных связей способны запустить процессы самоконтроля, самоанализа и самосовершенствования личности студента. Только таким образом возможно воспитать личность с активной гражданской позицией, высокими духовными и нравственными качествами, желающую трудиться на благо общества, обладающую способностью к командной работе, уважающую права и свободы окружающих людей [18, с. 297]. На государственном уровне декларируется формирование активной гражданской позиции в отношении важности исторического просвещения и сохранения исторической памяти [19]. Государство обязывает педагогических работников формировать у обучающихся гражданскую позицию [20].

Большинство авторов подчеркивает важность получения практических навыков для будущих юристов в юридических клиниках и формирования их гражданской позиции на основе реальных жизненных ситуаций. Так, С.А. Алешукина считает, что юридическая клиника как практико-ориентированная форма обучения относительно далека от научной деятельности, и все участники процесса оказания бесплатной юридической помощи ориентированы в другую плоскость: студенты приходят в клинику для формирования необходимых профессиональных компетенций, в первую очередь прикладных, которые в будущем помогут работать в сфере юриспруденции, а граждане обращаются за решением сиюминутной проблемы в области права и не заинтересованы в изучении причин, побудивших обратиться в юридическую клинику, научно-теоретическом анализе причин возникновения проблемы и несовершенства законодательства и др. [21]. О.П. Глущенко считает, что высшее образование должно быть направлено на воспитание студентов, знающих свои права и обязанности, интересующихся происходящими в мире событиями, способных самостоятельно принимать ответственные решения, формируя тем самым у молодежи гражданскую позицию [22]. А.Ю. Губанова утверждает, что юридическая клиника представляет собой одну из самых эффективных форм практического обучения праву студентов юридических вузов. Стажировка в клинике позволяет будущим юристам применять полученные теоретические знания на практике, восполнять пробелы в теоретическом обучении, развивать практические навыки и умения, необходимые для работы в юридической сфере. Это способствует более глубокому пониманию правовых норм и принципов, а также формированию профессиональных компетенций, необходимых для работы юриста [23]. Ю.В. Дубовая отмечает, что юридическая клиника выступает как площадка и тренажер для закрепления и развития коммуникационных, аналитических навыков и работы с интернет-инструментами, так как консультирование осуществляется как в очном, так и в дистанционном режиме с применением телекоммуникационных инструментов [24]. Т.Н. Карпенко отмечает, что благодаря доверию к юридическим клиникам со стороны лиц, нуждающихся в юридической помощи, данный институт продолжает существовать, успешно развивается и приносит пользу личности, обществу и государству [25].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гражданская позиция будущего юриста – это ценностно-образовательный комплекс, формируемый через практическую подготовку в юридических клиниках. Поэтому развитие и совершенствование практической подготовки будущих юристов должно являться первоочередной задачей в системе высшего образования. Большая работа в этом направлении проводится Министерством юстиции Российской Федерации, так создан и действует реестр юридических клиник Российской Федерации, размещенный в открытом доступе в сети Интернет, на регулярной основе организован сбор статистической информации о работе юридических клиник, включая информацию о количестве случаев, по которым оказана помощь, это позволяет утверждать о заинтересованности со стороны государства в юридических клиниках как правозащитном институте и инновационной образовательной площадке для подготовки квалифицированных кадров.

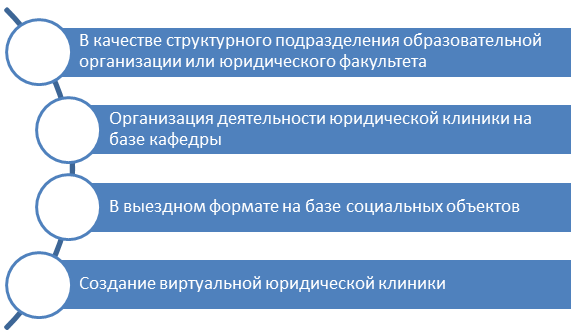

В продолжение научной дискуссии по теме формирования гражданской позиции будущих юристов и роли юридической клиники в их профессиональной подготовке возникает необходимость создания профессиональных моделей организации деятельности юридических клиник высших учебных заведений (рис.).

Профессиональные модели организации деятельности юридических клиник высших учебных заведений

Примечание: составлено автором по результатам данного исследования.

К первой модели относится организация деятельности юридической клиники в качестве структурного подразделения образовательной организации или юридического факультета. К преимуществам данной модели можно отнести организационную самостоятельность в осуществлении полномочий, наличие штата сотрудников, возможность являться базой для прохождения практики студентами. К недостаткам относятся высокие финансовые затраты на обеспечение деятельности юридической клиники.

Ко второй модели относится организация деятельности юридической клиники на базе кафедры. К преимуществам модели относятся низкие финансовые издержки, связанные с организацией ее деятельности, отсутствие необходимости в поиске помещения для проведения юридических консультаций. К недостаткам относится снижение качества предоставления юридической помощи, так как одновременно будет осуществляться работа кафедры и юридической клиники, также будет нарушаться возможность конфиденциального общения между гражданином и студентами-консультантами.

Третья модель предполагает организацию деятельности юридической клиники в выездном формате на базе социальных объектов. Например, в библиотеках, многофункциональных центрах, центрах занятости населения, учреждениях социальной защиты. Дополнительно это позволяет устанавливать социальные связи с партнерами университета и решать государственную задачу по устранению социального неравенства в обществе, обеспечивая доступность юридической помощи для граждан и оказание юридических услуг в одном месте. Однако имеются и недостатки, которые проявляются в необходимости регулярного выезда обучающихся и преподавателей в социальные объекты с целью проведения юридической консультации, что негативно будет сказываться на образовательном процессе и отрыве обучающихся от него.

Четвертая модель характеризуется созданием виртуальной юридической клиники, с возможностью осуществления юридических консультаций без очного посещения гражданами образовательной организации. К достоинствам данной модели относится возможность получать юридическую помощь дистанционно, там, где удобно гражданину, например дома, это особенно актуально для инвалидов. Также к достоинствам можно отнести снижение времени, необходимого для проведения юридической консультации. Имеются и недостатки, главным образом, они объясняются неравномерным уровнем компьютерной грамотности у населения и доступностью граждан к техническим средствам связи и сети Интернет. Как показывает практика, данные проблемные вопросы могут касаться и студентов-консультантов, которые не в полной мере могут владеть достаточным уровнем пользования компьютером, компьютерными программами и составлением текстов в деловом стиле.

Одной из существующих проблем является сложность установления профессионального диалога между будущими юристами и гражданами, обратившимися за помощью в юридическую клинику. Практика показывает, что к работе в юридической клинике допускаются студенты старших курсов, прошедшие половину срока обучения, и у них выявляются сложности в общении с гражданами, это проявляется в неумении начать диалог, задавать уточняющие вопросы по ходу проведения юридической консультации, непосредственно оказывать юридическую консультацию и завершать ее. Для преодоления данных сложностей деятельность юридической клиники патронируется преподавателями, которые контролируют процесс оказания юридической помощи гражданам. С учетом того, что юридическую помощь оказывают студенты, преподаватели выполняют фактически роль наставников, и это способствует повышению качества профессиональной подготовки обучающихся. Особую ценность приобретает тот факт, что у студентов появляется возможность установить профессиональный диалог с преподавателями не на практических и лекционных занятиях, а в юридической клинике за обсуждением реальной житейской проблемы.

Заключение. Таким образом, юридическая клиника является средой формирования гражданской позиции будущих юристов и элементом профессиональной подготовки квалифицированных специалистов в области юриспруденции. На основе настоящих жизненных ситуаций обучающиеся под наставничеством преподавателей оказывают бесплатную юридическую помощь. В процессе участия в деятельности юридической клиники у обучающихся вырабатываются первые профессиональные навыки, которые будут оказывать влияние на трудоустройство после завершения обучения в высшем учебном заведении.