Введение

Когнитивные функции, в частности речь и память, представляют собой сложные процессы, которые являются неотъемлемой частью высшей психической деятельности человека. Речь, как форма коммуникации, не только отражает уровень когнитивного развития индивида, но и служит важным инструментом для хранения и передачи информации, что делает ее тесно связанной с памятью [1]. Недостаточно сформированные психические функции у детей старшего дошкольного возраста становятся уязвимыми в условиях новых требований, возникающих в процессе перехода к школьному обучению. Поэтому важно исследовать энергетическое состояние и активацию отделов головного мозга (ГМ) при реализации когнитивных функций у старших дошкольников с целью профилактики дезадаптационных проявлений, а также для разработки рациональных методов коррекции при нарушениях когнитивного развития. Несмотря на значимость данной темы, на сегодняшний день существует ограниченное количество исследований, посвященных оценке уровня энергетического метаболизма и адаптационных возможностей ГМ детей старшего дошкольного возраста [2, 3]. Более того, отсутствуют исследования, которые бы анализировали уровни функционирования конкретных областей мозговых структур у детей с нарушениями компонентов когнитивных функций, в частности речи.

Цель исследования – выявить особенности нейроэнергометаболизма и уровней активации структур головного мозга старших дошкольников в процессе речевой и мнестической деятельности.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста (средний возраст 6,6 лет) с нормальным слухом, не имеющие органических нарушений ЦНС и речевого аппарата, без дефицита коммуникаций, правши. Обследовано 72 ребенка. Одна группа состояла из 50 детей, имеющих задержку речевого развития (ЗРР). Дети с нормой развития составили группу сравнения. Перед проведением обследования детей было получено информированное согласие от родителей или законных представителей, что соответствует установленным этическим нормам и правилам проведения подобных исследований. Исследование проводилось с использованием программно-аппаратного комплекса «Нейроэнергокартограф НЭК-5». Данный комплекс позволяет регистрировать уровни постоянных потенциалов (УПП). УПП – электрофизиологический показатель, отражающий соотношение между кислотно-щелочным состоянием крови мозговых и периферических капилляров, позволяющий оценивать энергетические затраты как ГМ суммарно, так и отдельных его областей [4, 5]. Во время исследования ребенок в спокойном состоянии сидя занимался непродуктивной деятельностью. После регистрации базового уровня (далее – фон) нейроэнергообмена (НЭО) были проведены функциональные пробы быстрой словесности и памяти для оценки энергетических резервов головного мозга, его адаптационных возможностей к воздействию эмоционального стресса, а также с целью выявления активности областей мозга, участвующих в речевых и мнестических процессах [6, 7]. Большинство исследуемых детей имело речевые нарушения, поэтому для проведения словесной пробы использовали субтест «Называние предметов и действий» из пособия Л.С. Цветковой [8], для проверки памяти использовали методики с картинками А.Р. Лурия «10 слов», А.А. Берншейна «Запомни и найди» и В.А. Немова «Запомни рисунки» [8–10]. Регистрацию УПП проводили во время проведения пробы.

Для определения интенсивности восходящих активирующих влияний ретикулярной формации и таламуса определялся уровень активации (УА) через медленные электрические процессы [11]. Исследованы особенности УА фронтального отдела коры ГМ у детей с нормой развития и задержкой речевого развития (ЗРР) в проекции поля F9 по Бродману, поскольку лобная кора этой зоны принимает активное участие в организации когнитивной деятельности. [12]. Для оценки УА использован метод омегаметрии с регистрацией омега-потенциала (ОП) с помощью комплекса «Омега-тестер». В последние годы данный метод используется в различных областях медицины [13, 14].

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ «Microsoft Office Excel 2011» и «Statistica 6.0 Base for Windows». Различия показателей считались статистически значимыми при уровне значимости p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

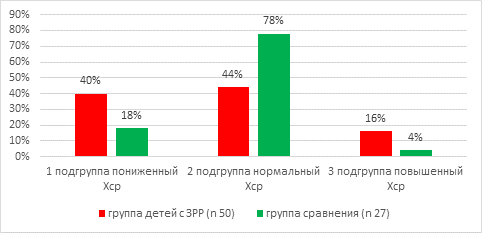

По значениям усредненного уровня энергетического обмена мозга (Хср) дети были распределены на три подгруппы: 1-я подгруппа с пониженным (от -8,3 до 5,3 мВ), 2-я подгруппа с нормальным (от 3,5 до 12,1 мВ) и 3-я подгруппа с повышенным (от 16,0 до 24,6 мВ) Хср [4, 15]. В группе с ЗРР доля детей с измененной интенсивностью Хср составила 56 %, что сопоставимо с долей детей данной группы, имеющих нормальный Хср (рис. 1). Это статистически значимо превышало аналогичный показатель в группе сравнения, где 78 % составили дети с нормальными показателями Хср. В 1-й и 3-й подгруппах статистически значимо преобладала доля детей с ЗРР по сравнению с долей детей группы сравнения.

Рис. 1. Распределение обследованных старших дошкольников в зависимости от уровня усредненного значения НЭМ

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

С целью выявления особенностей НЭМ в областях ГМ, был проведен анализ значений монополярных УПП у детей ЗРР и группы сравнения. При этом дети с ЗРР анализировались по подгруппам отклонений Хср, поскольку полученные результаты продемонстрировали статистическую значимость различий в данной категории (табл. 1).

Таблица 1

Значения УПП у детей с ЗРР и с нормой развития при регистрации фона по монополярным отведениям (мВ) и показателя межполушарных отношений

|

|

Дети с ЗРР |

Дети с нормой развития |

||

|

1-я подгр. |

2-я подгр. |

3-я подгр. |

||

|

Fpz |

-1±3,4* |

6,5±4 |

23,2±2,4* |

5,8±1,5 |

|

Cz |

2,6±1,9* |

14,6±2,4* |

25,9±2,7* |

8±2,4 |

|

Oz |

-1,3±2,4* |

10,3±2,7 |

27,4±1,8* |

9,6±2 |

|

Td |

-1,3±2,7* |

8,9±1,8 |

18,5±2,2* |

5,2±2,4 |

|

Ts |

-1±2,9* |

9,1±0,5* |

17,9±-3,2* |

4,7±2,7 |

|

Td-Ts |

-0,3±1,8 |

-0,2±1,2 |

0,6±1,1 |

0,5±0,9 |

Примечание. Fz – лобное отведение, Cz – центральное, Oz – затылочное, Td – правое височное, Ts – левое височное отведение, Td–Ts – показатель межполушарных отношений. Статистическая значимость различий по критерию Стьюдента *p < 0,05.

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

У детей с ЗРР 1-й подгр. отмечалось статистически значимое снижение биопотенциалов во всех областях головного мозга. Наибольшее снижение УПП относительно группы сравнения зафиксировано по затылочному отведению и составило в среднем 11 мВ (p ≤ 0,05). Во 2-й подгр. – статистически значимое повышение энергопотенциалов в центральной и левой височной областях (6,6 и 4,4 мВ). У детей 3-й подгр. – статистически значимое повышение УПП по всем областям мозга с преобладанием в затылочной области до 29 мВ. При оценке межполушарной асимметрии фона (Td–Ts) статистически значимых различий нет [4, 11].

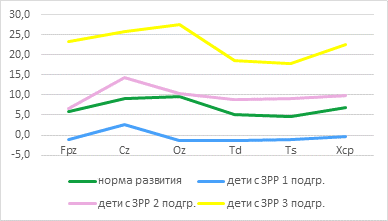

Критерием нормального распределения показателей энергетического метаболизма ГМ является «куполообразная» конфигурация [3, 4, 13], при которой максимальные значения регистрируются в центральных отведениях и постепенно снижаются к периферии (рис. 2).

Рис. 2. Фоновое распределение УПП по поверхности головы у старших дошкольников.

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

У старших дошкольников с нормотипичным развитием зафиксировано смещение «купола» к затылочной области (рис. 2). Вероятно, это связано с процессами развития письменной речи, характерного для старшего дошкольного возраста [6, 8, 16]. У детей с ЗРР 1 подгруппы наблюдалось сглаживание «купола» в результате снижения функциональной активности срединных структур ГМ и депрессии периферических отделов ГМ. Это может свидетельствовать о нарушении процессов регуляции активации и торможения корковых центров подкорковыми структурами [3, 6, 17]. У детей с ЗРР 3-й подгруппы отмечалось статистически значимое повышение УПП в затылочной области и снижение НЭМ в височных областях. Такое дисгармоничное перераспределение энергетических затрат указывает на функциональные нарушения второго структурно-функционального блока мозга [6, 18, 19].

Известно, что в регуляции нейроэнергометаболизма значительную роль играют процессы активации коры ГМ [3, 20], влияющие на адаптационные процессы. В результате проведенной омегаметрии выявлены значимые различия в активационных влияниях на фронтальную кору подкорковыми структурами между группами детей с нормой развития и ЗРР (табл. 2).

Таблица 2

Распределение обследованных старших дошкольников в зависимости

от уровня активации коры головного мозга (УП)

|

I уровень симметричной активности (от 0 до 20 мВ) |

II уровень симметричной активности (от 21 до 40 мВ) |

III уровень симметричной активности (от 41 до 60 мВ) |

IV уровень (асимметричные значения ОП) |

|

|

Группа ЗРР |

16 % |

22 % |

10 % |

54 % |

|

Группа сравнения |

13 % |

81 % |

6 % |

– |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

У большинства детей группы сравнения наблюдался оптимальный уровень активации мозга (2-я группа), характеризующийся оптимальной адаптацией к когнитивным нагрузкам и отсутствием продуктивного напряжения. Группа дошкольников с ЗРР отличалась неоднородностью в механизмах активации фронтальной коры ГМ. Наблюдались как низкие (I), так и высокие (III) уровни активации. Известно, что пониженный уровень активации приводит к снижению процессов восприятия переработки информации, повышенный – к формированию внутреннего напряжения. Преобладающее число составили дети с асимметричными активациями (IV уровень). Данный уровень характеризуется вариабельностью присутствия эмоционального и психического напряжения во время обучения. Полученные данные указывают на неадекватность активационных процессов в коре ГМ у старших дошкольников с ЗРР.

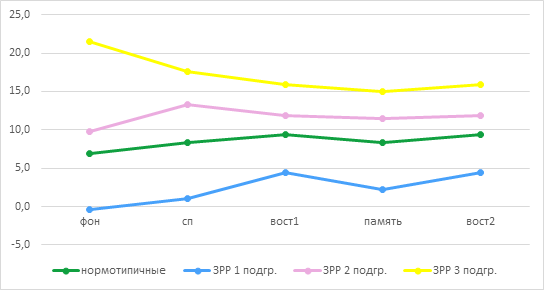

Результаты обследования резервных и адаптационных возможностей структур ГМ детей старшего дошкольного возраста представлены на рис. 3.

Рис. 3. Изменение нейроэнергообмена при когнитивных нагрузках у обследованных детей: фон – фоновые показатели нейроэнергообмена, сп – словесная проба, вост1 – восстановление после пробы, память – мнестическая проба, вост2 – запись восстановления через 2,5 мин.

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

При когнитивной нагрузке у детей с ЗРР 2-й подгруппы и группы сравнения энергозатраты мозга менялись несущественно (на 2 мВ), что указывает на достаточность энергоресурсов и нормальную адаптивную реакцию НС на эмоциональный стресс. У детей 1-й подгруппы наблюдалась экспрессия УПП (на 4,8 мВ). Такая реакция на превышение адаптационных возможнестей мозга характерна для начальной стадии стресса [4]. В то же время отмечена депрессия УПП во время функциональных проб, что указывает на нарушение адаптационных возможностей по типу «нагрузочного энергодефицита» [21]. У детей с ЗРР 3-й подгруппы УПП во время исследования постепенно снижался (до 70 %). Такая динамика характерна для энергетического истощения и приводит к снижению адаптационных возможностей мозга.

При анализе значений локальных УПП и активации отдельных областей мозга во время пробы быстрой словесности и мнестической пробы (табл. 3) у детей группы сравнения повышение НЭО отмечалось преимущественно в затылочной области. Это объяснялось тем, что в процессе выполнения заданий использовались визуальные стимулы в виде изображений. Также отмечалось повышение энергозатрат в лобной (на 2,9 мВ) и правой височной (на 1,7 мв) областях.

Таблица 3

Отклонения показателей УПП от фона в процессе когнитивной деятельности

|

Речь |

Память |

|||||||

|

Дети с ЗРР 1-я подгр. |

Дети с ЗРР 2-я подгр. |

Дети с ЗРР 3-я подгр. |

Группа сравнения |

Дети с ЗРР 1-я подгр. |

Дети с ЗРР 2-я подгр. |

Дети с ЗРР 3-я подгр. |

Группа сравнения |

|

|

Fpz |

2,0 |

3,6* |

0,8* |

2,8 |

3,4 |

4,4* |

-2,2* |

2,9 |

|

Cz |

1,3 |

1,5 |

-0,9 |

1,2 |

1,5 |

0,9 |

-4,2* |

0,8 |

|

Oz |

2,7 |

3,1 |

-4,0* |

2,9 |

4,8* |

2,9 |

-6,5* |

3,5 |

|

Td |

1,7 |

1,6 |

-4,1* |

1,7 |

3,9* |

-0,7* |

-5,8* |

1,6 |

|

Ts |

1,7* |

1,9* |

-5,5* |

0,4 |

2,1* |

-0,1 |

-8,0* |

0,0 |

Примечание. Указаны средние значения без отклонений в мВ. Статистическая значимость различий по критерию Стьюдента *p < 0,05.

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

При сравнении изменения УПП группы детей с ЗРР с группой нормотипичных детей выявлены статистически значимые различия. В 1-й подгруппе детей с ЗРР зафиксировано статистически значимое увеличение УПП в левой височной области мозга во время выполнения речевой пробы. При выполнении мнестической пробы статистически значимое повышение УЭО в затылочной области, которое также затрагивало правую и левую височные области. Во 2-й подгруппе детей с ЗРР во время словесной пробы наблюдалось увеличение энергоактивности в лобной области, а также в левой височной области. В ходе мнестических проб у данной категории детей отмечалось снижение энергетической активности в правой височной области, наряду с увеличением энергообмена в лобной области. В 3-й подгруппе отмечена статистически значимая депрессия УПП с наибольшим снижением НЭМ в левой височной области.

Таким образом, у дошкольников с ЗРР наблюдается нерациональное распределение энергетических ресурсов в процессе выполнения функциональных проб.

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга контролируются подкорковыми структурами, образованными средним мозгом, ретикулярной формацией и лимбической системой [1, 17, 21]. Адекватный уровень активации коры, способствующий правильному развитию психических функций и высоким адаптивным возможностям ЦНС к концу дошкольного возраста ребенка, зафиксирован был у 22 % детей с ЗРР [3, 20]. Низкий уровень активации коры ГМ у детей с ЗРР, на фоне депрессии нейроэнергометаболизма способствовал снижению когнитивных функций. Нарушение адаптации к функциональным нагрузкам по типу «нагрузочного энергодефицита» приводит к быстрой утомляемости в процессе обучения. При гиперактивационном влиянии и повышенном уровне НЭМ фона когнитивная нагрузка приводит к быстрому истощению резервных возможностей ЦНС (табл. 2). Это подтверждает данные о том, что в ответ на требования, превышающие функциональные возможности, нейроны активируют защитные механизмы, такие как охранительное торможение. Такое состояние, определяемое как «энергодефицитное», является прогностически менее благоприятным при проведении коррекционных мероприятий [21, 22].

У преобладающего числа детей с ЗРР отмечен ассиметричный уровень активации коры (54 %), что может быть компенсаторным механизмом для преодоления имеющихся нарушений ЦНС [17, 19]. Нерациональное использование резервных возможностей мозга при таком активационном влиянии может привести к истощению и снижению некоторых психических функций, то есть к обкрадыванию одних отделов мозга за счет других. Выявленные отклонения УПП в центральных отделах мозга у детей с ЗРР с пониженным НЭМ подтверждают наличие нарушений в функциональном состоянии срединных структур головного мозга. У дошкольников с ЗРР с повышенным НЭМ установлено статистически значимое повышение УПП в затылочной и снижение УПП в височных областях, что указывает на дисфункции областей мозга, отвечающих за сенсорное восприятие, обработку и хранение поступающей информации. Полученные данные подтверждают положение о различных психофизиологических механизмах нарушений когнитивного развития у детей с ЗРР, обусловленных дефектами модулирующих систем мозга [15].

Заключение

Установлено, что у детей с задержками речевого развития имеются нарушения нормальной активации коры головного мозга с преобладанием ассиметричных модулирующих влияний подкорковыми структурами, приводящие к повышенной утомляемости в процессе когнитивной деятельности. Нарушения нейроэнергометаболизма затылочных, лобных и левовисочных отделов головного мозга у детей с ЗРР, вызывающие различные энергодефицитные состояния, могут являться основным патогенетическим звеном когнитивного дизонтогенеза у старших дошкольников с ЗРР. Энергодефицитное состояние, вызванное депрессией нейроэнергообмена у старших дошкольников с ЗРР, имеет более благоприятный прогноз в реабилитации когнитивных нарушений, чем у детей с повышенным нейрометаболизмом. Таким образом, выявленные нарушения нейроэнергометаболизма у детей с задержками речевого развития подчеркивают важность диагностики с целью индивидуализации маршрутов коррекции нарушений когнитивного развития.