Введение

Несмотря на значительные успехи в борьбе с туберкулезом в России, распространенность этого заболевания остается высокой [1–4]. Диагностика туберкулеза органов дыхания может быть сложной, поскольку клинические, рентгенологические признаки значительно вариабельны и схожи с признаками других заболеваний легких. Диагностика нередко затруднена еще тогда, когда туберкулез органов дыхания протекает с поражением бронхов [5]. Наиболее характерные клинические симптомы туберкулеза бронхов, такие как сухой или малопродуктивный кашель, болезненные ощущения в груди, экспираторная одышка являются проявлением локального бронхообструктивного синдрома [6]. По данным некоторых авторов, может наблюдаться сочетание туберкулеза с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) [7–9]. Наличие остаточных посттуберкулезных изменений также может провоцировать развитие ХОБЛ либо усиливать его клинические проявления [10–12].

Цель исследования – описание клинического наблюдения туберкулеза легких и бронха, протекающих под маской пневмонии и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Материалы и методы исследования

Пациент О., женского пола, 1978 года рождения, считает себя больной с марта 2023 г., когда отметила появление кашля и одышки при быстрой ходьбе по ровной поверхности. На протяжении всего 2023 г. сохранялись данные симптомы. Пациентка наблюдалась в поликлинике по месту жительства с диагнозом «хронический бронхит», стадия обострения. Через полгода консультирована пульмонологом и аллергологом. При исследовании функции внешнего дыхания (ФВД) от ноября 2023 г.: ОФВ1/ФЖЕЛ – 0,68 (68 %), ОФВ1 после пробы –60 %. Заключение: Нарушение легочной вентиляции по обструктивному типу, средней степени. Проба с бронхолитиком положительная. Диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) средней степени тяжести. Был рекомендован препарат беклометазон дипропионат/формотерол 100+6 мкг/доза, по 2 дозы 2 раза в сутки, который получала в течение трех месяцев. Затем в связи с отсутствием положительного эффекта от лечения была назначена тройная терапия (беклометазон дипропионат/гликопиррония бромид/формотерол 100+10+6 мкг/доза, по 2 дозы 2 раза в день). На фоне предложенного лечения пациентка существенного улучшения самочувствия также не отметила: сохранялись приступообразный кашель и одышка.

Важно отметить, что пациентка имела отягощенный анамнез: в 1997 г. был выявлен инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого. В 1998 г. выполнена резекция S1S2 правого легкого по поводу сформировавшейся туберкуломы. В 2003 г. пациентка была снята с диспансерного учета по выздоровлению. Флюорографическое обследование органов грудной клетки от 2022 г. – без патологии. Последние 10 лет пациентка не курит, ранее курила в течение 20 лет по 20 сигарет в сутки, индекс курящего человека (ИКЧ) 10. Аллергологический анамнез не отягощен. Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь. С 2019 г. – хронический вирусный гепатит С, вне лабораторной активности. В 2019 г. получала противовирусную терапию гепатита (ПВТ). Хронический панкреатит, стадия ремиссии. Хронический пиелонефрит. Хронический вазомоторный ринит. Хронический левосторонний отит.

24.03.2024 госпитализирована в отделение пульмонологии Красноярской межрайонной клинической больницы (КМКБ) № 20 им. И.С. Берзона с жалобами на повышение температуры тела до 40 ºС, надсадный приступообразный кашель с выделением скудной светлой мокроты, дискомфорт в груди, одышку во время быстрой ходьбы и слабость.

При поступлении состояние больной средней степени тяжести. Кожные покровы чистые, умеренной влажности. Периферические лимфоузлы не увеличены. При аускультации легких дыхание жесткое, выслушивались сухие свистящие хрипы по всем легочным полям, преимущественно на выдохе и больше справа, частота дыхательных движений – 18/мин. Тоны сердца ритмичные, частота сердечных сокращений – 110/мин, артериальное давление – 100/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не пальпировались. Отеков нет. Сатурация венозной крови SpO2 – 96 %.

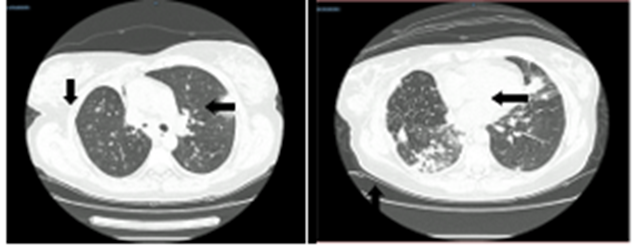

По данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов грудной клетки (ОГК) при поступлении: во всех сегментах с обеих сторон определялись зоны уплотнения очагово-сливного характера на фоне утолщенного интерстиция. Состояние после атипичной резекции верхней доли справа. Проходимость трахеи, долевых и сегментарных бронхов сохранена. В плевральных полостях жидкость в следовом количестве. Было сделано заключение: КТ-картина двусторонней полисегментарной пневмонии. Двусторонний малый гидроторакс (рис. 1).

Рис. 1. МСКТ ОГК от 24.03.2024: во всех сегментах с обеих сторон зоны уплотнения очагово-сливного характера на фоне утолщенного интерстиция.

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

В общем анализе крови (ОАК) при поступлении выраженные воспалительные изменения: лейкоциты – 17,49×109/л, палочкоядерные – 6 %, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – 57 мм/ч. Наблюдалось повышение концентрации С-реактивного белка до 272,8 мг/л, прокальцитонин – 0,34 нг/мл. Общий анализ мочи и биохимический анализ крови без отклонений от нормы. Анализ на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) отрицательный. Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus от 25.03.2024: антитела к HCV, CORE, NS – положительно. Бактериологическое исследование крови на стерильность от 29.03.2024: при посеве роста микроорганизмов не выявлено. Общий анализ мокроты от 01.04.2024: слизисто-гнойная, вязкая, эпителий цилиндрический – 18–20 в поле зрения, лейкоциты в значительном количестве, лимфоциты – 10 %, нейтрофилы – 70 %, моноциты – 10 %, макрофаги – 10 %; кокки Грам (+) – значительное количество, кокки Грам (-) – значительное количество; кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) не обнаружены. Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев мокроты) от 04.04.2024 выявило положительный рост Viridans Streptococcus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus epidermidis + Candida albicans (106 КОЕ/мл).

При проведении электрокардиографии (ЭКГ) от 24.03.2024 – синусовая тахикардия с ЧСС 120 уд./мин. Выполнена эхокардиография от 27.03.2024: Митральная регургитация I степени. Сократимость миокарда левого желудочка удовлетворительная. Трикуспидальная регургитация. I степени. Пульмональная регургитация I степени. Наличие свободной жидкости справа до 30 мм, слева – до 10 мм, систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) – 32 мм рт. ст. В результате диагностического поиска были выявлены также диффузные изменения в структуре печени, поджелудочной железы. Свободная жидкость в обеих плевральных полостях. Повышенная эхогенность структур почечного синуса обеих почек.

В соответствии с полученными клиническими, лабораторными и инструментальными данными установлен клинический диагноз: Внебольничная пневмония, двусторонняя полисегментарная, нетяжелое течение. Фоновое заболевание: ХОБЛ средней степени тяжести, преимущественно бронхитический вариант, с выраженными клиническими симптомами, с частыми обострениями, стадия обострения. Состояние после резекции S1S2 правого легкого в 1998 г. по поводу туберкуломы. ДН 0 ст. Соп: Гипертоническая болезнь 3, риск 4. Хронический вирусный гепатит С. Хронический пиелонефрит вне обострения. Хронический левосторонний отит, ремиссия.

На фоне лечения (эртапенем, цефтриаксон, дексаметазон, амброксол, ипратропия бромид+фенотерол через небулайзер) была достигнута слабая положительная клиническая динамика в виде некоторого улучшения общего состояния, нормализации температуры и показателей крови. Явления бронхиальной обструкции сохранялись.

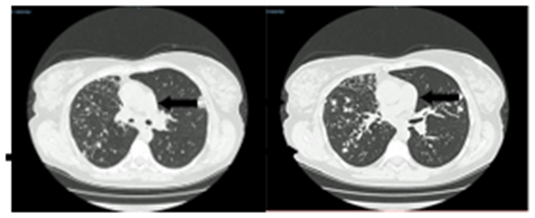

При МСКТ ОГК от 08.04.2024 по сравнению с данными от 24.03.2024 динамика в сторону незначительного уменьшения размеров, рассасывания перифокальной инфильтрации некоторых очаговых теней и фокусов в обоих легких. КТ-картина более характерна для диссеминированного процесса в легких (рис. 2).

Рис. 2. МСКТ ОГК от 08.04.2024: Во всех отделах легких с обеих сторон очаги и фокусы до 2,1 см, средней и малой интенсивности, с нечеткими контурами, сливного характера. Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Проведено дообследование. Микроскопическое исследование мокроты с окраской по Цилю – Нильсену на выявление микобактерий туберкулеза (МБТ) трехкратно – отрицательно. 05.04.2024 выполнена диагностическая гибкая бронхоскопия, которая выявила справа в главном бронхе и в проекции верхнедолевого бронха массивные наложения творожистых масс (казеоз). Устье верхнедолевого бронха не визуализировалось. Взята биопсия казеозных масс. Заключение: Туберкулезное поражение главного и верхнедолевого бронха правого легкого. Гистологическое исследование материала от 05.04.2024: Заключение: Морфологическая картина крайне похожа на специфическое поражение стенки бронха с положительной реакцией по Цилю – Нильсену (наличие в материале КУМ). В первую очередь необходимо думать о туберкулезе. Пациентка проконсультирована врачом-фтизиатром. С учетом анамнеза, результатов рентгенологического, эндоскопического обследования был выставлен диагноз: Диссеминированный туберкулез легких. Туберкулез верхнедолевого бронха. МБТ (-). Состояние правого легкого после операции по поводу туберкуломы в 1998 г. Сопутствующий диагноз: Гипертоническая болезнь 3, риск 4. Хронический вирусный гепатит С, вне репликации. ПВТ от 2019 г. Хронический пиелонефрит, вне обострения. Хронический левосторонний отит в фазе ремиссии.

11.04.2024 пациентка переведена на лечение в КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер (КГБУЗ ККПТД) № 1». На момент госпитализации состояние пациентки средней степени тяжести, сохранялись жалобы на температуру до 37,0 °С, потливость, кашель со скудной светлой мокротой, одышку при незначительной физической нагрузке, снижение веса на 5 кг за последние 1,5 месяца. Кожные покровы бледно-розовые. При аускультации дыхание жесткое, слышны в большом количестве рассеянные по легочным полям сухие разнотональные хрипы, преимущественно справа. ЧДД 18 уд./мин, сатурация SpO2 – 96 %. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС 88 уд./мин. АД 130/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Симптом XII ребра отрицательный с обеих сторон. Периферических отеков нет. Развернутый анализ крови от 12.04.2024: СОЭ – 54 мм/ч, гемоглобин – 123 г/л, лейкоциты – 8,6×109/л, эритроциты – 4,27×1012/л, палочкоядерные – 1 %, сегментоядерные – 70 %, эозинофилы – 1 %. Спирометрия от 12.04.2024 и 25.04.2024: крайне тяжелые нарушения проходимости дыхательных путей, умеренное снижение ЖЕЛ до и после пробы с бронхолитиком. Проба с сальбутамолом (400 мкг) отрицательная. Прирост ОФВ1 на 2 % (пересчет к должной величине). ЭКГ от 12.04.2024: Ритм синусовый с ЧСС 90 уд./мин. При двукратном исследовании мокроты методом люминесцентной микроскопии были выявлены КУМ, молекулярно-генетическим методом (ПЦР) выявлена ДНК МБТ, устойчивая к рифампицину (R). По результатам культурального исследования мокроты от 12.04.2024 и ПЦР от 16.04.2024 выявлена устойчивость к стрептомицину, изониазиду, рифампицину (SHR).

Пациентка была представлена на врачебную комиссию 16.04.2024. Заключение: Основной диагноз: A16.0 Диссеминированный туберкулез легких фаза инфильтрации МБТ (+) МЛУ SHR. Туберкулез ВДБ справа. МБТ (+) МЛУ SHR. 1 Состояние правого легкого после операции по поводу туберкуломы в 1997 г. Сопутствующий диагноз: Гипертоническая болезнь 3, степень 2 риск 4. хронический вирусный гепатит С вне лабораторной активности. Хронический пиелонефрит, ремиссия. Хронический панкреатит, ремиссия. Хронический вазомоторный ринит, ремиссия. Хронический левосторонний отит, ремиссия. Учитывая множественную лекарственную устойчивость (МЛУ), был назначен режим химиотерапии МЛУ туберкулеза, фаза интенсивной терапии по схеме: левофлоксацин 0,75 г., циклоспорин 0,75 г., этамбутол 1,6 г., пиразинамид 1,5 г., линезолид 0,6 г. (всего180 доз). Через 2 месяца лечения состояние пациентки удовлетворительное. При аускультации дыхание жесткое, слышны немногочисленные сухие, преимущественно свистящие, рассеянные хрипы. ЧДД 18 уд./мин, ЧСС 78 уд./мин. АД 120/80 мм рт ст. SpO2 – 98 %.

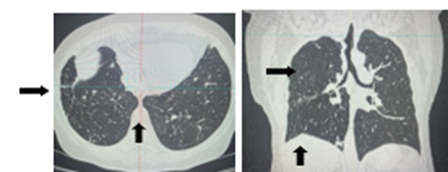

МСКТ ОГК от 26.06.2024: при сравнении с МСКТ ОГК от 8.04.24 определяется положительная динамика в виде частичного рассасывания очагов, уплотнения и уменьшения в размерах фокусов консолидации преимущественно в нижних отделах легких. Корни с фиброзом. Тень сердца – без особенностей. Синусы свободные. ЭКГ от 12.07.2024: ритм синусовый с ЧСС 64–68 уд./мин. В общем анализе крови от 12.07.2024 наблюдается положительная динамика показателей воспаления в сторону нормализации содержания лейкоцитов и снижения СОЭ: СОЭ – 26 мм/ч, лейкоциты – 7,7×109/л, палочкоядерные – 1 %, сегментоядерные –55 %, эозинофилы – 9 %, гемоглобин 136 г/л, эритроциты – 4,62 ×1012/л.

С января 2025 г. пациентка продолжает получать лечение в амбулаторных условиях. Терапию переносит хорошо. МСКТ ОГК от 10.02.2025: Состояние правого легкого после операции, в проекции корня легкого цепочка послеоперационных швов. По легочным полям с обеих сторон фиброз, очаги различных размеров, с отграниченными контурами. Просвет правого главного бронха значительно сужен. Средостение не смещено, не расширено. Свободной жидкости в плевральной полости нет (рис. 3).

Рис. 3. МСКТ ОГК от 10.02.25: По легочным полям с обеих сторон фиброз, очаги различных размеров, с отграниченными контурами. Просвет правого главного бронха значительно сужен. Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Результаты исследования и их обсуждение

Представленный клинический случай демонстрирует сложность диагностики диссеминированного туберкулеза легких, осложненного туберкулезом бронха. Имеются данные литературы, свидетельствующие о возможных трудностях при дифференцировании пневмоний и туберкулеза легких, осложненного туберкулезом бронхиального дерева [13–15]. Туберкулез бронхов может протекать незаметно или его проявления принимаются за другие заболевания легких или за другие формы туберкулеза органов дыхания [13].

У пациентки имел место рецидив специфического процесса. В 2024 г. диагноз диссеминированного туберкулеза легких с поражением бронха был поставлен через несколько месяцев после появления первых признаков заболевания, причем решающим фактором в постановке диагноза явилась выполненная фибробронхоскопия с биопсией. Появление высокой температуры тела, слабость, респираторная симптоматика, изменения на МСКТ ОГП от 24.03.2024, отсутствие КУМ в мокроте изначально позволило выставить диагноз двусторонней пневмонии, а длительный кашель и одышка со свистом в груди, сухие рассеянные хрипы – расценить как проявления ХОБЛ. Однако отсутствие положительной клинико-рентгенологической динамики в процессе антибактериальной терапии, характер изменений на КТ при поступлении, а также указания на ранее перенесенный туберкулез легких заставляли сомневаться в диагнозе «пневмония» и заподозрить специфический процесс в легких. В описанном примере у пациентки с 2023 г. основными жалобами были приступообразный кашель со скудной мокротой, постоянная одышка при физической нагрузке со свистом в груди, по данным спирометрии от 2023 г. – средне-тяжелые нарушения функции вентиляции по обструктивному типу, в анамнезе указание на длительный стаж курения. Все эти данные позволили в амбулаторных условиях диагностировать ХОБЛ и начать проводить базисную терапию. В дальнейшем стало очевидным, что явления бронхиальной обструкции были обусловлены не сопутствующей ХОБЛ, а специфическим поражением бронхиального дерева, о чем свидетельствовали отсутствие какого-либо положительного эффекта от лечения ХОБЛ, преобладание сухих свистящих хрипов справа, данные ФБС и КТ ОГК от 02.2025 (просвет правого главного бронха значительно сужен).

Заключение

Приведенный пример показывает возможность течения туберкулеза легких с поражением бронхиального дерева «под маской» пневмонии и ХОБЛ. Неэффективность проводимой стартовой терапии должна быть поводом для обследования с целью исключения туберкулезной этиологии заболевания и своевременного включения в диагностический процесс современных методов диагностики туберкулеза, в том числе эндоскопической бронхобиопсии.