Введение

Креативная экономика, как общественный феномен, сегодня уже вполне сложилась: словосочетание «креативные индустрии» употребляется в качестве термина на профессиональном и бытовом уровнях. Ежегодно при поддержке органов власти, регионов и крупнейших предприятий проводится Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters – одно из важнейших мероприятий в области поиска специалистов, обладающих творческими и креативными компетенциями, в том числе в области цифрового искусства. Важность и значимость креативной экономики выражается в том числе и в государственной политике Российской Федерации. Так, еще в 2021 году была поставлена задача увеличения ее доли к 2024 году до 3%, а к 2030 – до 6%[1]. При этом, по данным Минэкономразвития России, в 2024 году доля креативных индустрий уже превысила 4% [2].

К настоящему моменту вокруг креативных индустрий при непосредственном участии региональных органов власти сформировалась развитая экосистема их поддержки и развития. В Москве, Санкт-Петербурге, Омской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также в других регионах разработаны концепции развития творческих (креативных) индустрий, созданы различные организации для стимулирования этого процесса. Причем состав такой экосистемы, по результатам исследований, более чем на 17% состоит из инфраструктурных организаций, направленных на образование[3]. А, к примеру, в «Каталоге инфраструктурных организаций и проектов в сфере креативных индустрий России», формируемом Федерацией креативных индустрий, количество организаций различного типа, имеющих образовательную направленность, превышает40%.

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и новый Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» фактически определяют вектор дальнейшего развития предприятий в рамках концепции «Индустрия4.0». Она предполагает значительную индивидуализацию каждой единицы выпускаемой продукции и в том или ином объеме уже реализуется в каждой отрасли. Потребитель может получить вариацию изделия или услуги с необходимыми персонально ему свойствами, что немыслимо без использования креативных методов и технологий. Следствием такого уклада является высокая вариативность свойств производимых продуктов, отсутствие серийности и, как следствие, недетерминированность используемых методов и технологий его получения. Это особенно заметно в области информационных и цифровых технологий, где изменчивость упрощается скоростью обновления цифрового контента.

Высшее образование, являясь неотъемлемой частью соответствующих отраслей экономики России, неразрывно связано с ее современным состоянием, а также тенденциями развития всего профессионального образования в целом. Развитие креативных индустрий, востребованность у молодого поколения навыков создания продуктов креативного процесса оказывают заметное влияние на его структуру и содержание. Так, треть от общего числа поданных заявлений от абитуриентов в рамках приемной кампании 2022 года пришлась, по данным информационного агентства ТАСС, на направления, связанные с креативными индустриями, что демонстрирует востребованность такой подготовки.

При этом процесс профессиональной подготовки обучающихся для их успешной будущей деятельности в таких вариативных условиях значительно усложняется [4]. Сегодня классический подход к системе высшего образования, включая проектирование программ «от технологического результата», и традиционно уделяющий первичное внимание передаче знаний, часто в ущерб развитию творческих способностей студентов, перестает быть эффективным. В условиях креативной экономики высшее образование должно основываться на развитии креативного мышления [5] обучающихся любого направления подготовки, учить использовать креативные навыки для инновационной и инженерной деятельности.

Способность образования быстро адаптироваться к изменениям внешней среды становится одним из ключевых аспектов, определяющих готовность выпускников к подобной работе в креативной экономике. Более того, успешное образование должно не только быстро реагировать на существующие и видимые процессы трансформации технологий и общества, но и прогнозировать их при определении стратегии подготовки кадров. Такая ситуация может быть особенно критична на фоне приведенных выше планов и высоких темпов роста креативных индустрий, отличающихся к тому же инновационным характером, а также значительной долей в них образовательных организаций. Возможно появление системного (временного, организационно-управленческого и кадрового) разрыва между процессами развития креативной экономики и реакцией на них со стороны высшего образования. На основе вышесказанного можно считать, что исследования особенностей функционирования высшего образования в условиях экстенсивного и интенсивного развития креативных индустрий представляются вполне актуальными.

Цель исследования

Изучение взаимодействия креативных индустрий и высшего образования в нормативной, методической и организационной сфере.

Материалы и методы исследования

В рамках данной работы изучено более 70 научных, нормативных, справочных и иных источников, 27 из которых вошли в список литературы. В список научных источников вошли проиндексированные в РИНЦ научные статьи, монографии и сборники по педагогике, юриспруденции и экономике, начиная с 2014 года. Анализ нормативной литературы начат с 2014 года и включает в себя федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты федеральных и региональных органов исполнительной власти. Также были использованы интервью и экспертные статьи по тематике креативных индустрий из федеральных средств массовой информации, официальных интернет-сайтов организаций. Для доступа к статистическим исследованиям и результатам опросов была использована открытая база «ВЦИОМ-Навигатор».

В качестве методологии исследования использовался системный подход, в том числе рассмотрение использования и содержания терминологии в различных контекстах. В ходе исследования на основе источников было проанализировано развитие понятия креативных индустрий, содержание термина «креативное образование». Путем сравнения и обобщения денотации и коннотации различных терминов в области креативных индустрий и креативного образования определен дуальный подход к такому образованию, выражающийся в сочетании обучения технологиям креативных индустрий с креативным подходом к образовательному процессу. Синтезирована комплексная практико-ориентированная система взаимодействия креативных индустрий и высшего образования.

Результаты и их обсуждения

Все чаще в преподавательском сообществе в подобном контексте используется относительно новый термин «креативное образование». Но, прежде чем начать говорить непосредственно о креативном образовании, представляется разумным уточнить содержание и современную специфику связанной с ним отрасли экономики – креативных индустрий, как первичного объекта, отображением которого в рассматриваемом контексте и является высшее образование. Тем более, что по данным опроса «ВЦИОМ-Спутник» от 03 мая 2025 года, с этим понятием знакомы чуть более 30% граждан РФ.

Определения «креативные индустрии» и, соответственно, «креативное образование» в нормативно-правовом поле сложились относительно недавно и до сих пор недостаточно полно и точно. Так, еще в 2014 году, своим Указом Президент Российской Федерации[6] ввел понятие «творческие индустрии». За ним последовал ряд Распоряжений Правительства Российской Федерации, в том числе от 20.09.2021 № 2613-р, утвердившее «Концепцию развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до2030года» и постулировавшее термин «творческие (креативные) индустрии». Причем данные термины, несмотря на кажущуюся эквивалентность, не являются синонимами.

Первый документ определяет творческие индустрии как ансамбль компаний, организаций и объединений, производящих экономические ценности в результате творческой деятельности (с указанием конкретного перечня областей деятельности). Второй же, более современный, определяет творческие (креативные) индустрии уже как «сферы деятельности, в которых компании, организации, объединения и индивидуальные предприниматели впроцессе творческой и культурной активности, распоряжения интеллектуальной собственностью производят товары и услуги, обладающие экономической ценностью, в том числе обеспечивающие формирование гармонично развитой личности и рост качества жизни российского общества»[1].

Семантическая близость слов «творчество» и «креативность» приводит к их частой взаимозаменяемости в разговорах и текстах как на бытовом, так и на профессиональном уровне, демонстрируя недостаточно устоявшуюся терминологию и расплывчатость понимания исследуемых понятий[7]. Однако, как отмечают юристы, за расхождением терминов, и несмотря на их близость, лежит существенное различие в подходе к приведенным в документах определениям[8]. Если в первом определении речь идет как о субъектах, которые производят и представляют на рынок культурный продукт в качестве обособленного результата своей деятельности, так и о признаках их деятельности, то во втором – уже о сферах их деятельности. Причем второе, данное в Распоряжении Правительства Российской Федерации, определение смещает акцент в сторону распространения и получения выгоды от интеллектуальной собственности, как неотъемлемой и видимой потребителям части результата творческого процесса. В своем пределе такое смещение позволяет отнести к креативным индустриям даже те компании, которые коммерциализируют в ходе своей деятельности чужие творческие результаты, а не производят их самостоятельно.

При этом определение, содержащееся в Распоряжении Правительства Российской Федерации, также более точно отражает общепринятое понимание данного термина как в научно-образовательной, так и в индустриальной среде. Действительно, в отличие от чистого творческого процесса, результат которого имеет ценность сам по себе (к примеру, в качестве культурного достояния), в основе креативных индустрий и креативности лежит и экономическая деятельность, включая продажу результатов интеллектуальной деятельности, а также защиту авторских и имущественных прав на них[9].

Подтверждая важность подобных творческих активов, краткое, но емкое определение предложили специалисты Высшей школы экономики: «Креативные индустрии – секторы экономики, значимая часть добавленной стоимости которых формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность»[10]. Интересным подтверждением именно такого подхода к содержанию термина является определение: «совокупность отраслей экономики, которые связаны с производством и распространением культурных благ», данное большой языковой моделью «Яндекса». Исходя из того, что в основе работы его алгоритма лежит большой корпус открытых и размещенных в сети Интернет текстов, определение фактически отражает совокупное мнение большинства авторов.

Анализируя различные определения понятия «креативные индустрии», как представленные в данной статье, так и не вошедшие в нее, можно также зафиксировать тренд на увеличение роли используемых технологий, в том числе и цифровых, как одного из важных атрибутов таких индустрий. Действительно, если говорить о результате деятельности, производимом компанией, будь то продукт или услуга, то он сегодня чаще всего не только создается с помощью творческих идей и цифровых технологий, но и органически инкапсулирует в себе эти новые или усовершенствованные идеи с их технологической реализацией.

Фактически, экономическая деятельность, тем более выражающаяся в процентах от экономики РФ в целом, не может существовать без современных технологий, которые играют в ней важную роль, сливаясь для потребителя с творческим результатом в единое целое. Более того, используя цифровую форму распространения продуктов и услуг, креативная индустрия добавляет в этот набор еще и платформы или иные каналы распространения. Важность данного компонента только растет: уже сегодня потребители привыкли к фактически бесплатному контенту, но выражают готовность платить именно за удобные цифровые сервисы, доступ к платформам и иным каналам его распространения [11].

Но наиболее значимым источником нормативной базы креативных индустрий на сегодняшний день является Федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», напрямую определяющий данных термин как «…экономическая деятельность, напрямую связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешних рынках, распространением и (или) реализацией креативного продукта, обладающего уникальной ценностью» [12].

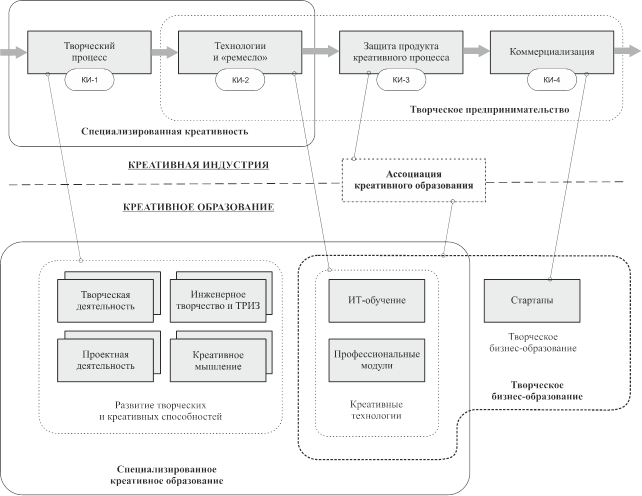

Таким образом, анализируя современные креативные индустрии как составные части активно формирующейся креативной экономики, сочетающей творческую деятельность, профессиональные компетенции, способности к инновационной деятельности [13], на основании и нормативно-правовой базы, и экспертных мнений, можно выделить их ключевые компоненты. А именно:

1) собственно творчество или креативный процесс (далее – КИ-1);

2) цифровые и иные технологии или «ремёсла», применяемые для воспроизводства, продвижения и распространения результатов творческого процесса, их «упаковки» и тиражирования (далее – КИ-2);

3) оформленные и защищенные результаты творческой и интеллектуальной деятельности, полученные путем применения технологий (далее – КИ-3);

4) процесс распространения и коммерциализации результатов (далее – КИ-4).

Возвращаясь к образовательной повестке, можно сказать, что в современном педагогическом сообществе и образовательной среде термин «креативное образование» пока не устоялся, а его понимание субъективно и широко варьируется в зависимости от субъекта и контекста материала. Следствием высокой вариабельности термина является частое некорректное толкование различных исследований, документов, статей и других текстов, непонимание самого предмета обсуждения. Поэтому, как и в случае с креативными индустриями, представляется логичным проведение анализа содержания используемой терминологии и выработка единого понятийного аппарата.

В психолого-педагогической литературе утверждается, что наибольшей восприимчивостью к развитию творческих способностей человек обладает в дошкольном возрасте. Но и в ходе обучения в образовательных организациях высшего образования у студентов «…происходит формирование так называемой специализированной креативности: способности к творчеству в конкретной сфере…»[14], развитие способностей решать профессиональные задачи, в том числе и нестандартными способами. Наиболее явно подобные педагогические приемы развития креативных способностей у студентов видны в творческих направлениях подготовки, напрямую связанных с общепринятыми культурными отраслями: музыкальное искусство, изобразительное и прикладное искусство, ряд других. Поэтому в большинстве случаев профессиональные преподаватели высшей школы традиционно понимают под креативным образованием именно область будущей профессиональной деятельности студентов, принимая в качестве критерия принадлежности к нему отдельные направления подготовки вместе со свойственными им дисциплинами (компетенциями) и формами занятий.

Но, во-первых, сегодня нарратив причисляет к креативному образованию гораздо более широкое число направлений, нежели ранее: цифровые и информационные технологии, архитектуру, моду, средства массовой информации, рекламу, блогерство, литературу и многие другие, что уже нашло отражение в нормативных документах[15].

Творческие компетенции, выражающиеся в отдельной общеупотребительной категории «инженерное творчество», важны и в инженерном образовании, определяющем достижение технологического суверенитета. В результате, по мнению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, еще в 2021 году почти четверть от общего числа учащихся российских вузов обучались на специальностях и направлениях, связанных с креативными индустриями.

Во-вторых, креативное образование как отражение креативных индустрий должно осуществлять комплексную подготовку студентов к работе в таких индустриях. Но, в случае формирования «специализированной креативности», учитывается лишь часть ключевых компонентов креативных индустрий, а именно использование «ремёсел» (КИ-2) и отчасти творческий процесс (КИ-1). Это демонстрирует отличие описанного процесса формирования специализированной креативности и искомого содержания термина «креативное образование», показывает необходимость дальнейшего анализа.

Важно отметить, что у значительного числа студентов, напротив, понятие креативного образования инвариантно к направлению подготовки и скорее будет ассоциироваться только с развитием их творческих способностей. Так, у обучающихся сегодня уже полностью сформировано понимание и потребность развития таких способностей и творческого мышления через креативные формы занятий.

Подобное содержание термина находит понимание и у части педагогического сообщества, которое формулирует следующее устоявшееся конвенциональное определение: «креативное образование – образование ориентировано на развитие творческих способностей человека, закрепление в его профессиональном сознании установки на инновации; включает анализ проблем и вариантов деятельности; мотивирует самостоятельное осмысление действительности, самопознание индивидуальности, превращение знаний в потенциал мышления и саморазвития» [16]. Проводя аналогию с креативными индустриями, это определение также не отражает полную готовность выпускника к работе в креативных индустриях. Хотя оно содержательно и в значительной степени совпадает с формированием «специализированной креативности», отличаясь от нее лишь расстановкой приоритетов: на первое место ставится готовность к творческому процессу (КИ-1), а технологии (КИ-2) – на второе.

В целом частота употребления термина «креативное образование» в указанных выше значениях говорит, с одной стороны, о важности и первоочередности такого его понимания. Но, с другой стороны, его неполнота в сравнении со структурой креативных индустрий не позволяет окончательно сформулировать искомый термин именно таким образом.

При этом наличие термина «специализированная креативность», о формировании которой фактически и говорится выше, позволяет ввести термин «специализированное креативное образование», включающее в себя как технологии развития творческого мышления с помощью методик креативности в образовании (теория решения изобретательских задач, креативное мышление, проектная деятельность, обучение «от равных к равным», стартапы и др.), так и обучение специальным креативным технологиям.

Как видно из приведенного выше материала, относительный вес творчества и технологий в термине «специализированная креативность» остается предметом дискуссии. Но большинство исследователей сходятся во мнении, что в данном контексте чрезвычайно важно уметь находить правильный баланс между использованием новых цифровых и иных технологий и сохранением традиционных культурных ценностей и ремесел[17, с. 56]. Здесь нельзя не отметить видимую самим преподавательским сообществом частую проблему перекоса специализированного креативного образования как в одну, так и в другую сторону. Это либо излишний формализм и дисбаланс в сторону изучения именно технологий креативных индустрий в ущерб развитию творческих способностей. Либо же применение в процессе формирования творческих навыков морально устаревших технологий, что особенно часто можно увидеть в цифровой сфере.

Проблема обусловлена естественной инертностью академической среды высшего образования, а для ее устранения требуется видимая инициатива профессорско-преподавательского состава и руководства образовательных организаций [18], понимание ими необходимости формирования у себя соответствующих навыков. Действительно, организация преподавания в реактивной форме, как репродукция знаний, ввиду отсутствия необходимости индивидуальной работы с обучающимися, экономически более выгодна для вуза, менее трудоемка для преподавателя, не требует постоянного переосмысления и актуализации дисциплин. Но именно такая форма и убивает креативность в вузе. При этом именно преподавательский состав, в силу того что креативная экономическая деятельность опирается на формируемые ими креативные личности[19], является важнейшим фактором создания полноценной креативной среды в университете.

Вообще, некоторая путаница в образовательной среде между креативностью в целом и специализированной креативностью является прямым отражением нечеткости понятий «творчество» и «креативность», о чем было сказано выше. При этом часть профессионального педагогического сообщества, видя, что«…творчество и креативность – это различные феномены»[20], уже сейчас пролонгирует результат творческой деятельности в область практического использования его результатов, формируя понятие «креативность».

Поэтому, возвращаясь к формированию определения «креативное образование», и проводя параллель между высшим образованием и составом креативных индустрий, можно сделать вывод, что для его завершения необходимо интегрировать в специализированное креативное образование обучение защите продуктов креативной деятельности (КИ-3) и их коммерциализации (КИ-4). Эти два компонента, вместе с уже входящими в состав специализированной креативности технологиями и «ремеслами» (КИ-2), фактически определяют содержание термина «творческое предпринимательство». Следовательно, исходя из современного понимания креативных индустрий, креативное образование также можно определить как диффузию специализированного креативного образования и «творческого бизнес-образования» – компоненты, формирующей компетенции в области креативных технологий, защиты авторских прав, тиражирования и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Примечательно, что в настоящее время наблюдается затруднение в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в значительном числе организаций высшего образования, что отражает недостаток компетенций преподавательского сообщества именно в части творческого бизнес-образования. При этом государственная политика, выражаемая в том числе в присутствии соответствующих показателей мониторинга системы образования, а также в создании доступных цифровых ресурсов для быстрого оборота прав на результаты творческой деятельности (к примеру, Общественно-государственная блокчейн-инфраструктура управления интеллектуальными правами Сеть.рцис.рф), созданных Роспатентом в рамках мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» сервисов поиска патентной информации, явно стимулирует эту деятельность.

Говоря о креативных индустриях и креативном образовании, нельзя также не отметить, что и сама организация, и ход образовательного процесса в высшем образовании имеют ряд общих черт с организацией труда в современных креативных индустриях: ориентация на молодежь, усиление роли инноватики [21], выявления талантов, тренды на цифровизацию каналов реализации продуктов, близость исполнителя к потребителюидр. Также современное состояние креативных индустрий отличается значимой кластеризацией размещения ее отдельных субъектов. Это обусловлено в том числе необходимостью использования дорогого специализированного (профессионального) оборудования, которое имеет высокую стоимость, поэтому, как правило, используется на условиях коллективного доступа[3]. С этой точки зрения, образовательные организации также соответствуют тенденциям креативной индустрии.

Более того, образование и педагогика в некоторой нормативной документации и исследованиях прямо определяются как креативная индустрия. К примеру, согласно классификации ООН, образование, как и научную деятельность, можно отнести к области так называемого функционального креатива. Это сектора экономики, «…производящие функциональные товары и услуги»[22].

Однако ситуация в университетах значительно отличается от других креативных индустрий с присущим им быстрым реагированием на изменение ситуации. В силу наличия у вузов функции непрерывного тиражирования знаний и высокой доли рутинного труда проекты реализуются гораздо медленнее. Акценту на соблюдение правил и регламентов отводится гораздо большее значение, чем на поощрение творческого процесса деятельности преподавателей[23]. При этом в коммерческом профессиональном образовании, обучении и просветительской деятельности методы и принципы, которые сейчас используются в творческом подходе, внедряются гораздо более быстро и эффективно. К сожалению, такое запаздывание высшего образования может иметь серьезные последствия в будущем.

Более того, сегодня именно коммерческие организации в наибольшей мере используют уже устоявшуюся привычку (особенно у молодого поколения) легкого доступа к данным и знаниям, к интеграции результатов и каналов их передачи. Так, современные информационные системы, в том числе на основе искусственного интеллекта, все в большей степени облегчают поиск и анализ информации.

При этом асинхронные электронные образовательные ресурсы ни в коей мере не могут стать полной заменой учебного процесса, хотя и трансформируют его: «цифровые технологии следует рассматривать как средство, вторичное по отношению к смыслам и целям образования»[24]. Но, интегрируя в себя информационные технологии и другие креативные методики обучения (к примеру, проектное обучение и обучение от «равного к равному»), современный образовательный процесс, вне зависимости от направления и уровня подготовки, должен ориентироваться не столько на репродукцию знания, сколько на формирование среды, которая позволяет «…развить у обучающихся когнитивные способности, ориентирует на самообучение, позволяет им оценить свои слабые и сильные стороны, знания и способности…»[25].

И сегодня именно условия реализации обучения, благоприятной креативной среды, становятся ключевым фактором непрерывного развития креативного мышления у студентов, а значит и их будущих профессиональных успехов, вне зависимости от будущей профессии. Так, исследователи отмечают, что именно креативная среда в процессе обучения «…создает условия для растормаживания и позволяет развитию креативности, минуя стадию регресса, вернуться в стадию прогресса…» [26]. При этом «…основным модулем производства открытий, усовершенствования и других инноваций становятся не сами по себе отдельно взятые одаренные индивиды, а соединяющие их креативные интеллектуальные среды»[27].

Ассоциация составителей рейтингов, ренкингов и иных оценок эффективности в своей работе определяет три важнейших направления (миссии) университета: образование, наука и вклад в жизнь общества. Каждое из них является важным индикатором эффективности его деятельности в соответствующей сфере, определяемым, в первую очередь, с точки зрения внешней среды. Полноценное использование элементов креативного образования, на фоне задачи кратного роста доли креативных индустрий в экономике России, в значительной мере влияет на их значение. При этом, как следует из материалов исследования, наблюдается некоторый «дуализм» содержания термина «креативное образование». Причем в разных направлениях деятельности университета оно проявляется по-разному(рис. 1).

Рис. 1. Дуализм термина «креативное образование»

Источник: составлено авторами.

Во-первых, высшее образование как вид деятельности является самостоятельной креативной индустрией, интегрирует в себя все его компоненты и не зависит от направлений подготовки и содержания реализуемых образовательных программ. При этом, в зависимости от рассматриваемого основного бизнес-процесса и креативного продукта, который производит университет, можно говорить о разных креативных индустриях. Соответственно и компоненты креативной индустрии в этих двух случаях также будут разные.

Так, с точки зрения второй миссии университета (науки), процесс опирается на научную деятельность коллектива, а речь идет о реальных результатах научной деятельности сотрудников университета, выраженных в виде выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, созданных малых инновационных предприятий или других подобных структур, оформленных патентов, иных результатов интеллектуальных действий.

Если же речь идет о подготовленных выпускниках и практических результатах деятельности студентов в ходе обучения (выполненные проекты и работы, созданные стартапы, студенческие научные достиженияидр.), то элементами креативной индустрии в рамках первой миссии (образование) являются методические и управленческие подходы для формирования в университете креативной среды, важность которой была отмечена ранее.

Это и выстраивание системы непрерывного обновления сотрудниками перечня и содержания реализуемых основных образовательных программ, причем как в соответствии с требованиями индустриальных партнеров, так и с учетом будущих профессиональных требований к выпускникам. И формирование современной образовательной инфраструктуры, позволяющей реализовывать новые формы и актуальное содержание учебной работы. И поддержка проектной деятельности студентов на всех этапах жизненного цикла их разработок (от идеи до стартапа).

Следует отметить, что дуальное понимание термина «креативное образование», с точки зрения условий реализации образовательного процесса, очень тесно связано с целевыми признаками такого процесса для подготовки кадрового обеспечения креативных индустрий. Действительно, в ходе разговора о креативном образовании бывает достаточно сложно определить: говорится ли об университете как о субъекте влияния на ту или иную креативную индустрию, или же об университете как об объекте креативной индустрии, реализующей образовательный процесс. Но в первом случае речь идет о содержании и характеристиках образовательного процесса для подготовки специалистов креативных индустрий, а вовтором– о создании внутри университета креативной среды для его сотрудников, которая и приводит к появлению и эффективному использованию такого процесса.

Поэтому, во-вторых, также следует рассматривать креативное образование как субъект воздействия на все креативные индустрии, обеспечивающим их специалистами, и, таким образом, изменяя экономику и общество в целом. Соответственно, с этой точки зрения, креативное образование наиболее активно проявляется через третью миссию университета – взаимодействие с обществом. В данном контексте термин включает в себя две части: специализированное креативное образование и творческое бизнес-образование, содержание которых было рассмотрено ранее.

Информационные и цифровые технологии, присутствующие и в специализированном креативном, и в творческом бизнес-образовании, играют особую роль. Действительно, сегодня ИТ активно используются практически во всех креативных индустриях как для непосредственного производства продукта, так и для его распространения. Цифровая форма также удобна в качестве недорогой и возобновляемой среды развития творческих навыков и способностей. Особую роль информационных технологий в образовании подчеркивает и государственная политика, выраженная в содержании федеральных проектов «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», «Искусственный интеллект» и «Кадры для цифровой экономики». Так, участники Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» реализуют проект «Цифровые кафедры», направленный на формирование профессиональных цифровых компетенций у всех студентов, вне зависимости от их направления подготовки.

Рис. 2. Связь систем креативной индустрии и креативного образования

Источник: составлено авторами.

К настоящему времени образовательные организации, ученые и методисты сформировали и апробировали достаточно большой набор практик, каждая из которых может быть внедрена в креативное образование. И, для системного взгляда на функционирование образовательных организаций в современных условиях, возможно сформировать единую систему, отражающую трансляцию элементов креативной индустрии в элементы структуры креативного образования и наоборот (рис.2).

При этом видно, что связь между защитой продуктов креативного процесса и элементами креативного образования (с точки зрения его рассмотрения как отдельной креативной индустрии) отсутствует или выражена недостаточно. В связи с этим, для усиления практической реализации принципов креативной индустрии в высшем образовании, представляется важным усиление такой связи.

Проводя аналогию с существующими мерами поддержки креативных индустрий в регионах России с поддержкой государства в области охраны авторских и исключительных прав, можно говорить о возможности создания отдельной организации (к примеру, Ассоциация креативного образования). Ее основной функцией может быть помощь в защите креативных продуктов, произведенных в университетах, связь которых с соответствующими индустриями в этой области недостаточна. Дополнительные функции – усиление связи креативных индустрий и образования, в том числе подготовка образовательного контента, разработка и тиражирование методик развития творческих способностей, креативного мышления. В рамках такой ассоциации также можно выделить возможность организации работы групп наиболее креативных преподавателей разных вузов и тиражирования результатов их работы, что сейчас затруднено по объективным причинам административного характера.

Следует отметить, что формирование подобной единой точки коммуникации между бизнесом и университетами, как показывает практика, существенно увеличивает как актуальность образования, так и проявление его результатов для индустрии. К примеру, создана и успешно функционирует Российская ассоциация профессионального транспортного образования. В области креативной экономики также существуют объединения: Федерация креативных индустрий, Автономная некоммерческая организация «Креативная экономика» и ряд других. Однако они реализуют несколько другие функции, в первую очередь связанные с инфраструктурными проектами.

Приведенные материалы и рассуждения актуальны не только для высшего, но и для всего образования в целом. Однако баланс между специализированным креативным и творческим бизнес-образованием на различных уровнях профессионального образования, а также в ходе реализации различных образовательных программ и профилей, может быть разным. Определение такого баланса в зависимости от уровней и направлений образования, вместе с определением требований к творческой составляющей в различных сферах деятельности и направлений подготовки, будет являться продолжением данной работы.

Матрица креативного образования в программе развития университета

|

|

Политика |

Университет, как |

|

|

креативная индустрия |

источник кадров для креативных индустрий |

||

|

1 |

Образовательная |

Прозрачные механизмы инициации новых ОПОП сотрудниками, их поддержки и условий прекращения их реализации (на основе рейтингов и ренкингов). Индивидуальные учебные планы. Ускоренные учебные планы. Майноры и вторые квалификации в учебных планах. Студии и центры поддержки цифрового образования. Создание экосистемы индустриального партнерства. Поддержка кураторов, наставников и тьюторов |

Цифровые кафедры. Проектная деятельность. Сквозные творческие модули. Гибкие образовательные траектории. Актуальные практико-ориентированные образовательные программы и модули. Стартап-модули. Проектная практика. Стажировки на предприятиях. Смешанное обучение студентов разных курсов и направлений. Обучение «от равного к равным» |

|

2 |

В области научно-исследовательской деятельности и инноваций |

Концепция развития науки в университете с приоритетами, механизмами и условиями поддержки проектов разных типов. Издательская деятельность. Внутренние научные гранты. Механизмы поддержки создания лабораторий. Центры поддержки коммерциализации результатов инициативной научно-исследовательской работы. Система мотивации участия преподавателей в стартап-деятельности студентов |

Фундаментальные и научные модули в образовательных программах. Механизмы оценки научных идей студентов. Студенческие технопарки, бизнес-инкубаторы и иные центры коллективной работы. Система поддержки стартап-деятельности студентов |

|

3 |

Молодежная |

Служба психологической поддержки студентов. Рейтинги студенческого актива. Мотивация преподавателей к трудоустройству выпускников по профилю. Система мотивации студентов и преподавателей в участии в творческих и иных конкурсах |

Формирование и корректировка карьерных траекторий студентов непосредственно в ходе учебы. Конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы. Участие в профориентации, популяризации профиля |

|

4 |

По развитию человеческого капитала |

Кадровый резерв. Персональные траектории развития преподавателей. Механизмы поддержки новых сотрудников. Особые условия для преподавателей-практиков. Создание и контроль каналов конвертации креативности преподавателей во внешнюю среду |

Карьерные траектории внутри вуза для студентов и выпускников |

|

5 |

По развитию инфраструктуры |

Непрерывная адаптация цифровой среды под требования сотрудников, студентов, партнеров университета. Поощрение сетевого взаимодействия с индустрией. Адаптированная для лиц с ограниченными возможностями образовательная среда. Создание межкафедральных лабораторий совместного использования |

Тренажеры в виртуальной и дополненной реальности. Студенческие коворкинги. Комфортная и современная среда. Доступ к цифровым ресурсам. Доступ к оборудованию. Онлайн-модули и дисциплины с переводом на иностранные языки |

|

6 |

В области цифровой трансформации |

Цифровизация документооборота и управления. Управление на основе данных |

Цифровой кампус. Внедрение прогностических моделей достижений и успеваемости студента на основе искусственного интеллекта |

|

7 |

Система управления |

Проектное управление. Учебно-методические советы в области профильных технологий, цифровых технологий, искусственного интеллекта. Экспертные советы из числа работодателей по всем образовательным программам |

Система студенческого самоуправления |

|

8 |

Социальная |

Механизмы поддержки социальных инициатив сотрудников и студентов. Поддержка подачи грантов в социальной сфере |

Обучение служением. Программа внутреннего волонтерства |

Источник: составлено авторами на основе полученных в ходе исследования данных.

Завершая рассмотрение сложного и многомерного понятия «креативное образование», можно предложить практическое применение его элементов в качестве матрицы для формирования «Программы развития современного университета». Так, каждой политике Программы развития, в соответствии с «Методическими рекомендациями», утвержденными 11 января 2023 г. заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации, можно поставить в соответствие набор элементов креативного образования, некоторые из них представлены в таблице. Их полная или частичная реализация позволит университету быть готовым к новой креативной экономике, оставаться конкурентоспособным вузом.

Заключение

Проведенное исследование обобщает разрозненные определения, экспертные мнения и нарратив тематики «креативное образование» в единую систему, подтверждая наличие взаимосвязи высшего образования и креативных индустрий. Практическая значимость работы заключается в выявленном влиянии креативной экономики и творческой среды на программы развития вузов. Также значимость представляет описание функционала ассоциации креативного образования, создание которой может устранить методологический разрыв между современными трендами развития креативных индустрий и секторами высшего образования.