Введение

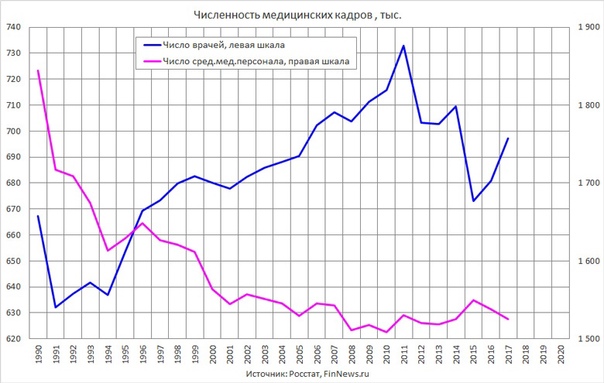

Проблемой номер один современной системы здравоохранения Российской Федерации является выраженная нехватка кадров – как высшего звена, так и среднего персонала. По данным мониторинга Министерства здравоохранения, на февраль 2025 г. нехватка врачей в РФ составила более 23тыс. сотрудников, среднего медицинского персонала – более 63тыс. сотрудников [1]. Динамика снижения укомплектованностью врачами по данным Федеральной службы государственной статистики отмечается с 2011 г., средним персоналом – с 1991 г. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности медицинских кадров.

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики ([Электронный ресурс].URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13721?print=1/(дата обращения: 17.08.2025)

Дефицит медицинских кадров ведет к тяжелым социально-экономическим последствиям. В первую очередь снижается доступность и качество медицинской помощи. Увеличивается нагрузка на имеющийся в организации медицинский персонал, что неминуемо приводит к профессиональному «выгоранию» сотрудников на местах, повышению риска врачебной ошибки. Кадровый дефицит приводит к трудностям в формировании графика работы, отпусков, распределению зон ответственности каждого сотрудника. Недостаток медицинских кадров в целом оказывает негативное воздействие на экономическую стабильность страны, так как работающее население имеет серьезные трудности с получением качественной медицинской помощи, реабилитации и профилактики.

Основные причины снижения укомплектованности медицинским персоналом:

1.Увеличение продолжительности рабочего времени, уменьшение доплаты за вредные условия работы.

2. Плохая адаптация молодых специалистов на рабочем месте. Молодые врачи оказываются перегруженными обязанностями и не готовыми к реализации практической медицины.

3.Старение медицинского персонала. Тяжелая нагрузка на руководство, врачей и медсестер.

4.Нежелание работать в отдаленных регионах.

Также существенным фактором, влияющим на дефицит кадров в РФ, является длительное отсутствие так называемого долгосрочного планирования, формирующего статистику необходимого количества врачей в будущем по определенным специальностям [2–5]. По некоторым специальностям врачи не могут пройти переподготовку ввиду нехватки бюджетных квот, другие остаются невостребованными.

Сложнейшей проблемой современной системы здравоохранения в отношении кадрового обеспечения является острейшая нехватка медицинского персонала в небольших городах, поселках и селах. По данным исследований укомплектованность врачами в селах в некоторых регионах РФ не превышает 10 %, средним персоналом – 35 % [6]. Такое состояние медицинской сферы является одной из причин, по которой молодое работоспособное население покидает город/село, переезжая в более крупные города с более развитой системой здравоохранения. Последствия такого процесса выражаются в стремительном старении населения таких населенных пунктов и в еще более ухудшающемся состоянии социально-экономической сферы [7, 8].

Серьезный вклад в ухудшение кадрового дефицита внесла вирусная пандемия COVID-19. Огромная нагрузка на медицинский персонал, высокий уровень заболеваемости и смертности среди медицинских работников не могли не отразиться на кадровой обеспеченности [9]. Также отмечено снижение интереса в медицинской сфере как среди будущих абитуриентов к профессии, так и среди медицинского персонала. Выраженный дисбаланс уровня заработных плат между сотрудниками, работающими в отделениях по лечению новой коронавирусной инфекции, мотивировал многих работающих сотрудников уйти из профессии.

В течение 10–15 лет в Российской Федерации принимается ряд мер, направленных на поддержание выпускников и специалистов с целью решения данных проблем. Для начинающих специалистов разрабатываются целые комплексы мер социальной поддержки. Особенно активно данные меры предпринимаются в отдаленных регионах. Среди таких мер стоит выделить дополнительные выплаты из региональных и федеральных бюджетов, компенсацию аренды жилья, оплату взносов за детский сад для детей медицинских работников, компенсацию затрат, связанных с переездом к месту работы [10].

Но есть и другая важная причина данной проблемы. До относительно недавнего времени недостаточно внимания уделялось работе с учениками школ выпускных классов. По имеющимся данным, абитуриенты в первую очередь выбирают высшие учебные заведения (вуз) по таким специальностям, как IT-технологии, дизайн, архитектура. Среди медицинских специальностей хороший уровень спроса поддерживается только лишь на лечебное дело, педиатрию и стоматологию. По остальным специальностям (медико-профилактическое дело, фармация, медицинская биохимия) наблюдаются трудности с набором. 20 июня 2021 г. в РФ впервые стартовал прием документов в вуз через Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Абитуриент может не посещать приемную комиссию. Безусловно, данный способ дает логистические преимущества для работы приемной комиссии. Однако сотрудники комиссии, а также потенциальный абитуриент не встречаются на приемной площадке, не происходит продуктивной коммуникации, что негативно влияет на осведомленность абитуриента, понимание специфики будущей профессии. Нет возможности пообщаться с представителями отделов и факультетов.

Одним из возможных способов решения проблемы по привлечению абитуриентов в медицинский вуз является организация и усовершенствование профессиональной ориентационной работы. Профессиональная ориентация – это система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве [11]. Будущие абитуриенты фактически не знают о возможностях современной медицины, как в практическом, так и в научном аспектах. Одного «Дня открытых дверей» и приемной комиссии недостаточно. Современный преподаватель медицинского вуза – это врач-преподаватель. Знакомство будущих абитуриентов с медицинскими специальностями как в стенах вуза (кафедры), так и в медицинских учреждениях, фармацевтических производствах помогает привлечь абитуриентов и разрушить их стереотипы в отношении данной профессии, а также поможет максимально снизить количество студентов, забирающих документы из медицинского вуза в течение первого года обучения, сформировать будущие приоритеты и чувствовать поддержку педагога уже во время поступления.

Центр довузовской подготовки Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) существует уже более 15 лет. Цель данного центра – углубленная подготовка по базовым предметам (биология, химия, русский язык) для успешного поступления в медицинский университет.

Однако за последние 2 года в связи с вышеуказанными проблемами произошли существенные изменения в работе центра. В связи с новыми траекториями и требованиями к медицинским вузам центр довузовской работы ИГМУ существенно расширил программу работы в профессиональной ориентации с потенциальными абитуриентами в школах.

Цель исследования – изучить эффективность работы центра довузовской подготовки ИГМУ за 2022–2024 гг. в рамках профессиональной ориентационной работы со школьниками 10–11 классов Иркутской области.

Материалы и методы исследования

Проанализирована динамика приема на педиатрический факультет (количество заявлений) среди школьников 10–11 классов – абитуриентов в приемную комиссию ИГМУ после проведенных профессиональных ориентационных мероприятий как на кафедрах ИГМУ, так и школах. Оценена эффективность данной работы применительно к показателям набора абитуриентов на первый курс педиатрического факультета.

Результаты исследования и их обсуждение

До 2022 г. в центре подготовки не проводилась оценка эффективности профессиональных ориентационных мероприятий. В течение учебного года такая работа ограничивалась лишь проведением одного-двух семинаров в школах студентами ИГМУ. В 2022 г. центр довузовской подготовки заключил несколько договоров со школами г. Иркутска и области с целью проведения как выездных мероприятий в школах, так и проведения занятий на профильных кафедрах ИГМУ. Параллельно создана дистанционная форма подготовки. Задачи такой работы:

1. Познакомить школьников с медицинским вузом.

2. Рассказать о современных возможностях работы врачей разных специальностей.

3. Продемонстрировать навыки оказания первой помощи, навыки среднего медицинского персонала (инъекции, перевязки, уход за больным).

4. Демонстрация симуляционных технологий.

В 2024–2025 гг. реализован максимальный охват профориентационной работой медицинских классов и классов естественно-научного профиля на территории Иркутска. Увеличилось число выездных мероприятий в города и районы Иркутской области. В информационном поле очно познакомились с образовательной организацией за счет выездных мероприятий более 2000 школьников. Значительно расширен план профориентационной работы с привлечением поликлинического звена и стационаров педиатрического профиля.

По итогу проведенной работы за последние 3 года возросло количество абитуриентов, участвующих в мероприятиях по профессиональной ориентации и подавших документы на поступление на педиатрический факультет в ИГМУ. Результат проведенного анализа показывает, что за последние 3 года возросло количество первокурсников педиатрического факультета, принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентационной работы и после этого подавших документы в приемную комиссию для поступления. В 2024 г. таких студентов стало 26. Для сравнения – в 2022 г. их было 2.

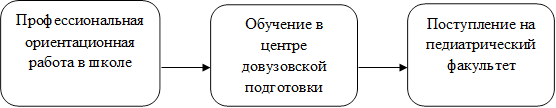

По итогам проведенной работы авторы предполагают, что современная модель поступления в вуз должна являться непрерывной цепочкой дальнейшей подготовки студента к осознанному выбору дальнейшей специальности (рис. 2).

|

Рис. 2. Схема подготовки абитуриента.

Источник: составлено авторами

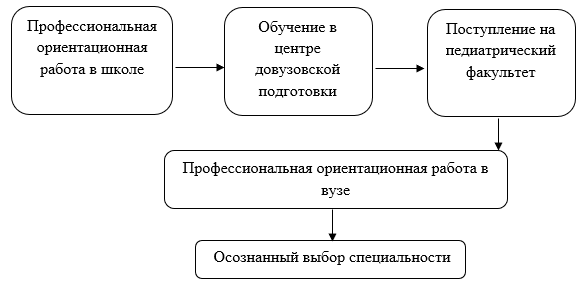

На основании проведенного анализа авторы полагают, что профессиональная ориентация не должна ограничиваться только работой в старших классах общеобразовательных школ. В это время у абитуриентов складывается мнение о будущей профессии. Однако медицинское образование является многоступенчатым процессом и после получения базовой специальности, перед студентом ставится задача выбора дальнейшего профессионального специализированного образования – ординатуры. На сегодняшний день согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.05.2023 № 206н в РФ насчитывается 92 специальности ординатуры [12]. Нередко авторы наблюдают ситуацию, когда студенты педиатрического факультета имеют затруднения с выбором специальности [13]. Причины могут быть следующие:

1. Нехватка практических часов для занятий на клинических кафедрах.

2. Несогласованность переходов между дисциплинами.

3. Нехватка практикующих преподавателей – врачей-педагогов на кафедрах, имеющих возможность поделиться реальным клиническим опытом в условиях регулярного обновления клинических рекомендаций.

4. Неравномерное распределение бюджетных мест по специальностям, что приводит к более сложному конкурсу по одним специальностям и отсутствию конкурса по менее востребованным.

5. Разное оснащение клинических баз [14–16].

Исходя из этого на педиатрическом факультете запущена программа профессиональной ориентации среди студентов при помощи ординаторов. Суть данной работы заключается в активном участии ординаторов в проведении специальных мероприятий (семинары, лекции, круглые столы), знакомящих студентов с особенностями работы определенных специальностей, что помогает выпускникам сформировать образовательную траекторию после прохождения первичной аккредитации (рис. 3).

Рис. 3. Схема подготовки студента (составлено авторами)

Заключение

Выраженный дефицит медицинских кадров в РФ требует комплексного подхода к решению данной проблемы. Помимо материальных мер стимулирующего характера для молодых специалистов, профессиональная ориентационная работа в условиях выраженного дефицита кадров среди медицинских работников является важнейшей задачей современного образования. Своевременное информирование будущих абитуриентов о возможностях специальности помогает выявить наиболее заинтересованных в поступлении и получении профессии. Дальнейшая работа в вузе помогает студентам сформировать осознанную образовательную траекторию. Вышеуказанные направления требуют динамического развития профессиональной ориентации как одного из способов решения проблемы кадрового дефицита среди медицинских работников.